147 / 244

6巻

6-2

しおりを挟む◆ ◇ ◆ ◇ ◆

「……何ですって?」

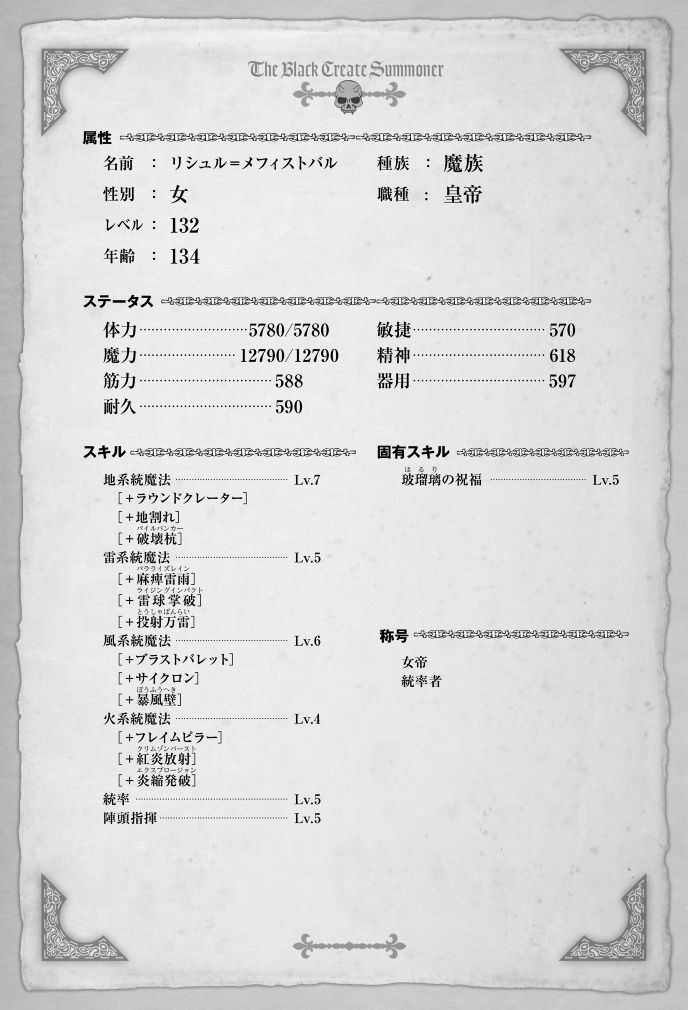

同時刻、メフィストバル帝国の首都――ライラック。その中心にそびえる城の一室で、豪奢な椅子に腰かけていた魔族の女性が声を上げた。

「は、はいっ! 最近、ユスティリア王国のある街にて、『ヴァルハラ』という新興のレギオンが中堅規模の三レギオンとレギオンズマッチを行い、見事勝利したとのことです。『ヴァルハラ』を率いる人物は『ツグナ=サエキ』という少年で、何でもユニーク魔法を使い……そして魔書の所有者だとか。レギオンズマッチに勝利した彼は、史上最年少でギルドランクAになったと話題になっている模様です」

報告していた魔族の官吏は、みるみる表情を強張らせていく女性に対し、背筋が凍るような思いを抱いた。

長い赤髪に魔族特有の紫の肌、そして淡い緑色の瞳が特徴的なこの女性は、名を「リシュル=メフィストバル」といい、紛れもなくこの国を統治するリーダーである。暇さえあれば髪を梳かしたり爪の手入れを行ったりと、自身を美しくするための努力に余念がない女性らしい一面を有する彼女だが、その口が発する言葉、そして行動によって国が動くのだ。もしもこの報告がきっかけでツグナが「危険」と断じられれば、最悪、国家間の戦争にまで発展するおそれすらあった。

周囲に控える臣下たちも、「どのような言葉が出るのか」と彼女の発言を緊張の面持ちで待っていた。

「そう……ユニーク魔法に魔書の使い手。そして、Aランクの『ツグナ=サエキ』、か。アイツが言っていた者の名前と見事に一致しているわね――」

顎に手を当て、独り言を呟きながら思考していたリシュルは、ふと顔を上げるとその場に居合わせた臣下たちに向け、決然と言い放つ。

「至急――ツグナ=サエキなる人物をここに招待しなさい。くれぐれも丁重に、ね」

「ハッ! 承知いたしました!」

リシュルの命令に弾かれるように返事をした官吏は、一礼するとそのまま足早に部屋を出ていく。

「よろしいのですか? そのようなどこの馬の骨とも知れない人物を、安易にこの場所に招待して……」

扉が閉じられると同時、リシュルの傍らにいた臣下の一人がぽつりと懸念を口にした。「女帝」と呼ばれ畏怖されるリシュルを諌めるような発言がなされたことに、その場に緊張した空気が流れる。しかし女帝本人はむしろそうした空気を愉しんでいるかのように微笑を浮かべ、発言した臣下に向けて言葉を紡ぐ。

「あら、それこそ杞憂よ。聞くところによると、『ツグナ=サエキ』という人物は魔書を持っているとのことだけれど、たかが人族の――それもまだ年若い少年でしょう? こちらには彼と同じく『ユニーク魔法』を使える者もいるし、魔書を使ったところで貴方たちを前にして生き延びられるとはとても思えないわね」

「では……」

リシュルの言を受けた臣下は、ちらりと目配せをする。その視線にリシュルは一度だけ首肯し、続けて口を開いた。

「えぇ。もし危険と判断したならば……その時はこの国の総力をもって排除なさい」

冷たく放たれたその命令に否を示す者はおらず、全員が頭を下げてリシュルの命を受けるのだった。

第3話 招待状、再び

「ツグナ=サエキさん……ですか?」

依頼達成の手続きを終え、ギルドから出ようとしたツグナとスバルに、一人の少年が声をかけた。振り向くと、そこには両眼を白い布で覆ったツグナよりも年下の男の子が立っている。

「……君は?」

容姿から人族ということは分かったものの、冒険者にしては幼すぎると思ったツグナが問い返す。

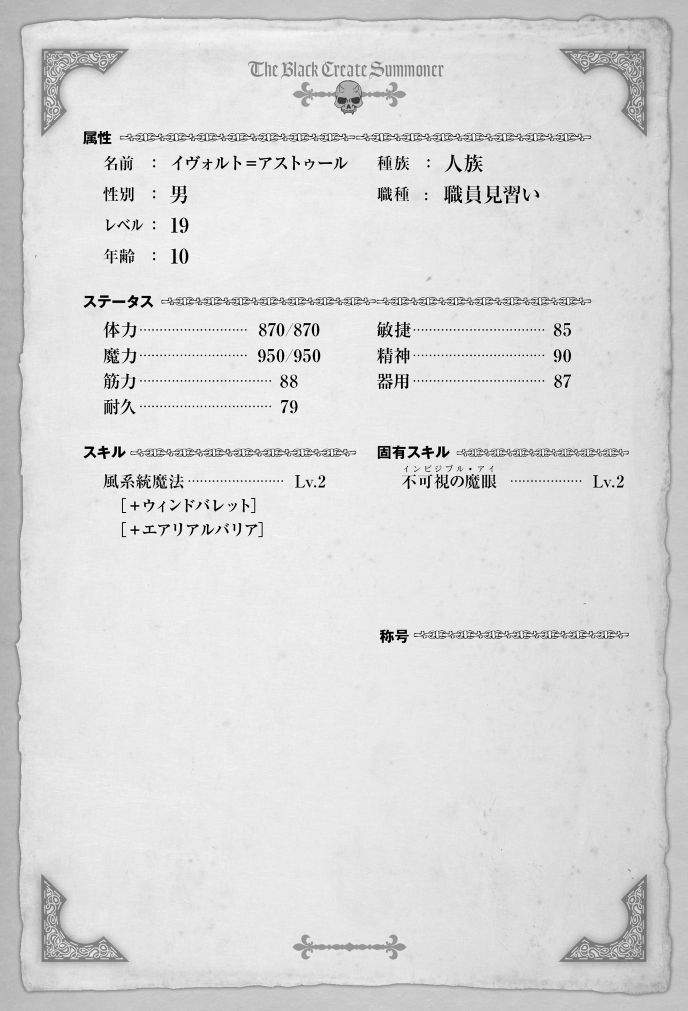

「あ、失礼しました。僕の名前はイヴォルトって言います。つい最近、このギルドで働き始めたばかりなんですよ。まだ見習いって扱いですけど」

「へぇ~。珍しいな」

自分とほぼ同年代の少年が冒険者ではなくギルドの職員として働いていることを、ツグナは素直に偉いと思う。通りすがりの職員から細々した仕事を笑顔で引き受ける彼の様子に、ツグナは好感を持った。

「はは、やってることといえば雑用ばっかりですけどね。っと、そうだ。突然呼び止めてしまってすみません」

非礼を詫びてぺこりと頭を下げるイヴォルトに、ツグナは警戒を解いた。

ギルドの正規職員になる登用試験には筆記と実技と面接があり、特に実技ではその者の戦闘力が評価される。試験は年一回行われるが、合格率は概して低い。

繁忙期などに臨時で雇用することもあるものの、雑用ばかりのために早々に投げ出してしまう者がほとんど。そんな中で真面目に業務に従事するイヴォルトのギルド内での評価は高かった。

「えぇっと……ツグナさん宛ての手紙がギルドに届いていました。声をかけたのはこれを渡そうとしたんです」

そう言いつつ、イヴォルトは胸元のポケットから一通の封筒を取り出した。どこか見覚えのあるその白い封筒には差出人が記載されておらず、代わりに竜と杖をあしらった印で封蝋が施されていた。スバルがぐっと首を伸ばして興味津々な態度を見せるも、ツグナは「後で見せてやるから」と言い聞かせる。

「中を見たりはしていないので、安心してください」

「分かった。ありがとうな……にしても、今度は何があるのやら」

周囲を行き交う冒険者のことを考慮して詳細は口に出さないまでも、ツグナには封蝋の印からある程度のことは予想がついていた。竜と杖――それはメフィストバル帝国の国章に使用されているシンボルだ。

(メフィストバル帝国、か……あの国にはいい思い出があまりないんだよなぁ)

ため息をつきたい思いを呑み込み、ツグナはカリカリと頭を掻く。あの国を以前訪れた時は、本当に散々な目に遭った。あれから幾許かの時間が過ぎたとはいえ、その経験は今も尾を引いており、すっかり苦手意識が育っていた。

(今回は前と違って向こうから招待されるようだし、そうそう下手な事態にはならないと思うが……)

あの時のように無実の罪をなすりつけられることはないだろうとは思いつつも、ユスティリア王国からの招待に応えた時の騒動を思い返すと、そうとも言い切れない。ツグナは「一体何を言ってきたのだろうか」と拭い切れない不信感を抱きながら、手渡された封筒を広げることなくアイテムボックスへとしまい込む。

「それにしても……驚かないんですか?」

イヴォルトが小首を傾げながら不思議そうに訊ねた。

「あぁ……『目が見えないのになんで俺を見分けられたのか』ってか?」

「えぇ、まぁ……」

声を詰まらせつつ肯定するイヴォルトに、ツグナは苦笑する。

「――だってお前、見えてるんだろ? どんなスキルなのかはここでは言わないけどさ」

「――っ!? ど、どうして……」

「あぁ、それは俺が持っているスキルのおかげさ。かといって、ここじゃあおおっぴらに喋るわけにはいかないだろ」

そう、ツグナには「初対面の相手には『異界の鑑定眼』スキルを発動させる」というもはや癖と化した習慣があったために、わざわざ質問する必要がなかったのだ。

イヴォルトから呼びとめられた際に、相手のステータスを覗くことができるこのスキルを発動させていたツグナは、すぐに彼が持つ「不可視の魔眼」という固有スキルに気が付いた。ただ、多くの冒険者が常に出入りするこの場で、べらべらとそのことについて喋るのはマナー違反だろうと考えて黙っていたに過ぎない。

「なるほど。確かにここだと何が起きるか分からないですからね」

過去の経験から、自分の力がどのようなことに悪用されるのかを知っているイヴォルトは、苦笑いを浮かべ、「気を遣ってもらってすみません」と感謝する。そんな彼の笑みに、ツグナは釣られるように口角を上げる。

冒険者の間では、個人の能力について勝手に口外するのはマナー違反と認識されている。これはそうした情報が漏れることで、余計な火種やリスクが発生するのを回避するためだ。イヴォルトは冒険者ではなくあくまでギルドの職員であるものの、彼の持つスキルが知られると変に目をつけられるかもしれないと考えて、ツグナはあえてそれ以上の詮索はしないことにした。

「でもそんな便利なスキルを持ってるなら、わざわざ冒険者なんて危険な仕事をするんじゃなくて、商人になるという手もあるのでは……?」

不思議そうな表情を浮かべたイヴォルトに対して、ツグナは「俺には商才がないからな」とバツの悪い顔を見せる。

「……以前、ここのギルマスに言われたセリフをもう一度聞くことになるとはね」

「えっ? ギルマス?」

イヴォルトがつい声を上げると、ツグナは当時の記憶を思い返す。

「あぁ。実は以前ここのギルマスにもこのスキルのことを知られて……えらい目に遭ったことがあってな。イヴォルトは、あのギルマスみたいに俺を問い詰めたりしないと思うけど」

わずかに身を乗り出し、興味深げな様子を見せているイヴォルトに向けて、ツグナは「ホント、あの時は大変だった」と苦笑を漏らす。

「そうなんですか。姉さんに目をつけられると、色々大変ですよね」

「うん? 姉さんって……」

「今、僕はユティスさんの家に厄介になってるんですよ」

「それはまた……」

あのドS女王と一つ屋根の下で暮らしているのか……と思うと、ツグナはその大変さを想像して同情にも似た思いに駆られ、自分まで泣きたくなった。「イジメるのが至高の喜び」と本気で言いそうな彼女と暮らすには、相当なタフネスが要求されるだろう。精神的にも、肉体的にも。

「いいように使われてる感はありますけどね。それでも面倒見てくれてるし、こうしてギルドで働かせてもらっているので感謝してますよ。姉さん、と呼んでいるのはその気持ちもあります」

「そうかい。俺には到底無理だけどな。大変だろうけど頑張れよ」

思わず激励の言葉をかけたツグナは、「はい!」と元気よく返事をしたイヴォルトに見送られてギルドを出ていくのだった。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆

「しょ、招待状!?」

その日の夜。家に戻ったツグナは、リビングに集まっていたリリアたちにイヴォルトから渡された手紙の件を話した。そして差出し主がメフィストバル帝国だと告げると、それまで和やかな雰囲気だった空間は一瞬にして沈黙に支配されたのだった。

ややあって、先の素っ頓狂な声を上げたのがシルヴィだ。

「竜と杖の刻印って……確かにメフィストバル帝国の国章よね、お姉ちゃん」

顔を引きつらせて訊ねるキリアに、シルヴィは泡を食った表情を浮かべるばかりである。

「ちょ、ちょっと待って。メフィストバル帝国からの手紙!? な、内容は……?」

シルヴィとキリアの姉妹が慌てる横で、ツグナはあくまで冷静だ。

「さっき確認したけど、会って話をしたいみたいだな。ただ……それだけじゃあないと思うけどね」

手紙には、「キメラを単独撃破した者と知り、興味を抱いた」との理由が記載されていたものの、それは単なる口実でしかないとツグナは思っている。あの激闘から月日が過ぎた今になってようやく招待されるなど、本音は別にあるのだろうと勘繰ってしまう。

(そんなのは口実だと見え透いているから、余計に警戒するなぁ……変なことに巻き込まれなきゃいいけど)

ツグナは口から出かかったため息を呑み込み、手紙をアイテムボックスにしまい込む。

「今度はメフィストバル帝国、ね……あんまりあの国にはいい思い出がないわね」

「あ~、あそこかぁ……私も同意見かなぁ」

「ウキュゥ……」

キリアの言葉に、ソアラとスバルの声が重なる。スバルはソアラの膝の上で気持ち良さそうに眠っていたために、その声はどこかふわふわした調子だ。

「あんまりいい思い出がないってどういうこと? ツグ兄たち、何かあった?」

アリアがそう訊ねると、「あぁ、そういえば言ってなかったわね」とキリアが、ツグナがあの国で冤罪を着せられた際の顛末を伝える。所々ソアラとツグナが補足して、話を聞き終えたアリアとリーナの表情は暗い。

「なるほど。確かにあの国は魔法偏重のきらいがありますが……まさか兄さんに対してそのような行為を働くとは。万死に値しますね」

「見たかったなぁ……ツグ兄が活躍してるトコ」

なかなかにズレた感想を漏らす二人を、ツグナは苦笑いしながら見る。それから、既に暗くなった窓の外へ視線を移し、胸の中で呟いた。

(放置するわけにもいかないし……行くだけ行ってみるか。ただなぁ……この妹たちが変なことしないように見てなきゃいけないのが頭の痛いトコだけど)

カリカリと頭を掻いたツグナは、再び帝国へと赴くことを決めたのだった。

第4話 女帝

メフィストバル帝国の首都ライラックは、背中に羽を生やし、紫紺の肌を特徴とする「魔族」と呼ばれる種族が多く暮らす都市として有名だ。

リアベルの街から馬車を乗り継ぎ一週間。ツグナたち一行は、大したトラブルもなく無事にライラックに到着していた。そんな彼らの前を、他国では滅多に見ることのない魔族の者たちが、右に左にと流れて行く。馬車を降り、狭苦しさから解放されたツグナたちの前に広がる光景は、まさに衝撃的といっても過言ではない。スバルも見慣れない街の風景に、長い首を忙しなく左右に揺らしてどことなく落ち着かない様子を見せている。

しかし、確かに行き交う人々こそ人族や獣人族とはおよそかけ離れた出で立ちではあるが、そんな外見の違いを除けば、ここが他の都市と何ら変わりはないことに気付かされる。

通りに面した店からは客を呼び込む声が聞こえ、子供たちのはしゃぎ声があちらこちらで上がる。そうした喧騒は他の都市と同じものだ。

都市の一番奥に位置する場所には、巨大な宮殿が建っている。ツグナたちは見事に整えられた色とりどりの花々が咲き誇る庭園を横切り、建物に辿り着いた。そして入口に立っていた兵士に招待状を見せて中へ入っていく。

「す、凄い……」

「ふむ。さすがは魔法の国と言われるだけあるな。何度見てもこの光景には圧倒される」

シルヴィの口から零れた驚きに、リリアも頷く。宮殿内で彼女たちが見たものは、一分の隙もなく精緻な幾何学模様が刻み込まれた床と、いかにも高価そうな調度品の数々だった。

「へぇ……前にも来たことがあるんだ」

「あぁ、以前この国の研究機関にいた時に、何度かな。聞いたところでは、この床に刻まれた模様は非常時に防御結界を形成する力を持つらしい。要はこの宮殿そのものが一種の魔法道具というわけだ」

リリアの説明を受けて、メンバーの誰もが呆然とした表情で床を見つめた。魔法道具はその流通量の少なさから高価なものが多く、小さなものでも金貨数百枚が相場となる。それがこれほどの建物全体ともなれば、その価値は計り知れない。

いっそ「魔法陣」とも呼べるこれらの模様は、リリアの告げた通り非常時に結界を形成する役割を果たす。建国と共に刻まれたこの魔法陣により、宮殿は魔法道具より上位の「魔導具」の域にまで達していた。国の中枢を維持する場所に魔法道具というシステムを導入しているのは、まさに「魔法大国」として面目躍如といったところだろう。

「――皆様、お待たせいたしました」

控えていた者に導かれ、ツグナたちは広間へと通された。重厚な扉が開いた先には、真っ直ぐに伸びる深紅の絨毯が壇上まで続いている。既に来客があることが通達されていたからか、広間の壁際には何人もの臣下らしき人々が控え、現れたツグナたちに視線を注いでくる。

広間の中央で立ち止まった一行は、周囲からの視線に委縮しつつも静かに頭を垂れる。その後で一人、前へと進み出たツグナは、壇上の椅子に座る女性にしっかりと目を合わせ、同時に「異界の鑑定眼」スキルを発動させた。

「ツグナ=サエキ他六名、ここに参上いたしました。本日、この良き日に拝謁いたしますこと、この上なく嬉しく思います」

ツグナは流れるように口上を述べ、慇懃に跪く。過去、ユスティリア王国で同様の経験をしているからか、その口調や仕草は以前よりも滑らかだ。その一部始終を玉座から眺めていたリシュルは、探るような目つきで「そう、貴方が……」と小さく呟いた。

――黒髪黒眼のただの男の子。それがツグナを初めて目にしたリシュルの率直な感想だった。落ち着いた雰囲気は外見の幼さとはかけ離れているように見受けられるものの、それも「大人びている」という程度でしかない。事前に得た情報がなければ、興味を覚えることなくすぐにその存在を忘却の彼方へ追いやっていただろう。

(これがあの獅子王の言っていた子供か……)

頭を下げているツグナを視界に収めながら、リシュルはどこか拍子抜けしてしまっていた。

ユスティリア王国を預かるガレイドルの言葉は、リシュルとて無視できるものではない。彼から伝え聞いた話を通してどんな人物なのだろうかと想像した結果、激闘を生き延びただけあって屈強な戦士という勝手なイメージを抱いていた。ところがいざ実際にこうして目にしてみればその姿形は余りにも大人しく、実力者という印象は持てないほどに体の線が細い。

もしイメージ通りの姿だったのならば、彼女の態度はもっと違っていただろう。けれども実際のツグナの姿を見た後では、どうしても「本当にこの少年があの話に出た人物と同一なの?」と疑念を持たざるを得なかった。

(……うん、やっぱりパッとしない子、という印象でしかないわねぇ)

内心「たかが子供に何を期待していたのだろうか」とため息をつき、リシュルは早くも呼び寄せたことを後悔していた。さっさと終わらせようと、話を進めることとする。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【完結】20年後の真実

ゴールデンフィッシュメダル

恋愛

公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。

マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。

それから20年。

マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。

そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。

おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。

全4話書き上げ済み。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる

よっしぃ

ファンタジー

2巻決定しました!

【書籍版 大ヒット御礼!オリコン18位&続刊決定!】

皆様の熱狂的な応援のおかげで、書籍版『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』が、オリコン週間ライトノベルランキング18位、そしてアルファポリス様の書店売上ランキングでトップ10入りを記録しました!

本当に、本当にありがとうございます!

皆様の応援が、最高の形で「続刊(2巻)」へと繋がりました。

市丸きすけ先生による、素晴らしい書影も必見です!

【作品紹介】

欲望に取りつかれた権力者が企んだ「スキル強奪」のための勇者召喚。

だが、その儀式に巻き込まれたのは、どこにでもいる普通のサラリーマン――白河小次郎、45歳。

彼に与えられたのは、派手な攻撃魔法ではない。

【鑑定】【いんたーねっと?】【異世界売買】【テイマー】…etc.

その一つ一つが、世界の理すら書き換えかねない、規格外の「便利スキル」だった。

欲望者から逃げ切るか、それとも、サラリーマンとして培った「知識」と、チート級のスキルを武器に、反撃の狼煙を上げるか。

気のいいおっさんの、優しくて、ずる賢い、まったり異世界サバイバルが、今、始まる!

【書誌情報】

タイトル: 『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』

著者: よっしぃ

イラスト: 市丸きすけ 先生

出版社: アルファポリス

ご購入はこちらから:

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4434364235/

楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/18361791/

【作者より、感謝を込めて】

この日を迎えられたのは、長年にわたり、Webで私の拙い物語を応援し続けてくださった、読者の皆様のおかげです。

そして、この物語を見つけ出し、最高の形で世に送り出してくださる、担当編集者様、イラストレーターの市丸きすけ先生、全ての関係者の皆様に、心からの感謝を。

本当に、ありがとうございます。

【これまでの主な実績】

アルファポリス ファンタジー部門 1位獲得

小説家になろう 異世界転移/転移ジャンル(日間) 5位獲得

アルファポリス 第16回ファンタジー小説大賞 奨励賞受賞

第6回カクヨムWeb小説コンテスト 中間選考通過

復活の大カクヨムチャレンジカップ 9位入賞

ファミ通文庫大賞 一次選考通過

【一話完結】断罪が予定されている卒業パーティーに欠席したら、みんな死んでしまいました

ツカノ

ファンタジー

とある国の王太子が、卒業パーティーの日に最愛のスワロー・アーチェリー男爵令嬢を虐げた婚約者のロビン・クック公爵令嬢を断罪し婚約破棄をしようとしたが、何故か公爵令嬢は現れない。これでは断罪どころか婚約破棄ができないと王太子が焦り始めた時、招かれざる客が現れる。そして、招かれざる客の登場により、彼らの運命は転がる石のように急転直下し、恐怖が始まったのだった。さて彼らの運命は、如何。

無名の三流テイマーは王都のはずれでのんびり暮らす~でも、国家の要職に就く弟子たちがなぜか頼ってきます~

鈴木竜一

ファンタジー

※本作の書籍化が決定いたしました!

詳細は近況ボードに載せていきます!

「もうおまえたちに教えることは何もない――いや、マジで!」

特にこれといった功績を挙げず、ダラダラと冒険者生活を続けてきた無名冒険者兼テイマーのバーツ。今日も危険とは無縁の安全な採集クエストをこなして飯代を稼げたことを喜ぶ彼の前に、自分を「師匠」と呼ぶ若い女性・ノエリ―が現れる。弟子をとった記憶のないバーツだったが、十年ほど前に当時惚れていた女性にいいところを見せようと、彼女が運営する施設の子どもたちにテイマーとしての心得を説いたことを思い出す。ノエリ―はその時にいた子どものひとりだったのだ。彼女曰く、師匠であるバーツの教えを守って修行を続けた結果、あの時の弟子たちはみんな国にとって欠かせない重要な役職に就いて繁栄に貢献しているという。すべては師匠であるバーツのおかげだと信じるノエリ―は、彼に王都へと移り住んでもらい、その教えを広めてほしいとお願いに来たのだ。

しかし、自身をただのしがない無名の三流冒険者だと思っているバーツは、そんな指導力はないと語る――が、そう思っているのは本人のみで、実はバーツはテイマーとしてだけでなく、【育成者】としてもとんでもない資質を持っていた。

バーツはノエリ―に押し切られる形で王都へと出向くことになるのだが、そこで立派に成長した弟子たちと再会。さらに、かつてテイムしていたが、諸事情で契約を解除した魔獣たちも、いつかバーツに再会することを夢見て自主的に鍛錬を続けており、気がつけばSランクを越える神獣へと進化していて――

こうして、無名のテイマー・バーツは慕ってくれる可愛い弟子や懐いている神獣たちとともにさまざまな国家絡みのトラブルを解決していき、気づけば国家の重要ポストの候補にまで名を連ねるが、当人は「勘弁してくれ」と困惑気味。そんなバーツは今日も王都のはずれにある運河のほとりに建てられた小屋を拠点に畑をしたり釣りをしたり、今日ものんびり暮らしつつ、弟子たちからの依頼をこなすのだった。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!

ちかっぱ雪比呂

ファンタジー

40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。

しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。

おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。

漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。

この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。