16 / 20

第16話「空位の王冠」

しおりを挟む王都の夜は、音の表面張力を失っていた。

王太子は失脚し、聖騎士は辺境へ、魔導士は収監された。塔の鐘は一拍遅れて鳴り、貴族街の邸の明かりは遅くまで消えない。議場では“臨時”という言葉が枕詞になり、廊下の片隅では「摂政」という新しい玩具を誰が握るかで、目の色がひとつずつ暗くなる。

――“レティシアを摂政に”。

囁きは、紙よりも軽いくせに、鉄よりも離れがたい。私の部屋の扉の向こう、絨毯の上を滑っては、夜気に貼りつく。私は窓辺に座り、脚を抱え、ガラスの向こうに広がる暗い街に自分の輪郭を溶かした。

初雪が、落ち始めている。

白、白、白。

灯の赤と混ざるまでの、無音の刹那が美しい。

けれど胸の中で、別の赤が滲む。前世の赤。街灯の反射。アスファルトの皮膚。ドラム缶みたいな冷たさの夜。誰かの叫び声。車輪の軋み。腹に走った痛み。――それでも、最後に吐き出したのは「我慢したくない」という、本当に小さな、でも人生でいちばん正確な文だった。

「我慢したくない」

声にしてみると、あの夜より滑らかだった。

息が白くならない室内で、私は自分の吐息の居場所を探す。

ざまぁの山なら、築けた。

積み上がった箱の上に、王冠がひとつ、空のまま置かれている。

さて、私はどこへ行くのだろう。

扉が音を立てずに開いた。こちらを気遣う癖のついたノブの回しかた。ノアだ。いつもと同じ灰。だが、今夜の灰は雪を少し飲んでいる。

「失礼します」

「どうぞ」

彼は灯を一段落とし、火加減を低く整える。コートを椅子の背にかけ、私の視界に背中を見せたまま、卓上の小さな薬缶に水を注ぐ。台所で彼を見たことはほとんどないのに、動きは手慣れていた。茶葉を袋から掬う指先が、不思議と慎重で、やさしい。砂時計をひっくり返し、音を立てずに待つ。湯気が上がる。薄い、土の香りがふわりと部屋の角を撫でた。

「……紅茶?」

「いえ。野の茶です。市場の端で老夫婦が売っているもの。今日は雪の匂いがするだろうから、香りを立てすぎないように」

素朴、という言葉には甘えが混ざることが多い。けれど今夜、彼の手際は、甘えではなく“生活”の側にあった。湯呑みを二つ。片方は私へ。もう片方は彼の前に。

「熱い」

「はい。すぐに冷めます。冷め方がちょうどいい茶です」

私は唇をつけ、一口だけ含む。温度が舌を滑り、喉に落ちるころには、野に広がる渋みがやわらかくなる。食べ物にたとえれば、焼き立てのパンの耳の端。噛めば噛むほど甘い。

「摂政の話が、出ています」

「うん」

「あなたなら、できる」

「できることと、やることは違うわ」

「違います」

私は湯気を見つめ、指の腹で湯呑みの縁をなぞった。輪は胸の奥で静かに回り、古文書の詩句が“条件”を思い出させる。――他者の選択に責任を引き受けること。押し付けないこと。立ち会うこと。

摂政の椅子は、責任の塊だ。押し付けるためにも、押し付けないためにも、使えてしまう。だから、危険だ。

「摂政が必要になる瞬間は、王冠が“空位”であるという事実を、誰かが直視するとき。直視しないなら、もっと悪い」

「直視、ですか」

「ええ。空を空だと認めるとき、人は破れ目の形を測れる。それは尊い。でも、空を見つめ続けるのは、落ちるのと同じくらい疲れる」

ノアが黙る。彼は“答えを先に言わない”ことが得意だ。こちらが言葉の形にたどり着くまで、余白を保つ。私は雪の粒を数え、言葉の粒を一つずつ並べた。

「私は、王冠に興味がない。――あれは重い。重い物は嫌いじゃないけど、重さを誤魔化して被るのは嫌い。私が欲しいのは、重さの単位を街じゅうに配ること。皆が自分で量れるように」

「量り、ですか」

「ええ。パンの値段。税の流れ。祈りの内訳。剣の迷い。選ぶときに必要な、天秤の片方。冠は反対側に乗るけど、天秤そのものではない」

「あなたがやりたいのは、冠を磨くことではなく、天秤を水平にすること」

「そう。摂政は、冠を磨く役だわ。……たぶん、私は上手に磨けてしまう。それが嫌」

湯気がひとつほどける。窓の外の雪が、少しだけ勢いを増す。静かな怒りと、寂しさが混ざる。怒りは流れを変え、寂しさは色を変える。私は両方を見下ろし、手に掬い、鼻先で確かめた。――まだ澄んでいる。

「ざまぁの山は築けたわ。積み木みたいに。けれど、私が登る山じゃない。あれは“見える化”の塔。中には階段が何本もある。誰かが登るべき。私は、階段の段差が均等かどうかを確かめ続けたい」

「殿上人(でんじょうびと)の言い回しではないですね」

「私が殿上人じゃないから」

「……なるほど」

ノアの目が、笑うまえの温度になる。彼は湯呑みに口をつけ、少しだけ眉をほどいた。雪の匂いと茶の匂いが交じり、部屋の角に溜まっていた緊張が、やっと低い棚へ降りる。

「ノアは、どう思う?」

「摂政に、ですか」

「ううん。私がどこへ行くべきか」

「あなたは、もう“どこか”ではない気がします」

「どういう意味?」

「場所ではなく、方法。冠の部屋か市場か、議場か路地か、塔か広場か。――あなたがいるところが、いつも“見える場”になってしまう。なら、あなたは“見える場”を作り続けるのが仕事です」

私は笑った。自分の笑いが、意外なほど乾いていなかった。

方法。そうだ。私は方法でできている。方法を他人に渡すために、言葉を研いで、絵を描いて、扇で空気を切って、封を切ってきた。

「摂政を断るのは簡単。でも、断り方を間違えると、“逃げた”になる」

「逃げた、と言いたい人は言う」

「ええ。だから“並ぶ”を選びたい。――暫定で構わない。“見える化委員会”に皇族監督官を招いて、権限を水平に振る。私が中央に座るのでなく、輪の線を太くする」

「輪」

ノアが私の手元を見る。彼の手の甲で、薄い輪がふっと光った。私の胸の奥の輪がそれに応じ、まぶたの裏の詩句が、小さく頷く。――他者の選択に責任を引き受ける。押し付けない。立ち会う。

「空位の王冠は、あなたの敵ではない」

「友でもないけどね」

「はい。あなたは冠の前を通り過ぎる風だ。風は、冠を落としも、磨きもしない。けれど風がないと、部屋が腐る」

「うまいこと言う」

「職務です」

「それ、ずるい」

私たちは小さく笑い合い、同じ湯気を分け合った。冬の茶は、言葉に間を作る。間に落ちる音が、やっと“感情の会話”になった。

「怒っていますか?」

「怒ってる。すごく。王冠にじゃない。……“空位だから奪える”と笑った目に。人の選択の帰結の上に座って、重さを感じない背筋に。そういう軽さに、怒ってる」

「寂しさは?」

「あるわ。ざまぁのあとに残る空気は、少し冷たい。勝利は好き。でも、勝つたびに、過去の私が机の前でひとりぼっちだった夜の匂いがする」

ノアは頷く。頷くときの彼の喉仏の動きは、いつもより少し大きい。彼も喋る準備をしているのだとわかる。

「……僕は、王家の影でした」

初めて聞く言い回しだった。彼は一呼吸置き、続ける。

「幼いころから、冠の部屋の外で風を測る訓練をしました。誰かが椅子に座るたび、空気がどう変わるか。王座が空いた夜、部屋は息を止めました。僕は、その息を整えるために生まれたみたいなものです」

「でも、冠を放棄した」

「はい。冠は“座る人を決める道具”であって、“道具を決める人”ではない。僕は道具に人が飲まれるのを見るのが嫌でした。だから外に出て、風の高さを選んだ。――その結果、あなたと出会った」

私の胸の奥で、輪がひときわ明るくなった。

彼の言葉は、論理の骨を持ちながら、感情の肉も持っている。

私は湯呑みを机に置き、彼の目を見る。灰。自由と責任の中間にある色。私の好きな色。

「貴女が笑う未来を、僕は見たい」

落ちるような静けさののちに、彼はそう言った。

それは告白というより、宣誓だった。

輪への誓い。私個人への。街への。未来への。

喉がきゅっと鳴る。私は、逃げずに受け取ると決めた。

嬉しい、では足りない。

でも、嬉しい、で十分かもしれない。

私は頷いた。言葉は少し遅れて、やってきた。

「見せる。――笑うから」

「ありがとうございます」

「ただし、笑わない日もある。怒る日も、泣く日も」

「立ち会います」

「代償が降りたら、半分持ってくれる?」

「もちろん。職務です」

「今夜だけは、その言葉が好き」

ノアの目が、雪を受けた土のように少し潤む。私は席を立ち、窓辺に寄った。外の雪が、ほんの少し大粒になっている。初雪は、街を一度だけ無垢に見せる。無垢は危険だ。けれど、美しい。危険で、美しいのは、たいてい本物だ。

「摂政の件、どう答えますか」

「明日の朝、“条件付きでお断り”。代案を出す。“見える化委員会”の拡張。皇族監督官の置任。会計・司法・治安・教育・宗教・魔導――各部門の輪を太く。私は“輪の紐結び役”。任期は季節が変わるまで。冠が定まるまででなく、街の“目”が安定するまで」

「賢い」

「卑怯でもある」

「そうですか?」

「私が楽な道だから。中央に座るほうが“自己犠牲”に見えるもの」

「自己犠牲は、選択の装飾に過ぎません。あなたは装飾で誤魔化さない」

「ありがとう」

部屋の空気がやっと自分のものになり、私は大きく息を吐いた。過去の赤は、まだ舌の裏に残っている。けれど、茶の渋みと雪の匂いが、それを薄める。

「明朝、紙芝居。“空位ってなに?”をやる。王冠の絵を描いて、中を空にする。空の下に、天秤と輪。――子どもが笑えば、大人が悔しがる。大人が悔しがれば、少しは賢くなる」

「台本、今夜のうちに」

「お願い。……それから、眠る。利息は取られないんでしょう?」

「はい。僕が払います」

「職務?」

「個人の意思です」

私たちはまた笑った。笑いは小さく、でも確かだった。

窓の外で、雪が一枚、二枚、街灯の赤に溶けた。

私の中の赤も、やがて溶ける。

溶けるまで、働く。

働きながら、笑う。

笑いながら、立ち会う。

空位の王冠は、そこにある。

私は横を通り過ぎる風でいたい。

冠が落ちないように、でも部屋が腐らないように。

風の高さを、君と測る。

「おやすみ、ノア」

「おやすみなさい、レティシア様」

灯がひとつ落ち、雪が少し静かになった。

私は寝台に横たわり、胸の輪を指の裏で撫でる。

“誰かの選択に責任を引き受ける”という危険な条件が、なぜこんなにもやさしいのか、まだ言葉にできない。

でも、いつか言える。

明日、紙にする。

明後日、街にする。

そして、いつか――未来に、笑いにする。

4

あなたにおすすめの小説

笑顔が苦手な元公爵令嬢ですが、路地裏のパン屋さんで人生やり直し中です。~「悪役」なんて、もう言わせない!~

虹湖🌈

ファンタジー

不器用だっていいじゃない。焼きたてのパンがあればきっと明日は笑えるから

「悪役令嬢」と蔑まれ、婚約者にも捨てられた公爵令嬢フィオナ。彼女の唯一の慰めは、前世でパン職人だった頃の淡い記憶。居場所を失くした彼女が選んだのは、華やかな貴族社会とは無縁の、小さなパン屋を開くことだった。

人付き合いは苦手、笑顔もぎこちない。おまけにパン作りは素人も同然。

「私に、できるのだろうか……」

それでも、彼女が心を込めて焼き上げるパンは、なぜか人の心を惹きつける。幼馴染のツッコミ、忠実な執事のサポート、そしてパンの師匠との出会い。少しずつ開いていくフィオナの心と、広がっていく温かい人の輪。

これは、どん底から立ち上がり、自分の「好き」を信じて一歩ずつ前に進む少女の物語。彼女の焼くパンのように、優しくて、ちょっぴり切なくて、心がじんわり温かくなるお話です。読後、きっとあなたも誰かのために何かを作りたくなるはず。

義姉をいびり倒してましたが、前世の記憶が戻ったので全力で推します

一路(いちろ)

ファンタジー

アリシアは父の再婚により義姉ができる。義姉・セリーヌは気品と美貌を兼ね備え、家族や使用人たちに愛される存在。嫉妬心と劣等感から、アリシアは義姉に冷たい態度を取り、陰口や嫌がらせを繰り返す。しかし、アリシアが前世の記憶を思い出し……推し活開始します!

竜の国のカイラ~前世は、精霊王の愛し子だったんですが、異世界に転生して聖女の騎士になりました~

トモモト ヨシユキ

ファンタジー

辺境で暮らす孤児のカイラは、人には見えないものが見えるために悪魔つき(カイラ)と呼ばれている。

同じ日に拾われた孤児の美少女ルイーズといつも比較されていた。

16歳のとき、神見の儀で炎の神の守護を持つと言われたルイーズに比べて、なんの神の守護も持たないカイラは、ますます肩身が狭くなる。

そんなある日、魔物の住む森に使いに出されたカイラは、魔物の群れに教われている人々に遭遇する。

カイラは、命がけで人々を助けるが重傷を負う。

死に瀕してカイラは、自分が前世で異世界の精霊王の姫であったことを思い出す。

エブリスタにも掲載しています。

令和日本では五十代、異世界では十代、この二つの人生を生きていきます。

越路遼介

ファンタジー

篠永俊樹、五十四歳は三十年以上務めた消防士を早期退職し、日本一周の旅に出た。失敗の人生を振り返っていた彼は東尋坊で不思議な老爺と出会い、歳の離れた友人となる。老爺はその後に他界するも、俊樹に手紙を残してあった。老爺は言った。『儂はセイラシアという世界で魔王で、勇者に討たれたあと魔王の記憶を持ったまま日本に転生した』と。信じがたい思いを秘めつつ俊樹は手紙にあった通り、老爺の自宅物置の扉に合言葉と同時に開けると、そこには見たこともない大草原が広がっていた。

悪徳領主の息子に転生しました

アルト

ファンタジー

悪徳領主。その息子として現代っ子であった一人の青年が転生を果たす。

領民からは嫌われ、私腹を肥やす為にと過分過ぎる税を搾り取った結果、家の外に出た瞬間にその息子である『ナガレ』が領民にデカイ石を投げつけられ、意識不明の重体に。

そんな折に転生を果たすという不遇っぷり。

「ちょ、ま、死亡フラグ立ち過ぎだろおおおおお?!」

こんな状態ではいつ死ぬか分かったもんじゃない。

一刻も早い改善を……!と四苦八苦するも、転生前の人格からは末期過ぎる口調だけは受け継いでる始末。

これなんて無理ゲー??

政治家の娘が悪役令嬢転生 ~前パパの教えで異世界政治をぶっ壊させていただきますわ~

巫叶月良成

ファンタジー

政治家の娘として生まれ、父から様々なことを学んだ少女が異世界の悪徳政治をぶった切る!?

////////////////////////////////////////////////////

悪役令嬢に転生させられた琴音は政治家の娘。

しかしテンプレも何もわからないまま放り出された悪役令嬢の世界で、しかもすでに婚約破棄から令嬢が暗殺された後のお話。

琴音は前世の父親の教えをもとに、口先と策謀で相手を騙し、男を篭絡しながら自分を陥れた相手に復讐し、歪んだ王国の政治ゲームを支配しようという一大謀略劇!

※魔法とかゲーム的要素はありません。恋愛要素、バトル要素も薄め……?

※注意:作者が悪役令嬢知識ほぼゼロで書いてます。こんなの悪役令嬢ものじゃねぇという内容かもしれませんが、ご留意ください。

※あくまでこの物語はフィクションです。政治家が全部そういう思考回路とかいうわけではないのでこちらもご留意を。

隔日くらいに更新出来たらいいな、の更新です。のんびりお楽しみください。

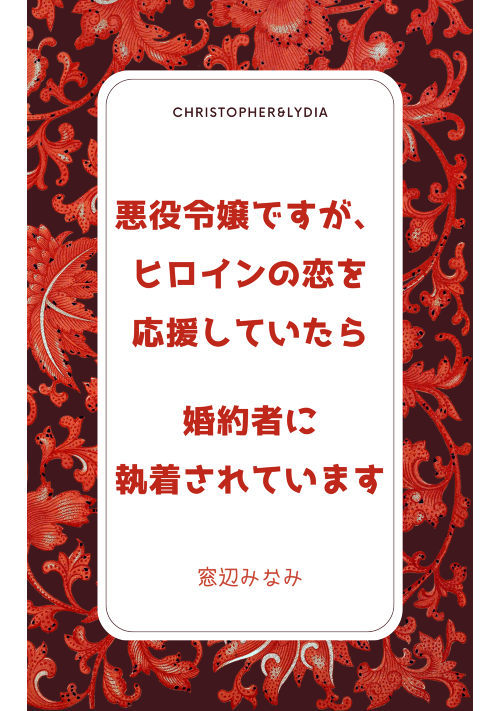

悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています

窓辺ミナミ

ファンタジー

悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。

シナリオ通りなら、死ぬ運命。

だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!

騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!

というわけで、私、悪役やりません!

来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。

あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!

気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。

悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

ぽっちゃり令嬢の異世界カフェ巡り~太っているからと婚約破棄されましたが番のモフモフ獣人がいるので貴方のことはどうでもいいです~

翡翠蓮

ファンタジー

幼い頃から王太子殿下の婚約者であることが決められ、厳しい教育を施されていたアイリス。王太子のアルヴィーンに初めて会ったとき、この世界が自分の読んでいた恋愛小説の中で、自分は主人公をいじめる悪役令嬢だということに気づく。自分が追放されないようにアルヴィーンと愛を育もうとするが、殿下のことを好きになれず、さらに自宅の料理長が作る料理が大量で、残さず食べろと両親に言われているうちにぶくぶくと太ってしまう。その上、両親はアルヴィーン以外の情報をアイリスに入れてほしくないがために、アイリスが学園以外の外を歩くことを禁止していた。そして十八歳の冬、小説と同じ時期に婚約破棄される。婚約破棄の理由は、アルヴィーンの『運命の番』である兎獣人、ミリアと出会ったから、そして……豚のように太っているから。「豚のような女と婚約するつもりはない」そう言われ学園を追い出され家も追い出されたが、アイリスは内心大喜びだった。これで……一人で外に出ることができて、異世界のカフェを巡ることができる!?しかも、泣きながらやっていた王太子妃教育もない!?カフェ巡りを繰り返しているうちに、『運命の番』である狼獣人の騎士団副団長に出会って……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる