2 / 16

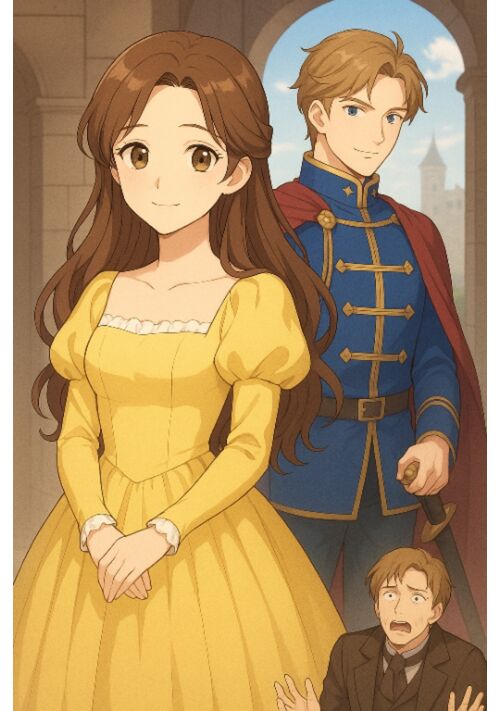

第01話「銀の鱗と断罪の夜会」

しおりを挟む

きらびやかなシャンデリアの光が、磨き上げられた大理石の床に反射し、舞踏会場は昼間のような明るさに包まれていた。

色とりどりのドレスを纏った貴婦人たちの嬌声、グラスが触れ合う涼やかな音、優雅に流れる弦楽四重奏の調べ。

ここは王国の中心、王宮の大広間。誰もが享楽の海に浸るその場所で、アナベル・リヒトハイムだけは息を殺すようにして、会場の隅にある太い柱の影に身を潜めていた。

彼女が纏っているのは、流行遅れのくすんだ青色のドレスだ。リヒトハイム公爵家の令嬢でありながら、その装いには華やかさの欠片もない。

だが、アナベルが何より隠したかったのは、ドレスの下にある自身の肌だった。

『どうか、誰にも気づかれませんように』

首元までしっかりと布で覆われたドレスの下、彼女の白い肌の一部には、魚とも爬虫類ともつかない、硬質で冷ややかな銀色の鱗が浮き出ている。

生まれつきの奇病。医者も匙を投げ、教会からは「前世の業」と忌み嫌われた呪いの証。

美しい容姿こそが最大の財産である貴族社会において、アナベルの存在は公爵家の汚点そのものだった。両親は彼女を離れに幽閉し、使用人たちさえも彼女に触れることを嫌悪した。

そんな彼女がなぜ、この華やかな夜会にいるのか。

それは、幼い頃に結ばれた婚約者である第一王子、ラインハルトのエスコートを受ける義務があったからだ。もっとも、ラインハルトが彼女を迎えに来たことは一度もないのだが。

ふいに、音楽が止んだ。

ざわめきが潮が引くように静まり返り、人々の視線が会場の中央、大階段の上に注がれる。

そこには、豪華絢爛な金糸の刺繍が入った軍服を着崩したラインハルト王子と、彼の腕に艶然と絡みつく、あどけなくも妖艶な少女の姿があった。

「皆の者、よく聞け!」

ラインハルトの声が朗々と響き渡る。

アナベルの背筋に冷たいものが走った。嫌な予感がする。逃げ出したい衝動に駆られたが、足がすくんで動かない。

「本日、この場において、私ラインハルトとリヒトハイム公爵家の娘、アナベルとの婚約を破棄することを宣言する!」

会場がどよめきに包まれた。貴族たちが扇で口元を隠して漏らす囁き声が、蜂の羽音のように広がる。

アナベルは血の気が引くのを感じた。柱の影から、思わず一歩踏み出してしまう。

「で、殿下……? な、何を……」

震える声は誰にも届かないはずだった。だが、ラインハルトの鋭い視線が、隠れていたアナベルを正確に射抜いた。

「そこだな、アナベル! 前へ出よ!」

人垣が割れ、アナベルへの道ができる。誰もが彼女を好奇と侮蔑の目で見つめていた。

アナベルは俯きながら、ふらふらと王子の前へと歩み出る。手袋をした両手を胸の前で固く握りしめたまま。

「こ、婚約破棄とは、どういうことでしょうか……。私は、何も聞いておりません」

「ふん、聞く必要などない。貴様のような呪われた女、我が国の未来を担う王妃にふさわしいはずがなかろう!」

ラインハルトは嘲笑を浮かべ、隣に立つ少女の腰を抱き寄せた。

セレスティア。男爵家の娘でありながら、最近になって「聖女」として王宮に出入りするようになった女性だ。蜂蜜色の巻き毛と、愛らしい碧眼。アナベルとは対照的な、太陽のような輝きを持つ少女である。

「見よ、このセレスティアを! 彼女こそが聖なる力を持つ真の聖女。先日の狩猟会でも、私の擦り傷を一瞬で癒やしてくれたのだ。それに引き換え貴様はどうだ? その気味の悪い銀の鱗で、周囲に陰気な空気を撒き散らすだけではないか!」

アナベルは唇を噛みしめた。鱗のことは公然の秘密だったが、こうして大勢の前で罵倒されたのは初めてだった。

セレスティアが、クスクスと鈴を転がすような声で笑う。

「ラインハルト様ぁ、そんなに仰ってはアナベル様がお可哀想ですわ。呪われているなんて、ご本人のせいではありませんもの。ただ……わたくし、その鱗を見ると寒気がしてしまって」

「おお、可哀想なセレスティア。心配するな、もう二度とあの醜い姿をお前の目に晒させはしない」

ラインハルトはアナベルを見下ろし、とどめを刺すように言い放った。

「アナベル・リヒトハイム。貴様には新たな嫁ぎ先を用意してある」

「あ、新たな……嫁ぎ先、ですか?」

「そうだ。北の果て、魔獣が跋扈する極寒の地。辺境伯レオニール・ヴァルグレイブのもとへ嫁げ」

その名を聞いた瞬間、会場の空気が凍りついた。

レオニール・ヴァルグレイブ。「氷の悪竜」の異名を持つ、若き辺境伯。戦場では鬼神の如く敵を屠り、敵兵の生き血を啜るとさえ噂される男。

そして何より恐ろしいのは、彼の体に宿るとされる「黒い呪い」だ。彼に近づく者は瘴気に当てられ、触れれば皮膚が爛れて死に至るという。

これまでに三人の花嫁候補が送られたが、皆、一ヶ月と持たずに謎の死を遂げたり、精神を病んで帰されたりしている。

それは、結婚の命令ではない。死刑宣告だった。

「父上、国王陛下の許可も得てある。国境警備の要であるヴァルグレイブ家との結びつきを強めるための、名誉ある婚姻だ。……まあ、生きていられればの話だがな!」

ラインハルトとセレスティアの高笑いが、アナベルの鼓膜を揺らす。周囲の貴族たちも、ご機嫌取りのように笑い始めた。

中には憐れみの目を向ける者もいたが、誰も助け舟を出そうとはしない。公爵家の人々でさえ、厄介払いができたと安堵の表情を浮かべているのが見えた。

アナベルの目から、涙がこぼれ落ちることはなかった。あまりの絶望に、心が麻痺してしまったからだ。ただ、冷たい現実だけが重くのしかかる。

自分はこの世界で、誰からも必要とされていない。

醜い鱗を持つ化け物は、化け物の生贄として捧げられるのがお似合いなのだ。

「……謹んで、お受けいたします」

アナベルは深く頭を下げた。それが、彼女に残された最後の誇りだった。

床に落ちた自分の影を見つめながら、彼女は心の中で小さくつぶやく。

これでいい。どうせ、光の当たらない人生だった。あの凍てつく北の地で、誰にも知られずにひっそりと終わるなら、それもまた、私らしい結末なのかもしれない。

色とりどりのドレスを纏った貴婦人たちの嬌声、グラスが触れ合う涼やかな音、優雅に流れる弦楽四重奏の調べ。

ここは王国の中心、王宮の大広間。誰もが享楽の海に浸るその場所で、アナベル・リヒトハイムだけは息を殺すようにして、会場の隅にある太い柱の影に身を潜めていた。

彼女が纏っているのは、流行遅れのくすんだ青色のドレスだ。リヒトハイム公爵家の令嬢でありながら、その装いには華やかさの欠片もない。

だが、アナベルが何より隠したかったのは、ドレスの下にある自身の肌だった。

『どうか、誰にも気づかれませんように』

首元までしっかりと布で覆われたドレスの下、彼女の白い肌の一部には、魚とも爬虫類ともつかない、硬質で冷ややかな銀色の鱗が浮き出ている。

生まれつきの奇病。医者も匙を投げ、教会からは「前世の業」と忌み嫌われた呪いの証。

美しい容姿こそが最大の財産である貴族社会において、アナベルの存在は公爵家の汚点そのものだった。両親は彼女を離れに幽閉し、使用人たちさえも彼女に触れることを嫌悪した。

そんな彼女がなぜ、この華やかな夜会にいるのか。

それは、幼い頃に結ばれた婚約者である第一王子、ラインハルトのエスコートを受ける義務があったからだ。もっとも、ラインハルトが彼女を迎えに来たことは一度もないのだが。

ふいに、音楽が止んだ。

ざわめきが潮が引くように静まり返り、人々の視線が会場の中央、大階段の上に注がれる。

そこには、豪華絢爛な金糸の刺繍が入った軍服を着崩したラインハルト王子と、彼の腕に艶然と絡みつく、あどけなくも妖艶な少女の姿があった。

「皆の者、よく聞け!」

ラインハルトの声が朗々と響き渡る。

アナベルの背筋に冷たいものが走った。嫌な予感がする。逃げ出したい衝動に駆られたが、足がすくんで動かない。

「本日、この場において、私ラインハルトとリヒトハイム公爵家の娘、アナベルとの婚約を破棄することを宣言する!」

会場がどよめきに包まれた。貴族たちが扇で口元を隠して漏らす囁き声が、蜂の羽音のように広がる。

アナベルは血の気が引くのを感じた。柱の影から、思わず一歩踏み出してしまう。

「で、殿下……? な、何を……」

震える声は誰にも届かないはずだった。だが、ラインハルトの鋭い視線が、隠れていたアナベルを正確に射抜いた。

「そこだな、アナベル! 前へ出よ!」

人垣が割れ、アナベルへの道ができる。誰もが彼女を好奇と侮蔑の目で見つめていた。

アナベルは俯きながら、ふらふらと王子の前へと歩み出る。手袋をした両手を胸の前で固く握りしめたまま。

「こ、婚約破棄とは、どういうことでしょうか……。私は、何も聞いておりません」

「ふん、聞く必要などない。貴様のような呪われた女、我が国の未来を担う王妃にふさわしいはずがなかろう!」

ラインハルトは嘲笑を浮かべ、隣に立つ少女の腰を抱き寄せた。

セレスティア。男爵家の娘でありながら、最近になって「聖女」として王宮に出入りするようになった女性だ。蜂蜜色の巻き毛と、愛らしい碧眼。アナベルとは対照的な、太陽のような輝きを持つ少女である。

「見よ、このセレスティアを! 彼女こそが聖なる力を持つ真の聖女。先日の狩猟会でも、私の擦り傷を一瞬で癒やしてくれたのだ。それに引き換え貴様はどうだ? その気味の悪い銀の鱗で、周囲に陰気な空気を撒き散らすだけではないか!」

アナベルは唇を噛みしめた。鱗のことは公然の秘密だったが、こうして大勢の前で罵倒されたのは初めてだった。

セレスティアが、クスクスと鈴を転がすような声で笑う。

「ラインハルト様ぁ、そんなに仰ってはアナベル様がお可哀想ですわ。呪われているなんて、ご本人のせいではありませんもの。ただ……わたくし、その鱗を見ると寒気がしてしまって」

「おお、可哀想なセレスティア。心配するな、もう二度とあの醜い姿をお前の目に晒させはしない」

ラインハルトはアナベルを見下ろし、とどめを刺すように言い放った。

「アナベル・リヒトハイム。貴様には新たな嫁ぎ先を用意してある」

「あ、新たな……嫁ぎ先、ですか?」

「そうだ。北の果て、魔獣が跋扈する極寒の地。辺境伯レオニール・ヴァルグレイブのもとへ嫁げ」

その名を聞いた瞬間、会場の空気が凍りついた。

レオニール・ヴァルグレイブ。「氷の悪竜」の異名を持つ、若き辺境伯。戦場では鬼神の如く敵を屠り、敵兵の生き血を啜るとさえ噂される男。

そして何より恐ろしいのは、彼の体に宿るとされる「黒い呪い」だ。彼に近づく者は瘴気に当てられ、触れれば皮膚が爛れて死に至るという。

これまでに三人の花嫁候補が送られたが、皆、一ヶ月と持たずに謎の死を遂げたり、精神を病んで帰されたりしている。

それは、結婚の命令ではない。死刑宣告だった。

「父上、国王陛下の許可も得てある。国境警備の要であるヴァルグレイブ家との結びつきを強めるための、名誉ある婚姻だ。……まあ、生きていられればの話だがな!」

ラインハルトとセレスティアの高笑いが、アナベルの鼓膜を揺らす。周囲の貴族たちも、ご機嫌取りのように笑い始めた。

中には憐れみの目を向ける者もいたが、誰も助け舟を出そうとはしない。公爵家の人々でさえ、厄介払いができたと安堵の表情を浮かべているのが見えた。

アナベルの目から、涙がこぼれ落ちることはなかった。あまりの絶望に、心が麻痺してしまったからだ。ただ、冷たい現実だけが重くのしかかる。

自分はこの世界で、誰からも必要とされていない。

醜い鱗を持つ化け物は、化け物の生贄として捧げられるのがお似合いなのだ。

「……謹んで、お受けいたします」

アナベルは深く頭を下げた。それが、彼女に残された最後の誇りだった。

床に落ちた自分の影を見つめながら、彼女は心の中で小さくつぶやく。

これでいい。どうせ、光の当たらない人生だった。あの凍てつく北の地で、誰にも知られずにひっそりと終わるなら、それもまた、私らしい結末なのかもしれない。

74

あなたにおすすめの小説

醜貌の聖女と呼ばれ、婚約破棄されましたが、実は本物の聖女でした

きまま

恋愛

王国の夜会で、第一王子のレオンハルトから婚約破棄を言い渡された公爵令嬢リリエル・アルヴァリア。

顔を銀の仮面で隠していることから『醜貌の聖女』と嘲られ、不要と切り捨てられた彼女は、そのまま王城を追われることになる。

しかし、その後に待ち受ける国の運命は滅亡へと向かっていた——

地味で役に立たないと言われて捨てられましたが、王弟殿下のお相手としては最適だったようです

有賀冬馬

恋愛

「君は地味で、将来の役に立たない」

そう言われ、幼なじみの婚約者にあっさり捨てられた侯爵令嬢の私。

社交界でも忘れ去られ、同情だけを向けられる日々の中、私は王宮の文官補佐として働き始める。

そこで出会ったのは、権力争いを嫌う変わり者の王弟殿下。

過去も噂も問わず、ただ仕事だけを見て評価してくれる彼の隣で、私は静かに居場所を見つけていく。

そして暴かれる不正。転落していく元婚約者。

「君が隣にいない宮廷は退屈だ」

これは、選ばれなかった私が、必要とされる私になる物語。

「異常」と言われて追放された最強聖女、隣国で超チートな癒しの力で溺愛される〜前世は過労死した介護士、今度は幸せになります〜

赤紫

恋愛

私、リリアナは前世で介護士として過労死した後、異世界で最強の癒しの力を持つ聖女に転生しました。でも完璧すぎる治療魔法を「異常」と恐れられ、婚約者の王太子から「君の力は危険だ」と婚約破棄されて魔獣の森に追放されてしまいます。

絶望の中で瀕死の隣国王子を救ったところ、「君は最高だ!」と初めて私の力を称賛してくれました。新天地では「真の聖女」と呼ばれ、前世の介護経験も活かして疫病を根絶!魔獣との共存も実現して、国民の皆さんから「ありがとう!」の声をたくさんいただきました。

そんな時、私を捨てた元の国で災いが起こり、「戻ってきて」と懇願されたけれど——「私を捨てた国には用はありません」。

今度こそ私は、私を理解してくれる人たちと本当の幸せを掴みます!

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした

星乃和花

恋愛

⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎

ギルドで働くおっとり回復役リィナは、

自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。

……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?

「転ばないで」

「可愛いって言うのは僕の役目」

「固定回復役だから。僕の」

優しいのに過保護。

仲間のはずなのに距離が近い。

しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。

鈍感で頑張り屋なリィナと、

策を捨てるほど恋に負けていくカイの、

コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!

「遅いままでいい――置いていかないから。」

地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします

有賀冬馬

恋愛

子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。

唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。

もう二度と恋なんてしない。

そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。

彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。

彼は、この国の王太子だったのだ。

「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。

一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。

私に助けを求めてきた彼に、私は……

十年間虐げられたお針子令嬢、冷徹侯爵に狂おしいほど愛される。

er

恋愛

十年前に両親を亡くしたセレスティーナは、後見人の叔父に財産を奪われ、物置部屋で使用人同然の扱いを受けていた。義妹ミレイユのために毎日ドレスを縫わされる日々——でも彼女には『星霜の記憶』という、物の過去と未来を視る特別な力があった。隠されていた舞踏会の招待状を見つけて決死の潜入を果たすと、冷徹で美しいヴィルフォール侯爵と運命の再会! 義妹のドレスが破れて大恥、叔父も悪事を暴かれて追放されるはめに。失われた伝説の刺繍技術を復活させたセレスティーナは宮廷筆頭職人に抜擢され、「ずっと君を探していた」と侯爵に溺愛される——

【完結】身代わりに病弱だった令嬢が隣国の冷酷王子と政略結婚したら、薬師の知識が役に立ちました。

朝日みらい

恋愛

リリスは内気な性格の貴族令嬢。幼い頃に患った大病の影響で、薬師顔負けの知識を持ち、自ら薬を調合する日々を送っている。家族の愛情を一身に受ける妹セシリアとは対照的に、彼女は控えめで存在感が薄い。

ある日、リリスは両親から突然「妹の代わりに隣国の王子と政略結婚をするように」と命じられる。結婚相手であるエドアルド王子は、かつて幼馴染でありながら、今では冷たく距離を置かれる存在。リリスは幼い頃から密かにエドアルドに憧れていたが、病弱だった過去もあって自分に自信が持てず、彼の真意がわからないまま結婚の日を迎えてしまい――

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。

猫屋敷むぎ

恋愛

没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――

私の願いは一瞬にして踏みにじられました。

母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、

婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。

「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」

まさか――あの優しい彼が?

そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。

子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。

でも、私には、味方など誰もいませんでした。

ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。

白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。

「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」

やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。

それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、

冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。

没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。

これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。

※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ

※わんこが繋ぐ恋物語です

※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる