100 / 106

第六十七話 煤けた額縁_2

しおりを挟む

…………

……………………

………………………………

今日の晩御飯は白身魚のムニエルと幾つかの蒸し野菜、漬物とご飯とあさりの澄まし汁といった献立だった。

味付け自体は薄味ながら美味しいのだけど、量が少ないこと、そして野菜がくたくたに煮込まれていて猛烈に物足りない。

俺の場合は足りなければ購買で買い足しても構わないとなっているので、菓子を買いに行くという体で病室を抜け出す(なお、そういうと夕真が羨ましいとぶぅぶぅ文句を言った)。

ちょっとだけ喫煙室で時間を潰し、予定した時間を待った。夕真がナースコールで看護師を呼び出しているはずなので、一般用エレベーターに乗り込んで五階への丸ボタンを押した。

ガゴン。

廊下と違いそれなりに年季の入った函が、重い音を立ててゆっくり動き出す。

「…………ん?」

ふと、気になった。

なんか…焦げ臭い?匂いがする。

煙草…いや、この匂い、どこかで嗅いだことがあるような…

どこで嗅いだ匂いだったかと記憶の糸を手繰り寄せようとしたところで、ぽーん…という到着のアラームがエレベーター内に響いた。

「うお」

ガタガタと扉が開いた先を見て、俺は思わず声をあげてしまった。

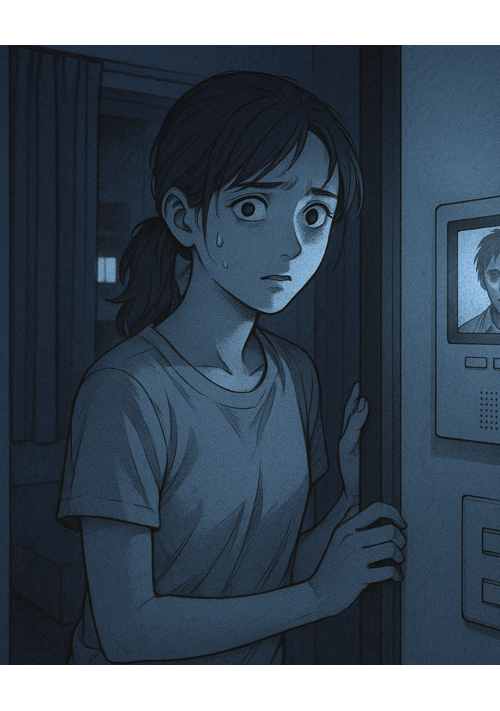

なんと、廊下は真っ暗だった。非常灯すらない。

「マジかよ…こういうとこって普通、非常灯くらいは点けてるもんじゃないのかよ…」

毒づきながら俺は携帯を取り出す。

頼りない光が闇を切り裂く。

「あんまのんびりしたくねーな」

どんな部屋があるか、それが無理なら間取りだけでも確認してくれ。夕真にそう言われているので、止むを得ずゆっくり杖を突きながら歩を進める。まあここで下に降りても無意味だし。

「おぉ…」

廊下はまっすぐ伸びている。

真っ先に不思議に思ったのは、本来なら左右に存在しているだろう部屋が見当たらない。どころか窓すら見当たらない。

代わりに、左右の壁にはいくつもの大小さまざまな額縁が大量に、廊下の向こうまで掛けられているのが見えた。

一旦足を留め、一番傍にあった小さな額縁を照らしてみる。

「うっ!?」

思わず後じさりしようとしたことで、バランスを崩しかける。スマホを取り落としそうになったのを、かろうじてしっかりつかむことに成功した。

「これは…すげえな」

額には油絵が納められていた。他も確認するが、同様だった。

サイズも額縁も様々だが…いずれにも共通するのは、ごうごうと燃え盛る火事らしき光景が描かれていることだ。

その筆致は激しく、油絵には興味がない俺ですら思わず引き込まれる迫力がある。

思わず引き込まれて、自然と手が伸びていた。

「あつっ……あれ?」

額縁に指先が触れた途端、焼けるような痛みが走った――ような気がする。

慌てて引き戻した指先をみるが、黒い何かが付いている。

「…焦げ臭い。煤…?」

指先をこすり合わせると、奇麗だったもう一方の指にも汚れが移る。

どうやら額縁は煤だか埃だかがびっしり付いてるようだ。

これ以上は汚れたくなかったので、手を触れずに食い入るように絵に顔だけ寄せて

見る。

つくづく、迫力がすごい。これを描いた人はさぞや凄い画家だったんじゃないか…そう見入っていると、背後から乱暴に肩を掴まれた。

「おい」

「うわっ」

松葉杖を付いているせいでその場でスピンさせられるような形になった俺は、バランスを崩して倒れかける。しかし、肩口を掴んだままの力強い腕により宙ぶらりんになったような恰好を強制させられていた。

相手は、年老いていると思しき警備員だった。

薄暗がりの中見えるシルエットに反して力が強く、逃れようとしても身動きが取れない。

「おめえ、ここは立ち入り禁止だ」

どすの利いた声で問い詰められ、俺は一瞬回答に詰まってしまう。

「おい、聞いてんのか」

「あ…す、すいません。ボタンを押し間違えたんです。で、なんか薄暗いからどうなってるんだろうと思ってつい…」

幸い、あらかじめ決めておいた言い訳を思い出すことができた。

「…おめぇ、先日入院した患者か」

「え。え、ええ、まあ」

俺の言葉に警備員はちっと舌打ちをした。

「…同室はあのガキだったか。まさかとは思うが、なんか企んでたりしてねぇよなぁ?」

「夕真のこと、ご存じなんですか?」

俺の疑問に、警備員はふと顔を俯かせた。

「…まあな。あれだけ好奇心旺盛なガキは久しぶりだ」

吐き捨てるようなその言葉は、どこか怒りよりも困惑?が多分に含まれているように聞こえた。

しかし、それも一瞬のこと。

「そんなことより、ここは立ち入り禁止だ。今日のとこは見逃してやるが、二度と上がってくるな」

「え…で、でもただ廊下に出ただけですよ」

俺の口答えに、警備員はねめつける。

「それでも、だ。ここは…まともな奴が来て良い場所じゃあねえ。忘れちまえ。忘れなきゃ、捕まるぞ」

「捕まる?」

現に今こそ掴まってるではないか。

「…いらんこと言ったな。オラ、さっさと来い。下行くぞ」

疑問が顔に浮かんでいたのだろうか。だがこれ以上は問答を許さない、有無を言わせぬ迫力に、俺はこれ以上は口を挟める余地を見いだせなかった。警備員に促され、俺たちは階段を下る。

「あ、山科さん! 何してるんですか!!」

「おい、紛れ込んでたぞ。ちゃんと言っとけ。あんまり年寄りを行かせるんじゃねえよ」

「す、すみません…」

目ざとく見つけて駆け寄ってきた看護師に俺を引き渡すと、警備員はさっさと立ち去ってしまった。

「あなた、あの子とグルになって…駄目ですよ、あそこは立ち入り禁止なんです!」

夕真の勇名は轟き渡っており、同室の俺との関与は当然疑われていた。

「すみません、購買からエレベーターで上がったんですがついボタンを押し間違えて…」

不可抗力なんですよアピールで言いながら視線を杖に落とす。

看護師は白い目で見ているが、それでも追及しきるには証拠が足りなかったようだ。

「……次からは気を付けてくださいね。あと、あの子にも言っておいてください。悪戯が過ぎるなら、次の注射は三倍増やすって」

「は、はは……伝えときます…」

たっぷり嫌味を言われてようやく解放された俺を、夕真の野郎はゲームしたままで迎えた。

「あ、おかえりー」

「お前なぁ…おかえりじゃねえよ、ガチで怒られたぞ。警備員のおっさんとかマジで怖かった」

あの、俺をねめつけたときの目つきは今でも忘れられない。

ただの警備員とは思えない迫力があった。

「えぇ? あのおっちゃん、いい人だぞ?」

「どこがだよ」

「だっていつもお菓子くれるもん」

「なんだよそれ」

懐柔されてるだけじゃねえか。

「てか、お前には言わないのかよ、五階に行くなって」

「言うよ? フツーに」

「それで行くのかよ…お前図太いにも程があるな」

「そんなことよりさぁ、どうだった? 何があった?」

「何があったって言ってもなぁ…」

もう消灯時間も近い。

パジャマに着替えながら、俺は簡潔にまとめてやる。

灯りの無い廊下が続き、左右には煤けた額縁がいくつも飾られていたこと。

それらは、燃え盛る火災の油絵が飾られていること。

「ふぅん?」

夕真の目が好奇心に輝いたようにみえた。

「言っとくけど、もう行かないからな俺は。警備員がすぐにやってくるとかお前役に立ってないし」

「えぇー! せめて、突き当りに何があるかだけでも見てきてよ!! 山科の兄ちゃんだって気になるだろ?」

「そりゃあ…」

灯りを落として、不気味ながらも迫力ある油絵だけを並べた廊下。極めて異質だ、異質だからこそ不気味だった。

そして、あの警備員の言葉。

「捕まるぞ」

意味が分からない。

しかし、あの警備員はきっぱり言い切った。

何かしら、確信をもっての言葉に違いない。彼は、何かを知っている。

たった一日で、いろんなことを知ってしまった。

気になる気にならない、で言えば気にはなる。だが、間違いなく病院側に目を付けられてしまっただろう。

まだ調べるならば、闇雲に向かうのではなく、まずは警備員から話を聞くべきではないだろうか。どうせ警備員にはばれたのだ、それならまだるっこしい真似は止めだ。

消灯時間を迎え、電源を落とされた病室で枕に頭を埋めながら俺はそんなことを考えていた。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ23ニチ19ジ

……………………

………………………………

今日の晩御飯は白身魚のムニエルと幾つかの蒸し野菜、漬物とご飯とあさりの澄まし汁といった献立だった。

味付け自体は薄味ながら美味しいのだけど、量が少ないこと、そして野菜がくたくたに煮込まれていて猛烈に物足りない。

俺の場合は足りなければ購買で買い足しても構わないとなっているので、菓子を買いに行くという体で病室を抜け出す(なお、そういうと夕真が羨ましいとぶぅぶぅ文句を言った)。

ちょっとだけ喫煙室で時間を潰し、予定した時間を待った。夕真がナースコールで看護師を呼び出しているはずなので、一般用エレベーターに乗り込んで五階への丸ボタンを押した。

ガゴン。

廊下と違いそれなりに年季の入った函が、重い音を立ててゆっくり動き出す。

「…………ん?」

ふと、気になった。

なんか…焦げ臭い?匂いがする。

煙草…いや、この匂い、どこかで嗅いだことがあるような…

どこで嗅いだ匂いだったかと記憶の糸を手繰り寄せようとしたところで、ぽーん…という到着のアラームがエレベーター内に響いた。

「うお」

ガタガタと扉が開いた先を見て、俺は思わず声をあげてしまった。

なんと、廊下は真っ暗だった。非常灯すらない。

「マジかよ…こういうとこって普通、非常灯くらいは点けてるもんじゃないのかよ…」

毒づきながら俺は携帯を取り出す。

頼りない光が闇を切り裂く。

「あんまのんびりしたくねーな」

どんな部屋があるか、それが無理なら間取りだけでも確認してくれ。夕真にそう言われているので、止むを得ずゆっくり杖を突きながら歩を進める。まあここで下に降りても無意味だし。

「おぉ…」

廊下はまっすぐ伸びている。

真っ先に不思議に思ったのは、本来なら左右に存在しているだろう部屋が見当たらない。どころか窓すら見当たらない。

代わりに、左右の壁にはいくつもの大小さまざまな額縁が大量に、廊下の向こうまで掛けられているのが見えた。

一旦足を留め、一番傍にあった小さな額縁を照らしてみる。

「うっ!?」

思わず後じさりしようとしたことで、バランスを崩しかける。スマホを取り落としそうになったのを、かろうじてしっかりつかむことに成功した。

「これは…すげえな」

額には油絵が納められていた。他も確認するが、同様だった。

サイズも額縁も様々だが…いずれにも共通するのは、ごうごうと燃え盛る火事らしき光景が描かれていることだ。

その筆致は激しく、油絵には興味がない俺ですら思わず引き込まれる迫力がある。

思わず引き込まれて、自然と手が伸びていた。

「あつっ……あれ?」

額縁に指先が触れた途端、焼けるような痛みが走った――ような気がする。

慌てて引き戻した指先をみるが、黒い何かが付いている。

「…焦げ臭い。煤…?」

指先をこすり合わせると、奇麗だったもう一方の指にも汚れが移る。

どうやら額縁は煤だか埃だかがびっしり付いてるようだ。

これ以上は汚れたくなかったので、手を触れずに食い入るように絵に顔だけ寄せて

見る。

つくづく、迫力がすごい。これを描いた人はさぞや凄い画家だったんじゃないか…そう見入っていると、背後から乱暴に肩を掴まれた。

「おい」

「うわっ」

松葉杖を付いているせいでその場でスピンさせられるような形になった俺は、バランスを崩して倒れかける。しかし、肩口を掴んだままの力強い腕により宙ぶらりんになったような恰好を強制させられていた。

相手は、年老いていると思しき警備員だった。

薄暗がりの中見えるシルエットに反して力が強く、逃れようとしても身動きが取れない。

「おめえ、ここは立ち入り禁止だ」

どすの利いた声で問い詰められ、俺は一瞬回答に詰まってしまう。

「おい、聞いてんのか」

「あ…す、すいません。ボタンを押し間違えたんです。で、なんか薄暗いからどうなってるんだろうと思ってつい…」

幸い、あらかじめ決めておいた言い訳を思い出すことができた。

「…おめぇ、先日入院した患者か」

「え。え、ええ、まあ」

俺の言葉に警備員はちっと舌打ちをした。

「…同室はあのガキだったか。まさかとは思うが、なんか企んでたりしてねぇよなぁ?」

「夕真のこと、ご存じなんですか?」

俺の疑問に、警備員はふと顔を俯かせた。

「…まあな。あれだけ好奇心旺盛なガキは久しぶりだ」

吐き捨てるようなその言葉は、どこか怒りよりも困惑?が多分に含まれているように聞こえた。

しかし、それも一瞬のこと。

「そんなことより、ここは立ち入り禁止だ。今日のとこは見逃してやるが、二度と上がってくるな」

「え…で、でもただ廊下に出ただけですよ」

俺の口答えに、警備員はねめつける。

「それでも、だ。ここは…まともな奴が来て良い場所じゃあねえ。忘れちまえ。忘れなきゃ、捕まるぞ」

「捕まる?」

現に今こそ掴まってるではないか。

「…いらんこと言ったな。オラ、さっさと来い。下行くぞ」

疑問が顔に浮かんでいたのだろうか。だがこれ以上は問答を許さない、有無を言わせぬ迫力に、俺はこれ以上は口を挟める余地を見いだせなかった。警備員に促され、俺たちは階段を下る。

「あ、山科さん! 何してるんですか!!」

「おい、紛れ込んでたぞ。ちゃんと言っとけ。あんまり年寄りを行かせるんじゃねえよ」

「す、すみません…」

目ざとく見つけて駆け寄ってきた看護師に俺を引き渡すと、警備員はさっさと立ち去ってしまった。

「あなた、あの子とグルになって…駄目ですよ、あそこは立ち入り禁止なんです!」

夕真の勇名は轟き渡っており、同室の俺との関与は当然疑われていた。

「すみません、購買からエレベーターで上がったんですがついボタンを押し間違えて…」

不可抗力なんですよアピールで言いながら視線を杖に落とす。

看護師は白い目で見ているが、それでも追及しきるには証拠が足りなかったようだ。

「……次からは気を付けてくださいね。あと、あの子にも言っておいてください。悪戯が過ぎるなら、次の注射は三倍増やすって」

「は、はは……伝えときます…」

たっぷり嫌味を言われてようやく解放された俺を、夕真の野郎はゲームしたままで迎えた。

「あ、おかえりー」

「お前なぁ…おかえりじゃねえよ、ガチで怒られたぞ。警備員のおっさんとかマジで怖かった」

あの、俺をねめつけたときの目つきは今でも忘れられない。

ただの警備員とは思えない迫力があった。

「えぇ? あのおっちゃん、いい人だぞ?」

「どこがだよ」

「だっていつもお菓子くれるもん」

「なんだよそれ」

懐柔されてるだけじゃねえか。

「てか、お前には言わないのかよ、五階に行くなって」

「言うよ? フツーに」

「それで行くのかよ…お前図太いにも程があるな」

「そんなことよりさぁ、どうだった? 何があった?」

「何があったって言ってもなぁ…」

もう消灯時間も近い。

パジャマに着替えながら、俺は簡潔にまとめてやる。

灯りの無い廊下が続き、左右には煤けた額縁がいくつも飾られていたこと。

それらは、燃え盛る火災の油絵が飾られていること。

「ふぅん?」

夕真の目が好奇心に輝いたようにみえた。

「言っとくけど、もう行かないからな俺は。警備員がすぐにやってくるとかお前役に立ってないし」

「えぇー! せめて、突き当りに何があるかだけでも見てきてよ!! 山科の兄ちゃんだって気になるだろ?」

「そりゃあ…」

灯りを落として、不気味ながらも迫力ある油絵だけを並べた廊下。極めて異質だ、異質だからこそ不気味だった。

そして、あの警備員の言葉。

「捕まるぞ」

意味が分からない。

しかし、あの警備員はきっぱり言い切った。

何かしら、確信をもっての言葉に違いない。彼は、何かを知っている。

たった一日で、いろんなことを知ってしまった。

気になる気にならない、で言えば気にはなる。だが、間違いなく病院側に目を付けられてしまっただろう。

まだ調べるならば、闇雲に向かうのではなく、まずは警備員から話を聞くべきではないだろうか。どうせ警備員にはばれたのだ、それならまだるっこしい真似は止めだ。

消灯時間を迎え、電源を落とされた病室で枕に頭を埋めながら俺はそんなことを考えていた。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ23ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる