106 / 106

第六十七話 煤けた額縁_8

しおりを挟む

しかし、仁藤さんがつづけることはできなかった。

「「うおっ」」

突然軽快なJ-POPの曲が場に流れ、俺と仁藤さんがそろって驚きの声をあげる。

俺のスマホの着信音だった。

「…おいおめぇ、人の話を聞くときは携帯切っとけよ」

「す、すみません」

俺は頭を下げがてら、スマホを耳に充てる。

「もしもし、兄ちゃん?」

「夕真か。どうした?」

「すげえ、すげえよ、ここ!!」

興奮する夕真の声が飛び込んでくる。無性に嫌な予感がした。

「夕真、お前…どこにいる?」

「最上階」

「どこのだよ!」

「病院に決まってるだろ」

俺は思わず仁藤さんを見る。その表情から何かを察したのか、仁藤さんもまた表情が険しくなった。

「おい…今すぐ、引き返すように言え! 部屋に絶対入るな!!」

その言葉の強さに、俺の言葉もつられて強くなる。

「おい夕真、部屋に入るな! そこで待ってろ!!」

「大丈夫だよ、何も問題ないって。鍵も掛かってなかったし」

さっと血の気が引いた。仁藤さんも無言で立ち上がる。

「ダメだ夕真、戻れ!!」

「大丈夫だって。それより聞いてよ兄ちゃん、ここすげえんだ。壁いっぱいに絵が飾られてるんだけどさ、それがすごい迫力で…」

「戻れ! さっさと部屋を出ろ!!」

「兄ちゃんが見たって油絵、廊下の奴だろ? あんなん比べ物にならない迫力なんだぜ。まるで本当に火が燃え盛ってるみたいでさあ、どうやって描いたんだろうなあれ」

だめだ、絵に見惚れているのかこちらの言葉をまともに聞いていない。

「行くぞ!」

「仁藤さん!」

仁藤さんが部屋を出たのを、俺も後を追う。ここに至り、はじめて気が付いた――仁藤さんの左足が義足であることに。これは階段では到底間に合わない。

俺たちは警備員室から近い一般エレベーターを呼ぶ。

エレベーターは最上階に灯りが点いている。夕真が使ったのだろうか。

「くそっ…はやく、はやく…」

俺は、そして仁藤さんも気を揉む間、エレベーターはいつも通りゆったりと下ってくる。こうしている間にも、夕真の独白は続いていた。

「いやぁ、やっぱきて良かったなぁ! こんなのが見られるなんて!! オレさぁ、昨日聞かされたんだ。本格的な治療をしてくれる病院に空きができたって。多分、今日明日には転院させられる。だから、兄ちゃんがいる間に開かずの間の秘密を暴いてやりたかったんだ!」

「あ、ああ、すごいな、だから…良いから、早くそこを出るんだ夕真!!」

「なんだよもう…兄ちゃん、うるさいなぁ」

ようやく到着したエレベーターが口を開くと、もわっと熱っぽい空気とともに強く焚き染めた抹香の匂いが顔に吹き付けられる。ああ、あのときと同じだ。祖父が出棺するときの匂い。

今や、俺もこの病院の違和感を肌に触れそうなくらい感じていた。

「ぼさっとしてんじゃねえ! さっさと乗れ!」

たじろいでいた俺の背中が強くどやされる。もつれ込む形で俺たちはエレベーターに乗り込むと、五階を示す丸ボタンを力の限り押し込んだ。

「うるさいじゃねえ、クソガキ! さっさとそこを出ろ、死にたくなけりゃ!!」

エレベーター内に仁藤さんの怒声が響く。その迫力に、興奮状態だった夕真もようやく冷静さを取り戻したようだ。

「うえっ、おっちゃんもいるのかよ…分かったよ、出るよ出るってば……あれ?」

夕真の、怪訝そうな声。

「あれ? あれ? なんで? ドアが…ない?」

混乱する夕真の声は、すぐに恐怖に塗りつぶされる。

「え…な、なんだよこれ…え? 嘘だろ…ひ、火が…兄ちゃん、これ…どうなってんだよ!? オレ、どうなっちゃうの?」

「夕真…夕真! 窓、窓は?!」

「燃えてる、燃えてるんだよ! 窓も、額縁も、中から噴き出した火が…あっ、ああっ! あつっ! あついっ!!」

「夕真っ!!」

俺の焦りを嘲笑うように、エレベーターはのろのろと上がっていく。

その間にも、夕真の反応は深刻さを増していく。

「あぁっ、だ、だめだっ、逃げる場所がないよっ! 兄ちゃん、兄ちゃんっ、たすけ…」

「夕真っ、待ってろ、もうすぐ着く! 今行くから…」

「うぁあっ、あついっ! あついっ、あついよっ、火がッ、火がつい…うああああっ」

「夕真ッ!!」

「あっぎゃああっ、ひっ、ひぃいぃっ! あがぁあっ、ひいいっ! ぎゃぁああああっ」

苦しみながら、ごろごろと転がる夕真。彼の身体がぶつかり、何かが落ちる音がひっきりなしに続く。生きたまま焼かれる苦しみ、恐怖がこちらまで伝播する。

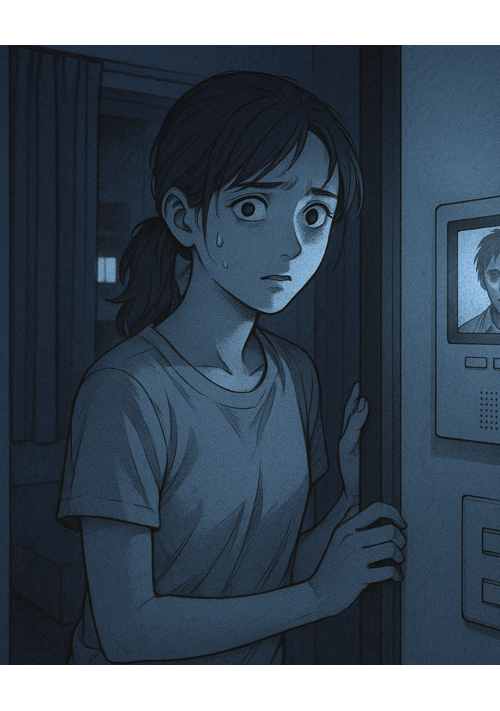

彼の苦鳴の声を聞き続けなければならない拷問のような時間は、ようやくエレベーターが五階につくことで終わりを告げた。ぽーんという場違いに高い音が鳴ると同時に扉が開くと、真っ暗な廊下の先に四角く、部屋の向こう側の炎に照らされた扉が枠どられている。時折、ちろちろと、黒い影が隙間を蠢いているのが遠目にも分かった。

「夕…真…」

「にい…ちゃ……」

次第に小さくなっていった夕真の声は、ついに、返ってくることが無くなった。俺は重い足を引きずるようにしながら、灯りが消えゆく扉に向かって歩を進めていく。

「夕真!」

ようやく取っ手に触れられるときには、廊下は再び闇に覆い尽くされていた。まるで、先日同様何もなかったかのように。

「うっ」

唯一、取っ手を触れたときの激しい痛みが今起きたことが現実だと伝えてくれる。

それでも俺は、火傷を厭わず取っ手をひねろうとする。しかし、扉はびくともしなかった。

「夕真! 夕真!!」

「…もう、手遅れだ。諦めな」

ガチャガチャ取っ手をひねり続ける俺の手に、節くれだった手が上から重ねられる。

顔を向ければ、仁藤さんの頬に光る涙が見えた。

「だけど、夕真がこの奥に!!」

「もう、手遅れだ。ついてこい」

その言葉の意味を確かめるべく、俺は後ろ髪をひかれながらも仁藤さんの後を追う。

仁藤さんは、エレベーター脇で足を止めた。

「これを見てみな」

仁藤さんが顎をしゃくった先には、小さな…そして、見覚えのない額縁が見える。前回訪れたときには確かに無かったはず。

いぶかしみながらも顔を近づけた俺のために、仁藤さんがペンライトを向ける。

「うっ!?」

途端、俺は胃袋を握りつぶされたような感覚を覚え、その場に吐き戻した。

額縁の中には、確かな筆致で炎に飲まれる少年が描かれていた。恐怖、後悔、絶望…そんな感情が、余すことなく描かれている。

しかし、俺の心を揺さぶったのはそんなことではない。

画題となった人物は見覚えのある緑と紺の野球帽を被っていた――近年設立された近年設立された野球チームの――。

「夕…真……」

「アニキも同じだった。俺の目の前で分厚い扉が閉じ、俺の目の前でなすすべもなく…焼き殺された」

そう言いながら、仁藤さんは手のひらを開いて見せる。そこにはひどい火傷の痕が残っていた。

「そして、絵が増えた。俺は訴えた…が、病院の奴らはそれ以上触れるなと言ってきた。さもなければ、次はお前の番だ…そう言いたしてな」

だから彼は言っていたのだ。

余計な興味を持つなと。

世の中、知らなくても良いことは幾らでもある。まさしく、知識は身を護ることもあれば、破滅へ突き落すこともある。そして、破滅に落ち込んだと気付いたときには往々にして手遅れなのだ。

それからしばらく警備員室で落ち着くのを待ち、消沈した俺は一人きりになった病室へ戻った。

翌日、病室は俺の予想に反して静かなものだった。

患者が消失したということは騒ぎになって然るはずなのに、看護師どころか両親すらも訪れることが無かった。

やがて夕方頃にまるで俺、そして夕真のことなどいなかったかのようにこちらを一瞥することも無く看護師たちが荷物を運び出し、ベッドシーツを奇麗に直し、そのまま出ていく。その手慣れた動きは、夕真のような事例がはじめてでないことを如実に伝えてくる。

あの多少厚かましいところがある、明るい少年の生きた証はわずか数分で消え失せてしまったという訳だ。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ3ニチ19ジ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

昨 年ハ 世話 ニ ナリマ シ タ

本年 モヨロ シ ク オネガイ シ マス

「「うおっ」」

突然軽快なJ-POPの曲が場に流れ、俺と仁藤さんがそろって驚きの声をあげる。

俺のスマホの着信音だった。

「…おいおめぇ、人の話を聞くときは携帯切っとけよ」

「す、すみません」

俺は頭を下げがてら、スマホを耳に充てる。

「もしもし、兄ちゃん?」

「夕真か。どうした?」

「すげえ、すげえよ、ここ!!」

興奮する夕真の声が飛び込んでくる。無性に嫌な予感がした。

「夕真、お前…どこにいる?」

「最上階」

「どこのだよ!」

「病院に決まってるだろ」

俺は思わず仁藤さんを見る。その表情から何かを察したのか、仁藤さんもまた表情が険しくなった。

「おい…今すぐ、引き返すように言え! 部屋に絶対入るな!!」

その言葉の強さに、俺の言葉もつられて強くなる。

「おい夕真、部屋に入るな! そこで待ってろ!!」

「大丈夫だよ、何も問題ないって。鍵も掛かってなかったし」

さっと血の気が引いた。仁藤さんも無言で立ち上がる。

「ダメだ夕真、戻れ!!」

「大丈夫だって。それより聞いてよ兄ちゃん、ここすげえんだ。壁いっぱいに絵が飾られてるんだけどさ、それがすごい迫力で…」

「戻れ! さっさと部屋を出ろ!!」

「兄ちゃんが見たって油絵、廊下の奴だろ? あんなん比べ物にならない迫力なんだぜ。まるで本当に火が燃え盛ってるみたいでさあ、どうやって描いたんだろうなあれ」

だめだ、絵に見惚れているのかこちらの言葉をまともに聞いていない。

「行くぞ!」

「仁藤さん!」

仁藤さんが部屋を出たのを、俺も後を追う。ここに至り、はじめて気が付いた――仁藤さんの左足が義足であることに。これは階段では到底間に合わない。

俺たちは警備員室から近い一般エレベーターを呼ぶ。

エレベーターは最上階に灯りが点いている。夕真が使ったのだろうか。

「くそっ…はやく、はやく…」

俺は、そして仁藤さんも気を揉む間、エレベーターはいつも通りゆったりと下ってくる。こうしている間にも、夕真の独白は続いていた。

「いやぁ、やっぱきて良かったなぁ! こんなのが見られるなんて!! オレさぁ、昨日聞かされたんだ。本格的な治療をしてくれる病院に空きができたって。多分、今日明日には転院させられる。だから、兄ちゃんがいる間に開かずの間の秘密を暴いてやりたかったんだ!」

「あ、ああ、すごいな、だから…良いから、早くそこを出るんだ夕真!!」

「なんだよもう…兄ちゃん、うるさいなぁ」

ようやく到着したエレベーターが口を開くと、もわっと熱っぽい空気とともに強く焚き染めた抹香の匂いが顔に吹き付けられる。ああ、あのときと同じだ。祖父が出棺するときの匂い。

今や、俺もこの病院の違和感を肌に触れそうなくらい感じていた。

「ぼさっとしてんじゃねえ! さっさと乗れ!」

たじろいでいた俺の背中が強くどやされる。もつれ込む形で俺たちはエレベーターに乗り込むと、五階を示す丸ボタンを力の限り押し込んだ。

「うるさいじゃねえ、クソガキ! さっさとそこを出ろ、死にたくなけりゃ!!」

エレベーター内に仁藤さんの怒声が響く。その迫力に、興奮状態だった夕真もようやく冷静さを取り戻したようだ。

「うえっ、おっちゃんもいるのかよ…分かったよ、出るよ出るってば……あれ?」

夕真の、怪訝そうな声。

「あれ? あれ? なんで? ドアが…ない?」

混乱する夕真の声は、すぐに恐怖に塗りつぶされる。

「え…な、なんだよこれ…え? 嘘だろ…ひ、火が…兄ちゃん、これ…どうなってんだよ!? オレ、どうなっちゃうの?」

「夕真…夕真! 窓、窓は?!」

「燃えてる、燃えてるんだよ! 窓も、額縁も、中から噴き出した火が…あっ、ああっ! あつっ! あついっ!!」

「夕真っ!!」

俺の焦りを嘲笑うように、エレベーターはのろのろと上がっていく。

その間にも、夕真の反応は深刻さを増していく。

「あぁっ、だ、だめだっ、逃げる場所がないよっ! 兄ちゃん、兄ちゃんっ、たすけ…」

「夕真っ、待ってろ、もうすぐ着く! 今行くから…」

「うぁあっ、あついっ! あついっ、あついよっ、火がッ、火がつい…うああああっ」

「夕真ッ!!」

「あっぎゃああっ、ひっ、ひぃいぃっ! あがぁあっ、ひいいっ! ぎゃぁああああっ」

苦しみながら、ごろごろと転がる夕真。彼の身体がぶつかり、何かが落ちる音がひっきりなしに続く。生きたまま焼かれる苦しみ、恐怖がこちらまで伝播する。

彼の苦鳴の声を聞き続けなければならない拷問のような時間は、ようやくエレベーターが五階につくことで終わりを告げた。ぽーんという場違いに高い音が鳴ると同時に扉が開くと、真っ暗な廊下の先に四角く、部屋の向こう側の炎に照らされた扉が枠どられている。時折、ちろちろと、黒い影が隙間を蠢いているのが遠目にも分かった。

「夕…真…」

「にい…ちゃ……」

次第に小さくなっていった夕真の声は、ついに、返ってくることが無くなった。俺は重い足を引きずるようにしながら、灯りが消えゆく扉に向かって歩を進めていく。

「夕真!」

ようやく取っ手に触れられるときには、廊下は再び闇に覆い尽くされていた。まるで、先日同様何もなかったかのように。

「うっ」

唯一、取っ手を触れたときの激しい痛みが今起きたことが現実だと伝えてくれる。

それでも俺は、火傷を厭わず取っ手をひねろうとする。しかし、扉はびくともしなかった。

「夕真! 夕真!!」

「…もう、手遅れだ。諦めな」

ガチャガチャ取っ手をひねり続ける俺の手に、節くれだった手が上から重ねられる。

顔を向ければ、仁藤さんの頬に光る涙が見えた。

「だけど、夕真がこの奥に!!」

「もう、手遅れだ。ついてこい」

その言葉の意味を確かめるべく、俺は後ろ髪をひかれながらも仁藤さんの後を追う。

仁藤さんは、エレベーター脇で足を止めた。

「これを見てみな」

仁藤さんが顎をしゃくった先には、小さな…そして、見覚えのない額縁が見える。前回訪れたときには確かに無かったはず。

いぶかしみながらも顔を近づけた俺のために、仁藤さんがペンライトを向ける。

「うっ!?」

途端、俺は胃袋を握りつぶされたような感覚を覚え、その場に吐き戻した。

額縁の中には、確かな筆致で炎に飲まれる少年が描かれていた。恐怖、後悔、絶望…そんな感情が、余すことなく描かれている。

しかし、俺の心を揺さぶったのはそんなことではない。

画題となった人物は見覚えのある緑と紺の野球帽を被っていた――近年設立された近年設立された野球チームの――。

「夕…真……」

「アニキも同じだった。俺の目の前で分厚い扉が閉じ、俺の目の前でなすすべもなく…焼き殺された」

そう言いながら、仁藤さんは手のひらを開いて見せる。そこにはひどい火傷の痕が残っていた。

「そして、絵が増えた。俺は訴えた…が、病院の奴らはそれ以上触れるなと言ってきた。さもなければ、次はお前の番だ…そう言いたしてな」

だから彼は言っていたのだ。

余計な興味を持つなと。

世の中、知らなくても良いことは幾らでもある。まさしく、知識は身を護ることもあれば、破滅へ突き落すこともある。そして、破滅に落ち込んだと気付いたときには往々にして手遅れなのだ。

それからしばらく警備員室で落ち着くのを待ち、消沈した俺は一人きりになった病室へ戻った。

翌日、病室は俺の予想に反して静かなものだった。

患者が消失したということは騒ぎになって然るはずなのに、看護師どころか両親すらも訪れることが無かった。

やがて夕方頃にまるで俺、そして夕真のことなどいなかったかのようにこちらを一瞥することも無く看護師たちが荷物を運び出し、ベッドシーツを奇麗に直し、そのまま出ていく。その手慣れた動きは、夕真のような事例がはじめてでないことを如実に伝えてくる。

あの多少厚かましいところがある、明るい少年の生きた証はわずか数分で消え失せてしまったという訳だ。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ3ニチ19ジ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

昨 年ハ 世話 ニ ナリマ シ タ

本年 モヨロ シ ク オネガイ シ マス

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる