297 / 396

第四章 絢爛のスクールフェスタ

第297話 甘いひととき

しおりを挟む

生徒会総選挙を終えて初めての週末。僕とアルフェは調理室で久しぶりのお菓子作りに勤しんでいた。

「ん~、良い匂い。やっぱりワタシ、リーフのクッキーが一番好き」

天火魔導器から漂う甘く香ばしい匂いが調理室を満たすのに目を細めながら、アルフェが慣れた手つきでクッキーの型抜きを進めている。

三学期の始めに買い出した材料を全て消費したので、アルフェと僕の手許には顔の大きさほどの生地がそれぞれあったのだが、漸く手のひらに乗る程度に減ってきた。

「疲れていないかい、アルフェ?」

「全然っ! リーフとなら一日中だってこうしていられるよ。リーフは?」

「僕も同じだよ。こうして良い匂いがしてくると、達成感もあるね」

生地をまとめた時には、かなり大変そうだと覚悟してはみたものの、実際はアルフェのお陰で僕も楽しく調理を進めることが出来ている。

今回もクリーパー粉を活用したので、空気を含んで軽く膨らむことを想定し、薄めに生地を伸ばすのもそれほど苦にはならなかった。多分、前回より少し粉の配分を変えたのが良かったのかもしれないな。麺棒に打ち粉をしただけで、生地がするすると伸びていくのもやりやすくていい。アルフェもそれを感じているらしく、鼻歌交じりに最後の生地を伸ばし始める。ちょうどその時、天火魔導器から焼き上がりを告げる甲高い音が響いた。

「……あっ、もう焼けたみたい。次のを焼くね」

「ありがとう、アルフェ」

予備の天火魔導器の天板には、次に焼く生地が整然と並べられて出番を待っている。それを手に、アルフェがいそいそと天火魔導器の方へと運ぶ。扉を開くと、先ほどまで漂っていた甘く香ばしい匂いが一層濃く感じられた。

「あと三回くらいで、全部焼けそうだね」

天板を入れ替えながら、アルフェが天火魔導器にエーテルを流す。

「そうだね。生地が薄いから短時間で焼けるし、ちょうど良かった」

焼き上がったクッキーをそっと網の上に移して冷ましながら、調理室の時計を見遣る。時間は間もなく午後四時になろうとしているところだ。

「それにしても、マリーのお誕生日パーティーって、本当に今日なのかな?」

「確か六時からだったよね?」

僕の問いかけにアルフェが頷く。

マリーから誕生日パーティーに招待されたのが一昨日のことなのだが、まだ日時しか知らされていない。

「場所はすぐにわかるって言ってたけど、多機能通信魔導器で連絡した方がいいかな?」

「ファラが預かってるんだっけ?」

「うん。ファラちゃんも招待されてるし、時間ギリギリになってもわからなかったら連絡してみるって」

場所が知らされていないのは、決まっていないからなのか秘密だからなのか、と考えると恐らく後者だろうな。マリーはサプライズが好きそうなので、今回の誕生日パーティーでも色々と僕たちを驚かせる仕掛けを考えていそうだ。

「まあ、マリーのことだから、そのうちまた校内放送で呼び出されたりするんじゃないかな?」

「そうかも」

僕の話を聞いて安心したのか、アルフェが笑顔でクッキーの型抜きの作業に戻る。僕もアルフェと並んでクッキーの型を抜く。単純な作業だけれど、均一に薄く伸ばした生地からたくさんのハートをくり抜くのは、なかなかに面白い。どうくり抜いていけば生地を最大限利用出来るのかを考えてしまうあたりが、錬金術における簡易術式を描き込む作業に似ているな。決められた面積の中で、どう創意工夫出来るかが面白い。

「あ、結構余っちゃった」

アルフェも僕と同じように几帳面に型抜きをしていたのだが、残った生地を再びまとめながらちらりと可愛らしく舌先を覗かせた。

「じゃあ、それは僕が引き取るよ」

「ありがとう」

丸めた生地を僕が伸ばした生地の傍に置きながら、アルフェがじっと手許を見つめている。

「何か気になるのかい?」

「ううん。リーフの型抜きは模様みたいで凄く綺麗だなって。このまま焼いたら、なにか錬成出来ちゃいそう」

「だったら面白いね」

アルフェに言われて作業の手を止め、手許の生地を眺めてみる。ハートの形に整然とくり抜かれた生地は、確かに簡易術式の紋様のようでもある。

「こういうの、メルア先輩が見たら喜びそうだよね」

「そうかもね。まあでも、食べにくいだろうし、そもそもつなぎ目が細くて崩れそうだから、まとめちゃうけど」

残りの生地で型を抜き、アルフェの余った生地と合わせてまとめてまた伸ばしていく。

「ワタシ、次はなにをしたらいい?」

「じゃあ、ラッピングを頼めるかな。プレゼントってわけじゃないけど、差し入れたら後で食べられるだろうし」

「うん♪ マリー先輩、きっと喜んでくれるね」

アルフェは笑顔で頷くと、一旦手を洗い、用意していた耐油紙とリボンを手に網に乗せて冷ましていたクッキーのラッピングに取りかかる。そうこうしている内に、先ほどのクッキーが焼き上がったので、天板を入れ替えてくれた。

さて、僕も型抜き作業が終わったことだし、アルフェを手伝うことにしよう。結構沢山出来てしまったが、耐油紙は足りるだろうか。

「えへへっ、いっぱい出来たね。つまみ食いしたくなっちゃう」

「いいよ。配るからには僕たちも味を知らないと」

そう言いながら僕は焼き上がったクッキーをひとつ摘まみ、アルフェの口許に差し出した。

「んっ、美味しい」

アルフェは身体を左右に揺らして微笑むと、僕にも同じように一枚差し出す。

「はい、あーん」

自分で食べようと思っていたけれど、差し出されたからには素直に食べておこう。そう思って大きく口を開けたその時。

「いい匂いがすると思ったら、やっぱり!!」

突如として調理室の扉が勢い良く開かれた。

「ん゛っ!」

「すご~~い! 夢のような景色だね、ベル~」

誰かと思えば、ヴァナベルとヌメリンだ。咄嗟にアルフェに食べさせてもらったクッキーを咀嚼したが、二人はそんな僕たちよりも目の前のクッキーに夢中だ。

「ん? どうかしたのか?」

「いや、なんでもないよ。それよりどうしたんだい?」

特にアルフェとのことをからかわれる様子もなかったので、いつもの調子で訊ねると、ヴァナベルとヌメリンがそわそわとクッキーを指差した。

「どうしたもこうしたも、この匂いだよ。前に喰ったときもそうだけどさ、今回も滅茶苦茶美味しそうじゃん!」

「あの味が忘れられないの~~」

どうやら匂いにつられてやってきたらしい二人は、いかにも食べたそうな顔でクッキーに熱い視線を注いでいる。

「ちょっとでいいんだけど、試食とかさ、させてもらえねぇかなと思ってさ」

ヴァナベルにしては控えめな言い方に、思わず笑ってしまった。親しくなるにつれて、ヴァナベルなりの気遣いや礼儀が見えてくるのがなんとも面白いな。普通は逆なんだろうけれど。

「試食と言わずちゃんと分けるから、遠慮しなくていいよ」

「よっしゃあ~!!」

「わぁ~~い。待ってましたぁ~!」

「その代わりラッピングを手伝ってね」

差し出したクッキーに今にも飛びつきそうなヴァナベルとヌメリンに、アルフェが釘をさす。

「先食べてからでもいいか? 食堂が閉鎖されてて、滅茶苦茶腹が減ってんだよ~」

「今日の補講、タヌタヌ先生の軍事訓練、ハードだったんだよねぇ~」

補講の話は聞いているが、食堂が休みというのはどういうことだろうか。

「食堂が休みなんて聞いてないけど?」

「いや、なんでも貸し切りとか――」

言いかけたヴァナベルの言葉を、校内放送のチャイムが遮る。

「ん? なんだなんだ?」

ヴァナベルがぴんと耳を立て、放送に聴き入る。程なくして響いてきたのは、マリーの甲高い声だった。

「お待たせ致しましたわぁ~! 本日の平民寮の食堂は、私、マリアンネ・フォン・ベルセイユがプロデュースさせていただきましたの。招待された方々はもちろん、それ以外の方々もふるってご参加くださいまし! とびっきりのご馳走をたぁ~っくさん、ご用意しておりますわぁ~!」

「うぇ!?」

変な声を上げたヴァナベルだったが、その耳は興奮を示すようにパタパタと動いている。

「えぇ~、マリー先輩のプロデュース~~? なんで平民寮でぇ~?」

「……なんでだろうね」

相槌を打ちながらも理由がわかってしまった僕は、アルフェと目を合わせて微笑み合った。

「貴族寮に僕たちは入れないけど、平民寮は誰も差別しない。きっとみんなに祝ってほしかったんだよ」

「祝うってなにを?」

ヴァナベルとヌメリンが不思議そうに首を傾げている。ここはマリーの意図を汲んで、秘密にしておいた方がいいんだろうな。

「行けばわかると思うよ。早くラッピングして、ワタシたちも行こっ」

僕と同じ考えに至ったアルフェが嬉しそうに促した。

「ん~、良い匂い。やっぱりワタシ、リーフのクッキーが一番好き」

天火魔導器から漂う甘く香ばしい匂いが調理室を満たすのに目を細めながら、アルフェが慣れた手つきでクッキーの型抜きを進めている。

三学期の始めに買い出した材料を全て消費したので、アルフェと僕の手許には顔の大きさほどの生地がそれぞれあったのだが、漸く手のひらに乗る程度に減ってきた。

「疲れていないかい、アルフェ?」

「全然っ! リーフとなら一日中だってこうしていられるよ。リーフは?」

「僕も同じだよ。こうして良い匂いがしてくると、達成感もあるね」

生地をまとめた時には、かなり大変そうだと覚悟してはみたものの、実際はアルフェのお陰で僕も楽しく調理を進めることが出来ている。

今回もクリーパー粉を活用したので、空気を含んで軽く膨らむことを想定し、薄めに生地を伸ばすのもそれほど苦にはならなかった。多分、前回より少し粉の配分を変えたのが良かったのかもしれないな。麺棒に打ち粉をしただけで、生地がするすると伸びていくのもやりやすくていい。アルフェもそれを感じているらしく、鼻歌交じりに最後の生地を伸ばし始める。ちょうどその時、天火魔導器から焼き上がりを告げる甲高い音が響いた。

「……あっ、もう焼けたみたい。次のを焼くね」

「ありがとう、アルフェ」

予備の天火魔導器の天板には、次に焼く生地が整然と並べられて出番を待っている。それを手に、アルフェがいそいそと天火魔導器の方へと運ぶ。扉を開くと、先ほどまで漂っていた甘く香ばしい匂いが一層濃く感じられた。

「あと三回くらいで、全部焼けそうだね」

天板を入れ替えながら、アルフェが天火魔導器にエーテルを流す。

「そうだね。生地が薄いから短時間で焼けるし、ちょうど良かった」

焼き上がったクッキーをそっと網の上に移して冷ましながら、調理室の時計を見遣る。時間は間もなく午後四時になろうとしているところだ。

「それにしても、マリーのお誕生日パーティーって、本当に今日なのかな?」

「確か六時からだったよね?」

僕の問いかけにアルフェが頷く。

マリーから誕生日パーティーに招待されたのが一昨日のことなのだが、まだ日時しか知らされていない。

「場所はすぐにわかるって言ってたけど、多機能通信魔導器で連絡した方がいいかな?」

「ファラが預かってるんだっけ?」

「うん。ファラちゃんも招待されてるし、時間ギリギリになってもわからなかったら連絡してみるって」

場所が知らされていないのは、決まっていないからなのか秘密だからなのか、と考えると恐らく後者だろうな。マリーはサプライズが好きそうなので、今回の誕生日パーティーでも色々と僕たちを驚かせる仕掛けを考えていそうだ。

「まあ、マリーのことだから、そのうちまた校内放送で呼び出されたりするんじゃないかな?」

「そうかも」

僕の話を聞いて安心したのか、アルフェが笑顔でクッキーの型抜きの作業に戻る。僕もアルフェと並んでクッキーの型を抜く。単純な作業だけれど、均一に薄く伸ばした生地からたくさんのハートをくり抜くのは、なかなかに面白い。どうくり抜いていけば生地を最大限利用出来るのかを考えてしまうあたりが、錬金術における簡易術式を描き込む作業に似ているな。決められた面積の中で、どう創意工夫出来るかが面白い。

「あ、結構余っちゃった」

アルフェも僕と同じように几帳面に型抜きをしていたのだが、残った生地を再びまとめながらちらりと可愛らしく舌先を覗かせた。

「じゃあ、それは僕が引き取るよ」

「ありがとう」

丸めた生地を僕が伸ばした生地の傍に置きながら、アルフェがじっと手許を見つめている。

「何か気になるのかい?」

「ううん。リーフの型抜きは模様みたいで凄く綺麗だなって。このまま焼いたら、なにか錬成出来ちゃいそう」

「だったら面白いね」

アルフェに言われて作業の手を止め、手許の生地を眺めてみる。ハートの形に整然とくり抜かれた生地は、確かに簡易術式の紋様のようでもある。

「こういうの、メルア先輩が見たら喜びそうだよね」

「そうかもね。まあでも、食べにくいだろうし、そもそもつなぎ目が細くて崩れそうだから、まとめちゃうけど」

残りの生地で型を抜き、アルフェの余った生地と合わせてまとめてまた伸ばしていく。

「ワタシ、次はなにをしたらいい?」

「じゃあ、ラッピングを頼めるかな。プレゼントってわけじゃないけど、差し入れたら後で食べられるだろうし」

「うん♪ マリー先輩、きっと喜んでくれるね」

アルフェは笑顔で頷くと、一旦手を洗い、用意していた耐油紙とリボンを手に網に乗せて冷ましていたクッキーのラッピングに取りかかる。そうこうしている内に、先ほどのクッキーが焼き上がったので、天板を入れ替えてくれた。

さて、僕も型抜き作業が終わったことだし、アルフェを手伝うことにしよう。結構沢山出来てしまったが、耐油紙は足りるだろうか。

「えへへっ、いっぱい出来たね。つまみ食いしたくなっちゃう」

「いいよ。配るからには僕たちも味を知らないと」

そう言いながら僕は焼き上がったクッキーをひとつ摘まみ、アルフェの口許に差し出した。

「んっ、美味しい」

アルフェは身体を左右に揺らして微笑むと、僕にも同じように一枚差し出す。

「はい、あーん」

自分で食べようと思っていたけれど、差し出されたからには素直に食べておこう。そう思って大きく口を開けたその時。

「いい匂いがすると思ったら、やっぱり!!」

突如として調理室の扉が勢い良く開かれた。

「ん゛っ!」

「すご~~い! 夢のような景色だね、ベル~」

誰かと思えば、ヴァナベルとヌメリンだ。咄嗟にアルフェに食べさせてもらったクッキーを咀嚼したが、二人はそんな僕たちよりも目の前のクッキーに夢中だ。

「ん? どうかしたのか?」

「いや、なんでもないよ。それよりどうしたんだい?」

特にアルフェとのことをからかわれる様子もなかったので、いつもの調子で訊ねると、ヴァナベルとヌメリンがそわそわとクッキーを指差した。

「どうしたもこうしたも、この匂いだよ。前に喰ったときもそうだけどさ、今回も滅茶苦茶美味しそうじゃん!」

「あの味が忘れられないの~~」

どうやら匂いにつられてやってきたらしい二人は、いかにも食べたそうな顔でクッキーに熱い視線を注いでいる。

「ちょっとでいいんだけど、試食とかさ、させてもらえねぇかなと思ってさ」

ヴァナベルにしては控えめな言い方に、思わず笑ってしまった。親しくなるにつれて、ヴァナベルなりの気遣いや礼儀が見えてくるのがなんとも面白いな。普通は逆なんだろうけれど。

「試食と言わずちゃんと分けるから、遠慮しなくていいよ」

「よっしゃあ~!!」

「わぁ~~い。待ってましたぁ~!」

「その代わりラッピングを手伝ってね」

差し出したクッキーに今にも飛びつきそうなヴァナベルとヌメリンに、アルフェが釘をさす。

「先食べてからでもいいか? 食堂が閉鎖されてて、滅茶苦茶腹が減ってんだよ~」

「今日の補講、タヌタヌ先生の軍事訓練、ハードだったんだよねぇ~」

補講の話は聞いているが、食堂が休みというのはどういうことだろうか。

「食堂が休みなんて聞いてないけど?」

「いや、なんでも貸し切りとか――」

言いかけたヴァナベルの言葉を、校内放送のチャイムが遮る。

「ん? なんだなんだ?」

ヴァナベルがぴんと耳を立て、放送に聴き入る。程なくして響いてきたのは、マリーの甲高い声だった。

「お待たせ致しましたわぁ~! 本日の平民寮の食堂は、私、マリアンネ・フォン・ベルセイユがプロデュースさせていただきましたの。招待された方々はもちろん、それ以外の方々もふるってご参加くださいまし! とびっきりのご馳走をたぁ~っくさん、ご用意しておりますわぁ~!」

「うぇ!?」

変な声を上げたヴァナベルだったが、その耳は興奮を示すようにパタパタと動いている。

「えぇ~、マリー先輩のプロデュース~~? なんで平民寮でぇ~?」

「……なんでだろうね」

相槌を打ちながらも理由がわかってしまった僕は、アルフェと目を合わせて微笑み合った。

「貴族寮に僕たちは入れないけど、平民寮は誰も差別しない。きっとみんなに祝ってほしかったんだよ」

「祝うってなにを?」

ヴァナベルとヌメリンが不思議そうに首を傾げている。ここはマリーの意図を汲んで、秘密にしておいた方がいいんだろうな。

「行けばわかると思うよ。早くラッピングして、ワタシたちも行こっ」

僕と同じ考えに至ったアルフェが嬉しそうに促した。

0

あなたにおすすめの小説

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる

竜頭蛇

ファンタジー

ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。

評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。

身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

不倫されて離婚した社畜OLが幼女転生して聖女になりましたが、王国が揉めてて大事にしてもらえないので好きに生きます

天田れおぽん

ファンタジー

ブラック企業に勤める社畜OL沙羅(サラ)は、結婚したものの不倫されて離婚した。スッキリした気分で明るい未来に期待を馳せるも、公園から飛び出てきた子どもを助けたことで、弱っていた心臓が止まってしまい死亡。同情した女神が、黒髪黒目中肉中背バツイチの沙羅を、銀髪碧眼3歳児の聖女として異世界へと転生させてくれた。

ところが王国内で聖女の処遇で揉めていて、転生先は草原だった。

サラは女神がくれた山盛りてんこ盛りのスキルを使い、異世界で知り合ったモフモフたちと暮らし始める――――

※第16話 あつまれ聖獣の森 6 が抜けていましたので2025/07/30に追加しました。

異世界でぼっち生活をしてたら幼女×2を拾ったので養うことにした【改稿版】

きたーの(旧名:せんせい)

ファンタジー

【毎週火木土更新】

自身のクラスが勇者召喚として呼ばれたのに乗り遅れてお亡くなりになってしまった主人公。

その瞬間を偶然にも神が見ていたことでほぼ不老不死に近い能力を貰い異世界へ!

約2万年の時を、ぼっちで過ごしていたある日、いつも通り森を闊歩していると2人の子供(幼女)に遭遇し、そこから主人公の物語が始まって行く……。

―――

当作品は過去作品の改稿版です。情景描写等を厚くしております。

なお、投稿規約に基づき既存作品に関しては非公開としておりますためご理解のほどよろしくお願いいたします。

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る

マメシバ

ファンタジー

貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息

三歳で婚約破棄され

そのショックで前世の記憶が蘇る

前世でも貧乏だったのなんの問題なし

なによりも魔法の世界

ワクワクが止まらない三歳児の

波瀾万丈

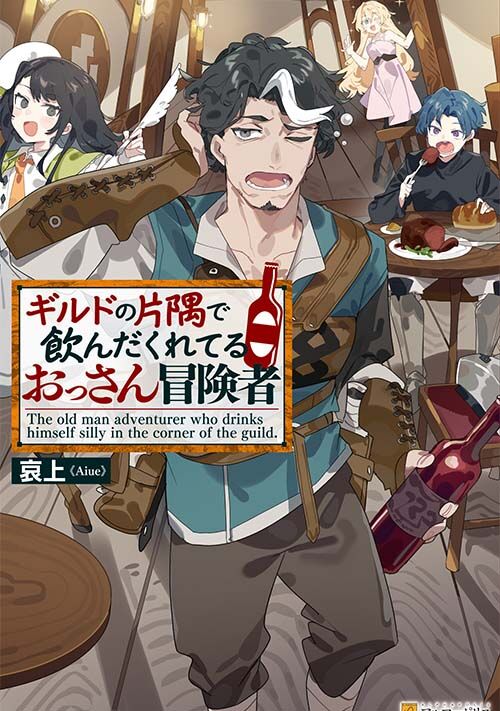

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

救世の結界師マールちゃん~無能だと廃棄されましたが、敵国で傭兵のおっさん達に餌付けされてるので、今さら必要と言われても戻りません~

ぽんぽこ@3/28新作発売!!

ファンタジー

「ウチの子、可愛いうえに最強すぎるんだが――!?」

魔の森の隣、辺境伯家。 そこで八歳のメイド・マールは、食事も与えられず“要らない人間”として扱われていた。

――そしてある日ついに、毒と魔獣の禁忌領域《魔の森》へ捨てられてしまう。

「ここ……どこ?」

現れた魔獣に襲われかけたその瞬間。

救いに現れたのは――敵国の”イケオジ”傭兵隊だった。

「ほら、食え」

「……いいの?」

焚き火のそばで差し出された“温かいお粥”は、マールに初めての「安心」と「ごはん」を教えてくれた。

行き場を失った幼女は、強面のおじさん傭兵たちに餌付けされ、守られ、少しずつ笑えるようになる―― そんなシナリオだったはずなのに。

旅の途中、マールは無意識に結界を張り、猛毒の果実を「安全な食べ物」に変えてしまう。

「これもおいしいよ、おじさん!食べて食べて!」

「ウチの子は天才か!?」

ただ食べたいだけ。 だけどその力は、国境も常識もくつがえす。

これは、捨てられた欠食幼女が、敵国でお腹いっぱい幸せになりながら、秘められた力で世界を巻き込んでいく物語。

※若干の百合風味を含みます。

少し冷めた村人少年の冒険記

mizuno sei

ファンタジー

辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。

トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。

優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる