31 / 100

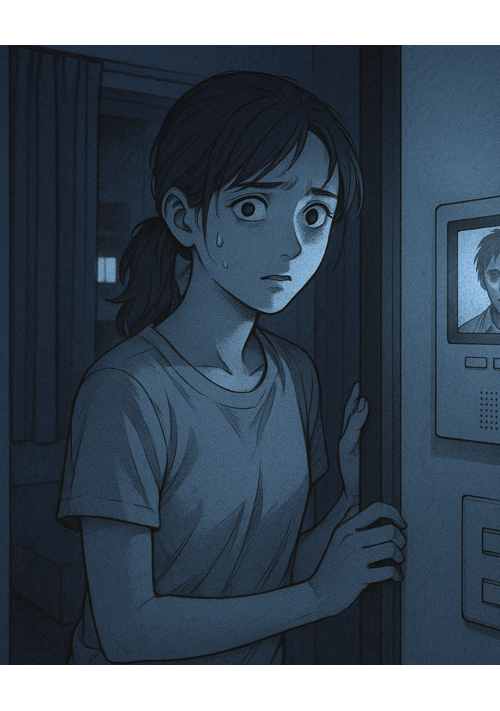

第31話「放課後の約束」怖さ:☆☆☆☆

しおりを挟む

放課後の校舎は、いつもより静寂に包まれていた。部活動も終わり、生徒たちの声も遠ざかった午後五時過ぎ。私は図書委員の仕事を終えて、重い鞄を肩にかけながら昇降口へ向かっていた。

廊下の向こうから、微かに音楽が聞こえてくる。誰かがまだ学校に残っているのだろうか。足音を忍ばせながら音の方向を辿ると、それは三階の放送室から流れているようだった。

「あれ? 今日は放送委員の活動日だったかな」

階段を上りながら首を傾げる。私は放送委員ではないが、友人の雨宮さんが所属しているため、活動日程はだいたい把握しているつもりだった。確か今日は特に予定がなかったはずだ。

三階に到達すると、音楽はより明瞭になった。古いクラシック音楽のような、どこか懐かしい旋律だった。放送室の前まで来ると、扉の下から薄っすらと光が漏れている。

やはり誰かいるようだ。雨宮さんかもしれない。軽くノックをしてみようと手を上げかけた時、音楽が止まった。

そして、スピーカーから声が響いた。

「神谷美月さん、神谷美月さん」

私の名前だった。

心臓が跳ね上がる。誰が私の名前を呼んでいるのだろう。雨宮さんだろうか。いや、声が違う。もっと低くて、どこか機械的な響きがある。

「神谷美月さん、至急放送室までお越しください」

校内放送のアナウンスのような口調だった。でも放課後に個人名を呼び出すなんて、普通はありえない。緊急事態でもない限り。

私は扉のノブに手をかけた。鍵はかかっていない。ゆっくりと扉を押し開けると、放送室の中は薄暗く、機材のランプだけが点滅していた。

誰もいない。

マイクスタンドの前に置かれた椅子は空っぽで、ミキサーのつまみがいくつか上がっているだけだった。でも確かに、ここから私の名前が呼ばれたはずだ。

「あの、すみません。どなたかいらっしゃいますか?」

返事はない。

部屋を見回すと、壁際に置かれたCDプレーヤーが動いていた。さっきの音楽はこれから流れていたのだろう。でも私の名前を呼んだのは誰だ?

マイクに近づいてみる。スイッチは入っている。誰かが使った後なのか、マイクは私の方を向いていた。

その時、再び声が響いた。

「美月ちゃん」

今度は私の愛称で呼ばれた。しかも今度の声は、マイクからではなく、部屋のどこからか聞こえてくる。

「誰ですか? どこにいるんですか?」

私は部屋の隅々を見回した。放送室は狭い。隠れる場所などほとんどない。

「もうすぐ会えるね」

声はスピーカーの向こうから聞こえてきた。校内放送のスピーカーからだ。

私は慌てて放送室を出ると、廊下の天井に設置されたスピーカーを見上げた。確かにそこから声が聞こえてくる。

「美月ちゃん、ずっと待ってたよ」

声の主は女性のようだった。年齢は判然としないが、どこか幼い響きがある。知っている声のような気もするが、思い出せない。

「あなたは誰ですか? なぜ私の名前を知っているんですか?」

スピーカーに向かって話しかけると、しばらく沈黙が続いた。静寂の中で、私の心臓の音だけが響いている。

「忘れちゃったの? 私のこと」

その声を聞いた瞬間、背筋が凍った。

確かに知っている声だった。でも、それは不可能だった。なぜなら、その声の主は三年前に事故で亡くなっているからだ。

「まさか……橘さん?」

私の幼馴染だった橘ちゃん。小学校時代からの親友で、中学に入ってからも一緒に放送委員をやっていた。明るくて人懐っこくて、いつも笑顔を絶やさない子だった。

でも三年前の夏、家族旅行中の交通事故で命を落とした。私は葬儀にも参列し、彼女の遺影に向かって「また一緒に放送しようね」と約束したのを覚えている。

「やっと思い出してくれた」

スピーカーから橘ちゃんの声が響く。間違いない。あの独特の優しい口調、語尾を少し上げる癖、全部橘ちゃんだった。

「でも……橘ちゃんは……」

「死んだでしょ? 知ってるよ。でも私、ここにいるもん」

声に変化はない。相変わらず明るくて屈託がない。まるで生きていた頃と同じだった。

「どうして……どうしてここに?」

「美月ちゃんに会いたかったから。ここなら会えると思って」

放送室。確かに私たちがよく一緒にいた場所だった。昼休みには二人でリクエスト放送をやったり、放課後には次の日の朝の放送の準備をしたり。

「でも放送室には誰もいなかった」

「私はここにいるよ。ちゃんと」

私は再び放送室に戻った。相変わらず無人だったが、今度はマイクの前に座ってみる。

「橘ちゃん、本当にあなたなの?」

マイクに向かって話しかけると、今度は室内のスピーカーから返事が聞こえた。

「本当だよ。疑うなら、美月ちゃんだけが知ってることを言ってあげる」

しばらく間があって、声が続いた。

「中学二年の文化祭の時、美月ちゃんは放送で告白しちゃったよね。三年の篠原くんに。でも篠原くんにはもう彼女がいたから、美月ちゃん泣いちゃった」

私は息を呑んだ。確かにそんなことがあった。文化祭の最終日、調子に乗って校内放送でラブレターを読み上げたのだ。当然のように玉砕し、しばらく学校に行くのが辛かった。

そのことを知っているのは橘ちゃんだけだった。

「橘ちゃん……本当に橘ちゃんなのね」

涙が頬を伝った。懐かしさと恐怖が入り交じった複雑な感情が胸を締めつける。

「会いたかったよ、美月ちゃん。ずっとずっと」

「私も……私も会いたかった」

本当だった。橘ちゃんが死んでから、私は放送委員を辞めてしまった。一人

廊下の向こうから、微かに音楽が聞こえてくる。誰かがまだ学校に残っているのだろうか。足音を忍ばせながら音の方向を辿ると、それは三階の放送室から流れているようだった。

「あれ? 今日は放送委員の活動日だったかな」

階段を上りながら首を傾げる。私は放送委員ではないが、友人の雨宮さんが所属しているため、活動日程はだいたい把握しているつもりだった。確か今日は特に予定がなかったはずだ。

三階に到達すると、音楽はより明瞭になった。古いクラシック音楽のような、どこか懐かしい旋律だった。放送室の前まで来ると、扉の下から薄っすらと光が漏れている。

やはり誰かいるようだ。雨宮さんかもしれない。軽くノックをしてみようと手を上げかけた時、音楽が止まった。

そして、スピーカーから声が響いた。

「神谷美月さん、神谷美月さん」

私の名前だった。

心臓が跳ね上がる。誰が私の名前を呼んでいるのだろう。雨宮さんだろうか。いや、声が違う。もっと低くて、どこか機械的な響きがある。

「神谷美月さん、至急放送室までお越しください」

校内放送のアナウンスのような口調だった。でも放課後に個人名を呼び出すなんて、普通はありえない。緊急事態でもない限り。

私は扉のノブに手をかけた。鍵はかかっていない。ゆっくりと扉を押し開けると、放送室の中は薄暗く、機材のランプだけが点滅していた。

誰もいない。

マイクスタンドの前に置かれた椅子は空っぽで、ミキサーのつまみがいくつか上がっているだけだった。でも確かに、ここから私の名前が呼ばれたはずだ。

「あの、すみません。どなたかいらっしゃいますか?」

返事はない。

部屋を見回すと、壁際に置かれたCDプレーヤーが動いていた。さっきの音楽はこれから流れていたのだろう。でも私の名前を呼んだのは誰だ?

マイクに近づいてみる。スイッチは入っている。誰かが使った後なのか、マイクは私の方を向いていた。

その時、再び声が響いた。

「美月ちゃん」

今度は私の愛称で呼ばれた。しかも今度の声は、マイクからではなく、部屋のどこからか聞こえてくる。

「誰ですか? どこにいるんですか?」

私は部屋の隅々を見回した。放送室は狭い。隠れる場所などほとんどない。

「もうすぐ会えるね」

声はスピーカーの向こうから聞こえてきた。校内放送のスピーカーからだ。

私は慌てて放送室を出ると、廊下の天井に設置されたスピーカーを見上げた。確かにそこから声が聞こえてくる。

「美月ちゃん、ずっと待ってたよ」

声の主は女性のようだった。年齢は判然としないが、どこか幼い響きがある。知っている声のような気もするが、思い出せない。

「あなたは誰ですか? なぜ私の名前を知っているんですか?」

スピーカーに向かって話しかけると、しばらく沈黙が続いた。静寂の中で、私の心臓の音だけが響いている。

「忘れちゃったの? 私のこと」

その声を聞いた瞬間、背筋が凍った。

確かに知っている声だった。でも、それは不可能だった。なぜなら、その声の主は三年前に事故で亡くなっているからだ。

「まさか……橘さん?」

私の幼馴染だった橘ちゃん。小学校時代からの親友で、中学に入ってからも一緒に放送委員をやっていた。明るくて人懐っこくて、いつも笑顔を絶やさない子だった。

でも三年前の夏、家族旅行中の交通事故で命を落とした。私は葬儀にも参列し、彼女の遺影に向かって「また一緒に放送しようね」と約束したのを覚えている。

「やっと思い出してくれた」

スピーカーから橘ちゃんの声が響く。間違いない。あの独特の優しい口調、語尾を少し上げる癖、全部橘ちゃんだった。

「でも……橘ちゃんは……」

「死んだでしょ? 知ってるよ。でも私、ここにいるもん」

声に変化はない。相変わらず明るくて屈託がない。まるで生きていた頃と同じだった。

「どうして……どうしてここに?」

「美月ちゃんに会いたかったから。ここなら会えると思って」

放送室。確かに私たちがよく一緒にいた場所だった。昼休みには二人でリクエスト放送をやったり、放課後には次の日の朝の放送の準備をしたり。

「でも放送室には誰もいなかった」

「私はここにいるよ。ちゃんと」

私は再び放送室に戻った。相変わらず無人だったが、今度はマイクの前に座ってみる。

「橘ちゃん、本当にあなたなの?」

マイクに向かって話しかけると、今度は室内のスピーカーから返事が聞こえた。

「本当だよ。疑うなら、美月ちゃんだけが知ってることを言ってあげる」

しばらく間があって、声が続いた。

「中学二年の文化祭の時、美月ちゃんは放送で告白しちゃったよね。三年の篠原くんに。でも篠原くんにはもう彼女がいたから、美月ちゃん泣いちゃった」

私は息を呑んだ。確かにそんなことがあった。文化祭の最終日、調子に乗って校内放送でラブレターを読み上げたのだ。当然のように玉砕し、しばらく学校に行くのが辛かった。

そのことを知っているのは橘ちゃんだけだった。

「橘ちゃん……本当に橘ちゃんなのね」

涙が頬を伝った。懐かしさと恐怖が入り交じった複雑な感情が胸を締めつける。

「会いたかったよ、美月ちゃん。ずっとずっと」

「私も……私も会いたかった」

本当だった。橘ちゃんが死んでから、私は放送委員を辞めてしまった。一人

0

あなたにおすすめの小説

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

意味がわかると怖い話

邪神 白猫

ホラー

【意味がわかると怖い話】解説付き

基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。

※完結としますが、追加次第随時更新※

YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)

お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕

https://youtube.com/@yuachanRio

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる