91 / 106

第六十二話 旗竿地

しおりを挟む

わたしはこの町が嫌いだった。

何もない町。

その何もなさからくる、怠惰と諦念、そして腐敗。そうした目に見えないものが住む人々に絡みつき、心の奥底からじくじくと汚染している…幼い頃の私は言葉にできないだけで、そんな雰囲気をどことなく感じ取っていたのだろう。

そんな子供だったから、引っ越して早々私は孤立していた。

クラスメイト達はこぞって私を避けるか、或いはうっぷん晴らしにいたぶる。先生をはじめとした大人たちはそれを見て見ぬふりしてやり過ごす。

気が付けば私は逃げ足がはやくなり、そして一人でいることに慣れていった。

そのまま延々と繰り返すだけと思っていた日常を崩したのは、ほんのちょっとした偶然と幸運だった。

その日も、クラスで一番体格の大きい子供とその取り巻きに追いかけまわされていた。クラスで最も小柄だった私はそれでも体躯の小ささを生かし、縦横に街中を逃げていく。

しかし、相手もバカではない。やがて何度も繰り返すうち私の行動パターンは見抜かれ、追い詰められつつあるときだった。

(あれ? こんなとこに道なんてあったっけ)

たまたま見つけた小道を入った私は驚いた。

私一人ですらやっと通り抜けられる程度の狭い道の先には、小さな敷地があった。後に知ったが、俗にいう、旗竿地という奴である。

数メートルの道を抜けた正面、旗竿地の奥には一台の塗装が剥げかけた古いキャンピングカーが置いてあった。

驚いたことに、この小さな地には色とりどりの花が咲き、小鳥たちが集っていた。

「うわ」

思わず声をあげてしまうと、小鳥たちがざっと飛び立ってしまう。

みれば花々も、規則正しく花の種類ごとに並んでいて並々ならぬ人の手が入っているのが見て取れる。

他にもどうしたことか、ここにいるときだけは他の場所で感じるような嫌な雰囲気を一切感じなかった。

大人だったなら気のせいだと感じたかもしれない、が敏感な子供にとっては語彙が少ないせいで言語化できなかっただけで、確かな違和感は頑としてそこにあった。

ここは、誰かが丹精込めて管理している土地なのだ。私はそこを文字通り、土足で踏み荒らしてしまったわけだ。

自分がまるで聖域を犯してしまったような罪悪感が沸き上がる。

どう償えば良いかと視線を巡らせた私の目には、キャンピングカーの右手に小さな祠が鎮座しているのが留まった。ふらふらとそちらに近づく。

祠には、黒っぽい、自分の腹程の高さの地蔵尊が置かれている。

そこに向かい、私は屈むと自然両手を合わせた。

「おいっ!」

と、大きな怒鳴り声が掛けられ私は飛びあがった。

「ここまで来ようとは!」

「ご、ごめんなさい!!」

無断で勝手に人の敷地に入ったことを咎められたと思った私は、とるものもとりあえず慌てて逃げ出した。

「あれ?」

そのまま家に駆け戻った私だったが、家に入る段になってはじめて鍵を無くしたことに気づいた。学校を出る前に持っていたことは確認している、後は逃げ回ったときか旗竿地で落としたか。一人っ子で父もおらず、母が仕事から帰るにはまだだいぶ時間が掛かる。

また怒られるかも、と不安に思い悄然としながらも私はやむなく旗竿地に戻った。

「おい、お前。さっき勝手にうちの敷地に入ってきたやつだな」

旗竿地では、祠の前で先ほどのおじさんが腕組みしたまま仁王立ちしていた。

「あ、あの、勝手に入ってごめんなさい」

謝罪すると、おじさんはふんと鼻を鳴らした。

「よくよく考えればここに入れた時点で……まあいい。それよりも坊主、これ、お前のか」

そう言って投げてよこしたのは、私の家の鍵だった。

「は、はい、ありがとうございます!」

「…ちゃんと返したぞ」

そう言うと、安堵した私をその場に残しキャンピングカーへと戻ろうとするおじさんだったが、ふと足を止めて振り返った。

「…ああ、そうだ。もし、今後もここに来たいなら勝手にすると良い。誰にも秘密にできると約束するならな」

「っ…はい!」

「…ふん」

おじさんは表情を変えることなく鼻を鳴らすと、今度こそキャンピングカーへ引っ込んでしまった。

彼の言葉は、私にとってなんとも嬉しい一言だった。

この場所自体を気に入ったこともあるが、何よりこの年頃の男の子にとって誰かと共通の秘密を持つということ自体が嬉しかったのだ。ましてや、友達がいなかった身ではなおのこと。

それ以来、私は事あるごとにこの旗竿地に遊びに来ることにした。

元より、自分を虐めるクラスメイトたちに教えるはずもない。学校が終わり次第私は一人でやってきては、本を読んだり、ぼんやりと小鳥や花を眺めたりする。しばらくすると小鳥たちも私に慣れたのか、近寄りこそしないものの逃げなくなった。

また、それにあわせたかのようにおじさんも不愛想ながらも麦茶を御馳走してくれたり、宿題をみてくれるようになった。お互い余計なことは言わず、踏み込んでも来ない。何か粗相をしたときは遠慮なく怒鳴られたが、彼の言っていることは筋が正しいと幼心にも思ったし、最後にはそっと頭を撫でてくれるのが私にとって無性に心地よかった。

今となっては想像に過ぎないが、存在しない父を彼に感じていたのかもしれない。

日が経つにつれ旗竿地への依存が深まっていった私だったが、やがて一年が経とうかというころ。

「あっ」

いつもの日課として雑巾で拭いていたお地蔵さんが、バキっと嫌な音を立てて肩のあたりから砕けた。

落ち着いてみれば、幾らなんでも子供の力で石造りの地蔵が砕けるはずもない。それでも、自分が神聖な存在を破壊したという事実に私は泣きながらおじさんを呼んだ。

「む……そう、か」

おじさんは私が指差す先にある壊れた地蔵を見て顔をしかめた。それでも私を責めることなく、サンダルをつっかけると砕けた地蔵の元にかがみこむとなにがしかを拾い上げた。

「坊主、これを受け取れ」

「え…?」

おじさんが大切そうに手に包んでいたのは、真っ黒な石の塊。丸い部分の一か所がにょっきりしっぽのように飛び出た――後で分かったことだが、勾玉だった。

「これは? そ、それにお地蔵さんが!」

「ああ、それについてはもうええ。オマモリさまも限界じゃった、そんだけのこと。それより、それは今後絶対無くすなよ」

「え? え、う、うん…オマモリさま?」

「おうよ。…オマモリさまがこの地に追いやられて数十年、いつかは取り戻すことを夢見てきたが…それも詮無きことよな」

「おじ…さん?」

おじさんはそっと私の頭を撫でた。

そのときのおじさんの手は、いつもに増して温かったのを覚えている。

「さあて、明日からはもうここに来てはならん」

「えっ、なんでっ?!」

「なんでもかんでもじゃ。さ、帰れ帰れ」

そう言うと、突き飛ばすようにして旗竿地から追い出されてしまった。

突然のおじさんの豹変は、自分がお地蔵さんを壊したせいだ。そう思った私は盛大に泣きくれながら帰路についた。

夜っぴて泣き、気づけば朝になっていた私はやはり昨日のことが信じられなかった。

学校の授業が終わったら立ちふさがるいじめっ子を体当たりで突き飛ばす。はじめての反抗にいじめっ子たちは驚いたような表情を浮かべていたが、私はそんなものを気にも留めずダッシュで旗竿地に向かった。今度こそ、今度こそ謝って許してもらおう。そう思って旗竿地に飛び込んだ私は…

「…え? おじ、さん…?」

音が、無い。

荒らされた花々、引きちぎられた小鳥たち、あちこちに塗装がはがされ凹みの跡が伺えるキャンピングカー。そして…喉元からいつものシャツを赤く染め上げて倒れたおじさん。

小さな小さな旗竿地は、赤一色で染まっている。動くものは無かった。

「お、おじさん……」

ふらふらと私は歩みを進めていく。足に、力が入らない。

こんなの、なんかの間違いだ。そう思い込もうとしながら。

お地蔵さんの残骸の傍までたどり着く。

残骸を守るように倒れているおじさんの、いつもと同じ無表情な、しかしいつもと違う虚ろな瞳に自身の姿を映し込んだとき、彼は死んでいるという事実がようやく私の脳裏に染み込む。そこで私は意識は手放した。

嗅ぎ慣れない洗い立てのシーツの匂いで意識を取り戻したのは、翌日だった。

「あら。目が覚めたのね。手間掛けさせないで頂戴よ、ただでさえ生活が大変なのに…」

母親が、いつものようにぶつぶつと文句を言う。

どことなく残念な響きを含む彼女の言葉を拾い集めた限りでは、どうやらわたしは道路のど真ん中で昏倒しているのを発見されたようだ。

「あ、あの……」

おじさんはどうなったのか、そう続けるより先に母親はさっとこちらをねめつける。その温度を失った視線に、わたしはようやく悟った。

これは、警告なのだ。

これ以上、踏み込むな、という。

この町には、何か良からぬ存在がいる。

そして、おじさんはその存在に気づかれた。だから…

ああ、すべてはわたしのせいなのだ。あの土地を見つけてしまったから。通ってしまったから。

だから、見つかった。

その事実が深く傷つける…が、わたしはかろうじて作り笑顔を浮かべ「いや、何でもないよ」と流すことに成功した。

ここで気取られるのは、おじさん、そしてオマモリ様の気遣いを無為にすることとなる。

ほどなくわたしは父方のおじに引き取られ、この町を出た。母とはそれっきりだがどうでもいい。

あれから十数年、因縁を晴らすために再びこの町へ戻ってきた。

わたしはこの町が嫌いだ。だが、もっとも大切な思い出の記憶もこの町にある。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ1ニチ19ジ

何もない町。

その何もなさからくる、怠惰と諦念、そして腐敗。そうした目に見えないものが住む人々に絡みつき、心の奥底からじくじくと汚染している…幼い頃の私は言葉にできないだけで、そんな雰囲気をどことなく感じ取っていたのだろう。

そんな子供だったから、引っ越して早々私は孤立していた。

クラスメイト達はこぞって私を避けるか、或いはうっぷん晴らしにいたぶる。先生をはじめとした大人たちはそれを見て見ぬふりしてやり過ごす。

気が付けば私は逃げ足がはやくなり、そして一人でいることに慣れていった。

そのまま延々と繰り返すだけと思っていた日常を崩したのは、ほんのちょっとした偶然と幸運だった。

その日も、クラスで一番体格の大きい子供とその取り巻きに追いかけまわされていた。クラスで最も小柄だった私はそれでも体躯の小ささを生かし、縦横に街中を逃げていく。

しかし、相手もバカではない。やがて何度も繰り返すうち私の行動パターンは見抜かれ、追い詰められつつあるときだった。

(あれ? こんなとこに道なんてあったっけ)

たまたま見つけた小道を入った私は驚いた。

私一人ですらやっと通り抜けられる程度の狭い道の先には、小さな敷地があった。後に知ったが、俗にいう、旗竿地という奴である。

数メートルの道を抜けた正面、旗竿地の奥には一台の塗装が剥げかけた古いキャンピングカーが置いてあった。

驚いたことに、この小さな地には色とりどりの花が咲き、小鳥たちが集っていた。

「うわ」

思わず声をあげてしまうと、小鳥たちがざっと飛び立ってしまう。

みれば花々も、規則正しく花の種類ごとに並んでいて並々ならぬ人の手が入っているのが見て取れる。

他にもどうしたことか、ここにいるときだけは他の場所で感じるような嫌な雰囲気を一切感じなかった。

大人だったなら気のせいだと感じたかもしれない、が敏感な子供にとっては語彙が少ないせいで言語化できなかっただけで、確かな違和感は頑としてそこにあった。

ここは、誰かが丹精込めて管理している土地なのだ。私はそこを文字通り、土足で踏み荒らしてしまったわけだ。

自分がまるで聖域を犯してしまったような罪悪感が沸き上がる。

どう償えば良いかと視線を巡らせた私の目には、キャンピングカーの右手に小さな祠が鎮座しているのが留まった。ふらふらとそちらに近づく。

祠には、黒っぽい、自分の腹程の高さの地蔵尊が置かれている。

そこに向かい、私は屈むと自然両手を合わせた。

「おいっ!」

と、大きな怒鳴り声が掛けられ私は飛びあがった。

「ここまで来ようとは!」

「ご、ごめんなさい!!」

無断で勝手に人の敷地に入ったことを咎められたと思った私は、とるものもとりあえず慌てて逃げ出した。

「あれ?」

そのまま家に駆け戻った私だったが、家に入る段になってはじめて鍵を無くしたことに気づいた。学校を出る前に持っていたことは確認している、後は逃げ回ったときか旗竿地で落としたか。一人っ子で父もおらず、母が仕事から帰るにはまだだいぶ時間が掛かる。

また怒られるかも、と不安に思い悄然としながらも私はやむなく旗竿地に戻った。

「おい、お前。さっき勝手にうちの敷地に入ってきたやつだな」

旗竿地では、祠の前で先ほどのおじさんが腕組みしたまま仁王立ちしていた。

「あ、あの、勝手に入ってごめんなさい」

謝罪すると、おじさんはふんと鼻を鳴らした。

「よくよく考えればここに入れた時点で……まあいい。それよりも坊主、これ、お前のか」

そう言って投げてよこしたのは、私の家の鍵だった。

「は、はい、ありがとうございます!」

「…ちゃんと返したぞ」

そう言うと、安堵した私をその場に残しキャンピングカーへと戻ろうとするおじさんだったが、ふと足を止めて振り返った。

「…ああ、そうだ。もし、今後もここに来たいなら勝手にすると良い。誰にも秘密にできると約束するならな」

「っ…はい!」

「…ふん」

おじさんは表情を変えることなく鼻を鳴らすと、今度こそキャンピングカーへ引っ込んでしまった。

彼の言葉は、私にとってなんとも嬉しい一言だった。

この場所自体を気に入ったこともあるが、何よりこの年頃の男の子にとって誰かと共通の秘密を持つということ自体が嬉しかったのだ。ましてや、友達がいなかった身ではなおのこと。

それ以来、私は事あるごとにこの旗竿地に遊びに来ることにした。

元より、自分を虐めるクラスメイトたちに教えるはずもない。学校が終わり次第私は一人でやってきては、本を読んだり、ぼんやりと小鳥や花を眺めたりする。しばらくすると小鳥たちも私に慣れたのか、近寄りこそしないものの逃げなくなった。

また、それにあわせたかのようにおじさんも不愛想ながらも麦茶を御馳走してくれたり、宿題をみてくれるようになった。お互い余計なことは言わず、踏み込んでも来ない。何か粗相をしたときは遠慮なく怒鳴られたが、彼の言っていることは筋が正しいと幼心にも思ったし、最後にはそっと頭を撫でてくれるのが私にとって無性に心地よかった。

今となっては想像に過ぎないが、存在しない父を彼に感じていたのかもしれない。

日が経つにつれ旗竿地への依存が深まっていった私だったが、やがて一年が経とうかというころ。

「あっ」

いつもの日課として雑巾で拭いていたお地蔵さんが、バキっと嫌な音を立てて肩のあたりから砕けた。

落ち着いてみれば、幾らなんでも子供の力で石造りの地蔵が砕けるはずもない。それでも、自分が神聖な存在を破壊したという事実に私は泣きながらおじさんを呼んだ。

「む……そう、か」

おじさんは私が指差す先にある壊れた地蔵を見て顔をしかめた。それでも私を責めることなく、サンダルをつっかけると砕けた地蔵の元にかがみこむとなにがしかを拾い上げた。

「坊主、これを受け取れ」

「え…?」

おじさんが大切そうに手に包んでいたのは、真っ黒な石の塊。丸い部分の一か所がにょっきりしっぽのように飛び出た――後で分かったことだが、勾玉だった。

「これは? そ、それにお地蔵さんが!」

「ああ、それについてはもうええ。オマモリさまも限界じゃった、そんだけのこと。それより、それは今後絶対無くすなよ」

「え? え、う、うん…オマモリさま?」

「おうよ。…オマモリさまがこの地に追いやられて数十年、いつかは取り戻すことを夢見てきたが…それも詮無きことよな」

「おじ…さん?」

おじさんはそっと私の頭を撫でた。

そのときのおじさんの手は、いつもに増して温かったのを覚えている。

「さあて、明日からはもうここに来てはならん」

「えっ、なんでっ?!」

「なんでもかんでもじゃ。さ、帰れ帰れ」

そう言うと、突き飛ばすようにして旗竿地から追い出されてしまった。

突然のおじさんの豹変は、自分がお地蔵さんを壊したせいだ。そう思った私は盛大に泣きくれながら帰路についた。

夜っぴて泣き、気づけば朝になっていた私はやはり昨日のことが信じられなかった。

学校の授業が終わったら立ちふさがるいじめっ子を体当たりで突き飛ばす。はじめての反抗にいじめっ子たちは驚いたような表情を浮かべていたが、私はそんなものを気にも留めずダッシュで旗竿地に向かった。今度こそ、今度こそ謝って許してもらおう。そう思って旗竿地に飛び込んだ私は…

「…え? おじ、さん…?」

音が、無い。

荒らされた花々、引きちぎられた小鳥たち、あちこちに塗装がはがされ凹みの跡が伺えるキャンピングカー。そして…喉元からいつものシャツを赤く染め上げて倒れたおじさん。

小さな小さな旗竿地は、赤一色で染まっている。動くものは無かった。

「お、おじさん……」

ふらふらと私は歩みを進めていく。足に、力が入らない。

こんなの、なんかの間違いだ。そう思い込もうとしながら。

お地蔵さんの残骸の傍までたどり着く。

残骸を守るように倒れているおじさんの、いつもと同じ無表情な、しかしいつもと違う虚ろな瞳に自身の姿を映し込んだとき、彼は死んでいるという事実がようやく私の脳裏に染み込む。そこで私は意識は手放した。

嗅ぎ慣れない洗い立てのシーツの匂いで意識を取り戻したのは、翌日だった。

「あら。目が覚めたのね。手間掛けさせないで頂戴よ、ただでさえ生活が大変なのに…」

母親が、いつものようにぶつぶつと文句を言う。

どことなく残念な響きを含む彼女の言葉を拾い集めた限りでは、どうやらわたしは道路のど真ん中で昏倒しているのを発見されたようだ。

「あ、あの……」

おじさんはどうなったのか、そう続けるより先に母親はさっとこちらをねめつける。その温度を失った視線に、わたしはようやく悟った。

これは、警告なのだ。

これ以上、踏み込むな、という。

この町には、何か良からぬ存在がいる。

そして、おじさんはその存在に気づかれた。だから…

ああ、すべてはわたしのせいなのだ。あの土地を見つけてしまったから。通ってしまったから。

だから、見つかった。

その事実が深く傷つける…が、わたしはかろうじて作り笑顔を浮かべ「いや、何でもないよ」と流すことに成功した。

ここで気取られるのは、おじさん、そしてオマモリ様の気遣いを無為にすることとなる。

ほどなくわたしは父方のおじに引き取られ、この町を出た。母とはそれっきりだがどうでもいい。

あれから十数年、因縁を晴らすために再びこの町へ戻ってきた。

わたしはこの町が嫌いだ。だが、もっとも大切な思い出の記憶もこの町にある。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ1ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

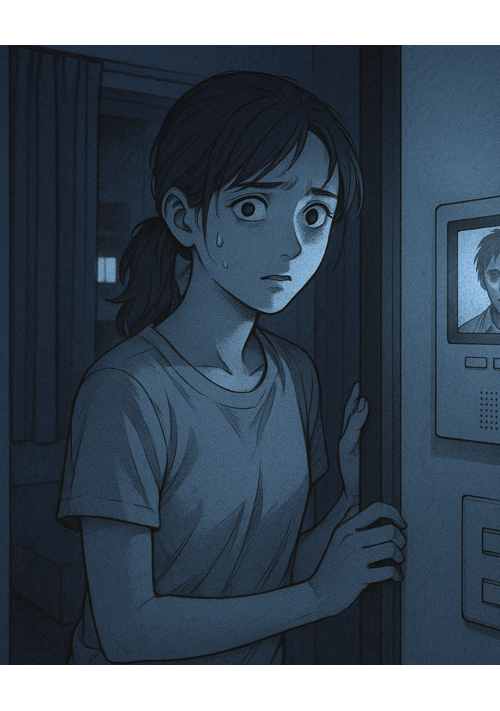

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる