4 / 24

第3話 欲しいもの

しおりを挟む翌朝食堂に行くと、リゼルが座っていた。こんなことは初めてだ。しかも、私の席の目の前にいる。

細められた紫の目で私をじっと見据えたリゼルは、座れと言っているようだった。面と向かって言いたい不満でもあるのだろうかと、恐る恐る対面の席へと座る。

黙ったまま、運ばれてきた食事を食べ始める。私もそれに倣ったが、何を言われるのか気が気でなく味なんてしない。

「……俺がやったこと、わかっているんだろう?」

何のことかと思ったが、恐らくあの嫌がらせの数々だ。どう反応するのが正解かわからず、「ええ」と小さく頷いた。

「なぜ怒らない。咎めない。そんなことをする手間も掛けたくないほど、お前はまた俺を無視するのか」

「違うわ。あなたが私を憎んでいることはわかっています。だから、それで気が済むのならやりたいだけやりなさい」

「嘘だな。俺に構うのが面倒になったんだろう」

「それは違うわ。今まであなたに無関心だったのに、突然寄り添おうとして虫が良すぎると思ったのよ。だから、求めらるまではあなたを見守ろうと決めたの」

ふん、と納得していない様子のリゼルだったが、フォークを置き何かを考え始めた。それからまた目を細めてじっと私を見据えると

「俺が求めれば、お前はなんでもするのか?」

予想外の言葉だった。私に頼みごとなんて。無理難題でもなんでも叶えさせてほしい。

「ええ、なんでもするわ。なんでも言ってちょうだい」

「……アステリが食べたい」

アステリ。一部地域でのみ収穫される果物だ。木に成るリンゴのようなものだと聞いているが、私も結婚式でしか食べたことがない。それほど希少価値があるものだ。

お金を出して買えるものならばいいが、確かアステリは1年の中でも限られた時期にしか取れないと聞く。手に入るかどうか。

「できないのか?」

「いいえ、必ず食べさせてあげるわ。待っていて」

ダメだという選択肢などなかった。せっかくリゼルが私に歩み寄ろうとしてくれているのだから。

リゼルは一瞬また目を細めると、ニッコリと口元で笑った。

「アステリのパイが食べたい。作ってくれる?」

「私が作ったのでいいの?」

「お前が作ったのが食べたい。出来立てのやつ」

私の手作りをご所望! 母親としてこんなに嬉しいことはない。

「わかったわ。必ずおいしいアステリのパイを作るわね」

「約束だよ」

リゼルが薄く微笑みを浮かべる。その笑顔だけで、私はなんだってできる。

初めて和やかな食事を済ますと、メアリーが部屋へとやって来た。

「お聞きしましたが、アステリをお求めになるのですか?」

「ええ、今の時期でも買える市場はあるかしら。どんなに遠くでも構わないわ」

「それは、難しいかと……」

メアリーが顔を曇らせる。無理難題なのは百も承知だ。それがリゼルの求める愛情であるならば、叶えてあげたい。今まで私はあの子に何もしてあげなかったのだから。

すぐに厨房に行きコックにも相談したが、やはり今アステリは流通していないという。だからといって、簡単に諦めるわけにはいかない。

「お、奥様、どちらへ?」

なるべく華美でないワンピースに着替えていると、メアリーが慌てた。

「市場に行ってくるわ。アステリが売っていないとしても、どこかで売っている情報が得られるかもしれない。こういうことは、自分の足で調べなきゃ」

「お一人でですか? どなたかお付きのものを……」

「危ないことはしないから大丈夫よ。メアリーはリゼルをお願い」

「……わかりました。行ってらっしゃいませ」

不安げなメアリーを置いて、市場へと出掛けた。自ら市場に行くなど初めてだった。

没落貴族だったころ、私は頑として買い出しに行かなかった。自分は貴族。なぜ自ら買い物をしなければいけないのか、と無駄に高いプライドがあった。我ながら、なぜそこまで貴族に拘っていたのかとアホらしくなる。

普通の主婦として市場に向かい、八百屋や果物屋、菓子屋を片っ端から訪ね歩く。

「すみません、アステリはございませんか?」

「アステリ? 今の時期にあるわけねえだろ」

「息子がどうしても食べたいと言っていまして、どこかで手に入る場所はありませんか?」

「無理無理。どこ行ってもないね」

一事が万事この調子だった。代わりにと似たフルーツをススメられることもあったが、それではダメなのだ。アステリでないと絶対にリゼルは納得しない。

足を延ばし、何日も掛けて方々の街や村で聞いてまわった。馬車を使う距離にまで向かったが、有力な情報は掴めなかった。

が、ある一軒の菓子屋でそれを見つけた。

「これ!」

声を上げた私に、出てきたのはふくよかな女将さんだった。

「アステリのジャムよ。うちはアステリ農家から直接仕入れてるからね。味は保証するよ」

「あの、アステリを買える場所はありませんか? ジャムではなく……」

「アステリの実ってこと? 今の時期は無理よ。これだって前シーズンの残りをジャムにして保存していたのだから」

「そうです、よね」

ジャムでも納得してくれるだろうか。でももし「お前にとって俺はこの程度だったんだな」とか言われたら……原作のリゼルなら言いかねない。

ジャムを食い入るように見つめる私に何かを思ったのか、女将さんが「それなら」と話してくれた。

「うちが仕入れてるアステリ農家に行ってみる? たまに出荷できなかった小さい実を自分ち用に取っておくことがあるって聞いたよ」

「本当ですか! ぜひ教えてください!」

ジャムを買わせてもらい、農家の場所を聞いた。そこは屋敷から馬車で往復3日は掛かる場所だった。行くしかない。

「明日から3日間出掛けるけれど、メアリーたちのことをよく聞いていてね」

早速旅路の準備をしながらリゼルに告げると、ふうんと口の端を吊り上げた。

「ずいぶん嬉しそうだな」

「ええ、楽しみに待っていてね」

馬車に揺られて1日半、ようやくアステリ農家のある村に辿り着いた。

ここでは多くのアステリの木が栽培され、その時期になると輝くような実が成るという。アステリは輝きを放つ、特別な実なのだ。

作業をしていた農家の男性を見つけ、声を掛けた。

「お忙しいところ失礼いたします。アステリの実を売っていただくことはできませんか?」

「アステリ? 今の時期に来られても売れるもんはないねぇ」

ばっさりだった。でも、はいそうですかと諦めるわけにはいかない。

「どんなに小さな実でもいいんです。出荷できないようなものでもありませんか」

「そう言われてもなぁ」

男性は困ったように首から下げたタオルで顔を拭いた。でも私が余りに必死の形相だったからか、おーいと畑にいた人たちを呼んだ。

「アステリ余ってねえか?」

「今の時期に? ないない」

「どんなんでもいいんだってよ」

「ちょーっと時期が遅かったねぇ」

農夫や奥さん方がガヤガヤとやってきて話してくれたが、やはりないものはないらしい。ここまで来たのに……と肩を落とす私に、1人の女性が近づいてきた。

「あんた、そんなにアステリが必要なの? あと数ヶ月すれば実ると思うけど、待てない?」

「息子がどうしても今食べたがっていて……」

私の深刻な様子に、女性は「よし」と胸を叩いた。

「ついてきな。ちょっと聞いてきてあげるから」

「は、はいっ!」

女性はエルナさんと言った。エルナさんは村の家を一軒一軒訪ね、アステリが余っていないか聞いてまわってくれた。皆、突然現れた自分などに同情的になってくれる。

しかし村中を訪ね歩いたが、アステリは見つからない。エルナさんは何か手はないかと考え込んでしまった。彼女も仕事があるだろうに、これ以上連れまわすわけにはいかない。

「エルナさん、ありがとうございました。後は自分で探してみます」

「探すったって、どうするんだい?」

「それは……」

村の人であるエレナさんが頭を悩ませているくらいだ。よそ者の私がどうにかできるとは思えない。それでも……

「あんた、どこぞの貴族さんだろ?」

「え……」

「隠してるつもりなんだろうけど、見ればわかるよ。その服、上質な布を使ってることくらいはね。肌も全然焼けてないし、貴族の奥様なんだろう? それが息子のためにお供も連れずこんな田舎までやって来て、走りまわって」

足元を見ると、舗装されていない地面を歩き回って靴は泥だらけ、ワンピースの裾にも泥が飛び散っていた。

「よっぽど大切な息子なんだね」

「はい、私の大事な一人息子です」

はっきりとそう言うと、エルナさんは大きく頷いた。

「わかるよ。うちにも息子が3人いてバカ息子で手を焼かされたけど、でもやっぱり可愛くてね。母ちゃん母ちゃんって言われると、疲れも吹っ飛んじゃう」

息子を立派に育て上げたエルナさんが逞しく見えた。私も、いつかはリゼルに母と呼んでもらえるだろうか。

「エルナおばさーん!」

どこからか、数人の子どもたちが駆けてきた。

「おばさん、アステリ探してんの?」

「ああ、このご婦人がね」

「あっちのばあちゃんちにアステリあるよ」

「本当!?」

私が言うと、男の子が遠くを指差した。

「うん、ついてきて」

子供たちの後をついていくと、小さな家に着いた。

「ばあちゃーん、この人がアステリ欲しいって」

腰の曲がった小さなお婆さんが家から出てきた。私はお婆さんに向かって一礼する。

「どうしてもアステリの実を売っていただきたいんです」

「売るようなもんじゃないよ」

そう言って、お婆さんは家の中に入ってしまった。でもすぐに、ゆっくりとした足取りで外へやって来る。その小さな両手に瓶が握られていた。

「前の時期に取れた実を砂糖漬けにしてあったやつだけどね」

お婆さんは私の手にそっと瓶を渡してくれた。

「いいのですか!?」

私が慌てて革袋からお代を渡そうとすると、お婆さんは顔の前で手を振った。

「売りもんじゃないからいらないよ。あたしのおやつにするようなもんだから」

「でも、こんな貴重なもの……」

お婆さんは庭を見渡した。地面が少し耕されているスペースがあるが、何もない。

「あたしも昔はお爺さんとアステリを作っていたけど、もう畑仕事はできなくてねぇ。でもアステリはこの村で代々みんなで丹精込めて育ててきた大事な実さ。小さいけど味には違いないよ。おいしく味わってくんな」

「お婆さま……ありがとうございます。大切にいただきます」

深々と頭を下げると、「よかったよかった」と大勢の声がした。顔を上げると、村の人たちが集まっていた。

「婆さん物持ちいいなー」

「あのアステリはうちの畑で作ったもんだな」

「いや、うちのだろ」

「どこのだっていいじゃないのさ。うちの村で取れたことには変わりないんだから」

エルナさんの言葉に、みんなそうだそうだと笑った。

「皆さん、本当にありがとうございました。さっそく帰って息子に食べさせます」

「頑張んな」

エルナさんに背中を叩かれ、私の背筋がしゃんと伸びた。

337

あなたにおすすめの小説

追放令嬢、辺境王国で無双して王宮を揺るがす

yukataka

ファンタジー

王国随一の名門ハーランド公爵家の令嬢エリシアは、第一王子の婚約者でありながら、王宮の陰謀により突然追放される。濡れ衣を着せられ、全てを奪われた彼女は極寒の辺境国家ノルディアへと流される。しかしエリシアには秘密があった――前世の記憶と現代日本の経営知識を持つ転生者だったのだ。荒廃した辺境で、彼女は持ち前の戦略眼と人心掌握術で奇跡の復興を成し遂げる。やがて彼女の手腕は王国全土を震撼させ、自らを追放した者たちに復讐の刃を向ける。だが辺境王ルシアンとの運命的な出会いが、彼女の心に新たな感情を芽生えさせていく。これは、理不尽に奪われた女性が、知略と情熱で世界を変える物語――。

婚約破棄され森に捨てられました。探さないで下さい。

拓海のり

ファンタジー

属性魔法が使えず、役に立たない『自然魔法』だとバカにされていたステラは、婚約者の王太子から婚約破棄された。そして身に覚えのない罪で断罪され、修道院に行く途中で襲われる。他サイトにも投稿しています。

無能だと思われていた日陰少女は、魔法学校のS級パーティの参謀になって可愛がられる

あきゅう

ファンタジー

魔法がほとんど使えないものの、魔物を狩ることが好きでたまらないモネは、魔物ハンターの資格が取れる魔法学校に入学する。

魔法が得意ではなく、さらに人見知りなせいで友達はできないし、クラスでもなんだか浮いているモネ。

しかし、ある日、魔物に襲われていた先輩を助けたことがきっかけで、モネの隠れた才能が周りの学生や先生たちに知られていくことになる。

小説家になろう、カクヨム、エブリスタにも投稿してます。

【完結】婚約者と仕事を失いましたが、すべて隣国でバージョンアップするようです。

鋼雅 暁

ファンタジー

聖女として働いていたアリサ。ある日突然、王子から婚約破棄を告げられる。

さらに、偽聖女と決めつけられる始末。

しかし、これ幸いと王都を出たアリサは辺境の地でのんびり暮らすことに。しかしアリサは自覚のない「魔力の塊」であったらしく、それに気付かずアリサを放り出した王国は傾き、アリサの魔力に気付いた隣国は皇太子を派遣し……捨てる国あれば拾う国あり!?

他サイトにも重複掲載中です。

奪われ系令嬢になるのはごめんなので逃げて幸せになるぞ!

よもぎ

ファンタジー

とある伯爵家の令嬢アリサは転生者である。薄々察していたヤバい未来が現実になる前に逃げおおせ、好き勝手生きる決意をキメていた彼女は家を追放されても想定通りという顔で旅立つのだった。

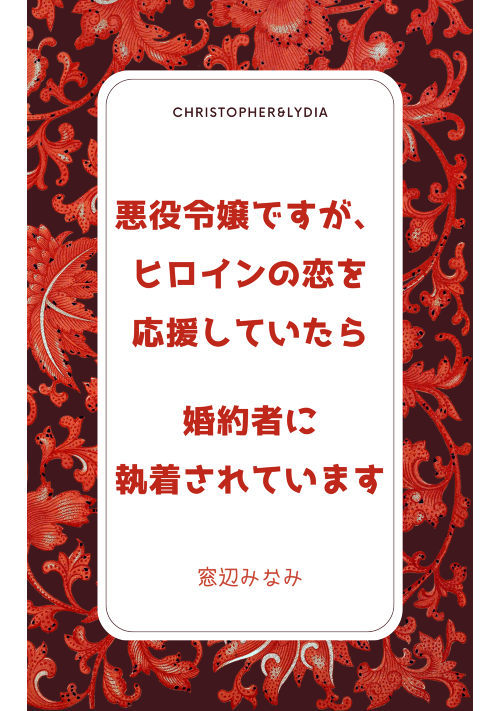

悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています

窓辺ミナミ

ファンタジー

悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。

シナリオ通りなら、死ぬ運命。

だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!

騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!

というわけで、私、悪役やりません!

来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。

あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!

気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。

悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

普段は地味子。でも本当は凄腕の聖女さん〜地味だから、という理由で聖女ギルドを追い出されてしまいました。私がいなくても大丈夫でしょうか?〜

神伊 咲児

ファンタジー

主人公、イルエマ・ジミィーナは16歳。

聖女ギルド【女神の光輝】に属している聖女だった。

イルエマは眼鏡をかけており、黒髪の冴えない見た目。

いわゆる地味子だ。

彼女の能力も地味だった。

使える魔法といえば、聖女なら誰でも使えるものばかり。回復と素材進化と解呪魔法の3つだけ。

唯一のユニークスキルは、ペンが無くても文字を書ける光魔字。

そんな能力も地味な彼女は、ギルド内では裏方作業の雑務をしていた。

ある日、ギルドマスターのキアーラより、地味だからという理由で解雇される。

しかし、彼女は目立たない実力者だった。

素材進化の魔法は独自で改良してパワーアップしており、通常の3倍の威力。

司祭でも見落とすような小さな呪いも見つけてしまう鋭い感覚。

難しい相談でも難なくこなす知識と教養。

全てにおいてハイクオリティ。最強の聖女だったのだ。

彼女は新しいギルドに参加して順風満帆。

彼女をクビにした聖女ギルドは落ちぶれていく。

地味な聖女が大活躍! 痛快ファンタジーストーリー。

全部で5万字。

カクヨムにも投稿しておりますが、アルファポリス用にタイトルも含めて改稿いたしました。

HOTランキング女性向け1位。

日間ファンタジーランキング1位。

日間完結ランキング1位。

応援してくれた、みなさんのおかげです。

ありがとうございます。とても嬉しいです!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる