1 / 6

1

しおりを挟む

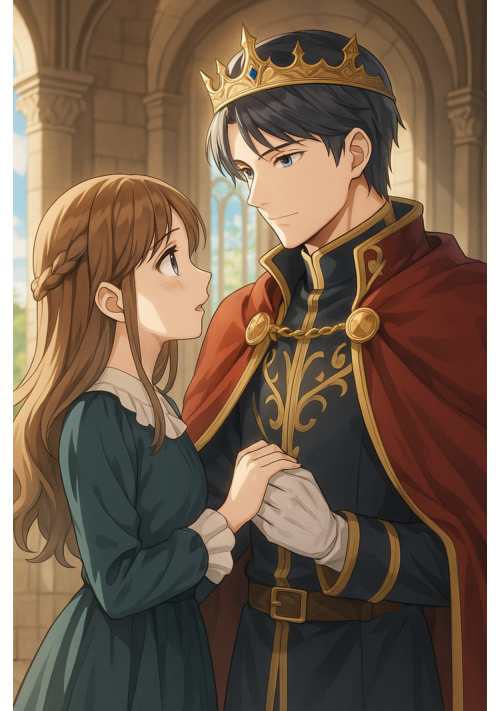

「――リリアーナ・エルフォード。お前との婚約を破棄する」

その言葉が放たれた瞬間、会場の空気が凍りついた。

煌びやかな舞踏会場の中央で、冷徹と称される王太子――レオンハルト殿下が、感情の一片も見せずに告げる。

私は微笑んで一礼した。

ずっとこの瞬間が来ることは、予感していたから。

「……承知いたしました。殿下のご意志に逆らうことはいたしませんわ」

そう言った私に、会場の視線が突き刺さる。

“捨てられた令嬢”を哀れむもの、嘲るもの、好奇の目。

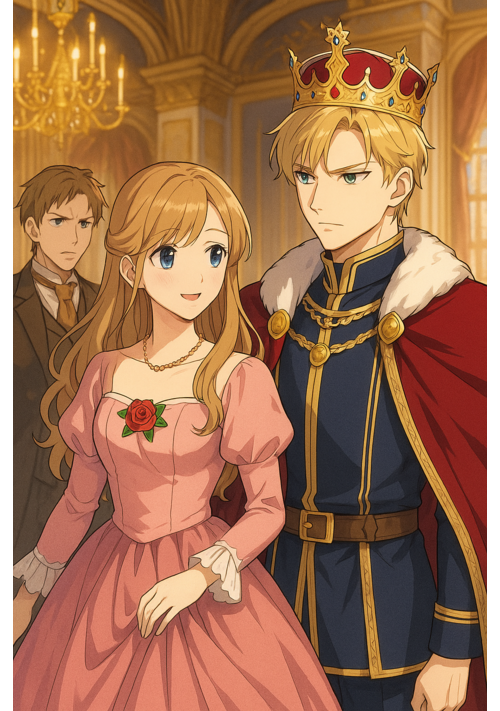

だが、殿下は一瞥すらくれなかった。彼の隣には、涙目で震える侯爵令嬢――ミレーユがいた。

「リリアーナ、お前のような冷たい女では、王妃には相応しくない。だがミレーユは違う。彼女は誰にでも優しく、純粋だ」

私は、心の奥で静かに笑った。

――それ、全部“演技”だというのに。

「ええ、どうぞお幸せに」

その一言を残し、私は会場を後にした。

背後から聞こえるざわめきも、彼の声も、もう聞く価値はなかった。

そうして私は、王都を去った。

そして――すべてを手放したつもりだった。

それから一年後。

辺境の小さな領地で、私は穏やかに暮らしていた。

「リリアーナ様、今日も市場でパンが安く売られていましたよ!」

「ありがとう、メイドのクララ。あとで行ってみますね」

領民たちともすっかり打ち解け、私自身も笑顔を取り戻していた。

もともと王家に嫁ぐよりも、静かな日々の方が性に合っていたのかもしれない。

けれど――その穏やかさは、長くは続かなかった。

ある日、領邸の門番が青ざめた顔で駆け込んできた。

「リ、リリアーナ様! と、とんでもない方が……!」

「とんでもない方?」

私が首を傾げる間に、重々しい足音が響く。

そして、門の向こうから姿を現したのは――

「……久しいな、リリアーナ」

月のように白い髪。氷の瞳。

かつて私を婚約破棄した、あの冷徹王太子・レオンハルト殿下だった。

「……殿下。まさかこのような辺境に何のご用でしょう?」

「用? 決まっている。――お前を迎えに来た」

……は?

「迎えに? どなたを?」

「お前だ」

彼の言葉に、あまりのことに声が出なかった。

それどころか、彼の瞳には一切の迷いがない。

「冗談はやめてください。婚約破棄された私を、今さら――」

「“今さら”とは言うな。お前がいなくなってから、ようやく気づいたんだ。お前がいない王城は……寒い」

……何を言っているの、この人は。

王太子がそんな顔をするなんて、見たことがなかった。

あの冷たい氷のような表情が、今はまるで――哀しみに濡れている。

「殿下、もう遅いですわ。私は貴方の婚約者ではありません。それに、私にはこの地での生活があります」

「……そうか。だが、俺はあきらめん」

彼は一歩、近づいた。

その距離が縮まるだけで、息が詰まる。

こんな距離で、彼の表情を見るなんて――一年ぶりだった。

「リリアーナ。お前が笑うのを、ずっと見ていた。あの日の舞踏会で、お前が泣かなかったのが、俺には悔しかった。あの時……俺は間違っていた」

彼の声は、低く震えていた。

けれど、それでも私は首を横に振る。

「もう、遅いんです。殿下の隣にいるべきは、ミレーユ様でしょう?」

その名を出した瞬間、彼の瞳が鋭く揺れた。

「……あいつとは、もう終わった」

「え?」

「あの女が、俺の政敵と通じていた。俺を陥れようとしていたんだ。……あの日、お前を罠にかけたのもあいつだと、後になってわかった」

言葉を失った。

つまり――あの婚約破棄は、私を陥れるための策略だったというの?

「お前が黙って去った時、俺は初めて、自分がどれほど愚かだったかを思い知った。だから、取り戻しに来たんだ。お前を」

「……っ」

まるで、心の奥を掴まれたようだった。

冷徹なはずの彼が、そんな言葉を言うなんて。

でも――もう戻れない。あの頃の私には。

「申し訳ありませんが、私はもう王家とは関わりません。それに、あの頃の私とは違います」

「それでもいい。お前がどんな姿でも、俺は……」

彼の指先が、私の頬に触れた。

氷のように冷たかったはずの手が、今は信じられないほど温かい。

その指が震えていることに気づいて、胸が痛くなった。

「リリアーナ……戻ってきてくれ。俺はお前を、今度こそ大切にすると誓う」

「……っ、殿下、やめてください。そういうことを言われても……」

困るんです。

もう、貴方を嫌いになれたと思っていたのに。

けれど彼は、さらに距離を詰めて囁いた。

「俺は、もう“冷徹な王子”じゃない。お前を失って、ようやく人間になったんだ」

「……そんなの、ずるいですわ」

心の中で呟く。

ずるい人。どうして、今さらそんな顔をするの。

それから、殿下は毎日のように私の領地に通ってくるようになった。

まるで求婚する恋人のように。

「今日は花を摘んできた。お前の好きだった白薔薇だ」

「殿下、自分で摘んだんですか? 王太子が?」

「当然だ。お前に笑ってほしかったからな」

「……本当に、どうしてしまったんですか」

「お前のせいだ。俺をこんな風にしたのは」

そんなことを、真顔で言わないでほしい。

頬が熱くなるのを隠せなくて、私は視線を逸らす。

「リリアーナ、笑ってくれ。お前の笑顔をもう一度見たい」

「……殿下。私は、貴方を許したわけではありません」

「それでもいい。許されなくても、俺はお前を愛している」

――ああ、ほんとうに。

どうしてこの人は、今になってこんなにまっすぐなの。

私の心は、少しずつ、少しずつ、揺らぎ始めていた。

そしてある日。

彼は私の手を取って、真剣な瞳で告げた。

「リリアーナ。近いうちに正式にお前を迎えに来る。どんな障害があっても、今度は絶対に離さない」

その言葉に、胸が跳ねる。

でも――それを受け入れてしまえば、もう戻れない。

「……殿下。私はまだ、貴方を信じきれません。けれど……」

その先を言いかけて、私は口をつぐんだ。

彼の瞳が、まっすぐに私を見つめている。

かつて私を突き放した冷たい光ではなく、今は――熱に満ちた眼差しで。

「その“けれど”の先を、いつか聞かせてくれ」

彼がそう言って微笑んだ瞬間、胸が痛くて、苦しくて、でも――少しだけ嬉しかった。

あの冷徹王子が、今はただ一人の女を想う男の顔をしているなんて。

そんな日が来るなんて、誰が想像できただろう。

私は静かに息を吐いた。

まだ答えを出すには、早すぎる。

けれど、この胸の高鳴りを、もう無視できないのも確かだった。

――そして、その数日後。

王都からの使者がやってきた。

封書には、王印が押されている。

そこに記された文を読んだ瞬間、私は息を呑んだ。

「……“王太子、廃嫡の危機”……?」

震える手で紙を握る。

まさか、殿下が……?

その瞬間、彼の顔が脳裏に浮かんだ。

あの笑顔が、苦しげな瞳が。

「殿下……」

どうして、こんなに胸が締めつけられるの。

私は決意した。

もう、逃げてばかりはいられない。

彼に真実を確かめなければ――。

馬を走らせる私の心は、混乱と熱でいっぱいだった。

その言葉が放たれた瞬間、会場の空気が凍りついた。

煌びやかな舞踏会場の中央で、冷徹と称される王太子――レオンハルト殿下が、感情の一片も見せずに告げる。

私は微笑んで一礼した。

ずっとこの瞬間が来ることは、予感していたから。

「……承知いたしました。殿下のご意志に逆らうことはいたしませんわ」

そう言った私に、会場の視線が突き刺さる。

“捨てられた令嬢”を哀れむもの、嘲るもの、好奇の目。

だが、殿下は一瞥すらくれなかった。彼の隣には、涙目で震える侯爵令嬢――ミレーユがいた。

「リリアーナ、お前のような冷たい女では、王妃には相応しくない。だがミレーユは違う。彼女は誰にでも優しく、純粋だ」

私は、心の奥で静かに笑った。

――それ、全部“演技”だというのに。

「ええ、どうぞお幸せに」

その一言を残し、私は会場を後にした。

背後から聞こえるざわめきも、彼の声も、もう聞く価値はなかった。

そうして私は、王都を去った。

そして――すべてを手放したつもりだった。

それから一年後。

辺境の小さな領地で、私は穏やかに暮らしていた。

「リリアーナ様、今日も市場でパンが安く売られていましたよ!」

「ありがとう、メイドのクララ。あとで行ってみますね」

領民たちともすっかり打ち解け、私自身も笑顔を取り戻していた。

もともと王家に嫁ぐよりも、静かな日々の方が性に合っていたのかもしれない。

けれど――その穏やかさは、長くは続かなかった。

ある日、領邸の門番が青ざめた顔で駆け込んできた。

「リ、リリアーナ様! と、とんでもない方が……!」

「とんでもない方?」

私が首を傾げる間に、重々しい足音が響く。

そして、門の向こうから姿を現したのは――

「……久しいな、リリアーナ」

月のように白い髪。氷の瞳。

かつて私を婚約破棄した、あの冷徹王太子・レオンハルト殿下だった。

「……殿下。まさかこのような辺境に何のご用でしょう?」

「用? 決まっている。――お前を迎えに来た」

……は?

「迎えに? どなたを?」

「お前だ」

彼の言葉に、あまりのことに声が出なかった。

それどころか、彼の瞳には一切の迷いがない。

「冗談はやめてください。婚約破棄された私を、今さら――」

「“今さら”とは言うな。お前がいなくなってから、ようやく気づいたんだ。お前がいない王城は……寒い」

……何を言っているの、この人は。

王太子がそんな顔をするなんて、見たことがなかった。

あの冷たい氷のような表情が、今はまるで――哀しみに濡れている。

「殿下、もう遅いですわ。私は貴方の婚約者ではありません。それに、私にはこの地での生活があります」

「……そうか。だが、俺はあきらめん」

彼は一歩、近づいた。

その距離が縮まるだけで、息が詰まる。

こんな距離で、彼の表情を見るなんて――一年ぶりだった。

「リリアーナ。お前が笑うのを、ずっと見ていた。あの日の舞踏会で、お前が泣かなかったのが、俺には悔しかった。あの時……俺は間違っていた」

彼の声は、低く震えていた。

けれど、それでも私は首を横に振る。

「もう、遅いんです。殿下の隣にいるべきは、ミレーユ様でしょう?」

その名を出した瞬間、彼の瞳が鋭く揺れた。

「……あいつとは、もう終わった」

「え?」

「あの女が、俺の政敵と通じていた。俺を陥れようとしていたんだ。……あの日、お前を罠にかけたのもあいつだと、後になってわかった」

言葉を失った。

つまり――あの婚約破棄は、私を陥れるための策略だったというの?

「お前が黙って去った時、俺は初めて、自分がどれほど愚かだったかを思い知った。だから、取り戻しに来たんだ。お前を」

「……っ」

まるで、心の奥を掴まれたようだった。

冷徹なはずの彼が、そんな言葉を言うなんて。

でも――もう戻れない。あの頃の私には。

「申し訳ありませんが、私はもう王家とは関わりません。それに、あの頃の私とは違います」

「それでもいい。お前がどんな姿でも、俺は……」

彼の指先が、私の頬に触れた。

氷のように冷たかったはずの手が、今は信じられないほど温かい。

その指が震えていることに気づいて、胸が痛くなった。

「リリアーナ……戻ってきてくれ。俺はお前を、今度こそ大切にすると誓う」

「……っ、殿下、やめてください。そういうことを言われても……」

困るんです。

もう、貴方を嫌いになれたと思っていたのに。

けれど彼は、さらに距離を詰めて囁いた。

「俺は、もう“冷徹な王子”じゃない。お前を失って、ようやく人間になったんだ」

「……そんなの、ずるいですわ」

心の中で呟く。

ずるい人。どうして、今さらそんな顔をするの。

それから、殿下は毎日のように私の領地に通ってくるようになった。

まるで求婚する恋人のように。

「今日は花を摘んできた。お前の好きだった白薔薇だ」

「殿下、自分で摘んだんですか? 王太子が?」

「当然だ。お前に笑ってほしかったからな」

「……本当に、どうしてしまったんですか」

「お前のせいだ。俺をこんな風にしたのは」

そんなことを、真顔で言わないでほしい。

頬が熱くなるのを隠せなくて、私は視線を逸らす。

「リリアーナ、笑ってくれ。お前の笑顔をもう一度見たい」

「……殿下。私は、貴方を許したわけではありません」

「それでもいい。許されなくても、俺はお前を愛している」

――ああ、ほんとうに。

どうしてこの人は、今になってこんなにまっすぐなの。

私の心は、少しずつ、少しずつ、揺らぎ始めていた。

そしてある日。

彼は私の手を取って、真剣な瞳で告げた。

「リリアーナ。近いうちに正式にお前を迎えに来る。どんな障害があっても、今度は絶対に離さない」

その言葉に、胸が跳ねる。

でも――それを受け入れてしまえば、もう戻れない。

「……殿下。私はまだ、貴方を信じきれません。けれど……」

その先を言いかけて、私は口をつぐんだ。

彼の瞳が、まっすぐに私を見つめている。

かつて私を突き放した冷たい光ではなく、今は――熱に満ちた眼差しで。

「その“けれど”の先を、いつか聞かせてくれ」

彼がそう言って微笑んだ瞬間、胸が痛くて、苦しくて、でも――少しだけ嬉しかった。

あの冷徹王子が、今はただ一人の女を想う男の顔をしているなんて。

そんな日が来るなんて、誰が想像できただろう。

私は静かに息を吐いた。

まだ答えを出すには、早すぎる。

けれど、この胸の高鳴りを、もう無視できないのも確かだった。

――そして、その数日後。

王都からの使者がやってきた。

封書には、王印が押されている。

そこに記された文を読んだ瞬間、私は息を呑んだ。

「……“王太子、廃嫡の危機”……?」

震える手で紙を握る。

まさか、殿下が……?

その瞬間、彼の顔が脳裏に浮かんだ。

あの笑顔が、苦しげな瞳が。

「殿下……」

どうして、こんなに胸が締めつけられるの。

私は決意した。

もう、逃げてばかりはいられない。

彼に真実を確かめなければ――。

馬を走らせる私の心は、混乱と熱でいっぱいだった。

7

あなたにおすすめの小説

落ちぶれて捨てられた侯爵令嬢は辺境伯に求愛される~今からは俺の溺愛ターンだから覚悟して~

しましまにゃんこ

恋愛

年若い辺境伯であるアレクシスは、大嫌いな第三王子ダマスから、自分の代わりに婚約破棄したセシルと新たに婚約を結ぶように頼まれる。実はセシルはアレクシスが長年恋焦がれていた令嬢で。アレクシスは突然のことにとまどいつつも、この機会を逃してたまるかとセシルとの婚約を引き受けることに。

とんとん拍子に話はまとまり、二人はロイター辺境で甘く穏やかな日々を過ごす。少しずつ距離は縮まるものの、時折どこか悲し気な表情を見せるセシルの様子が気になるアレクシス。

「セシルは絶対に俺が幸せにしてみせる!」

だがそんなある日、ダマスからセシルに王都に戻るようにと伝令が来て。セシルは一人王都へ旅立ってしまうのだった。

追いかけるアレクシスと頑なな態度を崩さないセシル。二人の恋の行方は?

すれ違いからの溺愛ハッピーエンドストーリーです。

小説家になろう、他サイトでも掲載しています。

麗しすぎるイラストは汐の音様からいただきました!

ご愁傷様です~「冴えない女」と捨てられた私が、王妃になりました~

有賀冬馬

恋愛

「地味な君とは釣り合わない」――私は、婚約者の騎士エルマーにそう告げられ、婚約破棄された。病弱で目立たない私は、美しい妹と比べられ、家族からも冷遇されてきた。

居場所を失い、ひっそり暮らしていたある日、市場で助けた老人が、なんとこの国の若き国王陛下で!?

彼と私は密かに逢瀬を重ねるように。

「愚かな男には一生かかっても分かるまい。私は、彼女のような女性を誇りに思う」妃選びの場で告げられた国王陛下の一言に、貴族社会は騒然。

婚約破棄された令嬢は“図書館勤務”を満喫中

かしおり

恋愛

「君は退屈だ」と婚約を破棄された令嬢クラリス。社交界にも、実家にも居場所を失った彼女がたどり着いたのは、静かな田舎町アシュベリーの図書館でした。

本の声が聞こえるような不思議な感覚と、真面目で控えめな彼女の魅力は、少しずつ周囲の人々の心を癒していきます。

そんな中、図書館に通う謎めいた青年・リュカとの出会いが、クラリスの世界を大きく変えていく――

身分も立場も異なるふたりの静かで知的な恋は、やがて王都をも巻き込む運命へ。

癒しと知性が紡ぐ、身分差ロマンス。図書館の窓辺から始まる、幸せな未来の物語。

婚約破棄された令嬢は、“神の寵愛”で皇帝に溺愛される 〜私を笑った全員、ひざまずけ〜

夜桜

恋愛

「お前のような女と結婚するくらいなら、平民の娘を選ぶ!」

婚約者である第一王子・レオンに公衆の面前で婚約破棄を宣言された侯爵令嬢セレナ。

彼女は涙を見せず、静かに笑った。

──なぜなら、彼女の中には“神の声”が響いていたから。

「そなたに、我が祝福を授けよう」

神より授かった“聖なる加護”によって、セレナは瞬く間に癒しと浄化の力を得る。

だがその力を恐れた王国は、彼女を「魔女」と呼び追放した。

──そして半年後。

隣国の皇帝・ユリウスが病に倒れ、どんな祈りも届かぬ中、

ただ一人セレナの手だけが彼の命を繋ぎ止めた。

「……この命、お前に捧げよう」

「私を嘲った者たちが、どうなるか見ていなさい」

かつて彼女を追放した王国が、今や彼女に跪く。

──これは、“神に選ばれた令嬢”の華麗なるざまぁと、

“氷の皇帝”の甘すぎる寵愛の物語。

『お前とは結婚できない』と婚約破棄されたので、隣国の王に嫁ぎます

ほーみ

恋愛

春の宮廷は、いつもより少しだけざわめいていた。

けれどその理由が、わたし——エリシア・リンドールの婚約破棄であることを、わたし自身が一番よく理解していた。

「エリシア、君とは結婚できない」

王太子ユリウス殿下のその一言は、まるで氷の刃のように冷たかった。

——ああ、この人は本当に言ってしまったのね。

【完結】飽きたからと捨てられていたはずの姉の元恋人を押し付けられたら、なぜか溺愛されています!

Rohdea

恋愛

──今回も飽きちゃった。だからアンタに譲ってあげるわ、リラジエ。

伯爵令嬢のリラジエには、社交界の毒薔薇と呼ばれる姉、レラニアがいる。

自分とは違って美しい姉はいつも恋人を取っかえ引っ変えしている事からこう呼ばれていた。

そんな姉の楽しみは、自分の捨てた元恋人を妹のリラジエに紹介しては、

「妹さんは無理だな」と笑われバカにされる所を見て楽しむ、という最低なものだった。

そんな日々にウンザリするリラジエの元へ、

今日も姉の毒牙にかかり哀れにも捨てられたらしい姉の元恋人がやって来た。

しかし、今回の彼……ジークフリートは何故かリラジエに対して好意的な反応を見せた為、戸惑ってしまう。

これまでの姉の元恋人とは全く違う彼からの謎のアプローチで2人の距離はどんどん縮まっていくけれど、

身勝手な姉がそれを黙って見ているはずも無く……

魔の森に捨てられた伯爵令嬢は、幸福になって復讐を果たす

三谷朱花

恋愛

ルーナ・メソフィスは、あの冷たく悲しい日のことを忘れはしない。

ルーナの信じてきた世界そのものが否定された日。

伯爵令嬢としての身分も、温かい我が家も奪われた。そして信じていた人たちも、それが幻想だったのだと知った。

そして、告げられた両親の死の真相。

家督を継ぐために父の異母弟である叔父が、両親の死に関わっていた。そして、メソフィス家の財産を独占するために、ルーナの存在を不要とした。

絶望しかなかった。

涙すら出なかった。人間は本当の絶望の前では涙がでないのだとルーナは初めて知った。

雪が積もる冷たい森の中で、この命が果ててしまった方がよほど幸福だとすら感じていた。

そもそも魔の森と呼ばれ恐れられている森だ。誰の助けも期待はできないし、ここに放置した人間たちは、見たこともない魔獣にルーナが食い殺されるのを期待していた。

ルーナは死を待つしか他になかった。

途切れそうになる意識の中で、ルーナは温かい温もりに包まれた夢を見ていた。

そして、ルーナがその温もりを感じた日。

ルーナ・メソフィス伯爵令嬢は亡くなったと公式に発表された。

婚約破棄、ありがとうございます。どうぞお幸せに。

有賀冬馬

恋愛

「君のような地味な女は、僕の隣にいるにはふさわしくない」――そう言って、婚約者のエリックは私を捨て、美貌の令嬢を選んだ。

社交界で“風景”と呼ばれた私は、絶望の淵に突き落とされる。

だが、森で怪我をした旅の男を助けたことで、私の人生は一変した。

その男の正体は、なんと変装した若き国王陛下ヴィクトル!

「君は私の王妃にふさわしい。誰よりもね」国王陛下に見初められた私は、王妃候補として注目の的に。

一方、舞踏会で再会したエリックは、選んだ令嬢の放蕩に苦しみ、見る影もなく落ちぶれていた。

今更、私に縋りついてくるなんて、遅すぎます。

婚約破棄、本当にありがとうございました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる