54 / 100

第54話:「教室の泣き声」怖さ:☆☆☆☆☆

しおりを挟む

新任教師の時雨慎也が初めてその泣き声を聞いたのは、赴任してから二週間が過ぎた金曜日の夕方だった。

六年三組の担任となった慎也は、毎日遅くまで学校に残って授業の準備をしていた。教師としての経験が浅い分、人一倍の努力で補おうと決意していたのだ。

その日も午後六時を過ぎても教室で教材研究をしていると、廊下の向こうから微かな音が聞こえてきた。

「ひっく……ひっく……うえーん……」

子どもの泣き声だった。慎也は時計を確認した。既に下校時刻から三時間が経過している。校内に児童が残っているはずはなかった。

慎也は教室を出て廊下を歩いた。泣き声は三年生の教室の方から聞こえてくるようだった。各教室を覗いて回ったが、どの部屋も電気は消え、人の気配はなかった。

「誰かいるのかな?」

慎也は声をかけたが、返事はなかった。泣き声も止んでしまった。きっと外を通る子どもの声が校舎に反響したのだろうと思い、慎也は自分の教室に戻った。

しかし翌週の月曜日、再び同じ泣き声が聞こえた。

「うえーん……ひっく……ひっく……」

今度ははっきりと校内から聞こえてきた。慎也は急いで音の方向に向かった。泣き声は確実に三年二組の教室から響いていた。

慎也が教室のドアを開けると、泣き声はぴたりと止まった。教室内は薄暗く、夕日が西向きの窓から差し込んでいるだけだった。机と椅子が整然と並んでいるが、人影はない。

「もしもし? どなたかいらっしゃいますか?」

返事はなかった。慎也は教室内を見回した。隠れることができそうな場所は限られている。ロッカーの中、机の下、教卓の後ろ……すべて確認したが、誰もいなかった。

慎也が教室を出ようとした時、背後で小さな音がした。振り返ると、教室の奥の机のひとつが微かに揺れていた。

慎也はその机に近づいた。三年二組の座席表を思い出すと、そこは転校生の席だった。二学期が始まってすぐに越してきた、確か雨宮という苗字の男の子の席だった。

机の中を覗くと、教科書やノートが整然と並んでいた。しかしその一番奥に、場違いなものがあった。

小さな赤いランドセル。それも、雨に濡れたようにびしょびしょになったランドセルが、机の奥に押し込まれていた。

慎也は困惑した。三年生なら確かにランドセルを使う学年だが、なぜそれが机の中に、しかも濡れた状態で入っているのか。そもそも雨宮という児童の記憶が曖昧だった。

慎也は職員室に戻り、三年二組の担任である椎名恵美に相談した。

「椎名先生、三年二組の雨宮君のことでお聞きしたいことがあるんですが」

椎名の表情が曇った。

「雨宮君……ですか?」

「ええ。転校生の。机の中にランドセルが入っていたんですが」

椎名は困ったような表情を浮かべた。

「時雨先生……雨宮という児童は、うちのクラスにはいませんよ」

慎也は愕然とした。確かにその席は誰かの席だったはずだった。座席表にも名前があったはずだった。

「でも、確かにあの席には……」

「あの席は欠番なんです。年度初めからずっと」

椎名の説明によれば、三年二組の一番奥の席は、年度当初から空席になっているという。クラスの人数の関係で、机と椅子は置いてあるが、実際には使われていない席だった。

慎也は混乱した。自分の記憶と現実が一致しなかった。しかし確実に言えることは、あの机の中に濡れたランドセルがあったということだった。

その夜、慎也は再び学校に戻った。今度は懐中電灯を持参して、三年二組の教室を詳しく調べることにした。

午後八時頃、校舎に入った慎也は、すぐに例の泣き声を聞いた。

「うえーん……ひっく……お母さん……」

今度は言葉も聞き取れた。「お母さん」と呼ぶ、幼い子どもの声だった。慎也は音を立てないよう注意深く三年二組に向かった。

教室のドアは半開きになっていた。慎也は隙間から中を覗いた。

薄暗い教室の中で、小さな人影が机に向かって座っていた。

慎也は息を呑んだ。間違いなく子どもだった。小学校三年生くらいの男の子が、例の席に座って泣いていた。

その子は濡れた制服を着ていた。髪も服も、まるで雨に打たれたようにびしょびしょになっていた。机の上には開かれたノートがあり、その子は鉛筆を握って何かを書こうとしていた。しかし手が震えているのか、うまく文字が書けないようだった。

「うえーん……書けない……お母さん、迎えに来て……」

その子は泣きながらノートに向かっていた。慎也はドアを静かに開けて教室に入った。

「君、どうしたの? なぜこんな時間に学校にいるの?」

慎也が声をかけると、その子が振り返った。

慎也の血が凍った。その子の顔は青白く、唇は紫色に変色していた。そして目には生気がなく、まるで生きていない人間のような表情をしていた。

「先生……」

その子が口を開いた。声は水でも飲み込んだかのように、くぐもっていた。

「僕、帰れないの……お母さんが迎えに来ないの……」

慎也は一歩後ずさった。この子は明らかに普通の児童ではなかった。しかし目の前にいることは確実だった。

「君の名前は?」

「雨宮悠真……三年二組の……」

やはり雨宮という名前だった。しかし椎名によれば、そんな児童は存在しないはずだった。

「悠真君、お家はどこ? 連絡先を教えて」

「わからない……引っ越したばかりで……道がわからないの……」

悠真は泣きながら答えた。その涙は透明ではなく、どす黒い液体だった。

「それで学校にいるの?」

「お母さんが『学校で待ってなさい』って……でももう暗くなっちゃった……怖いよ……」

慎也は職員室に電話をかけようとしたが、悠真に止められた。

「お母さん以外に迎えに来てもらっちゃダメなの……お母さんじゃないと……怒られちゃう……」

悠真の様子は明らかに異常だった。体温も感じられず、呼吸をしているかどうかも定かではなかった。そして何より、その存在自体が学校の記録と矛盾していた。

慎也は一旦その場を離れ、職員室から椎名に電話をかけた。

「椎名先生、申し訳ありません。今、学校にいるんですが、三年二組に雨宮悠真という男の子がいるんです」

「それは不可能です、時雨先生。そんな児童は存在しません」

「でも実際に目の前にいるんです。迎えに来ない母親を待っているようで……」

電話の向こうで椎名が深いため息をついた。

「時雨先生……実は、お話ししなければならないことがあります。明日詳しく説明しますが、その席には近づかないでください」

翌日、椎名から聞かされた話は、慎也の想像を超えるものだった。

「三年前の九月、雨宮悠真という転校生がいました。でも彼は、転校初日に学校に来たきり、翌日から行方不明になったんです」

慎也は言葉を失った。

「警察の調査によると、悠真君は転校初日の放課後、母親の迎えを待って学校に残っていました。しかし母親は交通事故に遭い、迎えに来ることができませんでした」

椎名の声が震えていた。

「悠真君は一晩中学校で母親を待っていたんです。そして翌朝、学校のプールで発見されました。溺死でした」

慎也は戦慄した。あの濡れた服、青い顔、水を飲み込んだような声……すべてに説明がついた。

「母親も事故の重傷で、一週間後に亡くなりました。だから悠真君は、母親が迎えに来ることを永遠に待ち続けているんです」

椎名によれば、それ以降、年に数回、三年二組の教室で悠真の泣き声が聞こえるという。特に雨の日の夕方に多いらしかった。

「でも実際に姿を見た人は、時雨先生が初めてです。きっと悠真君が、時雨先生に何かを伝えたがっているのでしょう」

その夜、慎也は再び学校に向かった。悠真に会い、何かしてあげられることはないか考えるためだった。

三年二組の教室に入ると、悠真がいつものように席に座って泣いていた。

「悠真君」

慎也が声をかけると、悠真が振り返った。

「先生……お母さん、まだ来ないの……」

「悠真君、お母さんのことなんだけど……」

慎也は真実を告げようとしたが、言葉が出なかった。この子に母親の死を伝えることが正しいのか、判断がつかなかった。

「お母さんは事故に遭って……」

「知ってる」

悠真が突然答えた。

「僕、知ってるの。お母さんが死んじゃったこと。でも……でも待ってなきゃダメなの」

悠真の涙が机の上にポタポタと落ちていく。

「『学校で待ってなさい』って言ったから……約束だから……守らなきゃダメなの……」

慎也は理解した。悠真は真実を知っている。しかし母親との約束を破ることができないのだ。たとえその約束が永遠に果たされることがないとわかっていても。

「悠真君、もう待たなくてもいいんだよ。お母さんもきっと、君が苦しんでいるのを見たくないと思う」

「ダメ!」

悠真が大声で叫んだ。その瞬間、教室の温度が急激に下がった。

「お母さんとの約束を破ったら……僕、もっと怒られちゃう……だから待ってなきゃダメなの……」

慎也は絶望的な気持ちになった。悠真は死んでもなお、母親に叱られることを恐れていた。そしてその恐怖が、彼をこの世に縛り付けているのだった。

「でも先生……」

悠真が慎也を見上げた。

「僕、もう疲れちゃった……ずっと待ってるの、疲れちゃった……」

その瞬間、慎也は決断した。

「悠真君、先生が迎えに来てもいいかな? お母さんの代わりに」

悠真の目が少し明るくなった。

「でも……お母さんじゃないとダメって……」

「お母さんも、先生に君をお願いしたんだよ。だから大丈夫」

慎也は優しく言った。それは嘘だったが、この子を救うための嘘だった。

しかし悠真は首を振った。

「ダメ……約束だから……お母さんじゃないとダメ……」

悠真は再び泣き始めた。そして恐ろしいことに、その泣き声は段々大きくなっていった。

「うえーん……お母さん……怖いよ……迎えに来て……」

泣き声は教室を超えて校舎全体に響き渡った。慎也は耳を塞いだが、その泣き声は頭の中に直接響いてくるようだった。

「お母さん……お母さん……お母さん……」

悠真の呼び声は絶望的な響きを帯びていた。しかしその絶望は、決して諦めに変わることはなかった。彼は永遠に待ち続けるつもりだった。

慎也は教室を後にした。悠真を救うことはできなかった。そして翌日から、慎也は毎晩悠真の泣き声を聞くことになった。

最初は同情していた慎也だったが、日が経つにつれて、その泣き声は慎也の精神を蝕み始めた。毎晩毎晩、同じ時刻に同じ場所で響く絶望的な泣き声。

一ヶ月後、慎也は三年二組の前を通ることができなくなった。悠真の泣き声を聞くと、自分まで絶望的な気持ちになってしまうからだった。

二ヶ月後、慎也は夜間の学校に残ることをやめた。しかし家にいても、悠真の泣き声が幻聴として聞こえてくるようになった。

三ヶ月後、慎也は心療内科を受診した。医師は慣性ストレス症候群と診断したが、薬を飲んでも悠真の泣き声は止まらなかった。

半年後、慎也は教師を辞めた。そして他県に引っ越した。しかし新しい住まいでも、毎晩悠真の泣き声が聞こえてきた。

「うえーん……お母さん……迎えに来て……」

慎也は理解した。悠真に関わってしまった者は、永遠にその泣き声を聞き続けることになるのだと。悠真の絶望が、感染するように広がっていくのだと。

一年後、慎也の行方がわからなくなった。警察の調査でも発見されなかった。最後に目撃されたのは、深夜の小学校の校門前だった。

その日以降、三年二組の教室からは二つの泣き声が聞こえるようになった。

「うえーん……お母さん……」

「うえーん……誰か……助けて……」

雨宮悠真の泣き声に、時雨慎也の泣き声が重なって響いていた。二人とも、永遠に誰かを待ち続けることになったのだった。

そして今も、新任教師が赴任してくるたびに、その泣き声は一つずつ増えていく。絶望は伝染し、救おうとする者も同じ運命に陥る。

三年二組の机の中には、今も濡れたランドセルが入っている。そして新しい涙で、それは永遠に乾くことがない。

六年三組の担任となった慎也は、毎日遅くまで学校に残って授業の準備をしていた。教師としての経験が浅い分、人一倍の努力で補おうと決意していたのだ。

その日も午後六時を過ぎても教室で教材研究をしていると、廊下の向こうから微かな音が聞こえてきた。

「ひっく……ひっく……うえーん……」

子どもの泣き声だった。慎也は時計を確認した。既に下校時刻から三時間が経過している。校内に児童が残っているはずはなかった。

慎也は教室を出て廊下を歩いた。泣き声は三年生の教室の方から聞こえてくるようだった。各教室を覗いて回ったが、どの部屋も電気は消え、人の気配はなかった。

「誰かいるのかな?」

慎也は声をかけたが、返事はなかった。泣き声も止んでしまった。きっと外を通る子どもの声が校舎に反響したのだろうと思い、慎也は自分の教室に戻った。

しかし翌週の月曜日、再び同じ泣き声が聞こえた。

「うえーん……ひっく……ひっく……」

今度ははっきりと校内から聞こえてきた。慎也は急いで音の方向に向かった。泣き声は確実に三年二組の教室から響いていた。

慎也が教室のドアを開けると、泣き声はぴたりと止まった。教室内は薄暗く、夕日が西向きの窓から差し込んでいるだけだった。机と椅子が整然と並んでいるが、人影はない。

「もしもし? どなたかいらっしゃいますか?」

返事はなかった。慎也は教室内を見回した。隠れることができそうな場所は限られている。ロッカーの中、机の下、教卓の後ろ……すべて確認したが、誰もいなかった。

慎也が教室を出ようとした時、背後で小さな音がした。振り返ると、教室の奥の机のひとつが微かに揺れていた。

慎也はその机に近づいた。三年二組の座席表を思い出すと、そこは転校生の席だった。二学期が始まってすぐに越してきた、確か雨宮という苗字の男の子の席だった。

机の中を覗くと、教科書やノートが整然と並んでいた。しかしその一番奥に、場違いなものがあった。

小さな赤いランドセル。それも、雨に濡れたようにびしょびしょになったランドセルが、机の奥に押し込まれていた。

慎也は困惑した。三年生なら確かにランドセルを使う学年だが、なぜそれが机の中に、しかも濡れた状態で入っているのか。そもそも雨宮という児童の記憶が曖昧だった。

慎也は職員室に戻り、三年二組の担任である椎名恵美に相談した。

「椎名先生、三年二組の雨宮君のことでお聞きしたいことがあるんですが」

椎名の表情が曇った。

「雨宮君……ですか?」

「ええ。転校生の。机の中にランドセルが入っていたんですが」

椎名は困ったような表情を浮かべた。

「時雨先生……雨宮という児童は、うちのクラスにはいませんよ」

慎也は愕然とした。確かにその席は誰かの席だったはずだった。座席表にも名前があったはずだった。

「でも、確かにあの席には……」

「あの席は欠番なんです。年度初めからずっと」

椎名の説明によれば、三年二組の一番奥の席は、年度当初から空席になっているという。クラスの人数の関係で、机と椅子は置いてあるが、実際には使われていない席だった。

慎也は混乱した。自分の記憶と現実が一致しなかった。しかし確実に言えることは、あの机の中に濡れたランドセルがあったということだった。

その夜、慎也は再び学校に戻った。今度は懐中電灯を持参して、三年二組の教室を詳しく調べることにした。

午後八時頃、校舎に入った慎也は、すぐに例の泣き声を聞いた。

「うえーん……ひっく……お母さん……」

今度は言葉も聞き取れた。「お母さん」と呼ぶ、幼い子どもの声だった。慎也は音を立てないよう注意深く三年二組に向かった。

教室のドアは半開きになっていた。慎也は隙間から中を覗いた。

薄暗い教室の中で、小さな人影が机に向かって座っていた。

慎也は息を呑んだ。間違いなく子どもだった。小学校三年生くらいの男の子が、例の席に座って泣いていた。

その子は濡れた制服を着ていた。髪も服も、まるで雨に打たれたようにびしょびしょになっていた。机の上には開かれたノートがあり、その子は鉛筆を握って何かを書こうとしていた。しかし手が震えているのか、うまく文字が書けないようだった。

「うえーん……書けない……お母さん、迎えに来て……」

その子は泣きながらノートに向かっていた。慎也はドアを静かに開けて教室に入った。

「君、どうしたの? なぜこんな時間に学校にいるの?」

慎也が声をかけると、その子が振り返った。

慎也の血が凍った。その子の顔は青白く、唇は紫色に変色していた。そして目には生気がなく、まるで生きていない人間のような表情をしていた。

「先生……」

その子が口を開いた。声は水でも飲み込んだかのように、くぐもっていた。

「僕、帰れないの……お母さんが迎えに来ないの……」

慎也は一歩後ずさった。この子は明らかに普通の児童ではなかった。しかし目の前にいることは確実だった。

「君の名前は?」

「雨宮悠真……三年二組の……」

やはり雨宮という名前だった。しかし椎名によれば、そんな児童は存在しないはずだった。

「悠真君、お家はどこ? 連絡先を教えて」

「わからない……引っ越したばかりで……道がわからないの……」

悠真は泣きながら答えた。その涙は透明ではなく、どす黒い液体だった。

「それで学校にいるの?」

「お母さんが『学校で待ってなさい』って……でももう暗くなっちゃった……怖いよ……」

慎也は職員室に電話をかけようとしたが、悠真に止められた。

「お母さん以外に迎えに来てもらっちゃダメなの……お母さんじゃないと……怒られちゃう……」

悠真の様子は明らかに異常だった。体温も感じられず、呼吸をしているかどうかも定かではなかった。そして何より、その存在自体が学校の記録と矛盾していた。

慎也は一旦その場を離れ、職員室から椎名に電話をかけた。

「椎名先生、申し訳ありません。今、学校にいるんですが、三年二組に雨宮悠真という男の子がいるんです」

「それは不可能です、時雨先生。そんな児童は存在しません」

「でも実際に目の前にいるんです。迎えに来ない母親を待っているようで……」

電話の向こうで椎名が深いため息をついた。

「時雨先生……実は、お話ししなければならないことがあります。明日詳しく説明しますが、その席には近づかないでください」

翌日、椎名から聞かされた話は、慎也の想像を超えるものだった。

「三年前の九月、雨宮悠真という転校生がいました。でも彼は、転校初日に学校に来たきり、翌日から行方不明になったんです」

慎也は言葉を失った。

「警察の調査によると、悠真君は転校初日の放課後、母親の迎えを待って学校に残っていました。しかし母親は交通事故に遭い、迎えに来ることができませんでした」

椎名の声が震えていた。

「悠真君は一晩中学校で母親を待っていたんです。そして翌朝、学校のプールで発見されました。溺死でした」

慎也は戦慄した。あの濡れた服、青い顔、水を飲み込んだような声……すべてに説明がついた。

「母親も事故の重傷で、一週間後に亡くなりました。だから悠真君は、母親が迎えに来ることを永遠に待ち続けているんです」

椎名によれば、それ以降、年に数回、三年二組の教室で悠真の泣き声が聞こえるという。特に雨の日の夕方に多いらしかった。

「でも実際に姿を見た人は、時雨先生が初めてです。きっと悠真君が、時雨先生に何かを伝えたがっているのでしょう」

その夜、慎也は再び学校に向かった。悠真に会い、何かしてあげられることはないか考えるためだった。

三年二組の教室に入ると、悠真がいつものように席に座って泣いていた。

「悠真君」

慎也が声をかけると、悠真が振り返った。

「先生……お母さん、まだ来ないの……」

「悠真君、お母さんのことなんだけど……」

慎也は真実を告げようとしたが、言葉が出なかった。この子に母親の死を伝えることが正しいのか、判断がつかなかった。

「お母さんは事故に遭って……」

「知ってる」

悠真が突然答えた。

「僕、知ってるの。お母さんが死んじゃったこと。でも……でも待ってなきゃダメなの」

悠真の涙が机の上にポタポタと落ちていく。

「『学校で待ってなさい』って言ったから……約束だから……守らなきゃダメなの……」

慎也は理解した。悠真は真実を知っている。しかし母親との約束を破ることができないのだ。たとえその約束が永遠に果たされることがないとわかっていても。

「悠真君、もう待たなくてもいいんだよ。お母さんもきっと、君が苦しんでいるのを見たくないと思う」

「ダメ!」

悠真が大声で叫んだ。その瞬間、教室の温度が急激に下がった。

「お母さんとの約束を破ったら……僕、もっと怒られちゃう……だから待ってなきゃダメなの……」

慎也は絶望的な気持ちになった。悠真は死んでもなお、母親に叱られることを恐れていた。そしてその恐怖が、彼をこの世に縛り付けているのだった。

「でも先生……」

悠真が慎也を見上げた。

「僕、もう疲れちゃった……ずっと待ってるの、疲れちゃった……」

その瞬間、慎也は決断した。

「悠真君、先生が迎えに来てもいいかな? お母さんの代わりに」

悠真の目が少し明るくなった。

「でも……お母さんじゃないとダメって……」

「お母さんも、先生に君をお願いしたんだよ。だから大丈夫」

慎也は優しく言った。それは嘘だったが、この子を救うための嘘だった。

しかし悠真は首を振った。

「ダメ……約束だから……お母さんじゃないとダメ……」

悠真は再び泣き始めた。そして恐ろしいことに、その泣き声は段々大きくなっていった。

「うえーん……お母さん……怖いよ……迎えに来て……」

泣き声は教室を超えて校舎全体に響き渡った。慎也は耳を塞いだが、その泣き声は頭の中に直接響いてくるようだった。

「お母さん……お母さん……お母さん……」

悠真の呼び声は絶望的な響きを帯びていた。しかしその絶望は、決して諦めに変わることはなかった。彼は永遠に待ち続けるつもりだった。

慎也は教室を後にした。悠真を救うことはできなかった。そして翌日から、慎也は毎晩悠真の泣き声を聞くことになった。

最初は同情していた慎也だったが、日が経つにつれて、その泣き声は慎也の精神を蝕み始めた。毎晩毎晩、同じ時刻に同じ場所で響く絶望的な泣き声。

一ヶ月後、慎也は三年二組の前を通ることができなくなった。悠真の泣き声を聞くと、自分まで絶望的な気持ちになってしまうからだった。

二ヶ月後、慎也は夜間の学校に残ることをやめた。しかし家にいても、悠真の泣き声が幻聴として聞こえてくるようになった。

三ヶ月後、慎也は心療内科を受診した。医師は慣性ストレス症候群と診断したが、薬を飲んでも悠真の泣き声は止まらなかった。

半年後、慎也は教師を辞めた。そして他県に引っ越した。しかし新しい住まいでも、毎晩悠真の泣き声が聞こえてきた。

「うえーん……お母さん……迎えに来て……」

慎也は理解した。悠真に関わってしまった者は、永遠にその泣き声を聞き続けることになるのだと。悠真の絶望が、感染するように広がっていくのだと。

一年後、慎也の行方がわからなくなった。警察の調査でも発見されなかった。最後に目撃されたのは、深夜の小学校の校門前だった。

その日以降、三年二組の教室からは二つの泣き声が聞こえるようになった。

「うえーん……お母さん……」

「うえーん……誰か……助けて……」

雨宮悠真の泣き声に、時雨慎也の泣き声が重なって響いていた。二人とも、永遠に誰かを待ち続けることになったのだった。

そして今も、新任教師が赴任してくるたびに、その泣き声は一つずつ増えていく。絶望は伝染し、救おうとする者も同じ運命に陥る。

三年二組の机の中には、今も濡れたランドセルが入っている。そして新しい涙で、それは永遠に乾くことがない。

0

あなたにおすすめの小説

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

意味がわかると怖い話

邪神 白猫

ホラー

【意味がわかると怖い話】解説付き

基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。

※完結としますが、追加次第随時更新※

YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)

お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕

https://youtube.com/@yuachanRio

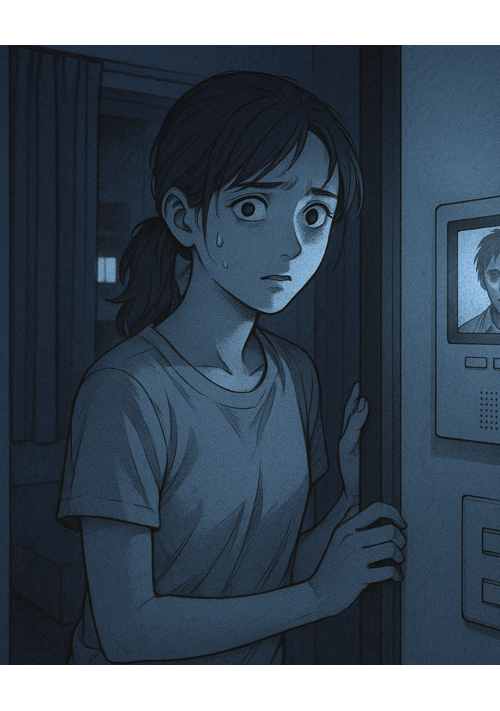

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる