あなたにおすすめの小説

ふしぎなえんぴつ

八神真哉

児童書・童話

テストが返ってきた。40点だった。

お父さんに見つかったらげんこつだ。

ぼくは、神さまにお願いした。

おさいせんをふんぱつして、「100点取らせてください」と。

生贄姫の末路 【完結】

松林ナオ

児童書・童話

水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。

それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。

水の豊かな国には双子のお姫様がいます。

ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。

もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。

王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

ローズお姉さまのドレス

有沢真尋

児童書・童話

*「第3回きずな児童書大賞」エントリー中です*

最近のルイーゼは少しおかしい。

いつも丈の合わない、ローズお姉さまのドレスを着ている。

話し方もお姉さまそっくり。

わたしと同じ年なのに、ずいぶん年上のように振舞う。

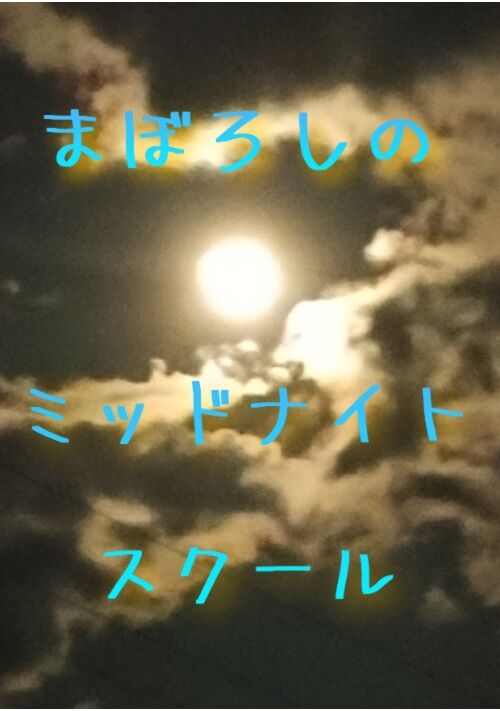

表紙はかんたん表紙メーカーさまで作成

まぼろしのミッドナイトスクール

木野もくば

児童書・童話

深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる