30 / 51

030 ダニエルの姉襲来

しおりを挟む

リリーが、ダニエルの屋敷でお世話になってから三ヵ月の月日が経った。季節は、夏から秋に変わっている。グヴィネズ国は、ヴォリック国よりも北に位置するのでいつも感じていた秋よりも寒い気がする。

聞くところによると、冬が来るのもリリーが暮らしていた国よりも早いみたいだ。

リリーは、すっかりマーティン伯爵家に馴染んでいた。使用人が板につき、貴族令嬢だったのが嘘のようだ。

それに結局、最初のままずっとダニエル付きのメイドとして働かせてもらっている。顔を合わせるのが多いからか、ダニエルは常にリリーを気にかけてくれた。

偶に夕食を一緒に摂ったり、初めてお休みを頂いた日はグヴィネズ国を案内してくれたりもした。

リリーの中で、遊んだり何処かに出掛けて楽しんだりすることに抵抗がある。自分は、そんなことをしている場合ではないという思いが常に付きまとうのだ。

だけど、ダニエルはそんな気持ちを抱えるリリーに気づいているようで上手に楽しませてくれる。

複雑な心境を抱えて屋敷を出たはずなのに、帰ってくる頃には自然と笑顔にされていた。何かに押しつぶされそうになっていた心の重しが、少しだけ軽くなったみたいだった。

リリーの中でダニエルという人間が大きな存在になっている。でもあくまでも、雇用主としてだと固く心を閉ざす。絶対に一線は越えてはいけないのだと、リリーは常に言い聞かせていた。

でもリリーは、ちょっとだけ、ダニエルに戸惑いを覚えている。雇用主として、使用人に良くして頂けるのは本当に嬉しい。だけど、自分のことを恩人だからと過剰に気を遣われているのではないかと心配になるのだ。

リリーは、マーティン家で雇って貰えるだけで充分だ。それ以上は何も望まない。だから最近は、ダニエルがリリーに優しくしてくれると気が引ける。恩返しだと言うけれど、貰い過ぎている気になるのだ。

リリーは、何かを考えだすと頭がパンクしそうになる。余計なことを考えない為に、がむしゃらに働いた。そうすれば、夜も疲れてすぐに寝てしまう。

夜、思考の海に嵌ってしまうと暗く落ち込んでしまうのだ。特に、アレンのことを考える時間が多い。

今日も元気にしているだろうか? もう、ピーターソン家には慣れただろうか? 不自由な思いはしていないだろうか? 顔が見たいと泣きたくなる。

そんな時は、眠りに落ちてしまえば余計なことを考える時間がなくなる。

仕事に熱中していたリリーだったが、色んなことに接するうちに自分の中の視野が少しずつ広くなっていった。きっと、マーティン家での自分の存在が少しずつ認められて、心に余裕が出てきたからかもしれない。

アレンのことばかりではなく、両親たちのことも気になりだした。グレンに探されるのを恐れて、国を出てきた訳だが……。

グレンは、フローレス家に自分を探しに行ったのだろうか? そうだとしたら、両親に何て言ったのだろう? 色々な疑問ばかりが頭に浮かぶ。

考えれば考えるほど、自分は親不孝な子供で何て不出来な娘なのだと怒りを覚える。でもだからと言って、どうすればいいのかわからない。

一つ落ち着いたと思ったら、また新たな不安が胸の中に生まれて自分でも嫌になりつつあった。

ある日、いつものようにリリーが屋敷の掃除をしている時だった。その日は、図書室の担当で圧倒される書籍の数にただただ感動していた。

床を箒ではいていたところに――――。

突然、バンッと図書室の扉が勢いよく開け放たれた。

リリーは、驚いて扉の方に目をやった。

「あなたが、ダニエルが連れて来た子なの?」

気品さと高貴さを兼ね備えて、圧倒的な存在感を放つ女性が仁王立ちして立っている。

(この光景、前にも見た気がするのだけど……)

リリーは、何と答えていいのか分からずに右往左往していた。

「ちょっと、聞いているのだけれど?」

女性は、リリーが何も言わないのに痺れを切らしているようだ。リリーは、慌てて返事をした。

「ッリリーと申します。ダニエル様の紹介で働かせて頂いています」

リリーは、助けたくだりから説明すると長くなると思い省略した。女性は、リリーをジーっと観察している。

リリーは、一体どなたなのだろうと戸惑う。髪は金髪で、綺麗なロングウェーブ。瞳の色がオレンジで、とても華やかな印象を受ける。年齢は、リリーの姉と同じくらいだろうか……。

「ダニエルの婚約者じゃないの? 何で働いてなんかいるのよ? ひょっとして虐められているの?」

女性は、ハッとした顔をしたかと思ったら怪訝そうな表情に変わる。表情がコロコロ変わってとても忙しい人だ。

「ちっ違います。滅相もありません。ダニエル様とは、そういった関係ではなく只の雇用主です」

リリーは、大きくかぶりを振って全否定する。女性の表情が、思いっきり疑いの眼差しに変わる。すると、扉の後ろから誰かが駆けてくる足音が聞こえた。

「ねーさん、いきなり何なんだよ」

駆けてきたのはダニエルだった。息を切らせていて、肩で息をしている。

「ちょっとダニエル、どういうこと? 他国で死にそうになって、助けてくれた女性を連れて来たのではないの? それって惚れちゃったってことでしょ?」

ダニエルは、物凄く動揺している。

「ばっ。ちがっ。いや、ちがくもないと言うか……。いや、でも……」

リリーは、これと同じ光景をこの前も見た気がする。マーティン伯爵に初めて会った時と同じなのだと思い出す。

お姉さんって言っていたから、きっとマーティン伯爵に似ているんだ。

「何なの? この子。はっきりしないで気持ち悪いんだけど?」

ダニエルの姉は、冷ややかな視線を弟に向けている。姉弟仲が良さそうで、見ていてなんだか可笑しくなってくる。

「ふふふ、お二人は仲がよろしいんですね」

リリーは、堪え切れなくて笑いをもらしてしまう。

「ははーん。ダニエルさては……かた」

姉がしゃべっている途中で、ダニエルが彼女の口を塞いでしまう。

「ちょっと!」

もがもがと、ダニエルの姉が塞がれた口を必死で解こうとしている。

「もーいいから、ねーさんは黙ってくれ!」

ダニエルも、これ以上余計なことを言わないように必死だ。そんな光景を、リリーはキョトンとしながら見ていた。一体二人とも、何を言い争っているのだろう?

ダニエルが、とにかく場を仕切り直して姉を黙らせる。

「わかったわよ。もう言わないから、説明しなさいよ! リリーだっけ? ちょっと休憩して三人でお茶でも飲むわよ」

姉の一声で、リリーとダニエルはしていた仕事を中断してお茶を飲むことになった。三人で図書室から、居間へと移動した。

聞くところによると、冬が来るのもリリーが暮らしていた国よりも早いみたいだ。

リリーは、すっかりマーティン伯爵家に馴染んでいた。使用人が板につき、貴族令嬢だったのが嘘のようだ。

それに結局、最初のままずっとダニエル付きのメイドとして働かせてもらっている。顔を合わせるのが多いからか、ダニエルは常にリリーを気にかけてくれた。

偶に夕食を一緒に摂ったり、初めてお休みを頂いた日はグヴィネズ国を案内してくれたりもした。

リリーの中で、遊んだり何処かに出掛けて楽しんだりすることに抵抗がある。自分は、そんなことをしている場合ではないという思いが常に付きまとうのだ。

だけど、ダニエルはそんな気持ちを抱えるリリーに気づいているようで上手に楽しませてくれる。

複雑な心境を抱えて屋敷を出たはずなのに、帰ってくる頃には自然と笑顔にされていた。何かに押しつぶされそうになっていた心の重しが、少しだけ軽くなったみたいだった。

リリーの中でダニエルという人間が大きな存在になっている。でもあくまでも、雇用主としてだと固く心を閉ざす。絶対に一線は越えてはいけないのだと、リリーは常に言い聞かせていた。

でもリリーは、ちょっとだけ、ダニエルに戸惑いを覚えている。雇用主として、使用人に良くして頂けるのは本当に嬉しい。だけど、自分のことを恩人だからと過剰に気を遣われているのではないかと心配になるのだ。

リリーは、マーティン家で雇って貰えるだけで充分だ。それ以上は何も望まない。だから最近は、ダニエルがリリーに優しくしてくれると気が引ける。恩返しだと言うけれど、貰い過ぎている気になるのだ。

リリーは、何かを考えだすと頭がパンクしそうになる。余計なことを考えない為に、がむしゃらに働いた。そうすれば、夜も疲れてすぐに寝てしまう。

夜、思考の海に嵌ってしまうと暗く落ち込んでしまうのだ。特に、アレンのことを考える時間が多い。

今日も元気にしているだろうか? もう、ピーターソン家には慣れただろうか? 不自由な思いはしていないだろうか? 顔が見たいと泣きたくなる。

そんな時は、眠りに落ちてしまえば余計なことを考える時間がなくなる。

仕事に熱中していたリリーだったが、色んなことに接するうちに自分の中の視野が少しずつ広くなっていった。きっと、マーティン家での自分の存在が少しずつ認められて、心に余裕が出てきたからかもしれない。

アレンのことばかりではなく、両親たちのことも気になりだした。グレンに探されるのを恐れて、国を出てきた訳だが……。

グレンは、フローレス家に自分を探しに行ったのだろうか? そうだとしたら、両親に何て言ったのだろう? 色々な疑問ばかりが頭に浮かぶ。

考えれば考えるほど、自分は親不孝な子供で何て不出来な娘なのだと怒りを覚える。でもだからと言って、どうすればいいのかわからない。

一つ落ち着いたと思ったら、また新たな不安が胸の中に生まれて自分でも嫌になりつつあった。

ある日、いつものようにリリーが屋敷の掃除をしている時だった。その日は、図書室の担当で圧倒される書籍の数にただただ感動していた。

床を箒ではいていたところに――――。

突然、バンッと図書室の扉が勢いよく開け放たれた。

リリーは、驚いて扉の方に目をやった。

「あなたが、ダニエルが連れて来た子なの?」

気品さと高貴さを兼ね備えて、圧倒的な存在感を放つ女性が仁王立ちして立っている。

(この光景、前にも見た気がするのだけど……)

リリーは、何と答えていいのか分からずに右往左往していた。

「ちょっと、聞いているのだけれど?」

女性は、リリーが何も言わないのに痺れを切らしているようだ。リリーは、慌てて返事をした。

「ッリリーと申します。ダニエル様の紹介で働かせて頂いています」

リリーは、助けたくだりから説明すると長くなると思い省略した。女性は、リリーをジーっと観察している。

リリーは、一体どなたなのだろうと戸惑う。髪は金髪で、綺麗なロングウェーブ。瞳の色がオレンジで、とても華やかな印象を受ける。年齢は、リリーの姉と同じくらいだろうか……。

「ダニエルの婚約者じゃないの? 何で働いてなんかいるのよ? ひょっとして虐められているの?」

女性は、ハッとした顔をしたかと思ったら怪訝そうな表情に変わる。表情がコロコロ変わってとても忙しい人だ。

「ちっ違います。滅相もありません。ダニエル様とは、そういった関係ではなく只の雇用主です」

リリーは、大きくかぶりを振って全否定する。女性の表情が、思いっきり疑いの眼差しに変わる。すると、扉の後ろから誰かが駆けてくる足音が聞こえた。

「ねーさん、いきなり何なんだよ」

駆けてきたのはダニエルだった。息を切らせていて、肩で息をしている。

「ちょっとダニエル、どういうこと? 他国で死にそうになって、助けてくれた女性を連れて来たのではないの? それって惚れちゃったってことでしょ?」

ダニエルは、物凄く動揺している。

「ばっ。ちがっ。いや、ちがくもないと言うか……。いや、でも……」

リリーは、これと同じ光景をこの前も見た気がする。マーティン伯爵に初めて会った時と同じなのだと思い出す。

お姉さんって言っていたから、きっとマーティン伯爵に似ているんだ。

「何なの? この子。はっきりしないで気持ち悪いんだけど?」

ダニエルの姉は、冷ややかな視線を弟に向けている。姉弟仲が良さそうで、見ていてなんだか可笑しくなってくる。

「ふふふ、お二人は仲がよろしいんですね」

リリーは、堪え切れなくて笑いをもらしてしまう。

「ははーん。ダニエルさては……かた」

姉がしゃべっている途中で、ダニエルが彼女の口を塞いでしまう。

「ちょっと!」

もがもがと、ダニエルの姉が塞がれた口を必死で解こうとしている。

「もーいいから、ねーさんは黙ってくれ!」

ダニエルも、これ以上余計なことを言わないように必死だ。そんな光景を、リリーはキョトンとしながら見ていた。一体二人とも、何を言い争っているのだろう?

ダニエルが、とにかく場を仕切り直して姉を黙らせる。

「わかったわよ。もう言わないから、説明しなさいよ! リリーだっけ? ちょっと休憩して三人でお茶でも飲むわよ」

姉の一声で、リリーとダニエルはしていた仕事を中断してお茶を飲むことになった。三人で図書室から、居間へと移動した。

881

あなたにおすすめの小説

婚約破棄されたのでファンシーショップ始めました。 ― 元婚約者が、お人形さんを側室にしようとして大恥をかきました ―

鷹 綾

恋愛

隣国の王子から「政略的にも個人的にも魅力を感じない」と婚約破棄された、ファンタジア王国第三女王タナー。

泣きも怒りもせず、彼女が考えたのは――「いつか王宮の庇護がなくなっても困らない生き方」だった。

まだ八歳。

それでも先を見据え、タナーは王都の片隅で小さなファンシーショップを開くことを決意する。

並ぶのは、かわいい雑貨。

そして、かわいい魔法の雑貨。

お茶を淹れてくれるクマのぬいぐるみ店員《テイデイ・バトラー》、

冷めないティーカップ、

時間になると小鳥が飛び出すアンティーク時計――。

静かに広がる評判の裏で、

かつての元婚約者は「お人形さんを側室にしようとして」赤っ恥をかくことに。

ざまぁは控えめ、日常はやさしく。

かわいいものに囲まれながら、女王は今日も穏やかにお店を開けています。

---

この文面は

✔ アルファポリス向け文字数

✔ 女子読者に刺さるワード配置

✔ ネタバレしすぎない

✔ ほのぼの感キープ

を全部満たしています。

次は

👉 タグ案

👉 ランキング用超短縮あらすじ(100字)

どちらにしますか?

白い結婚の末、離婚を選んだ公爵夫人は二度と戻らない』

鍛高譚

恋愛

白い結婚の末、「白い結婚」の末、私は冷遇され、夫は愛人を溺愛していた――ならば、もう要らないわ」

公爵令嬢 ジェニファー・ランカスター は、王弟 エドワード・クラレンス公爵 のもとへ政略結婚として嫁ぐ。

だが、その結婚生活は冷たく空虚なものだった。夫は愛人 ローザ・フィッツジェラルド に夢中になり、公爵夫人であるジェニファーは侮辱され、無視され続ける日々。

――それでも、貴族の娘は耐えなければならないの?

何の愛もなく、ただ飾り物として扱われる結婚に見切りをつけたジェニファーは 「離婚」 を決意する。

しかし、王弟であるエドワードとの離婚は容易ではない。実家のランカスター家は猛反対し、王宮の重臣たちも彼女の決断を 「公爵家の恥」 と揶揄する。

それでも、ジェニファーは負けない。弁護士と協力し、着々と準備を進めていく。

そんな折、彼女は北方の大国 ヴォルフ公国の大公、アレクサンダー・ヴォルフ と出会う。

温かく誠実な彼との交流を通じて、ジェニファーは 「本当に大切にされること」 を知る。

そして、彼女の決断は、王都の社交界に大きな波紋を呼ぶこととなる――。

「公爵夫人を手放したことを、いつか後悔しても遅いわ」

「私はもう、あなたたちの飾り人形じゃない」

離婚を巡る策略、愛人の凋落、元夫の後悔――。

そして、新たな地で手にした 「愛される結婚」。

どうして私にこだわるんですか!?

風見ゆうみ

恋愛

「手柄をたてて君に似合う男になって帰ってくる」そう言って旅立って行った婚約者は三年後、伯爵の爵位をいただくのですが、それと同時に旅先で出会った令嬢との結婚が決まったそうです。

それを知った伯爵令嬢である私、リノア・ブルーミングは悲しい気持ちなんて全くわいてきませんでした。だって、そんな事になるだろうなってわかってましたから!

婚約破棄されて捨てられたという噂が広まり、もう結婚は無理かな、と諦めていたら、なんと辺境伯から結婚の申し出が! その方は冷酷、無口で有名な方。おっとりした私なんて、すぐに捨てられてしまう、そう思ったので、うまーくお断りして田舎でゆっくり過ごそうと思ったら、なぜか結婚のお断りを断られてしまう。

え!? そんな事ってあるんですか? しかもなぜか、元婚約者とその彼女が田舎に引っ越した私を追いかけてきて!?

おっとりマイペースなヒロインとヒロインに恋をしている辺境伯とのラブコメです。ざまぁは後半です。

※独自の世界観ですので、設定はゆるめ、ご都合主義です。

今日結婚した夫から2年経ったら出ていけと言われました

四折 柊

恋愛

子爵令嬢であるコーデリアは高位貴族である公爵家から是非にと望まれ結婚した。美しくもなく身分の低い自分が何故? 理由は分からないが自分にひどい扱いをする実家を出て幸せになれるかもしれないと淡い期待を抱く。ところがそこには思惑があり……。公爵は本当に愛する女性を妻にするためにコーデリアを利用したのだ。夫となった男は言った。「お前と本当の夫婦になるつもりはない。2年後には公爵邸から国外へ出ていってもらう。そして二度と戻ってくるな」と。(いいんですか? それは私にとって……ご褒美です!)

王子様への置き手紙

あおた卵

恋愛

フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯

数多の令嬢を弄んだ公爵令息が夫となりましたが、溺愛することにいたしました

鈴元 香奈

恋愛

伯爵家の一人娘エルナは第三王子の婚約者だったが、王子の病気療養を理由に婚約解消となった。そして、次の婚約者に選ばれたのは公爵家長男のリクハルド。何人もの女性を誑かせ弄び、ぼろ布のように捨てた女性の一人に背中を刺され殺されそうになった。そんな醜聞にまみれた男だった。

エルナが最も軽蔑する男。それでも、夫となったリクハルドを妻として支えていく決意をしたエルナだったが。

小説家になろうさんにも投稿しています。

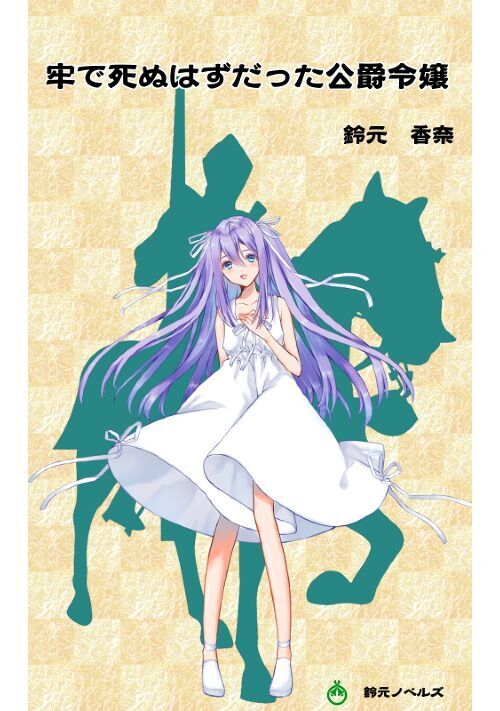

牢で死ぬはずだった公爵令嬢

鈴元 香奈

恋愛

婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。

表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。

小説家になろうさんにも投稿しています。

王太子に愛されないので、隣国王子に拾われました

鍛高譚

恋愛

「王太子妃として、私はただの飾り――それなら、いっそ逃げるわ」

オデット・ド・ブランシュフォール侯爵令嬢は、王太子アルベールの婚約者として育てられた。誰もが羨む立場のはずだったが、彼の心は愛人ミレイユに奪われ、オデットはただの“形式だけの妻”として冷遇される。

「君との結婚はただの義務だ。愛するのはミレイユだけ」

そう嘲笑う王太子と、勝ち誇る愛人。耐え忍ぶことを強いられた日々に、オデットの心は次第に冷え切っていった。だが、ある日――隣国アルヴェールの王子・レオポルドから届いた一通の書簡が、彼女の運命を大きく変える。

「もし君が望むなら、私は君を迎え入れよう」

このまま王太子妃として屈辱に耐え続けるのか。それとも、自らの人生を取り戻すのか。

オデットは決断する。――もう、アルベールの傀儡にはならない。

愛人に嘲笑われた王妃の座などまっぴらごめん!

王宮を飛び出し、隣国で新たな人生を掴み取ったオデットを待っていたのは、誠実な王子の深い愛。

冷遇された令嬢が、理不尽な白い結婚を捨てて“本当の幸せ”を手にする

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる