1 / 2

蟻ジャンプ

しおりを挟む

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このお話は「百合と世界と名探偵」のサイドストーリーです。

この1本の短編だけで完結していますが、本編が気になった方は、よろしければイラストとアイコンありの本編もどうぞ~。

https://yuri.26g.me/(百合と世界と名探偵で検索!)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多江良チグサは、ブラックボードに書かれていた、本日のメニューを眺めていた。

どれも食べたことのない献立で、ちょっとやそっとで決められない。似たような生徒は多くいたようで、周りにも自分のようにメニューを選べない生徒は多くいるようだった。

「迷ってるの?」鷹森シュアの声が聞こえた。

チグサが振り返ると、クラスメイトのシュアが少しかがむような仕草をして立っていた。同い年のはずなのに、妙に目にかかる髪が色っぽい。

「えーと…」チグサはすぐにシュアから、メニューに視線を移した。「そうなんだよね」

「私はC」シュアは即答した。Cは鯖の煮付けだった。

「シュアちゃん、決めるの早いね」

「べつに」

「決め手とか、あるの?」

「栄養」シュアはとくになんの素振りも見せることなく、自然に答えた。

「シュアちゃんらしいね」チグサはどこかおかしくなって、口に手を当てくすりと笑った。

百合学園内の食堂はとても賑やかで、時間がたてばたつほど、話し声が反響して喧騒が大きくなっていた。チグサはBメニューに決めたあと、トレイを持って並んでいく。やがて自分の分を受け取ると、シュアの対面に座った。

「Bにしたんだ」前に座るシュアが、お味噌汁の入った器を両手で持ちながら言った。「エビチリ」

「なんか美味しそうだったんだよね」チグサは笑った。

食事しながら、あらためてチグサは、シュアの顔をそれとなく見やった。紫色のウェーブがかかったセミロングヘアーに、頭の横には大きなリボン。その性格にやや似つかわしくないアクセサリーといえるが、どうやら上級生に、もっと可愛げをつけるようにと勧められてつけているようだった。

普段は敵対する組織同士なのにな、とチグサは思う。

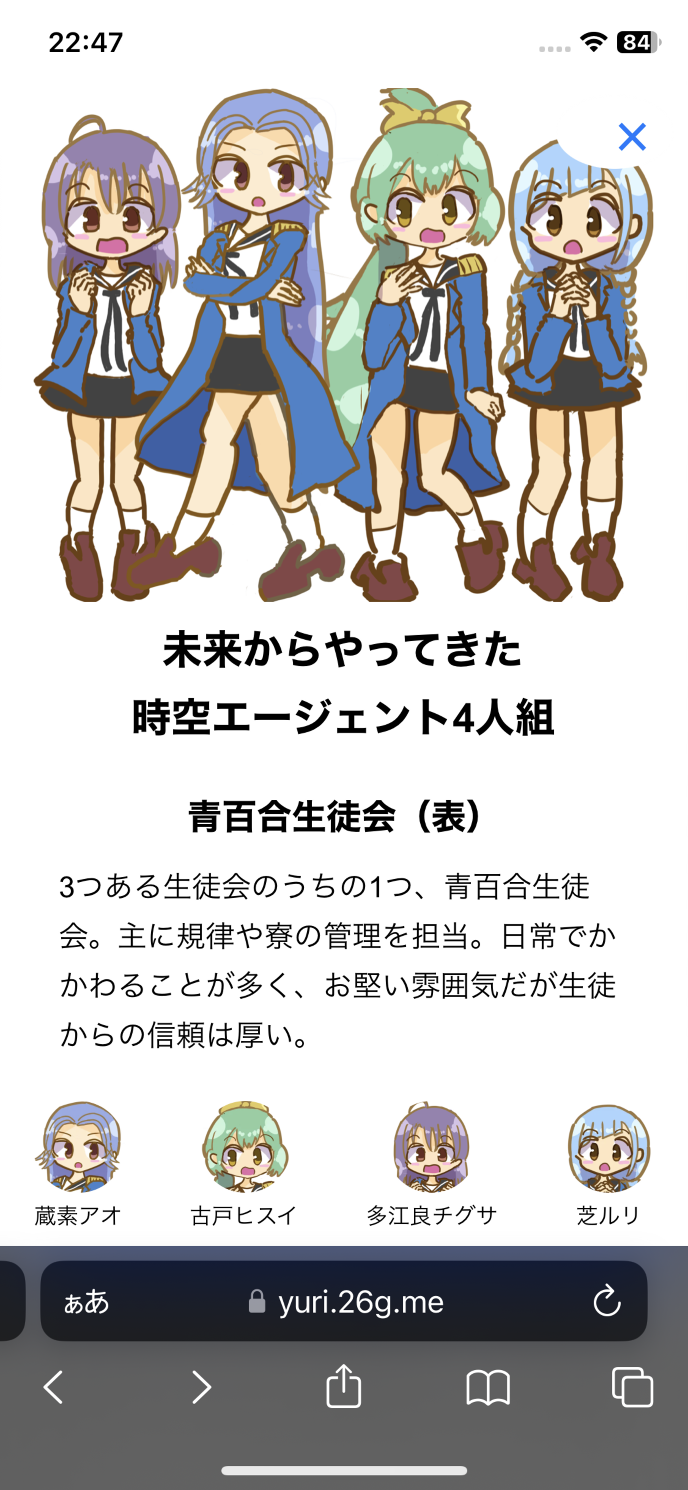

自分は青百合生徒会で、シュアは赤百合生徒会。そして、自分は未来からきた人間で、シュアは異世界からきた人間だ。

ふたりとも、天野川ノアに謎を解かせ、その体内反応を調査するという使命を負っている。だからこうして普通に話しているだけでも、どこか最初は違和感があった。だが、よくよく考えると、協力してもいいのになと思うが、自分が平和主義のせいだろうか。

「テスト近いよね」シュアが言った。

「あー、ねー」チグサはため息をついた。「もう絶望的すぎて…、食事も喉に通らない感じだよね」

「すっごい食べてるけど」シュアは目を細めた。

「こ、これは…。えーと…」チグサは視線をそらした。

「多江良さんっておもしろいよね」シュアは少しだけ口元をゆるめて言った。

「そ、そうかな」チグサは水を一口飲んだ。「もうなんていうか、未来の答案を見て、それで100点とりたい気分」

「カンニングにもほどあるけど」

チグサはシュアに顔を近づけた。「もしくは、ミニEPTで、代わりに答えてほしいかな」と小声で言った。

「なにそれ?」

「今で言う、AIみたいなものなんだけど、空気を伝えて脳に語りかけてくれるの。もちろん、未来でも学校では禁止なんだけど」

「よくわからないけど…」シュアは額に手を当てた。「つまり、それを使えば、周りにバレずにカンニングできちゃうと」

「そういうこと」チグサは胸をはった。

「そんな自慢げに言われても…」

「いやいや!もちろん、使わないから。現代でも未来でも」

「声が大きいから」シュアは視線だけ周囲をぎょろぎょろと動かした。

「あ、つい」チグサは小さく両手を上げた。

「そんな便利なものがあるんだ。魔法では、さすがにむりかな」

「…あらためて考えると、私たち、すごい会話してない?」チグサは片手をそえ、シュアの耳元でささやいた。

「今更」シュアは肩をすくめると、鯖の身を小さくくずして、無表情のまま口の中に運んだのであった。

「どうしよう、チグサちゃん」

その日の晩、チグサは自分の部屋で、隣部屋の佐竹キモモから相談を受けていた。

ふたりともベッドに腰掛けている。窓の外はもう暗く、BGMも何もかけていないため、部屋は静寂に包まれていた。

「えーと…、急にどうしたの、佐竹さん」チグサは頬をかいた。

「今度の数学のテスト、私、どうしても高得点、とらないと」

「え、あー…、なにか理由があるのかな」

「私のお母さん、かなり厳しくて、ほら、私、いやほらって言ってもわかんないか」キモモは思い出すように天井を見上げた。「最近、ずっとライブばっか行ってんじゃん」

「あー、聞いたことあるかも」

「それで、成績低いままだったら、もうライブのチケット買ってくれないとか言ってて」

「う、うーん…」

それはしょうがないのでは、と少し思えなくもないが、とチグサは思ったが黙っておく。

「チグサちゃんだったら、成績よくする方法、何か知ってるって思って」

「え? な、なんで?」チグサは驚いた。「私、そんな成績よくないけど」

「そう? でも、生徒会入ってるじゃん」

「まあ、入ってるけど」チグサは正面を向いた。

たしかに自分は青百合生徒会に入っているが、それは青百合生徒会が全員、未来からきた時空エージェントという理由だからである。また、実際にチグサは未来では成績がいいが、まだ現代の勉強にはなれず、こちらでの成績はそれほどふるっていなかった。いっそのこと、これも任務のひとつなのだから、少しぐらいどうにかしてほしいと思わなくもないが、EPTが現状のやり方を支持している以上、チグサもそれに従わないわけにはいかない。

「私はちょっとあれだけど、ほかの誰かに教えてもらうとかさ」チグサは、キモモに向き直って話した。

「えー、隣の部屋のよしみじゃーん」キモモは甘えるような声で言った。

「うーん、まあ、そうだけど」

「お願い、勉強おしえて」キモモは両手を合わせた。「もしくは、なにか成績よくする、こう、コツみたいの教えて」

「まあ、おしえるだけならいいけど…。たぶん効果ないよ? 私が教えてほしいぐらいだし」

「私、どうしても、今度のライブ行きたいの! だって、解散ライブなんだよ解散ライブ! これ逃すと二度と行けないんだよ!?」

それを聞いたチグサはため息をつくと、腕を組み考えた。はたしてどうするべきか、と。

数日後、体育の授業が終わり、制服に着替え終わったチグサは廊下を歩いていた。喉が乾いていたので、水を飲もうと水道に行くと、須藤エリが先に水を飲んでいた。

須藤エリは同じ2学年でも、成績がいいことで有名で、いつも学年上位を獲得していた。

チグサは、ちらりと彼女の横顔を見やる。メガネが似合う美しい顔立ちで、右の横髪は耳の後ろにやっていたが、左は頬まで垂らしていた。

そして思う。このエリに教えてもらえば、キモモも成績が伸びやすいのではないかと。ただ、彼女は無口でクールなことで有名で、とてもそんな頼みを承諾するようなタイプには思えなかった。

「なに?」エリは髪を中指でかきわけながら、きりっと冷たい表情でこちらを睨んできた。

「え!」気づけばじっと直視していたのだろう、チグサは大いに驚き両手を小さく上げた。「べ、べつに!」

「そう」エリがハンカチを取り出した。

「須藤さん、あの、誰かに、誰かにというか、勉強とかって教えてみたりとかって思わない?」チグサは言った。自分で言ってて勧誘下手すぎだろ、と感じる。

「思わない」

「アウチ!」

「じゃ」

「お願い、どうしてもだめ? 実は、悩んでる子がいてさ」チグサは前に回り込むように移動し、両手を合わせた。

「忙しいし、人と話すの苦手」

「うーん、そう言われると…」これ以上何も言えず、とチグサは思い勧誘を終わりにした。

放課後、今までの話を青百合生徒会室に戻って、チグサはほかの三人に話した。

「どうすることもできんだろう」アオは書類に目を通しながら言った。青百合生徒会の生徒会長である。

「で、ですよねー」その横の机に立っているチグサは、想像通りの答えが返ってきて目を細める。

「まあ、自力で成績を上げるか、バイト…あ、でも、お金の問題じゃないんでしょう?」副会長のヒスイが椅子を回転させ、こちらに向いた。

「許可が出ないって話ですからね」チグサは手のひらを広げた。「チケットはすでにとれてるみたいです」

「まあ、ここはお嬢様学校だしな」アオが言った。「そういう親がいても不思議ではない」

「何かいい方法ないですかねー…」チグサは顎に手を当てて考える。

「チグサちゃん」ヒスイがこちらを見ながら言った。「困ってるからって、もちろん、ミニEPTを貸すとかだめよ」

「もちろんです、もちろんですってば!」チグサは両手をぶんぶんと、自分でもびっくりするぐらい大げさにふった。

数カ月後。

チグサは自分の部屋で、友達二人と生配信を見ていた。

そのメンバーがかなりおかしな組み合わせで、シュアと、1年生の黒海テルという少女である。

この黒海テルは、チグサたちがターゲットにしている少女の友達だ。誰とでも仲良くなれる性格で、噂話などにも精通している。そこまですごい親しいというわけではなかったが、今回はこの3人でとある目的があった。

とある音楽フェスがあり、そこにお互いの好きなミュージシャンが出るというので、こうして中継を見に集まったというわけである。

「すごい同接ですねー」テルはクッションを両手で抱え、ベッドに腰掛けながら言った。

「テルちゃん、1年生なのに、上級生と馴染むのうますぎだよね…」チグサはやや呆れながら言った。

「えへへ、お世話になってます!」テルは片目をつぶって敬礼した。

「そういえばさ、ここに出るアーティストで」3人の中央に座るシュアが言った。「まえに話した、…そうだ、佐竹さんの好きなグループ出てたよね」

「あ、でも、もう解散しちゃったよ」チグサは答えた。「でも、ライブは行けたみたいなんだよね」

「え、なんですかそれ!」テルが身を乗り出す。「私、気になります!」

「…いや、そんな、うーん、まあ言っちゃっていいか」チグサは手のひらを広げた。「これ秘密だよ?」

「大丈夫です、私、口固いですから」テルは微笑む。

「信じられないけど」チグサは目を細める。「ほら、2年の、佐竹さん、成績が悪くなっちゃって、ここのグループの解散ライブ、親から許可が出なかったのね、見に行くのに」

「ほうほう」

「で、私が相談に乗って、どうにもしてあげられなかったんだけど…」

「だけど?」

「ライブ、結局行けたんでしょ?」シュアがベッドに両手をつきながら言った。部屋着だからか、珍しいショートパンツ姿である。

「そう」チグサは人差し指を立てた。「この話、シュアちゃんにもしたんだけど。シュアちゃん、成績いいし」

「つまり、成績がよくなったんですか?」テルが尋ねた。「佐竹先輩は」

「よくなった」チグサは頷いた。「でも、なぜだかはわかんないんだよね」

「うーん、あれですかね、テル名探偵が推理するに」テルは顎に手を当て、腕を組んだ。「きっと、不思議な機械か何かで、カンニングでもしたんでしょうか」

「え!?」チグサは驚いた。「いやいやまさか」

それからライブが始まるまで、3人は雑談をする。やがて、テルがお手洗いで席を立ったタイミングで、シュアがチグサに話しかけてきた。

「ねえ、本当に、あのミニEPTとやらを貸したんじゃないの?」

「か、貸さないってば」チグサはぶんぶんと手を横に振った。「ていうか、未来の機器を貸した時点で、私、重罪人だし」

「まあ、そうか」

やがてテルも戻ってきて、3人でライブを鑑賞する。

すると、ライブの最前列、そこの観客席が一瞬だけ見えた。

そこにいたのは、キモモとエリの姿だった。

「あれ…」チグサは目を細めた。もうライブ映像に切り替わってしまったが、思わず身を乗り出していた。「今、佐竹さんと…、須藤さん、いなかった?」

「いたね」シュアが言った。「二人とも、こういうの趣味だっけ。とくに須藤さん」

「あれ?」テルが首をかしげた。「付き合ってるんですよね、あの二人」

「え!?」チグサとシュアはほぼ二人同時に声を上げた。

「あれ、知らないんですか? あ、でも、付き合い出したの、たぶん一ヶ月前とかだから…」テルは思い出すように視線を横にやった。

「そうか」シュアが言った。「それで、成績がよくなったのか、須藤さんが佐竹さんに教えて」

「詳しいことは知らないですけど」テルがこちらに向き直った。「たぶん、勉強を教えてもらうために、佐竹先輩が、須藤先輩の部屋に何度も行ってたっていう話は聞いてます。それがきっかけじゃないですか?」

「でも、それで、付き合ってるってなる?」チグサが答えた。

「あ、でも、佐竹さんが仲いい人には言ってるみたいですけど。…まあ、1年の私に届くぐらいだから、けっこう、広まっちゃってるみたいですけど」テルは苦笑いをした。

チグサとシュアは顔を見合わせる。二人で黙ってしまう。

もう一度、モニターに視線を見やる。もう、キモモもエリももちろん映っていないが、まるで歌が頭に入ってこなかった。

「…はあ、えーと、女子校って、そういうの、ほんとにあるんだねぇ」自分でもなんだこの感想は、と思ったがチグサは思わず口にした。

「まあ、迷惑かけなければ、成績もよくなってるしいいんじゃない?」シュアが言った。

「へへー、私がいてよかったですねー」テルが笑った。「これで謎がひとつ解けましたよ」

「いてよかったかなぁ」チグサは頬を引きつらせる。「知らなかったほうがいいような、知らなかったほうがよかったような…」

「なんかお腹すいてきたな」シュアがぼそりとつぶやく。

「え、なんで?」

「頭使いすぎたかも。栄養が足りない」シュアがこめかみを押さえた。

このお話は「百合と世界と名探偵」のサイドストーリーです。

この1本の短編だけで完結していますが、本編が気になった方は、よろしければイラストとアイコンありの本編もどうぞ~。

https://yuri.26g.me/(百合と世界と名探偵で検索!)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多江良チグサは、ブラックボードに書かれていた、本日のメニューを眺めていた。

どれも食べたことのない献立で、ちょっとやそっとで決められない。似たような生徒は多くいたようで、周りにも自分のようにメニューを選べない生徒は多くいるようだった。

「迷ってるの?」鷹森シュアの声が聞こえた。

チグサが振り返ると、クラスメイトのシュアが少しかがむような仕草をして立っていた。同い年のはずなのに、妙に目にかかる髪が色っぽい。

「えーと…」チグサはすぐにシュアから、メニューに視線を移した。「そうなんだよね」

「私はC」シュアは即答した。Cは鯖の煮付けだった。

「シュアちゃん、決めるの早いね」

「べつに」

「決め手とか、あるの?」

「栄養」シュアはとくになんの素振りも見せることなく、自然に答えた。

「シュアちゃんらしいね」チグサはどこかおかしくなって、口に手を当てくすりと笑った。

百合学園内の食堂はとても賑やかで、時間がたてばたつほど、話し声が反響して喧騒が大きくなっていた。チグサはBメニューに決めたあと、トレイを持って並んでいく。やがて自分の分を受け取ると、シュアの対面に座った。

「Bにしたんだ」前に座るシュアが、お味噌汁の入った器を両手で持ちながら言った。「エビチリ」

「なんか美味しそうだったんだよね」チグサは笑った。

食事しながら、あらためてチグサは、シュアの顔をそれとなく見やった。紫色のウェーブがかかったセミロングヘアーに、頭の横には大きなリボン。その性格にやや似つかわしくないアクセサリーといえるが、どうやら上級生に、もっと可愛げをつけるようにと勧められてつけているようだった。

普段は敵対する組織同士なのにな、とチグサは思う。

自分は青百合生徒会で、シュアは赤百合生徒会。そして、自分は未来からきた人間で、シュアは異世界からきた人間だ。

ふたりとも、天野川ノアに謎を解かせ、その体内反応を調査するという使命を負っている。だからこうして普通に話しているだけでも、どこか最初は違和感があった。だが、よくよく考えると、協力してもいいのになと思うが、自分が平和主義のせいだろうか。

「テスト近いよね」シュアが言った。

「あー、ねー」チグサはため息をついた。「もう絶望的すぎて…、食事も喉に通らない感じだよね」

「すっごい食べてるけど」シュアは目を細めた。

「こ、これは…。えーと…」チグサは視線をそらした。

「多江良さんっておもしろいよね」シュアは少しだけ口元をゆるめて言った。

「そ、そうかな」チグサは水を一口飲んだ。「もうなんていうか、未来の答案を見て、それで100点とりたい気分」

「カンニングにもほどあるけど」

チグサはシュアに顔を近づけた。「もしくは、ミニEPTで、代わりに答えてほしいかな」と小声で言った。

「なにそれ?」

「今で言う、AIみたいなものなんだけど、空気を伝えて脳に語りかけてくれるの。もちろん、未来でも学校では禁止なんだけど」

「よくわからないけど…」シュアは額に手を当てた。「つまり、それを使えば、周りにバレずにカンニングできちゃうと」

「そういうこと」チグサは胸をはった。

「そんな自慢げに言われても…」

「いやいや!もちろん、使わないから。現代でも未来でも」

「声が大きいから」シュアは視線だけ周囲をぎょろぎょろと動かした。

「あ、つい」チグサは小さく両手を上げた。

「そんな便利なものがあるんだ。魔法では、さすがにむりかな」

「…あらためて考えると、私たち、すごい会話してない?」チグサは片手をそえ、シュアの耳元でささやいた。

「今更」シュアは肩をすくめると、鯖の身を小さくくずして、無表情のまま口の中に運んだのであった。

「どうしよう、チグサちゃん」

その日の晩、チグサは自分の部屋で、隣部屋の佐竹キモモから相談を受けていた。

ふたりともベッドに腰掛けている。窓の外はもう暗く、BGMも何もかけていないため、部屋は静寂に包まれていた。

「えーと…、急にどうしたの、佐竹さん」チグサは頬をかいた。

「今度の数学のテスト、私、どうしても高得点、とらないと」

「え、あー…、なにか理由があるのかな」

「私のお母さん、かなり厳しくて、ほら、私、いやほらって言ってもわかんないか」キモモは思い出すように天井を見上げた。「最近、ずっとライブばっか行ってんじゃん」

「あー、聞いたことあるかも」

「それで、成績低いままだったら、もうライブのチケット買ってくれないとか言ってて」

「う、うーん…」

それはしょうがないのでは、と少し思えなくもないが、とチグサは思ったが黙っておく。

「チグサちゃんだったら、成績よくする方法、何か知ってるって思って」

「え? な、なんで?」チグサは驚いた。「私、そんな成績よくないけど」

「そう? でも、生徒会入ってるじゃん」

「まあ、入ってるけど」チグサは正面を向いた。

たしかに自分は青百合生徒会に入っているが、それは青百合生徒会が全員、未来からきた時空エージェントという理由だからである。また、実際にチグサは未来では成績がいいが、まだ現代の勉強にはなれず、こちらでの成績はそれほどふるっていなかった。いっそのこと、これも任務のひとつなのだから、少しぐらいどうにかしてほしいと思わなくもないが、EPTが現状のやり方を支持している以上、チグサもそれに従わないわけにはいかない。

「私はちょっとあれだけど、ほかの誰かに教えてもらうとかさ」チグサは、キモモに向き直って話した。

「えー、隣の部屋のよしみじゃーん」キモモは甘えるような声で言った。

「うーん、まあ、そうだけど」

「お願い、勉強おしえて」キモモは両手を合わせた。「もしくは、なにか成績よくする、こう、コツみたいの教えて」

「まあ、おしえるだけならいいけど…。たぶん効果ないよ? 私が教えてほしいぐらいだし」

「私、どうしても、今度のライブ行きたいの! だって、解散ライブなんだよ解散ライブ! これ逃すと二度と行けないんだよ!?」

それを聞いたチグサはため息をつくと、腕を組み考えた。はたしてどうするべきか、と。

数日後、体育の授業が終わり、制服に着替え終わったチグサは廊下を歩いていた。喉が乾いていたので、水を飲もうと水道に行くと、須藤エリが先に水を飲んでいた。

須藤エリは同じ2学年でも、成績がいいことで有名で、いつも学年上位を獲得していた。

チグサは、ちらりと彼女の横顔を見やる。メガネが似合う美しい顔立ちで、右の横髪は耳の後ろにやっていたが、左は頬まで垂らしていた。

そして思う。このエリに教えてもらえば、キモモも成績が伸びやすいのではないかと。ただ、彼女は無口でクールなことで有名で、とてもそんな頼みを承諾するようなタイプには思えなかった。

「なに?」エリは髪を中指でかきわけながら、きりっと冷たい表情でこちらを睨んできた。

「え!」気づけばじっと直視していたのだろう、チグサは大いに驚き両手を小さく上げた。「べ、べつに!」

「そう」エリがハンカチを取り出した。

「須藤さん、あの、誰かに、誰かにというか、勉強とかって教えてみたりとかって思わない?」チグサは言った。自分で言ってて勧誘下手すぎだろ、と感じる。

「思わない」

「アウチ!」

「じゃ」

「お願い、どうしてもだめ? 実は、悩んでる子がいてさ」チグサは前に回り込むように移動し、両手を合わせた。

「忙しいし、人と話すの苦手」

「うーん、そう言われると…」これ以上何も言えず、とチグサは思い勧誘を終わりにした。

放課後、今までの話を青百合生徒会室に戻って、チグサはほかの三人に話した。

「どうすることもできんだろう」アオは書類に目を通しながら言った。青百合生徒会の生徒会長である。

「で、ですよねー」その横の机に立っているチグサは、想像通りの答えが返ってきて目を細める。

「まあ、自力で成績を上げるか、バイト…あ、でも、お金の問題じゃないんでしょう?」副会長のヒスイが椅子を回転させ、こちらに向いた。

「許可が出ないって話ですからね」チグサは手のひらを広げた。「チケットはすでにとれてるみたいです」

「まあ、ここはお嬢様学校だしな」アオが言った。「そういう親がいても不思議ではない」

「何かいい方法ないですかねー…」チグサは顎に手を当てて考える。

「チグサちゃん」ヒスイがこちらを見ながら言った。「困ってるからって、もちろん、ミニEPTを貸すとかだめよ」

「もちろんです、もちろんですってば!」チグサは両手をぶんぶんと、自分でもびっくりするぐらい大げさにふった。

数カ月後。

チグサは自分の部屋で、友達二人と生配信を見ていた。

そのメンバーがかなりおかしな組み合わせで、シュアと、1年生の黒海テルという少女である。

この黒海テルは、チグサたちがターゲットにしている少女の友達だ。誰とでも仲良くなれる性格で、噂話などにも精通している。そこまですごい親しいというわけではなかったが、今回はこの3人でとある目的があった。

とある音楽フェスがあり、そこにお互いの好きなミュージシャンが出るというので、こうして中継を見に集まったというわけである。

「すごい同接ですねー」テルはクッションを両手で抱え、ベッドに腰掛けながら言った。

「テルちゃん、1年生なのに、上級生と馴染むのうますぎだよね…」チグサはやや呆れながら言った。

「えへへ、お世話になってます!」テルは片目をつぶって敬礼した。

「そういえばさ、ここに出るアーティストで」3人の中央に座るシュアが言った。「まえに話した、…そうだ、佐竹さんの好きなグループ出てたよね」

「あ、でも、もう解散しちゃったよ」チグサは答えた。「でも、ライブは行けたみたいなんだよね」

「え、なんですかそれ!」テルが身を乗り出す。「私、気になります!」

「…いや、そんな、うーん、まあ言っちゃっていいか」チグサは手のひらを広げた。「これ秘密だよ?」

「大丈夫です、私、口固いですから」テルは微笑む。

「信じられないけど」チグサは目を細める。「ほら、2年の、佐竹さん、成績が悪くなっちゃって、ここのグループの解散ライブ、親から許可が出なかったのね、見に行くのに」

「ほうほう」

「で、私が相談に乗って、どうにもしてあげられなかったんだけど…」

「だけど?」

「ライブ、結局行けたんでしょ?」シュアがベッドに両手をつきながら言った。部屋着だからか、珍しいショートパンツ姿である。

「そう」チグサは人差し指を立てた。「この話、シュアちゃんにもしたんだけど。シュアちゃん、成績いいし」

「つまり、成績がよくなったんですか?」テルが尋ねた。「佐竹先輩は」

「よくなった」チグサは頷いた。「でも、なぜだかはわかんないんだよね」

「うーん、あれですかね、テル名探偵が推理するに」テルは顎に手を当て、腕を組んだ。「きっと、不思議な機械か何かで、カンニングでもしたんでしょうか」

「え!?」チグサは驚いた。「いやいやまさか」

それからライブが始まるまで、3人は雑談をする。やがて、テルがお手洗いで席を立ったタイミングで、シュアがチグサに話しかけてきた。

「ねえ、本当に、あのミニEPTとやらを貸したんじゃないの?」

「か、貸さないってば」チグサはぶんぶんと手を横に振った。「ていうか、未来の機器を貸した時点で、私、重罪人だし」

「まあ、そうか」

やがてテルも戻ってきて、3人でライブを鑑賞する。

すると、ライブの最前列、そこの観客席が一瞬だけ見えた。

そこにいたのは、キモモとエリの姿だった。

「あれ…」チグサは目を細めた。もうライブ映像に切り替わってしまったが、思わず身を乗り出していた。「今、佐竹さんと…、須藤さん、いなかった?」

「いたね」シュアが言った。「二人とも、こういうの趣味だっけ。とくに須藤さん」

「あれ?」テルが首をかしげた。「付き合ってるんですよね、あの二人」

「え!?」チグサとシュアはほぼ二人同時に声を上げた。

「あれ、知らないんですか? あ、でも、付き合い出したの、たぶん一ヶ月前とかだから…」テルは思い出すように視線を横にやった。

「そうか」シュアが言った。「それで、成績がよくなったのか、須藤さんが佐竹さんに教えて」

「詳しいことは知らないですけど」テルがこちらに向き直った。「たぶん、勉強を教えてもらうために、佐竹先輩が、須藤先輩の部屋に何度も行ってたっていう話は聞いてます。それがきっかけじゃないですか?」

「でも、それで、付き合ってるってなる?」チグサが答えた。

「あ、でも、佐竹さんが仲いい人には言ってるみたいですけど。…まあ、1年の私に届くぐらいだから、けっこう、広まっちゃってるみたいですけど」テルは苦笑いをした。

チグサとシュアは顔を見合わせる。二人で黙ってしまう。

もう一度、モニターに視線を見やる。もう、キモモもエリももちろん映っていないが、まるで歌が頭に入ってこなかった。

「…はあ、えーと、女子校って、そういうの、ほんとにあるんだねぇ」自分でもなんだこの感想は、と思ったがチグサは思わず口にした。

「まあ、迷惑かけなければ、成績もよくなってるしいいんじゃない?」シュアが言った。

「へへー、私がいてよかったですねー」テルが笑った。「これで謎がひとつ解けましたよ」

「いてよかったかなぁ」チグサは頬を引きつらせる。「知らなかったほうがいいような、知らなかったほうがよかったような…」

「なんかお腹すいてきたな」シュアがぼそりとつぶやく。

「え、なんで?」

「頭使いすぎたかも。栄養が足りない」シュアがこめかみを押さえた。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

〈社会人百合〉アキとハル

みなはらつかさ

恋愛

女の子拾いました――。

ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?

主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。

しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?

絵:Novel AI

春に狂(くる)う

転生新語

恋愛

先輩と後輩、というだけの関係。後輩の少女の体を、私はホテルで時間を掛けて味わう。

小説家になろう、カクヨムに投稿しています。

小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n5251id/

カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330654752443761

今日の授業は保健体育

にのみや朱乃

恋愛

(性的描写あり)

僕は家庭教師として、高校三年生のユキの家に行った。

その日はちょうどユキ以外には誰もいなかった。

ユキは勉強したくない、科目を変えようと言う。ユキが提案した科目とは。

義姉妹百合恋愛

沢谷 暖日

青春

姫川瑞樹はある日、母親を交通事故でなくした。

「再婚するから」

そう言った父親が1ヶ月後連れてきたのは、新しい母親と、美人で可愛らしい義理の妹、楓だった。

次の日から、唐突に楓が急に積極的になる。

それもそのはず、楓にとっての瑞樹は幼稚園の頃の初恋相手だったのだ。

※他サイトにも掲載しております

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる