22 / 49

第1章 第21話 王族たち

しおりを挟む雨。

国境では霙(みぞれ)混じりの雨が降り、春が近いことを物語っています。レアン共和国はノスユナイア王国より南にあるので当然春の訪れも少し早まります。とはいえ、レノアの高山地帯はまだまだ厳しい季節が続いていました。

変事を本国に伝えてからひと月ほど経った国境では、帝国の軍備増強がそのままの状態で保たれているにしろ、今のところは変化ありませんでした。

変わったのは幾つかの防衛体制で、ナウル川の北にある城塞都市に共和国軍と傭兵の混成軍隊がほぼ常駐するようになったことです。

国境であるエーヴェイ川から20km程北にあるナウル川の城塞の街は普段国境警備の交代時に使われる程度でしたが、常駐するということもあって、兵隊以外の商売人が増えて突然賑やかな街に変貌したのです。

軌道列車は毎日のように多くの物資を運んで、毎日が市場が立ったようでした。

ジェミン族の建築技術と物資調達の手際の良さがロマたちの驚きを誘うとともに、これならばナウル川の北側に堅固城壁を築くなど朝飯前なのではないかと、ジェミン族の行動力を頼もしく思わせました。

しかし軌道は敵側から見えませんが、城壁は望遠鏡などを使えば一目瞭然で見えてしまいます。それが帝国側を刺激するかもしれないという理由で案は出たものの見合わせていました。しかしナウル川に架かる3本の橋の要石にいつでも橋を落とせる様に改造を施す、という細工は忘れていません。これら一つ一つの事がここが国境で常時臨戦態勢なのだという事を思い出させたのでした。

レアン共和国のこれが有事に対する備えとして行われた事でしたが、首都に非番として控える派兵軍は、万が一に備えていつでも出動できる体制をとっておかねばならず、国境防衛時と同じ時間割で一日を過ごすため、のんびり朝寝坊などできなくなったと一部の兵士からは不満の声も聞こえましたが戦時体制ともなればそれも致し方ありませんでした。

国境防衛も現在はドリエステルの第七師団に交代していて、第八師団は首都に戻っていました。

その第八師団兵舎の食堂では軍議が開かれています。

出席している各旅団長と大隊長が、デルマツィア参謀の説明を静かに聞いていました。

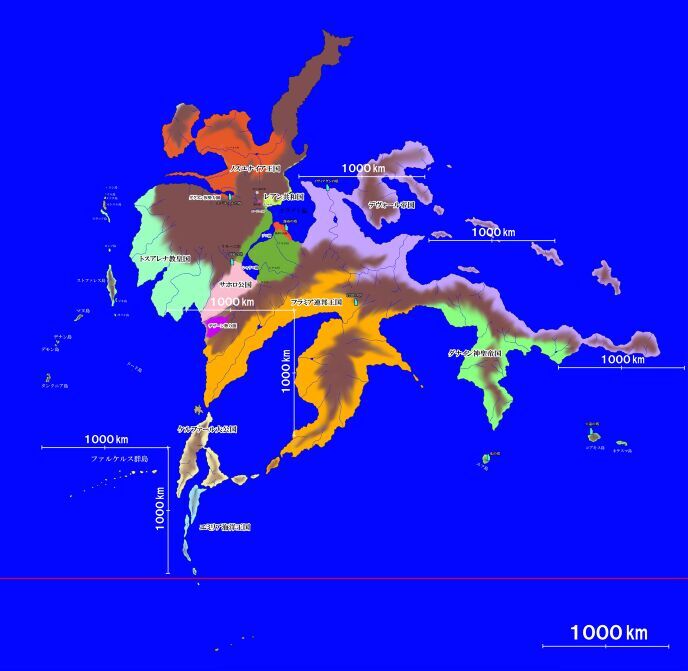

「もしも敵が攻めてきた場合、戦場となるのはこのナウル川とエーヴェイ川にはさまれたおよそ20kmの間、ということになる。だがエーヴェイ川は川幅が100mほどあって、架かっている橋も木造のつり橋ひとつだけ。攻め入ってくる敵に対して集中攻撃が容易で、橋を落すことも考え合わせれば防衛側が有利と言える」

デルマツィア参謀が地図を細い棒で指し示します。

「この川は30メートル以上ある断崖絶壁となっているので、もしも敵が攻めてくるとしたら方法はひとつだ」

「氷結橋か」

ゼン中佐が言います。

「そのとおり」

「敵方の魔法使いは?」

イサーニ大佐が手を挙げて言いました。デルマツィアが頷きます。

「そこが焦点となります。橋を落とすことができても、敵側に強力な、または多数の魔法使いがいれば氷の橋をかけることで進軍が可能になってしまう」

川幅100mに氷の橋をかける事は大変なことでした。

「魔法力が尽きてしまうのでは?」大隊長のひとりが言うと。

「おそらくそれも敵側は計算に入れるだろう。もしも事が起こったら相手もバカじゃない。可能としたほうがいい。だからこの方法は間違いなく使ってくる」

誰もがうんうんと頷きました。

「まず氷結橋、つまり氷のかけ橋が完成するまでの時間だが、わが方の炎の魔法使いがどう頑張っても足止めにはならないと考えられる」

ナバが間髪入れずに聞き返します。

「なんでだよ」

「コーレル大尉。炎の魔法は魔法力を最も消費するし、火炎放射は対人兵器と位置付けられる。閃熱魔法による衝撃は効果はあるかもしれんが、足止めも時間の問題だ。だから相手が氷結橋を架けたいのならそうさせておいて魔法使いの消耗を誘うという意味でこれらの妨害を行う。それは絶対防御しかりだ」

「なるほど、大軍を渡らせるための橋ともなればかなりの魔法力を消耗するだろうな」

ゼンはそう言った後にふと気が付いた。

「しかしデル。上流域では渡河も容易いのでは?」

「ロベリア元首補佐官からの情報で上流域の渡河は大山岳地帯になるので容易ではないが出来なくもないとのことだ。しかし大群が渡河をするとなれば大山岳地帯に棲みついている怪物との遭遇も確率が高くなり、相当の困難も強いられるだろうとも言っていた」

士官の一人が不安そうな顔をして言います。

「しかし相手は10万以上の兵力です。一気に攻め込まれれば勝ち目は・・・」

その一言で士官たちの間に不安のため息が漏れました。

「諸君らに伝えておきたいことがある」

全員がデルマツィアに注目します。

「イシア城塞に我が軍の三個師団が常駐配備となったという連絡が入った」

おおと声が上がります。

「これは言うまでもなく、国境変事に対する備えである。このうちの2個師団が増援軍になる。仮に彼らが到着すれば現在の我が軍21000と共和国軍である傭兵25000、それに約22000の兵力が加算される」

「68000・・・」

それでも敵側の半分、しかしたとえそうであってもその情報は士官たちを勇気づけました。

「しかし諸君らも知っていようが、冬期の山越えは非常に困難かつ危険だ。だからもしもその2個師団が出発するとしても春になってからとなる。そしてイシア城塞からレアン首都まではどんなに急いでも3~4日はかかってしまう」

「では篭城戦ですね?」

籠城に耐えうる城塞はナウル河岸にあります。

「いや。篭城戦は最後の手だ。もう一度地図を見てくれ」

デルマツィアは地図を指します。

「もしも相手が氷結橋を架けようとしても、こちらが相応の妨害をすることは想定しているだろうし、相手に打撃を与える力は我々にだってある事も承知しているだろう。もしも相手の司令官がバカでなければ、大山岳地帯を通るリスクを承知の上で上流域からいくつかの軍隊を渡河させようとするだろう」

「まあ、俺たちより怪物相手の方が楽だろうしな」

ナバがそう言って腕を組みます。

「上流域にどの程度の規模の軍隊が割り振られるかはわからないが、地形などの情報からおそらく3個師団を上回る部隊を送ることは不可能と思われる」

ゼンが地図を見て。

「確かに上流域は怪物どうこうより物理的に狭すぎるな」

「そうだ。その狭さを利用する。どんな大群でも正面に対峙する人数が同じなら有利も不利もない」

「隊列がほど長いなら奇襲もありだな」

「おお」

「足止め程度にはなるか」

「いや。ロベリア元首補佐官から頂いたある秘策を使えば相手を退却させうる可能性がある」

「秘策?」

デルマツィア参謀は地図を手のひらで軽くたたいて少しだけ声を張ります。

「対策としては敵の進軍を確認したらまずナウル川の橋を全て落とし、氷結橋の対処を実施するが、妨害の主体はレアン共和国が設置している投石ラビューム100基となる。これでしばらく持ちこたえることが可能だ。そして大山岳地帯からの侵攻に対しては狭さを利用した防御ともうひとつ、これが秘策だ」

デルマツィアはお面のようなものを机の上に置いた。

「なんだこりゃあ」

「元帥」

ロマが立ち上がります。

「これを見てくれ」

ロマがお面のようなものを手にとって掲げます。帽子のようにも見える奇妙なものでした。

「これはジェミン族が開発した空気濾過装置だそうだ」

「空気濾過?」

「どんなものなのですか?」

ロマは地図の上流域を指し示します。

「諸君らはこのナウル上流に毒の森があることは知っていると思うが、元首評議会によれば森の毒は封鎖装置で完全に封じ込めてあるらしい。だが目に見えない毒であるからにはそれに対する恐れは誰でも持っている。我々もそうだが帝国軍も人である以上変わらないと私は考える」

ロマはそう言って奇妙な装置を手に取ります。「空気濾過装置とは、このように被って・・・使う」

傍らにいたナバにロマが濾過装置をかぶせます。なにやら間抜けな感じで、士官たちは口元に笑いを浮かべました。

「今笑ったやつら、今日の晩飯一品よこせよっ」

ナバが仮面の奥からくぐもった声でそう言うと、兵士たちはたまらず笑い出してしまいました。

「まあ、不格好この上ないが、毒性のある大気を浄化する装置で、毒の森が発する毒にも効果はあるということだ。少し息苦しいとのことだが・・・。で、この姿を利用した情報戦を行う」

「情報戦?それはいったい・・・」

「森の毒はセノン族に対して滅びを約束してしまったほど恐ろしいものだ。それはおそらく帝国軍も知っていよう。だがマシュラ族やジェミン族に影響があるかどうかはハッキリしていないのが現状だ。だがおそらく帝国軍はなりふり構わず進軍してくるだろう。そこでこの装置を身につけて彼等の前に姿を見せれば・・・」

「そうか。毒に侵されるかもしれないという恐怖心が生まれて」

「そうだ。だが先程も言ったように毒は完全に封じているから、これはまやかしに過ぎん。帝国側も封じている事を知っているかもしれない。しかし話に聞くのと実際に見るのとでは精神的影響が全く違う。そしてさらに睡眠魔法サップを浴びせる」

「なるほど」

「サップをかけられて倒れればいかにも毒にやられたように見えますね!」

サップとは眠りの魔法で10数分間相手を眠らせることが出来ます。

「とはいえどこまで戦術的効果が望めるかはわからん。だが、恐怖の伝播は早いものだ、初めのうちはそれ以上進軍しようとはしないだろう。だから最初が肝心だ。相手に恐怖が見えたら迷わず攻撃して打撃を与えなければならない」

それは迷わず殺せという意味です。全員が覚悟の表情で頷きました。

「この作戦が成功すれば、帝国軍はおそらく渡河進軍を諦め、平地からの進軍に主力を振り向けてくるだろう。となれば山を利用した奇襲もやりやすくなる」

再び濾過装置を手に取るロマ。

「この装置は5000個ほど用意されているそうだ。だから奇襲部隊は余裕を持って二旅団4000とする。どの旅団にするかはまだ決めていないが・・・」

そこで手を挙げたのはナバでした。

「第一旅団第一大隊は参加です」

ロマと視線が合います。

その時間約2秒。ゼンが少し呆れた顔をします。

ロマはフッと短く息を吐いて「わかった」言いました。

「志願するのも構わない。だがこちらで適任と思われる兵員を新たに編成するかもしれない。兵たちには周知しておいてくれ」

軍議は一旦閉会し士官たちは部屋をあとにしました。

「デル」

「ハ」

「私はタニアの様子を見てくる。何かあったら兵装保管管理室にいるから」

「わかりました」

ロマが部屋から出ると、続いてゼンがナバを伴って出ていこうとします。

「あ、ゼン」

「うん?」

「すまないがちょっと残ってくれ。イサーニ大佐もお願いします」

部屋に残ったのは各旅団長、そしてナバ。参謀のデルマツィアが彼らを呼び止め、そこで始めた話は少し眉をひそめる内容でした。

「未確認情報なんだが」

「未確認?何かあるのか?」

「ん。毒の森がある辺りはレノア山脈と大山岳地帯の境にあたる。ジェミン族たちはそこから南に向けて魔器の原料を採取しているそうなんだ」

「魔器ね」

「それが?」

少し不自然に間が空き、デルマツィアが言いにくそうに。

「何人かのジェミン族が・・・不思議な現象を目にしているそうだ」

「不思議な現象?」

「ん。ジェミン族だけでなく、トスアレナ教皇国でも大山岳地帯での不可思議な現象というのはかなり報告されているそうなんだが、分け入った者が行方不明など日常茶飯事らしい」

するとそこにいた者全員がああとうなずいた。

「聞いたことはあるな」

「獣人に殺されたんじゃないのか?」

「そういう例もあるだろう・・・」

煮え切らないデルマツィアの態度にゼンが問いただします。

「それだけじゃないと?」

デルマツィアは少し首をかしげて迷った末に言いました。

「憶測の域を出ないが、森が動いたとか、村が短期間で森に飲み込まれたとか・・・」

イサーニが笑います。

「それはトスアレナによくある迷信ではないのか?」

「あの国は自然災害があると、なんでも神の怒りにしたがりますからね・・・」

「私も迷信の類だと思う。ただ大山岳地帯によく出入りしているジェミン族から聞いた話で、木が歩いているのを見たとか、岩がありえない動きで移動したり、沼が土砂を吹き上げて移動するという現象を見た者があるというのを聞いたのでな」

「ジェミン族が?・・・」

主義を同じくしない他国人、異種族が同じものを見たというのは少し気になりました。

「そのジェミン族から詳しい話を聞けなかったのかね?」と、イサーニ。

「聞いたんですが、実際に出くわしたのは数例で、そういう現象を見た者は一目散に逃げて二度と大山岳地帯に近寄らないのだそうです」

ナバがハハンと笑います。

「ほんとかねぇ・・・。今でも魔器原料探索はやめてないんだから、臆病者が何かと見間違えたんじゃないのか?」

「そうかもしれない。ただ、ジェミン族の場合ひとつ共通点があって、誰もが魔器になる原料が見つかる前後にそういう怪異な現象を目撃しているらしい」

パンと手をたたいたナバが肩をすくめます。

「ほらみろ。ジンクスみたいなもんだよ。賭け事にもよくあるだろ、そういう験担(げんかつ)ぎ。見つけた奴は興奮して幻覚を見ちまうんだ。じゃなきゃ魔器の原料は貴重だっていうし、高値で取引されてるから、商売敵を追っ払う手段だろ。ジェミン族らしいぜ」

「そうかもしれん。だが一応注意したほうがいい。大山岳地帯の大部分が人跡未踏なのは事実なんだから」

人跡未踏なのはそこに何かがあるから自然とそうなっている。そう考えれば不気味でしたが、ナバは意外と平気そうでした。

「ま、木が歩いてたらそいつは俺の馬にするよ。さぞかし見晴らしがいいだろうな」

派兵軍兵舎の武器倉庫には広い区画があって、そこがタニア=ファーネスの部隊の仕事場になっています。

そこには盾や鎧、脛あて手甲などなどが決まった間隔で整然と並べられていました。その間にまばらに人がいてそれぞれがブツブツと呟くとボウっと魔方陣が浮かんでは並べてある防具に吸い込まれてゆくのです。

タニアも目の前に立てかけた盾に手をかざして、ブツブツと呪文を詠唱しています。すると手がぼやっと光り始め、その光が盾に魔法陣を浮かび上がらせます。それがはっきりと現れたところでタニアは肩の力を抜いて息を吐きました。

そこへ。

「タニア」

「あ、ガーラリエル様」

「ご苦労。あまり根(こん)を詰めるな。防御印も重要だがお前は大切な戦力なのだからな。もしもの時に動けないのでは困る」

タニアは、翳りのある微笑みを浮かべて頷きました。

「はい・・・」

「どうした?やはり疲れているのだろう。少し休め」

ふっと暗い顔をしたタニアでしたが、すぐに顔を上げました。

「すみません。やっぱりツェーデル先生のようには行かなくて・・・。魔法防御の衝撃相殺(しょうげきそうさい)は2~3回ぐらい・・・もっと篭める事が出来たらいいのですけど・・・」

ロマはフッと笑顔になります。

「でもたいしたものね。さすが賢者の愛弟子。既に第八師団の兵装の魔法印は終えているんだもの。ラティもきっと褒めてくれるわ」

「だといいんですけど」

肩をすくめて微笑みます。

「体力の温存も軍人の務め。もう休みなさい」

「はい。・・・あの、閣下・・・」

「なに?」

「本国は大丈夫なんでしょうか・・・わたし、・・・王妃様もお亡くなりになってしまって、陛下があまりにもお気の毒で・・・」

ロマは短く喉を鳴らします。

「きっと混乱していると思う」

タニアの目に不安の色が浮かび上がります。それを見てロマは言いました。

「タニアの気持ちはわかる。私も似たようなものだから。でもそれを考えるのは王国評議会の仕事」

「でも閣下。・・・」

「今は信じるしかないわ。私はラティや大佐や評議会の人たちを信じてる。タニアもそうでしょう?」

「・・・」神妙な顔つきで頷くタニア。

「ドリエステル元帥の送った使者が持って帰った返事の内容では、後見人と王国評議会、元老院と官僚組織などの政務機関が機能している事と、先日密使が伝えてきた三個師団のイシア城塞の常駐配備を考えると・・・」

「イシア城塞に?」

「うん。政務機関と軍務機関との連携も取れているのは間違いない。混乱はなさそうね」

「良かった・・・」

「皆祖国のために頑張っている。予断を許さない状況だけど、同胞たちを信じよう」

「はい」

「さ、ここは片付けて。久しぶりに一緒に食事でもどう?」

タニアはにっこりとします。

不安はある。でもここで不安に暮れているだけでは心が折れてしまう。先に進め。国王の言った言葉がロマにとって大きな助けとなっていました。

■野心

司令官室と言う札がかったドアがノックされ、入室を許可する声でドアが開かれます。

「失礼します。マッサレイ総司令官。第三国境守備隊司令官から催促が」

それを聞いた部屋の主であるマッサレイが眉間にしわを寄せて報告に来た士官を睨みつけました。年齢は五十代に入ったばかりという感じで、頭髪は極短く丸刈りにしています。

「またサホロ国境か。兵員を返せと言ってきたのなら、しばらく返せんと伝えておけ。腑抜けたトスアレナ軍など二個師団もあれば十分だ」

「しかし閣下。冬期の間だけでも返された方が・・・」

マッサレイはその言葉に些さか不愉快そうな顔をします。「君は私の考えが間違っているというのかね?」

「い・・・いえ・・・私はただ国境防衛が手薄になってはと・・・」

「防衛だと?まさか君は本気で言っているのではないだろうな、ジスカー参謀長」

呆れた奴だという表情でマッサレイは言います。「今やノスユナイア王国は混乱の真っ只中であるはずだ。国王を失い統制を失い、いま派兵されている二個師団など春の帰国を待って浮き足立っていることは間違いない!それを何も起ころうはずがないサホロ国境に兵士を返して無為に日々を過ごさせる事が正しいとでも?」

「そ、そうは思いませんが・・・。しかし閣下、本気で国境をナウル川まで広げるおつもりですか」

「だとしたらどうなのだ」

「は、はい。それが本心でいらっしゃるなら、私は皇帝陛下に先ずはお伺いを立てたほうがよろしいかと・・・」

視線を動かし、口を小さく開けてため息を着くとジスカーに向かって、今度は諭すような口調になります。

「君は10年前に我が軍がフラミア連邦王国との国境を100km押し広げた時に、当時の総司令官だった男が誰であったかを知っているかね?」

ジスカーは背筋を正して誇らしげに言いました。

「ハ。わが帝国筆頭宰相。タン=ゲーゼル様であります」

その言葉に眉間に皺を寄せながらもマッサレイは続けます。

「では。そのタン=ゲーゼルが、作戦決行の前に予め皇帝陛下にその旨をお告げしたという話を聞いたことがあるかね?」

「い・・・いえ」

「そうだろう。私もだ。あのタン=ゲーゼルは皇帝陛下の許可なく作戦を実行し、そして成功した。なぜだかわかるかね?」

「や、やはり宰相閣下は戦略戦術に天才的というか・・・」

「いや!違う!」

強めに机を拳で叩き、マッサレイは厳しい表情で否定しました。ジスカーは怯んだように体を固くします。

「で、では総司令官はどのようにお考えで・・・」

マッサレイはふうっと息を吐きだしました。

「君のような凡人ではわかるまい。いや・・・皇帝陛下に忠誠を誓うものなら、畏敬の念を持っていようし、君の言うことも先ず尤もだ。事の大小に囚われることなく、作戦遂行前には皇帝陛下にご報告差し上げるのは、特に軍人ならば義務と考えるだろうからな」

腕組みをして背もたれにふんぞり返ると、何もかもお見通しといった表情で続けました。

「だがあの男はそうしなかった。ライバルながら大した男だと思うが、なんのことはない」

「はあ」

「情報だよ」

「情報?」

「そうだ。皇帝陛下に報告をしなかったのは、情報が漏れることを防いだ行為に過ぎない。勝因はこれに尽きる」

「とおっしゃいますと・・・」

「まだわからんかね」まったく・・・という表情を浮かべて息を吐くマッサレイ。「わが帝国と、レアン共和国の間には通商条約などというフザケタものが結ばれておる。したがってジェミン族がうようよしておるのだ、わが帝国中にな」吐き捨てるようにそう言うと「そのジェミン族どもが、商売をする上での情報交換と称して軍事情報まで手に入れている。そしてそれこそが作戦遂行の障害になっていることをあのタン=ゲーゼルは熟知していたのだよ」

「なるほど」

情報の重要性はジスカーもよくわかっていましたし、ジェミン族がその一端を担っている事も知っていました。しかし果たしてそれだけのことなのだろうかとも思います。口には出しませんでしたが。

「もしも君の言うとおり、皇帝陛下に私の考えを報告などしようものなら、たちどころにあの忌々しいジェミン族どもの知るところとなって、うっとおしいノスユナイア王国軍を留め置くだろう。いや、さらに増強する可能性もある」

「しかしながら閣下。こちら側の兵員が増強されていることは既にレアンに知られてしまっています」

ふふふと余裕の笑みを見せるマッサレイ。椅子から立ち上がって。

「小賢しいジェミン族商人の為したことなのだろうが、予測済みだよ。そんなことはな」

「・・・」

「先程も言ったように、ここから帝都に情報が向かわない限り、奴らに私の考えていることが、たとえわかったとしても、何も確信が持てないままでいるだろう。だから今もって主導権は我が方に、いや私にある。この私にな」

そう言うと、窓から外を見てひと呼吸置きました。

「好機というものは気がついたときには手の届かない所に行ってしまっているものなのだ。だからこそいつでもそれをつかめるように準備を整えることが重要。だが、情報の掌握なくして好機をつかむなどありえん。それがサホロ国境の馬鹿どもにはわからんのだ!」

振り返って腹立たしげに机をまた叩きます。

「サホロ国境軍は下がらせるなよ。無断で帰られては元も子もない」

「ハ」

「ジスカー。とにかく今は我慢の時だ。・・・もうじき機は熟す。君はその時のための作戦を立てておけば良い」

「それはお任せください」

「ん。ノスユナイア王国軍は共和国軍を合わせても僅か3万に過ぎない数だ。我が方は八個師団15万。そしてフラミア連邦の時と違ってナウルまでは20kmもない。簡単なものだ」

椅子にまた腰掛けると、ふと気がついたようにマッサレイは言います。「参謀長。フスラン騎士団への兵員供出要請はどうなっている?」

「ハ。通達しましたところ、騎士500名を送るという返事が」

「500?それではダメだ」

「では減らしますか?」

「なにを言う。全軍だ」

「全軍・・・ですか?」

「何か問題でもあるかね?」

「いえ。全軍といっても1500程ですが、補給部隊として使うなら500もあれば・・・」

「いいや、今回は彼らにも働いてもらう。全軍供出させろ」

「わかりました。では早速手配してまいります」

「文句など言わせるな」

「ハ!」

ジスカーが出てゆくと再び窓の外を眺めながらマッサレイはつぶやきました。

「ようやく訪れた好機。風を感じる。いい風だ。・・・ふっふ・・・。この戦いで全てを我が手に収めてくれる。ゲーゼル・・・私の実力を見せてくれるわ」

■海と夢

「母上!どうしてミニを公務に同行させるのですか!?しかも弔問なんて一番あいつに不向きじゃないですか!」

「良い機会だからです」

「あのバカ者がノスユナイア王国で馬鹿な真似をしたらどうするのです?!」

「馬鹿な真似をしないように御するのがカル、あなたの役目です。あの子も他国に赴けば少しは成長するでしょう」

成長などするものか。そう言いかけます。

「・・・。父上!父上もなんとかおっしゃってください!」

国王は肩をすくめました。

「母には母の考えがあるのさ」

眉をへの字にしてため息をつくカル。

「カル」

「はい・・・」

「良いですか?あなたは遠からずこのフラミア連邦王国を背負って立つのです。官僚、大臣、民はもちろん、様々な外国人とも渡り合ってゆかねばなりません。聞き分けのある者ばかりだと思ったら大間違いですよ。それを妹が同行するぐらいでなんですか。情けない」

渋面で母を見てから、カルは天井を見上げて息を吐き出しました。

「わかりました。努力はします。しますが、どうなっても私は知りませんよ」

「何を言うのです」

「わかっています!全ては私のためを思ってのこと、十分承知しています」

それでも憂鬱の種を背負わされるのは楽しいことじゃない。カルは嘆息して額を手で覆います。そんな彼の思いを汲み取ってなのか、国王は息子の肩に手をかけ、慈愛に満ちた口調で言いました。

「カル。王位継承者のお前を他国に向かわせる意味はわかるな?」

「はい父上。他国の文化に触れて見聞を広げることで、既知を全てと思う頑迷と思い上がりを戒めるためです」

「ん、・・・まあそれもあるが・・・」

「?」

国王は目尻を下げて言いました。

「北国の女は肌も透き通っていてことのほか美人が多いと聞く」

「はあ・・・」

「気に入った娘がいたら側室に迎えてもいんだぞ・・・」

「陛下!」

その言葉に目を向いたのは王妃でした。

「何をふしだらな!そのようなこと許しませんよカル!」

あまりの剣幕に親子はビクっと身を引きます。

「いやいや、アルテ・・・これは政略的なことだよ、つまり縁戚関係を結んでおけばだね・・・」

「陛下・・・。あなたが側室を迎えることに異論はありませんし、止めもいたしません。ですがカルは24歳とは言えまだまだ未熟者です!側室などという浮ついた事に拘わっていては王国の未来に、いえ、英邁なるエール王朝のご先祖様にどう顔向けすればよいのです?・・・ああ、嘆かわしい!」

「わかった。わかったから落ち着きなさい」

やれやれ。国王であっても王妃には頭が上がらないとは。自分は絶対にそうはならないと固く心に思いながらふと視界の端に映った妙なものに気がつきました。

「んな・・・!」

二度見したカルは、一瞬まるで恐ろしいモノでも見たような表情になり、そして直ぐに。

「ミニ!!!なんだその格好はー!!!」

「あらお兄様。いらしてたんですね。ごきげんいかが?」

そこにいたのはカルの妹のミニ。身長は150㎝はない感じです。

「いいわけがないだろう!なんだそれは!」

「あら鎧ですわ。ご存じなくて?」

「おおミニ。素敵な鎧だね。また作ってもらったのかね?」

「27作目ですわ、お父様」

くるんと一回転すると、見て見てとでも言うようにニコッとします。

「ミニ。もうすぐ17になるのですから鎧などよりもっと王族の娘らしい格好をなさい」

「でもこのベールには気を遣ったのよ母上。この滑らかさと色合いは素敵でしょう?」

「まさか絹を?ああ、しかもこの色は・・・まさか染料はコアキス島の?」

「はい」

「まあ、あの染色をこんなに使うなんて贅沢ねぇ」

「よく似合っているよミニ」

「ち・・・父上!母上!何を言っているのですか!言及すべきはこの下品でハレンチな恰好でしょう!」

説明すると、鎧を装着する前には面で出来た服を着ます。これは鎧の鉄と肌が直接触れ合うと肌に炎症を起こす恐れがあるからです。しかしミニが鎧の下に着用しているのは下着ほどの大きさでしかない服で、そこに装着される鎧は申し訳程度の大きさの胸甲と腰当てに、膝より少し上まである脛あて具足と手甲。地肌が見えている部分にはアミアミの鎖帷子。詰まりスケスケです。それらを薄いピンク色の透き通った布で装飾するという凝りよう。ミニは細身で足が長いので、まるで踊り子のようにも見えました。

ただ一つ踊り子と違っていたのは、肩に担いだ巨大な戦斧。ミニの伸長をはるかに上回っていますが、先端の両刃の付け根にはエール王家の紋章が彫金によって施され、埋め込まれた金細工装飾が異彩を放っています。

「そんな隙間だらけの鎧があってたまるか!」

「あらお兄様。この鎖帷子(くさりかたびら)のことをおっしゃっているのですね?ところがどっこいですわ。なんとアスミュウム合金製で防御魔力も練りこんである特別製。意外と防御性能は高いのです」

その説明は何かを売り込む時の営業のような口調でした。

「そおいうことを言ってるんじゃない!馬鹿!お前の頭の中には泥でも詰まっているのか?!それとも馬の糞か!?」

「・・・。ひどい~。父上ぇ」

「カル。そう怒るな。良いではないか。若いうちはなんでも試してみるものだよ」

「ただ怒れば良いというものではありませんよ、カル」

こんな品位も知性の欠片もない馬鹿妹を連れて他国へ赴かねばならないのか。お前が持っているその斧を重しにして途中で海に放り込んでしまおうか。カルは半ば本気でそう思ったことを思い出して、眼下の蹴立てる波を眺めていました。

波を蹴立てて進む船。船腹には『海王』と文字が書かれています。

「どうしたカル。考え事か?」

海をぼんやりと眺めていたカルに声をかけたのは、日に焼けた青年です。口元から零れる白い歯が印象的でした。

「シャアル」

「なんだ元気ないな。なにか問題でもあるんなら・・・」

「いや。海を眺めてただけさ・・・なんでもない。」振り返って船のマストを見上げます。「・・・それにしてもこの高速船はいつ見てもすごいな。こんなにたくさんの帆をよくいっぺんに操れるものだと感心するよ」

「僕も海王は好きなんだけど、維持費がすごんだ。維持費も海の王者だって、市民議会議員たちがよく言ってる。だからケルファールにはこれの他にあと一艇しかない。君の国だったら十艇ぐらいは作れるだろ?」

「どうかな。造船技術も操船技術も君の国には敵わない」

「ご謙遜」

「ほんとさ。・・・君が羨ましいよ」

「ん?」

うらやましい。そういうカルの表情に影を読み取ったシャアルは聴く体制を作りました。こういう時彼はまず組んだ手を頭の後ろにまわします。

「私も船で海を縦横無尽に走り回るような人生を送ってみたい」

「言うほど楽なものでもないよ」

「そうなのかい?」

「海は気まぐれだからね。凪、シケ、風向きに海流、天候。どれをとっても思い通りになんてならない。うまくいったと思ったら次の瞬間には裏切りにかかってくる」

「私の妹みたいだな」

「ミニか?そうだな、彼女かわいいけどどちらか選べと言われたら僕は海を選ぶかも」そう言っておどけた笑顔を見せました。

「かわいいだって?良ければ進呈するよ。・・・・・ったく。あの能天気は一体いつになったら治るのか・・・いや一生治らないかも・・・」

「元気でいいじゃないか」

「そういう肯定的な事はいつも傍にいないから言えるんだよ」

「ははは」

相変わらずの説明口調にシャアルは笑いました。

「今回の弔問であのバカ妹からしばらく離れられると思っていたのに母上がいっしょに行け、だ」

「大変だな君も。そうそう北上するにつれて気温が下がるから今日寝るときは気をつけろよ」

「え?」

「明日未明にはノスユナイア王国のマルデリワ湾のすぐ手前にあるトスアレナの港に着いているはずだからぐっと冷え込むぞ」

カルは驚きました。まだ午前中です。

「まだレゾトル海を抜けてないのに?あと1000kmはあるだろ?」

「それが海王さ」

信じられないという顔をしたカルは改めて立ち並ぶマストを見上げました。

「それにしても船乗りってのはすごいな。寝ずに操船するなんて・・・」

「ちょっと出港後に手間取ったけど、ここまで約1000kmあまりの距離を丸二日かけてきてる。普通の船の倍以上の速度だ。昼夜休まずだからできることだけれど、船員はちゃんと交代制にして休ませてるよ」

「そうか。それなら安心だ」

「いい潮に乗れたから船員たちも逃すまいと張り切ってる」

そう言ってニッと笑うと、シャアルは。

「今僕たちがいるレゾトル海は面白い海でね」

「面白い?」

「うん。ノスユナイア王国の方から大陸に沿って北から南に降りてきた海流がファルケルス群島のあたりで分岐して北上するんだ、トスアレナ最大の島ストファレスに向かって西進するとまた南に向かって降りるって感じでグルーっと大きく循環してるんだよ。その潮の流れをうまく捕まえると風にも乗れて、速度が稼げる」

「へえぇ。それじゃあこの船なら更に速度が稼げるってことか」

「そういうことだな。普段ならもっと余裕を持った航海計画を立てるんだけど、行くといった手前、到着日ぐらいは守らないと」

「さすがだな」

シャアルは親指を立ててニッと笑いました。

「そうだ。・・・あと一時間もすれば左手にストファレス島が見えるはずだよ」

「ストファレス島か・・・。エミリア海洋王国の本島に匹敵する大きさだと聞いているけど」

「カルは見るのは初めてか?」

「うん」

「まあ大きいだけで見るところもない島だけど・・・」

「海賊の国、だろ?」

「ご存知か。ハハハ。800年以上前は海賊たちの巣だった」

「ああ、知っているとも。世界中の海賊の本拠地で、そこには海賊らしからぬ秩序があった」

シャアルが楽しげな口調になります。

「隻眼タンジェットや片足キルゲルも有名だけど、なんといっても大海賊ジェトリックスだよな。彼を著した書物は特に多いから勿論君も知ってるだろ?」

笑って頷くカル。

「今でも発掘屋達が海賊の宝を探してるらしいぜ」

「ははは。隠された秘宝か・・・。僕も子供の頃はその手の本を読み漁ったよ。母上に宝探しより他にすることがあるだろうってよく叱られたけど」

「国王になる人が宝探しはできないよなあ。・・・あ、でもほら、誰かを雇って探させることならできるんじゃないか?」

なるほどと少し考えてからカルが笑顔で言いました。

「じゃ、君を雇ってみるか」

「ははは!それじゃ見つかったら山分けと行こう」

「よし。約束だぞ」

「海賊と同じで、ごまかしは争いのもとだからな」

そう言って二人は声を上げて笑いました。

「お!」

「ん?」

「随分早かったな。見えてきた。あれがストファレスだよ」

「おお・・・」

幼い頃夢見ていた宝島。

王族とは言え子供の頃の夢を思い出せば自然と胸が高鳴ります。水平線上にだんだん大きくなって近づいてくるストファレス島をカルは目を細めて暫く見つめ続けました。

「あの島と本土の間を抜けて一昼夜行くとトスアレナの港だ。そこによって帆の交換と、トスアレナの弔問団を拾っていくから、到着は凪でもない限り、遅くとも明日の日暮れ前ってところかな」

「マルデリワ湾は凍ってないのか?」

「ああ、あの湾は不凍港だよ。ノスユナイア湾は凍るらしいけど」

「へえ。詳しいんだな」

「大山岳地帯からマルデリワ湾に流れ込む川の水温は不思議なことに高いんだ。火山でもあるのかもしれないけど、詳しいことはわかってないんだよ」

「ふうん・・・」

「ま、そのおかげでマルデリワ湾は貿易港がいくつかあって・・・」

「やぁっ・・・ほぉぉぉーーーー!!!!」

シャアルの言葉を遮るように突然素っ頓狂な声が上空から聞こえ、それに視線を向けたカルが拳を握り締めました。

「あのバカ・・・。あれほど迷惑をかけるなと言ったのに・・・」

上機嫌のミニが遥か上にあるマストの見張り台からストファレス島に向かって手を振っているのが見えます。その傍らでは苦笑いを浮かべる見張りの船員が指を指して何かを説明しているようでした。

「いいよ。気にするなって。見張り台からの眺めは最高だからな」

「あれじゃまるで貴族の娘だ。王族らしく振舞えとあれほど・・・」

そんなカルを見てシャアルは彼の腕をつかみました。

「よし、僕たちも行ってみよう。夢よもう一度だ」

「え?!いや・・・私は・・・」

「さあ、早く!」

仕方ないという表情でシャアルについてマストをよじ登り、途中まで来たカルは後悔し始めていました。

「た・・・高っ・・い。うぁ、あ!」

風がびゅうっと帆に吹き付けるとマストがゆったりとではあっても大きく傾き、甲板ではなんとも思わなかった木材の軋む音が不気味でした。振り落とされまいとしがみつく手は汗でびっしょりになります。

「シャアル!私は・・・やっぱり・・・」

やっぱり降りると言おうとしたその時。

「あらぁお兄様ー!何をぐずぐずしていらっしゃるのー!?早くここまで来てご覧なさいな!素晴らしい眺めよー!」

見上げた見張り台からのぞかせたミニの顔は、カルにとってはそう見えたのか、なにか嘲(わら)われている様な感じに思え、意地になった王子は手に力を入れてまた登り始めたのです。

グズグズだと?!バカ妹に登れて私に登れないわけがない!と思いながら。

ようやく見張り台に他取り付き、ミニにひとこと言おうとしたとき、彼の視界に広がった景色にすべての憂いごとが吹き飛んでしまいました。

「これは・・・」

「どうだい?」

「・・・」

シャアルに手を貸してもらって見張り台に立ち上がるカル。突然現れたそこからの眺望、いや大展望はまさに息を呑むものでした。ポカンと口を開け、言葉を失います。

立体的な影をつけたいくつもの白いちぎれ雲が青空に浮かび、進行方向に長く伸びているストファレス島が左手に、そしてその遥か右手にはトスアレナ教皇国本土が見え、それらが視界いっぱいに広がっては後方へとゆっくり流れているのです。そして前方に現れた船を巧みな舵さばきでユルッと避けると信じられない速度で後背へと流れて行く様はさながら鳥の滑空です。

ストファレス島の砂浜で仕事をしている漁師、海岸線までせり出している森から飛び立つ鳥たち、波が打ち寄せる断崖絶壁の上からは滝が白く煙った水を落とし、内陸の遠方に雪化粧している高い山々が聳(そび)えているのが見えます。屋根が同じ色に統一された海辺の街から教会の鐘の音が聞こえ、それが遠ざかると前方に。

「あ!あの入江!」

カルが指さします。

「なんだい?!」

「あの入江の奥はきっと海賊の隠れ家か港だったんじゃないか?!船を隠すには丁度良さそうだ!」

「ああ!そうかもしれないな!」

風の音にかき消されないように大声で話す二人の若者の声に、ミニは笑いながら言いました。

「海賊ですって!?お兄様ったら意外と子供っぽいことをいうのですね!」

普段なら怒り出すところでしたが、この時のカルはまるで意に介さず笑いました。少々興奮しているようです。

「なんとでも言え!こんな気持ち、女なんかに解られてたまるか!なあシャアル!」

「はははは!」

「まあ・・・」

ミニは屈託のない兄の笑顔を見てムッとしかけましたが、なんだか嬉しくなってきました。いつも何かするたびに怒鳴りつけてくる癇癪持ちの兄というイメージからは想像もできない、別の兄に。

そしてそっと呟きました。

「いつもそういう顔をしていらっしゃればいいのに」

それからも、宝はあの山のどこかにある洞窟に隠したのではないかとか、恋人をめぐって断崖の上で決闘したに違いないなど、想像をふくらませては笑い合う二人。

「世界は広いな・・・。本当に広い。私など小さいものだ・・・」

物理的な広さに加えて、歴史という時空の広さにも思いを馳せながら、感慨深げにカルが呟きます。それが聞こえなかったシャアルは。「なんだって?!」

カルは笑ってから言いました。

「ありがとうシャアル!来て良かったよ!」

「また来よう!」白い歯を零して笑い、二人は腕相撲式の握手を交わします。

そうしているうちにもケルファールの高速艇は波を蹴立てて突き進み、太陽は驚く速さで傾き続け、そして沈んでいったのでした。

第22話へつづく

【海賊】

わずかながら海賊が存在するがどれも小規模。歴史上では大規模な海賊も存在していたが、700年ほど前にフラミア連邦王国やトスアレナ教皇国などの大国が行なった海賊討伐でほとんど殲滅され、それ以来海賊業は割に合わないと廃れていった。

ストファレス島には今でも海賊が隠した財宝があるとされ、海千山千の発掘屋や冒険者が後を絶たず訪れる。

【ケルファール大公国の高速艇:海王】

●諸元

全長:84メートル

全幅:12メートル

マスト数/高:3/16.1メートル

速力:平均17ノット前後。最高30ノット。

帆の総面積3097平方メートル

乗員:48名

定員:101名

【サップ(SAPPU)】

睡眠魔法。10数分の睡眠を与える魔法だが、体調によっては長時間眠ってしまう。

0

あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話

登夢

恋愛

春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

〈社会人百合〉アキとハル

みなはらつかさ

恋愛

女の子拾いました――。

ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?

主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。

しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?

絵:Novel AI

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~

桂

ファンタジー

探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。

そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。

そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる