26 / 275

謎のプロジェクト

日本人には馴染みのない、禅僧、詩人だ。

しおりを挟む寒山・拾得(かんざん・じっとく):

中国唐代の禅僧、詩人(7世紀ごろ)。二人は浙江省天台(テイエンタイ)山近くにともに住んだという。

奇行が多く、神秘化され、さまざまな伝説が加わった。

禅画の画題とされ、森鴎外に同名の小説がある。

《新世紀ビジュアル大辞典より》

寒山は、中国・唐代に浙江省の天台山に住んでいた平民詩人。

寒山には、拾得(じっとく)という友人がいた。

拾得は、天台山国清寺で、食事の労務に従事していた行者(まだ度牒を得ていないため、剃髪の僧となっていない修行者)であった。

両人ともに、氏姓も郷里も明らかでない。

拾得は、国清寺の豊干(ぶかん)禅師が路傍から拾ってきて寺に住まわせたという。

寒山は、始豊県(天台県)の西70里の山中にある寒巌の幽洞に住んでいたので、寒山(子)と号した。

やせこけて、樺皮の冠をつけ、破れ衣に大きな木靴をひきずり、貧窮零落した風狂人のような寒山は、ときどき国清寺に来て食事係の拾得から竹筒に入れておいた残飯を貰っていくが、寺の廊下で大声で騒いだりするので、寺僧が追い払うと、大笑して警句などをはいたりして去った、という。

拾得も、寺の護伽藍神廟に供えた食物が、鳥にあらされるのを見て、食物さえ守れないお前に伽藍が守れるか、と神像を殴り倒したりする奇行で衆僧を驚かせ、「非常の人」と思われ、賢士と称されるに至った。

たまたま、台州刺吏・閭丘胤(りょ・きゅういん)が、頭痛に苦しみ、豊干の治療を受けた時に、豊干から「天台山に寒山文殊、拾得晋賢なる賢者あり」と聞き、みずから登山して国清寺に至り、寺の台所でかまどの火に向って大笑している二人を見て礼拝した。

寒山・拾得は手をとりあって「豊干のしゃべり」と笑い叫びながら走り去り、寒巌の隙間穴に入ってしまったという。

閭丘胤は、僧・道翹(どうぎょう)とともに、寒山が竹木や石壁に書きつけておいた詩200余首を編纂し<寒山子詩集>と名づけた。

この詩集は唐末宋代にかけて、風格の高い隠士の詩として盛んに伝えられ、禅僧の間にも、これを通じて禅の悟境を味わうものが少なくなかった。

北宋時代、天台山では、三賢院があり、虎を従えた豊干と、俗形の寒山・拾得が祭られ、それぞれ阿弥陀仏、文殊菩薩、普賢菩薩の三聖の化現だ、とされていたもので、日本の入宋僧・奝然(ちょうぜん)、成尋(せいじん)もこれに詣でている。

三賢は水墨画の画題ともなって名品を残している。

三賢の事績を伝えるものに、<寒山詩集>を始め、<宋高僧伝><景徳伝統録><仏祖統紀><天台山国清禅寺三隠集記>など少なくないが、どこまでが史実であるかは分からない。

《アジア歴史事典より》

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

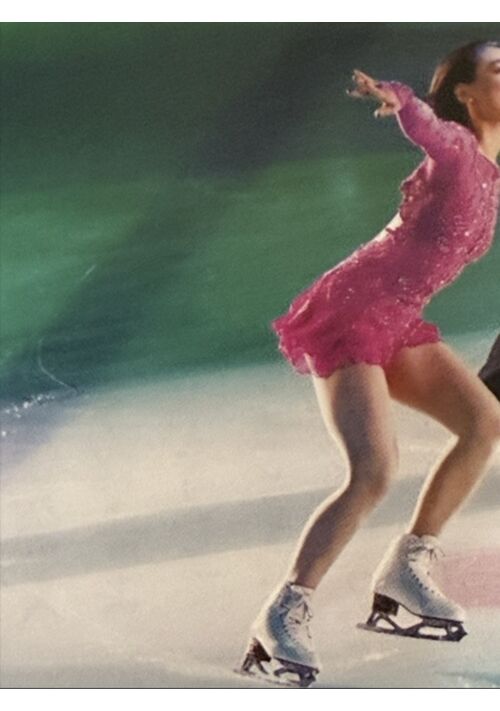

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる