5 / 5

5.異世界メイクアップアーティスト

しおりを挟む

「なぜ、王都に行くの?」

泣きそうになりながら喜んでいる二人に、僕は問うた。

「えっ? ああ、実はね…」

ウォルフ様が言うには、以前からずっと領の窮状を訴えて、王国直轄の騎士団に魔物退治の依頼をしたいと思っていたそうだ。

王国直轄の騎士団ってのは、簡単に言えば国が所有している軍隊のようなモノなので、派遣要請には冒険者を雇うのと違ってお金は掛からない。

しかしアメリカの海兵隊とか日本の自衛隊みたいに、困ってるから来て! って言えば、すぐに派遣してもらえるもんでもないらしい。

そもそも領っては地方自治体と違って、領主に絶大な権限が認められていて、ヘタすると王様も領内の事には口出しが出来ない。

逆に言えば、王様的には、領内のトラブルは自分で解決しろよって立場を保っているから、筋を通して手続きをして、更に王様に「来て下さい」と懇願しないと、騎士団を寄越してはくれないって事だ。

「だけど僕がハゲだから、王に謁見は出来ないんだ」

貴族は世襲制だけど、ハゲでは貴族になれない。

と言うか、ハゲは蔑まれる対象だから、ハゲだとバレたら爵位を取り上げられて平民にされてしまうし、ウォルフ様みたいに長年それを隠していた履歴があると、奴隷落ちまでされてしまうかもしれない。

領民相手ならペスト医師の格好でごまかせるけど、王様の前でまであの仮面を付けている訳にはいかないし、この世界にも一応カツラの文化はあるけど、使っているのは基本的に高齢者だ。

まだ年若いウォルフ様がカツラを使っていたら、結局はハゲだとバレてしまう。

ウォルフ様が ”ハゲ” である事は、ゴッドウィン家の使用人にすら明かされていない秘密で、知っているのはセバスチャンとその父親だけだ。

セバスチャンは、代々ゴッドウィン家の執事をしている家系で、ウォルフ様にとっては兄弟同然の間柄なんだそうだ。

「じゃあ、僕のスキルでカムフラージュをすれば、王様に謁見出来る…かもだけど…」

言い淀む僕に、二人は怪訝な顔をする。

正直、僕も最初にウォルフ様の顔に猫メイクをした時には、そんなに深く考えてなかった。

だけど、先刻ウォルフ様にメイクを施していた時。

僕はパフから思う通りのファンデーションが塗れた事に驚いたけど、同時にメイクを施されているウォルフ様が、なんかちょっと妙な態度だった事も気になってた。

謁見のためにメイクをするって事は、ほぼ全身にカムフラージュを施すって事だ。

それ、大丈夫なの? って意味で、僕はその問いかけを口にする。

「腕とか足とか、見えるトコロは当然全部するけど。何があるか判らないから、見えないトコロも、ある程度はカムフラージュしなきゃでしょ?」

謁見の時に着る服装が、どんな物かは知らない。

だけど、襟元とか肩辺りは、保険として絶対にメイクをするべきだと思う。

でもメイクに微妙な抵抗感を示したウォルフ様が、肩とか脛とかに同意出来るのだろうか?

僕に指摘されて、ウォルフ様は一瞬迷うような顔をしたけど。

「今の状況を考えたら、そんなコト言ってる場合じゃない。直ぐにも手足に施してもらって、出来るだけ早く王都に行かなきゃだよ」

領主としての責任の方が、個人的な抵抗感を上回ったらしい。

「では、スキルの使用を誰にも見られないように、私室に準備をします」

服を脱いで全身に…となれば、食堂でなんか施す訳にいかないって気付いて、セバスチャンが出て行った。

「じゃあ、僕らも行こうか」

屋敷内と言えど、セバスチャン以外はウォルフ様の事情を知らないのだろう。

廊下に出る前に、ウォルフ様はペスト医師の仮面を被った。

僕達は、セバスチャンがしっかりと人払いと、窓の施錠や見えないようにしっかりとカーテンを閉めてくれた、ウォルフ様の私室に場所を移した。

ペスト医師の仮面を外し、全身を覆い隠していたローブを脱ぐと、伸び切ったTシャツみたいな下着を着ている。

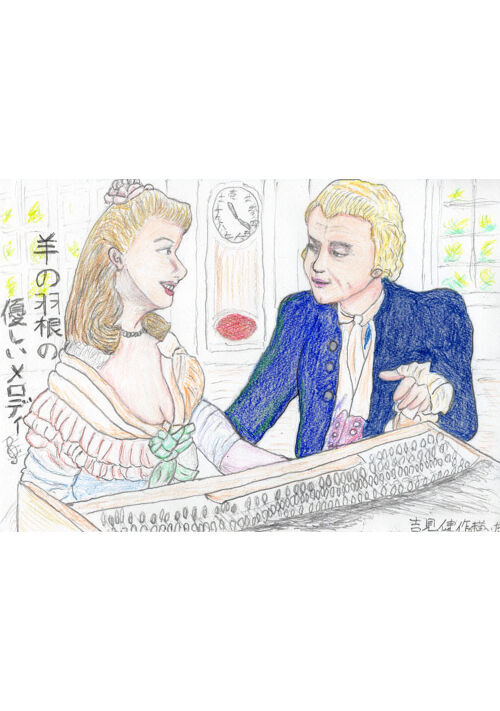

僕は、暖炉の傍に置かれていた肘掛け椅子にウォルフ様を座らせて、その前に跪くような格好でしゃがみ、片方の足に触れた。

化粧用のパフを持って、脛にファンデーションを塗りながら、顔に施したファーと同じイメージを想像すると、たちまちそこに白っぽい猫みたいなフェイクファーのカムフラージュが施される。

「んんっ…」

途端に、ウォルフ様がビクッと身を竦ませた。

「やっぱり、なんか痛いの?」

僕が問うと、ウォルフ様は首を横に振る。

でも僕が次のひと塗りをすると、やっぱりなんだか体を強張らせて、唇を噛んで声を押さえている。

「大丈夫?」

「平気…だよ。別にその…痛いとかじゃないんだ……」

完全に猫顔のウォルフ様の顔色は判らないけど、目元がちょっと潤んでいる。

その目に滲んだ感情は、確かに痛みを堪えているのとは違っていて、むしろなんだか、色っぽくすらあった。

僕は手を伸ばし、もみあげ部分から繋げて伸ばした長い毛で隠した、ウォルフ様の耳をつまんだ。

「うひゃあっ!」

突然耳をつままれて驚いたのだろうけど、それ以上に赤く染まった耳朶に、なんとなくだけど「ああ、やっぱり」って思った。

何が「やっぱり」なのかと言うと、向こうの世界に居た時から、僕はメイク術に関しては絶対の自信を持っていたからだ。

勤め先のブライダルサロンでも、コスプレ仲間を手伝った時でも、僕にメイクをしてもらった相手が賛辞を送る時に、ほぼ必ず「気持ち良いくらい、可愛くなった」って言われた。

この賛辞はあくまで、メイクアップで可愛く変身した事による、気持ちの高揚なんだろう、あっちの世界では。

しかしこちらでは、僕のメイク術はスキルだ。

気持ち良さまでスキルに取り込まれているとしたら、僕にカムフラージュを施されている時に、快感を得ていても不思議は無い。

「ご…ごめん、変な声を出し……て……」

慌てて謝罪するウォルフ様に、僕はキスをしてた。

慌てふためいて、狼狽えている様子があんまり可愛かったからだ。

最初は僕の行為に混乱していたウォルフ様だったけど、少し落ち着いたところで僕の肩を掴んだ。

「ちょ…っとっ!」

「ごめん。だって、あんまりカワイイ顔をするから」

「キミって、そういう趣味だったのっ?」

「そういう…?」

「って言うか、キミの世界にも性別はあるんだよねぇっ?!」

ああ、そうか。

僕の周りに居た、メイクアップアーティストって、性別みたいなモノをあまり気にしないヤツが多かったんだよな。

かくいう僕もその一人で、性別なんてのは、美を際立たせる時のスパイス程度の認識しかない。

「性別の概念はあるけど、僕にその垣根は無いかな…」

「えええっ!」

どうやらウォルフ様は、筋金入りのノンケらしい。

せっかくこんなに可愛いのに、もったいない。

「でも、公私を分けるのが僕の流儀だから、大丈夫。ごめんね」

テヘペロって笑って、僕はウォルフ様の肩に手を掛け、真面目に仕事に戻った。

ウォルフ様は、僕のヨコシマな下心と、自身がどうしてもやり遂げなきゃならない義務感と、微妙に気持ちいいカムフラージュと、色々翻弄されつつも結局はメイクを完成させた。

僕が性急に事を運ばなかったのは、どっちにしろ僕の能力が必要なウォルフ様は、僕を屋敷から追い出したりは出来ないって解っていたからだ。

それに、キスをした様子から、なんとなくの手応えは感じている。

ウォルフ様を口説く時間はたっぷりあるし、どうせ僕も王都に着いていくつもりだしね。

*異世界前髪前線:おわり*

泣きそうになりながら喜んでいる二人に、僕は問うた。

「えっ? ああ、実はね…」

ウォルフ様が言うには、以前からずっと領の窮状を訴えて、王国直轄の騎士団に魔物退治の依頼をしたいと思っていたそうだ。

王国直轄の騎士団ってのは、簡単に言えば国が所有している軍隊のようなモノなので、派遣要請には冒険者を雇うのと違ってお金は掛からない。

しかしアメリカの海兵隊とか日本の自衛隊みたいに、困ってるから来て! って言えば、すぐに派遣してもらえるもんでもないらしい。

そもそも領っては地方自治体と違って、領主に絶大な権限が認められていて、ヘタすると王様も領内の事には口出しが出来ない。

逆に言えば、王様的には、領内のトラブルは自分で解決しろよって立場を保っているから、筋を通して手続きをして、更に王様に「来て下さい」と懇願しないと、騎士団を寄越してはくれないって事だ。

「だけど僕がハゲだから、王に謁見は出来ないんだ」

貴族は世襲制だけど、ハゲでは貴族になれない。

と言うか、ハゲは蔑まれる対象だから、ハゲだとバレたら爵位を取り上げられて平民にされてしまうし、ウォルフ様みたいに長年それを隠していた履歴があると、奴隷落ちまでされてしまうかもしれない。

領民相手ならペスト医師の格好でごまかせるけど、王様の前でまであの仮面を付けている訳にはいかないし、この世界にも一応カツラの文化はあるけど、使っているのは基本的に高齢者だ。

まだ年若いウォルフ様がカツラを使っていたら、結局はハゲだとバレてしまう。

ウォルフ様が ”ハゲ” である事は、ゴッドウィン家の使用人にすら明かされていない秘密で、知っているのはセバスチャンとその父親だけだ。

セバスチャンは、代々ゴッドウィン家の執事をしている家系で、ウォルフ様にとっては兄弟同然の間柄なんだそうだ。

「じゃあ、僕のスキルでカムフラージュをすれば、王様に謁見出来る…かもだけど…」

言い淀む僕に、二人は怪訝な顔をする。

正直、僕も最初にウォルフ様の顔に猫メイクをした時には、そんなに深く考えてなかった。

だけど、先刻ウォルフ様にメイクを施していた時。

僕はパフから思う通りのファンデーションが塗れた事に驚いたけど、同時にメイクを施されているウォルフ様が、なんかちょっと妙な態度だった事も気になってた。

謁見のためにメイクをするって事は、ほぼ全身にカムフラージュを施すって事だ。

それ、大丈夫なの? って意味で、僕はその問いかけを口にする。

「腕とか足とか、見えるトコロは当然全部するけど。何があるか判らないから、見えないトコロも、ある程度はカムフラージュしなきゃでしょ?」

謁見の時に着る服装が、どんな物かは知らない。

だけど、襟元とか肩辺りは、保険として絶対にメイクをするべきだと思う。

でもメイクに微妙な抵抗感を示したウォルフ様が、肩とか脛とかに同意出来るのだろうか?

僕に指摘されて、ウォルフ様は一瞬迷うような顔をしたけど。

「今の状況を考えたら、そんなコト言ってる場合じゃない。直ぐにも手足に施してもらって、出来るだけ早く王都に行かなきゃだよ」

領主としての責任の方が、個人的な抵抗感を上回ったらしい。

「では、スキルの使用を誰にも見られないように、私室に準備をします」

服を脱いで全身に…となれば、食堂でなんか施す訳にいかないって気付いて、セバスチャンが出て行った。

「じゃあ、僕らも行こうか」

屋敷内と言えど、セバスチャン以外はウォルフ様の事情を知らないのだろう。

廊下に出る前に、ウォルフ様はペスト医師の仮面を被った。

僕達は、セバスチャンがしっかりと人払いと、窓の施錠や見えないようにしっかりとカーテンを閉めてくれた、ウォルフ様の私室に場所を移した。

ペスト医師の仮面を外し、全身を覆い隠していたローブを脱ぐと、伸び切ったTシャツみたいな下着を着ている。

僕は、暖炉の傍に置かれていた肘掛け椅子にウォルフ様を座らせて、その前に跪くような格好でしゃがみ、片方の足に触れた。

化粧用のパフを持って、脛にファンデーションを塗りながら、顔に施したファーと同じイメージを想像すると、たちまちそこに白っぽい猫みたいなフェイクファーのカムフラージュが施される。

「んんっ…」

途端に、ウォルフ様がビクッと身を竦ませた。

「やっぱり、なんか痛いの?」

僕が問うと、ウォルフ様は首を横に振る。

でも僕が次のひと塗りをすると、やっぱりなんだか体を強張らせて、唇を噛んで声を押さえている。

「大丈夫?」

「平気…だよ。別にその…痛いとかじゃないんだ……」

完全に猫顔のウォルフ様の顔色は判らないけど、目元がちょっと潤んでいる。

その目に滲んだ感情は、確かに痛みを堪えているのとは違っていて、むしろなんだか、色っぽくすらあった。

僕は手を伸ばし、もみあげ部分から繋げて伸ばした長い毛で隠した、ウォルフ様の耳をつまんだ。

「うひゃあっ!」

突然耳をつままれて驚いたのだろうけど、それ以上に赤く染まった耳朶に、なんとなくだけど「ああ、やっぱり」って思った。

何が「やっぱり」なのかと言うと、向こうの世界に居た時から、僕はメイク術に関しては絶対の自信を持っていたからだ。

勤め先のブライダルサロンでも、コスプレ仲間を手伝った時でも、僕にメイクをしてもらった相手が賛辞を送る時に、ほぼ必ず「気持ち良いくらい、可愛くなった」って言われた。

この賛辞はあくまで、メイクアップで可愛く変身した事による、気持ちの高揚なんだろう、あっちの世界では。

しかしこちらでは、僕のメイク術はスキルだ。

気持ち良さまでスキルに取り込まれているとしたら、僕にカムフラージュを施されている時に、快感を得ていても不思議は無い。

「ご…ごめん、変な声を出し……て……」

慌てて謝罪するウォルフ様に、僕はキスをしてた。

慌てふためいて、狼狽えている様子があんまり可愛かったからだ。

最初は僕の行為に混乱していたウォルフ様だったけど、少し落ち着いたところで僕の肩を掴んだ。

「ちょ…っとっ!」

「ごめん。だって、あんまりカワイイ顔をするから」

「キミって、そういう趣味だったのっ?」

「そういう…?」

「って言うか、キミの世界にも性別はあるんだよねぇっ?!」

ああ、そうか。

僕の周りに居た、メイクアップアーティストって、性別みたいなモノをあまり気にしないヤツが多かったんだよな。

かくいう僕もその一人で、性別なんてのは、美を際立たせる時のスパイス程度の認識しかない。

「性別の概念はあるけど、僕にその垣根は無いかな…」

「えええっ!」

どうやらウォルフ様は、筋金入りのノンケらしい。

せっかくこんなに可愛いのに、もったいない。

「でも、公私を分けるのが僕の流儀だから、大丈夫。ごめんね」

テヘペロって笑って、僕はウォルフ様の肩に手を掛け、真面目に仕事に戻った。

ウォルフ様は、僕のヨコシマな下心と、自身がどうしてもやり遂げなきゃならない義務感と、微妙に気持ちいいカムフラージュと、色々翻弄されつつも結局はメイクを完成させた。

僕が性急に事を運ばなかったのは、どっちにしろ僕の能力が必要なウォルフ様は、僕を屋敷から追い出したりは出来ないって解っていたからだ。

それに、キスをした様子から、なんとなくの手応えは感じている。

ウォルフ様を口説く時間はたっぷりあるし、どうせ僕も王都に着いていくつもりだしね。

*異世界前髪前線:おわり*

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

2

この作品の感想を投稿する

1 / 2

この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる