7 / 496

第一章 今週、気付いたこと。あのね、異世界転生とかよく言うけどさ。そんーなに楽でもねぇし!? そんなに都合良く無敵モードとかならねえから!?

1-03.「ガンボン・グラー・ノロッド」

しおりを挟む「魂」なのか、或いはただの「記憶」なのか。

そこに関しては何等確証はない。確証は無いが───と、そう前置きをした上で、

「別の世界で死んだ者の魂、あるいは記憶が、この世界へと“墜ちて”来て、たまたまそこに居合わせてた“死んで間もない肉体”へと宿り、二つの魂、記憶、人生の合わさった存在として、蘇生する───」

そう言うことではなかろうか、と。

非常に簡潔かつ理路整然とそう言ったのは、氏族長ナナイの子だというダークエルフ、レイフ・ケラーだ。

レイフは母だというナナイとも、また護衛としてつき従っていたダークエルフの姉妹ともまた違った雰囲気をしていた。

まずぱっと見て異なったのは服装だが、これは単にナナイとその護衛は革鎧を着ていたのに対し、袖や襟に刺繍の入った濃い紺色の前合わせの着物を着ているからだ。

思い返すと、ナナイと共に来た治療師の老人も似たような服を着ていた気がするが、こちらの方が飾りも多く若干上等に見える。

簡素な麻の様な布(後で聞いたところ、木の樹皮を細かく裂いて作り出した糸で織った布らしい)に、鮮やかな金糸銀糸の色付きの刺繍が紋様を描き、質素で落ち着いているが、なかなかに品もある。

袷は右前で、ゆったりとした袖といい構造としては和服にも似ているが、丈は太股迄で、その下にはやはりゆったりとした下穿きを穿いていた。

その上に、やや裾の長いフード付きの外套。

全体の印象としては西洋的というよりアジア的な民族衣装っぽくも思えるし、また、イメージにある所謂“魔法使い”の様でもある。

足元は編み上げだ革のサンダル履きで、手には杖。

しかしこの杖の方は、所謂手品師が使うような短いステッキでもないし、大魔術師が手にしていそうなごつごつした、或いは優美で装飾のある魔法の杖、という風でもなく、自然木を軽く削って形を整えただけの簡素なもの。その目的用途も純粋に歩行の補助のようだった。

その杖をつきながら、右足を引き摺るようにして部屋に入り、ベッド脇の小さな椅子へと腰をかける。

再び、レイフと目が合う。いや、レイフにまじまじと見つめられる。

肌はやはり青黒いが、ナナイよりもさらに色が薄く、きめ細かで艶めいていた。

一房ほどの前髪が銀色になっている黒髪は、長く伸ばされ後ろで軽く束ねられ、動く度に軽く揺れる。

ここまででも、記憶にあるエルフの持つ特徴からも、また森で覚醒した以降に見た他のダークエルフ達とも違う雰囲気なのだが、加えて目の形も些か「人間っぽい」。

目尻が下がり白目もやや多く、他のダークエルフにあった野生の獣めいた雰囲気もあまりない。

全体の顔立ちも面長でさほど彫りが深くもなく、東欧系っぽかった他のダークエルフと比べると平板。

そして何より、眼鏡。

まん丸のレンズが二つあるやや無骨な感じのそれは、質素だが優美さもある他のダークエルフの調度、装束と比べてもちょっと浮いても見えた。

それら踏まえて、全体的なレイフの印象は、「大人しい文学青年、書生」といった雰囲気。

実際、懐に入れていたであろう一冊の本を取り出し、傍らのテーブルの上に置いてもいる。

「何か他に」

やや低めな落ち着いた声で、レイフがそう切り出す。

「改めて思い出したことは無いかな?」

二つの記憶。

この世界でのオークとしての記憶と、別の世界での人間としての記憶。

どちらも曖昧ながら、どちらも自分の過去と思える。

レイフによると「別の世界」での記憶、または魂が、死後にこの世界へと「降りて」来た、と言うことだが、それも今一実感が無い。

なんとはなしに気恥ずかしくなり、俯き気味に目を逸らして、否定の意味で首を横に振る。

「うん、まあ、まだ2日目ならそんなもんかな……。

じき、もっと色々とはっきりしてくるところもあると思う。

それでも、全てが明瞭に……とは、いかないのだろうけどもね」

「それは……」

「主に個人的な経験から、かな」

言葉は控えめだが、表情からするとそうでもない。

「それに、こういう事例は他に全く無い……てワケでもないらしい」

俺たち以外にも? 思わず、目を見開き前のめりになる。

「調べた範囲でも、各地にそれと思える現象の記録、言い伝えは幾つかあるんだよ。

ただ、まずは順番として僕の話をするね。

既に話してるとおり、“こちらの世界の僕”は、闇の森のダークエルフ、ケルアディード氏族の氏族長ナナイの子として生まれ、育っている。

約四百年からの寿命を持つダークエルフとしては、四十代の若輩者……というか、まあ“子供”だね」

先ほど俺が感じた印象は、さほど的外れでもなかったようだ。

「もう一つの世界……もう一つの人生では、“本に囲まれた”人生を送っていた。

古本屋……それと何かしらの作家、文筆業かな。そういった仕事をしていたようだ」

自分のこと、と言いながら、何か他人事というか、まるで誰かに聞かされたことを改めて話しているかの口振り。

「正直、僕もあんまり“自分の人生”という感じはしてないんだ。

思い出せることも全てというワケじゃないし、内容にも偏りがある。

ただそれでも……前よりは思い出してはいる」

ここで少し、呼吸を置く。

「死んだ直後、よりかはね」

◆ ◆ ◆

レイフが“死んだ”のは、およそ半年ほど前のことらしい。

元々氏族長の子という立場と、生来の本好きな性格と体の弱さから、他のダークエルフ達のように狩猟に勤しむことや戦闘訓練をすることもあまりなく、集落の外へと行くこともまず無かった。

それが、魔術の手解きを受けるために月に二、三度ほど“塔”へと行くようになっていた。

闇の森の象徴でもあり、実質的支配者でもあった、“闇の主”トゥエン・ディンとダークエルフの氏族たちは、盟約を結んでいる。

まずは相互不可侵。そして物資の取引。それから、お互いの保護。つまり、一方が敵に狙われ、また災厄にみまわれた際には、共同でそれに当たるということ。決して一方的な従属ではないが、「黒金の塔」を手に入れた「闇の主」とこれらの盟約を結ぶことは、闇の森ダークエルフ十二氏族の昔からの習わし。

その上でも、ケルアディードの氏族は他の氏族よりもより親密な関係性にあったらしい。

レイフが師事したのはトゥエン・ディン本人ではなく、その弟子たちの一人だった。

闇の主本人は滅多なことでは姿を見せない。まあ、大師匠クラスだ。

闇の森のダークエルフはウッドエルフと同様に、魔術で植物や木々を操り、変形させて住居を造る。

違いは、ウッドエルフたちは主に樹上都市を造るのに対して、ダークエルフは樹木操作の魔術と他の建築技法や穴掘りなどを組み合わせて、木の根を天井代わりとした地下の集落を造ることだ。

レイフはその、建築に関する魔術や技法を学んでいた。

勿論、“伝統的”なダークエルフ住居を造るだけなら、何もわざわざ外部の魔術師に新たに指導を頼む必要はない。

今までの技法、様式から、独自の思想でさらに発展をさせたかったのだという。

その向学心が、結果として災いした。

闇の森は呪われた森である。

だから、呪いに対して耐性の強い種族、生き物しか生活ができない。

ダークエルフもその一つだ。

そもそもこの世界におけるダークエルフとは、太古の昔に“呪われた”エルフなのだという。

存在そのものが呪われている彼らは、逆に言えば“他の呪い”には、強い。

同様に、オークもまた“呪われた種族”であり、耐性が強い。しかしオークは森ではなく高地に生活圏を持つ為、闇の森周辺に住む者は少ない。

そのため、闇の森では最も呪いの強い“塔”には、闇の魔術を極めた“闇の主”とその弟子、眷属たちが住み、その周辺を、彼らと盟約を結んだダークエルフ達が住む。

そしてそのさらに外周部には、「呪いに格段強いわけではないが、他の地域には住めない者達」が住みついている。

例えば、ゴブリンやコボルトの部族に都市部から逃げてきた犯罪者や山賊野盗の類。そしてさほど強くない魔物、魔獣などがそうだ。

結果的に、闇の森の「生態系」は、中心部に近づくにつれて「呪いへの耐性のない者が弱体化する」ことで、ある種の階層化、秩序化が出来ていた。

人間やウッドエルフ、ハイエルフ、ドワーフと言った、生来的に呪いへの耐性の無い、少ない種族にとっては、特別な加護か、呪いをはねのけるだけの強靱さが無ければダークエルフの集落に辿り着くのすら困難。

中心部にある闇の主の黒金の塔に至っては、加護もないごく普通の人間であればその姿を目にしただけで息が止まり死に至るとすら言われている。

そしてそれは、逆説的には闇の魔力、呪いへの耐性を持つダークエルフにとってはまさに、「外敵から身を守る加護」でもあった。

油断があったのだ、とレイフは言う。

自衛するだけの能力も無いのに、一人で出かけてしまった。しかも、本来の経路を外れて。

死に至った直接の原因は、落下による打撲、骨折、臓器破裂等々であった。

発見されたときは、既に死んでいると思われたという。

そして曰く、「実際に死んでいたのだろう」と。

母ナナイ、治癒術師らの看護が続き、三日三晩の意識混濁の後に覚醒したときには、「別世界での人生の記憶」が存在していた。

しばらくは二つの世界の記憶と、またそれらの記憶の多大な欠落による混乱が続いた。

周りからは死に瀕したことによる一時的混乱と思われていたため、細かい詮索はされなかった。

自分の状況、記憶にある程度の道筋をつけられたのは、一週間程経ってから。

「思うに、僕は……つまり、“もう一つの世界の僕”と、“この世界の僕”は、よく似た性質を持っているのだろうね。

或いは、所謂“パラレルワールドにおける、もう一人の自分”だったのかもしれない。

立場、環境、種族は全く違うけれども、記憶の中にある両者の“僕”は、似ているところが凄く多いんだ。

だから、二つの別の人生の記憶を持ちつつも、今では一人の統合された人格として存在していられる」

そう語るレイフの顔を見つつ、では自分はどうなのか? と、ふと思う。

今のこの姿、有り様は、一言で言うと「オークの戦士」という風体のようだ。

ではもう一つの人生の自分はどうなのか?

戦士? 闘いに明け暮れていたのか? 俺が?

……良く分からない。

目を閉じて記憶を手繰るにも、暗い部屋の中で独りうずくまる姿しか見えてこない。

体型を言えば太っていたようには思う。その点だけは、今のこのオークの姿とも似ていたかもしれない。

顔に出ていたのだろう。

レイフはそれらの疑問への直接の回答ではないが、別の話を切り出してくる。

「ガンボン・グラー・ノロッド……。

もう一つの世界での君のことは分からないけれども、多分それが今の君だ」

レイフが言っているのは、この世界、この身体、“オークの戦士”としての俺のこと、なのだろう。

知っているのか? 実は有名人だったのか? 等との考えも過ぎるが、そうではないようだ。

レイフはまず、俺の喉元を指差し、

「その、彫金されたプレートのある首飾り。

オーク文字で読みは“ガンボン”。

通り名かもしれないけど、多分君の名だね。

オークが飾りにつけるとしたら、神か氏族か自分の名だ」

それから、指していた指を上に上げ、

「額の、入れ墨」

そう。

先ほど手鏡で見たときにも気になっていた。

横三本の線に、Vの字が重ねて入れられているようなそれ。

「その入れ墨は、“追放者”……“グラー・ノロッド”の刻印だ。

理由は分からないけれど、君は元々住んでいたオーク城塞から、何等かの理由で追放されたらしい」

“城塞より追放されしオーク、ガンボン”。

つまりはそれが、今の、この世界の俺の立場、であるらしい。

ぐむむ。

方や引き籠もり。

方や追放者。

家の中に閉じこもってた俺と、家を持たず放浪してた俺。

本当に、「似たところのある」存在だったのだろうかしらん?

レイフとの話は、様々な混乱を纏めてくれた様でもあり、同時に新たな疑問をも増やしていく。

0

あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。

黒ハット

ファンタジー

【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。

この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。

MP

ファンタジー

高校2年の夏。

高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。

地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。

しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

異世界でぼっち生活をしてたら幼女×2を拾ったので養うことにした【改稿版】

きたーの(旧名:せんせい)

ファンタジー

【毎週火木土更新】

自身のクラスが勇者召喚として呼ばれたのに乗り遅れてお亡くなりになってしまった主人公。

その瞬間を偶然にも神が見ていたことでほぼ不老不死に近い能力を貰い異世界へ!

約2万年の時を、ぼっちで過ごしていたある日、いつも通り森を闊歩していると2人の子供(幼女)に遭遇し、そこから主人公の物語が始まって行く……。

―――

当作品は過去作品の改稿版です。情景描写等を厚くしております。

なお、投稿規約に基づき既存作品に関しては非公開としておりますためご理解のほどよろしくお願いいたします。

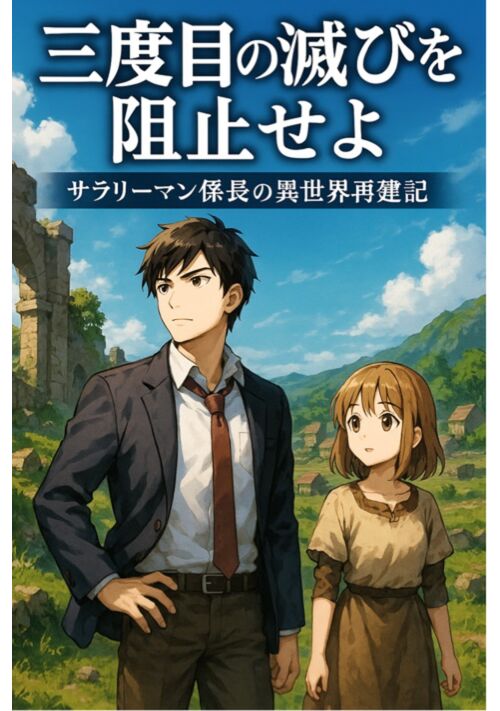

『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』

KAORUwithAI

ファンタジー

45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。

ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。

目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。

「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。

しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。

結局、悠真は渋々承諾。

与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。

さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。

衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。

だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。

――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

借金まみれで高級娼館で働くことになった子爵令嬢、密かに好きだった幼馴染に買われる

しおの

恋愛

乙女ゲームの世界に転生した主人公。しかしゲームにはほぼ登場しないモブだった。

いつの間にか父がこさえた借金を返すため、高級娼館で働くことに……

しかしそこに現れたのは幼馴染で……?

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

天才女薬学者 聖徳晴子の異世界転生

西洋司

ファンタジー

妙齢の薬学者 聖徳晴子(せいとく・はるこ)は、絶世の美貌の持ち主だ。

彼女は思考の並列化作業を得意とする、いわゆる天才。

精力的にフィールドワークをこなし、ついにエリクサーの開発間際というところで、放火で殺されてしまった。

晴子は、権力者達から、その地位を脅かす存在、「敵」と見做されてしまったのだ。

死後、晴子は天界で女神様からこう提案された。

「あなたは生前7人分の活躍をしましたので、異世界行きのチケットが7枚もあるんですよ。もしよろしければ、一度に使い切ってみては如何ですか?」

晴子はその提案を受け容れ、異世界へと旅立った。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる