12 / 103

youれい!

11.通園カバン

しおりを挟む

「大丈夫ですかタケトさん」

とにもかくにも、どうにか正気を取り戻してくれたらしい玲衣ちゃんに、ほっと一息ついたところで緊張の糸が緩んだのか、僕は全身から力が抜けてしまい道端に座り込んでいた。

「ああ。久しぶりに外を出歩いたもんで、ちょっとばかり体力を消耗してしまったようだ」

本当の所はメンタルが大いに消耗していたのだが、さすがにそこまでは告げずにいた。体力が無いというだけでも男子としては情けない状態なのだが、それでも少しくらいは見栄を張っておきたい。そんなお年頃なのだ。

「そうですか、わたしは気にしないのでゆっくりと休んでくださいね」

それはこちらを気遣った言葉だったし実際に優しさから出ているのだろうが、そもそもこっちが精神的に消耗している原因となったのは彼女の言動にあったので、こちらとしては複雑な気分だ。

とはいえ若さだけはあるので、そんな彼女の言葉に甘えて休憩を取らせてもらっていると、次第に気力も体力も回復して来る。

そうして、少しずつ余裕を取り戻していくにしたがって、その間の沈黙になんとなく気まずさを感じ始めて彼女に視線を向けてみてから、ふとある事に気付く。

「えっと……。君って、そんなの身に付けてたっけ?」

「え、何です?」

「その肩から下げてる鞄だよ」

「は? カバン?」

どうやら彼女自信もそれに気付いてはいなかったみたいで、今更のように驚いているようだった。

それは幼稚園児が身に着けている肩掛け鞄で。ただ、そのデザインは、今どきの子供が身に着けるには少々垢抜けない気もする。そんな、熊だかねずみだか分からない動物の顔と、空いた隙間を埋めるように花っぽいマークが付いている、いたってシンプルで素朴なデザインだ。

「え、あ、ホントですね……。というか鞄ではなくて、可愛らしくポシェットと言ってくださいよ」

実際は通園バッグと呼ぶのが一般的らしいのだが、そんな反論をする知識は持ち合わせていなかったので、僕は普通に質問を続ける。

「いや……。別に鞄の種類なんて興味が無いからどうでもいいけど、それより何なんだそれ」

訊ねると彼女はそのポシェットとやらを手に取って確認している。

「うーん……。お礼の品になりそうなものがないかと家の中を探していて見つけた……いえ、誰かにもらったんでしたっけ……。よく思い出せませんが、随分と懐かしいものが出てきたと思っていた所でタケトさんが逃亡している事に気付いたもので、それで慌てて飛び出してきたのですが……」

相手にこちらを責める意図は無いようだったが、その言葉に僕は何だかバツの悪い気がして、ついつい謝りそうになってしまうが、彼女はそのまま話を続けた。

「どうやらその際に手にしていたのを、そのまま無意識に持ってきてしまったようですね……」

「はぁ、あの家から? どうやって!?」

「どうやってと言われましても、言葉のままなのですが……」

その答えに僕は困惑してしまう。

先にも説明した通り、彼女にはあの家が実在するものとして認識されているらしかった。だが、それは彼女の生前の記憶によって作り上げられた幻覚みたいなもののはずだ。

現実にそこにあるのは、それこそ鉄ですら形が歪んでしまっているような、誰が判断したとしても完全なる焼け跡でしかなかったのだから……。

そういった考えからしても、そんな燃えやすそうな物が焼け残っているわけがないのだ。

もし耐火金庫があったとしても、幼児用の通園鞄なんてそこに入れておくようなものではないだろうし、そうだとしても現世の物に触れることのできない彼女が手にするのは不可能だろう。

「何だよそれ。幻覚の世界から物を持ってきたっていうのか? だとしたら、なんでそれが僕にも見えてんだ?」

「はい? タケトさん、精神状態は大丈夫ですか?」

「なんでこっちの精神状態が心配されちゃってんの?」

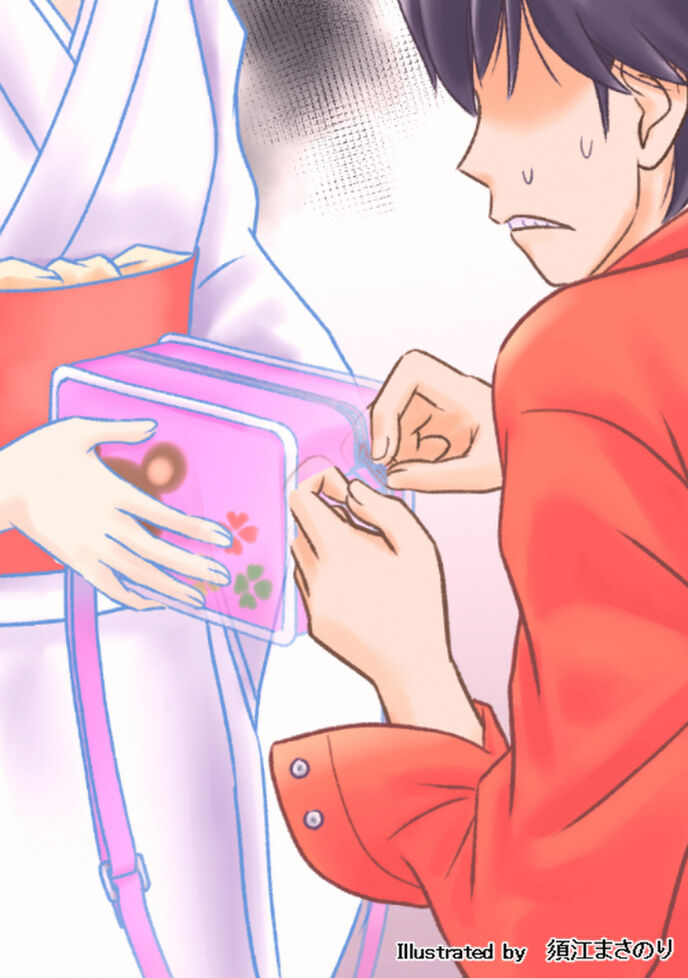

「何をおっしゃっているのかよく分かりませんが、中を確かめようと思ったのですけれどこれ、ファスナーが固くて開かないんですよね。タケトさん開けられます?」

「え? まあ、試してみてもいいが……」

と、僕は立ち上がって彼女が差し出したそのポシェットに触れようとしたのだが、こちらの手はそれを何の感触も無いまま透過するだけだった……。

当然ジッパーの引手部分の金具なんてのも摘めるわけも無く普通に透過してしまい、なんならそれを支えようとしたもう片方の手の一部がそのポシェットとやらに突き刺さっている、そんな状態になっていたりもしている……。

「うーん……本来ならちょっと貸してみろと言うべきところなんだろうが……」

「え? 別に構いませんけれど? 元々そのつもりで差し出していますし……」

「い、いや……」

無意識に呟いていた言葉に反応されて僕は動揺した。

というかそんな状態のファスナーは、たぶん世界で一番開けにくい状態だともいえよう。

その理由を説明するためには、そのポシェットが霊的な物質だからだとか、そんな事実を説明せねばならなくなるのだが、そうすればまた『自分を幽霊扱いするのか?』なんてやり取りがまた始まってしまうだろう。

そんな禁止ワードを避けねばならないこちらとしては、彼女の手の上にあるその鞄の視覚情報に合わせてそれを開けようとする、そんなパントマイムを披露する以外にやるべきことが無かった。

「と、とりあえずファスナーを開けることに全集中したいから、本体は君がしっかりと保持しておいてくれないか」

「え……は、はい」

言ってて自分ですら、ちょっとばかり意味不明な指示だった気もするが仕方がない。そんな物を渡されたところで、こちらはそれに触れられもしないのだから受け取るわけにもいかないのだ。

というか彼女はそのポシェットを通過している僕の指を見てどう認識しているのかが疑問だ。もしかすると脳内補正のようなものが作用して普通な感じで見えているのか、それは分からないが黙ってその作業を見守っている。

――どっちにしろ、やっぱこれは霊的な物質って事なのだろうか?

そう思ってみると、彼女と同じくなんだかうっすら透明だ。ということは、彼女の身に着けている着物と同じような物なのだろう。

そう考えると、なんだかそれまで恐怖対象になってしまっていたようで、その通園カバンを見ていると何やら怖さをかんじ始める僕なのだった。

「どうでしょう、開けられそうですかね?」

「ええと……、見る限り特に異常は無いんだけどなぁ……」

「それこそ幼稚園だった頃から使っていないものですし、これから使う予定もありませんけれど中に何が入っているのかは気になりますよね」

「ああ、それはそうだろうな……ええと……ここをこうして……だめか。うーむ、どうしたものだろう」

なんて感じの演技を一通りこなしてから言う。

「うーん。どうにも無理っぽいな。よっぽど強く噛んでしまっているようだ……」

「ですか……。ではしょうがないですね。疲労の極地にあるタケトさんの手をこれ以上わずらわせるわけにもいかないですし」

「役に立てずに申し訳ない……」

僕は割と手先は器用な方だとは思うので、それが実在する物だったのなら、ちょっと良い所の見せ所だったのかもしれないが、それは無理だった。

そこで必要なのはたぶん器用さなどよりも霊能力なのだろう……。

とにもかくにも、どうにか正気を取り戻してくれたらしい玲衣ちゃんに、ほっと一息ついたところで緊張の糸が緩んだのか、僕は全身から力が抜けてしまい道端に座り込んでいた。

「ああ。久しぶりに外を出歩いたもんで、ちょっとばかり体力を消耗してしまったようだ」

本当の所はメンタルが大いに消耗していたのだが、さすがにそこまでは告げずにいた。体力が無いというだけでも男子としては情けない状態なのだが、それでも少しくらいは見栄を張っておきたい。そんなお年頃なのだ。

「そうですか、わたしは気にしないのでゆっくりと休んでくださいね」

それはこちらを気遣った言葉だったし実際に優しさから出ているのだろうが、そもそもこっちが精神的に消耗している原因となったのは彼女の言動にあったので、こちらとしては複雑な気分だ。

とはいえ若さだけはあるので、そんな彼女の言葉に甘えて休憩を取らせてもらっていると、次第に気力も体力も回復して来る。

そうして、少しずつ余裕を取り戻していくにしたがって、その間の沈黙になんとなく気まずさを感じ始めて彼女に視線を向けてみてから、ふとある事に気付く。

「えっと……。君って、そんなの身に付けてたっけ?」

「え、何です?」

「その肩から下げてる鞄だよ」

「は? カバン?」

どうやら彼女自信もそれに気付いてはいなかったみたいで、今更のように驚いているようだった。

それは幼稚園児が身に着けている肩掛け鞄で。ただ、そのデザインは、今どきの子供が身に着けるには少々垢抜けない気もする。そんな、熊だかねずみだか分からない動物の顔と、空いた隙間を埋めるように花っぽいマークが付いている、いたってシンプルで素朴なデザインだ。

「え、あ、ホントですね……。というか鞄ではなくて、可愛らしくポシェットと言ってくださいよ」

実際は通園バッグと呼ぶのが一般的らしいのだが、そんな反論をする知識は持ち合わせていなかったので、僕は普通に質問を続ける。

「いや……。別に鞄の種類なんて興味が無いからどうでもいいけど、それより何なんだそれ」

訊ねると彼女はそのポシェットとやらを手に取って確認している。

「うーん……。お礼の品になりそうなものがないかと家の中を探していて見つけた……いえ、誰かにもらったんでしたっけ……。よく思い出せませんが、随分と懐かしいものが出てきたと思っていた所でタケトさんが逃亡している事に気付いたもので、それで慌てて飛び出してきたのですが……」

相手にこちらを責める意図は無いようだったが、その言葉に僕は何だかバツの悪い気がして、ついつい謝りそうになってしまうが、彼女はそのまま話を続けた。

「どうやらその際に手にしていたのを、そのまま無意識に持ってきてしまったようですね……」

「はぁ、あの家から? どうやって!?」

「どうやってと言われましても、言葉のままなのですが……」

その答えに僕は困惑してしまう。

先にも説明した通り、彼女にはあの家が実在するものとして認識されているらしかった。だが、それは彼女の生前の記憶によって作り上げられた幻覚みたいなもののはずだ。

現実にそこにあるのは、それこそ鉄ですら形が歪んでしまっているような、誰が判断したとしても完全なる焼け跡でしかなかったのだから……。

そういった考えからしても、そんな燃えやすそうな物が焼け残っているわけがないのだ。

もし耐火金庫があったとしても、幼児用の通園鞄なんてそこに入れておくようなものではないだろうし、そうだとしても現世の物に触れることのできない彼女が手にするのは不可能だろう。

「何だよそれ。幻覚の世界から物を持ってきたっていうのか? だとしたら、なんでそれが僕にも見えてんだ?」

「はい? タケトさん、精神状態は大丈夫ですか?」

「なんでこっちの精神状態が心配されちゃってんの?」

「何をおっしゃっているのかよく分かりませんが、中を確かめようと思ったのですけれどこれ、ファスナーが固くて開かないんですよね。タケトさん開けられます?」

「え? まあ、試してみてもいいが……」

と、僕は立ち上がって彼女が差し出したそのポシェットに触れようとしたのだが、こちらの手はそれを何の感触も無いまま透過するだけだった……。

当然ジッパーの引手部分の金具なんてのも摘めるわけも無く普通に透過してしまい、なんならそれを支えようとしたもう片方の手の一部がそのポシェットとやらに突き刺さっている、そんな状態になっていたりもしている……。

「うーん……本来ならちょっと貸してみろと言うべきところなんだろうが……」

「え? 別に構いませんけれど? 元々そのつもりで差し出していますし……」

「い、いや……」

無意識に呟いていた言葉に反応されて僕は動揺した。

というかそんな状態のファスナーは、たぶん世界で一番開けにくい状態だともいえよう。

その理由を説明するためには、そのポシェットが霊的な物質だからだとか、そんな事実を説明せねばならなくなるのだが、そうすればまた『自分を幽霊扱いするのか?』なんてやり取りがまた始まってしまうだろう。

そんな禁止ワードを避けねばならないこちらとしては、彼女の手の上にあるその鞄の視覚情報に合わせてそれを開けようとする、そんなパントマイムを披露する以外にやるべきことが無かった。

「と、とりあえずファスナーを開けることに全集中したいから、本体は君がしっかりと保持しておいてくれないか」

「え……は、はい」

言ってて自分ですら、ちょっとばかり意味不明な指示だった気もするが仕方がない。そんな物を渡されたところで、こちらはそれに触れられもしないのだから受け取るわけにもいかないのだ。

というか彼女はそのポシェットを通過している僕の指を見てどう認識しているのかが疑問だ。もしかすると脳内補正のようなものが作用して普通な感じで見えているのか、それは分からないが黙ってその作業を見守っている。

――どっちにしろ、やっぱこれは霊的な物質って事なのだろうか?

そう思ってみると、彼女と同じくなんだかうっすら透明だ。ということは、彼女の身に着けている着物と同じような物なのだろう。

そう考えると、なんだかそれまで恐怖対象になってしまっていたようで、その通園カバンを見ていると何やら怖さをかんじ始める僕なのだった。

「どうでしょう、開けられそうですかね?」

「ええと……、見る限り特に異常は無いんだけどなぁ……」

「それこそ幼稚園だった頃から使っていないものですし、これから使う予定もありませんけれど中に何が入っているのかは気になりますよね」

「ああ、それはそうだろうな……ええと……ここをこうして……だめか。うーむ、どうしたものだろう」

なんて感じの演技を一通りこなしてから言う。

「うーん。どうにも無理っぽいな。よっぽど強く噛んでしまっているようだ……」

「ですか……。ではしょうがないですね。疲労の極地にあるタケトさんの手をこれ以上わずらわせるわけにもいかないですし」

「役に立てずに申し訳ない……」

僕は割と手先は器用な方だとは思うので、それが実在する物だったのなら、ちょっと良い所の見せ所だったのかもしれないが、それは無理だった。

そこで必要なのはたぶん器用さなどよりも霊能力なのだろう……。

0

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

旧校舎の地下室

守 秀斗

恋愛

高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

俺様上司に今宵も激しく求められる。

美凪ましろ

恋愛

鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。

蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。

ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。

「おまえの顔、えっろい」

神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。

――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。

**2026.01.02start~2026.01.17end**

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる