8 / 68

第一部 一章 舞踏会編

07 愛し方(挿絵あり)

しおりを挟む

ポタポタと何処からか、一定間隔で水の落ちる音が聞こえてくる。止むことのないその音に目を開けると、朦朧とした視界にすぐさま映りこんだのは石造りの一室だった。

見知らぬ光景に追いつかない頭で何度も瞬きを繰り返す。後頭部は鈍器で殴られたかのような激痛が襲い、麻痺した脳から命令を発しても爪先一つ動かせやしない。焦点が合っていないのか、景色が二重にも三重にも見えてグルグルと脳内を駆け回った。

何故こんな所にいるんだろう。ツグナは状況を整理しようと、ままならない頭に血を高速に通わせ必死になって考える。

暗黒に冷気が漂い、人気を感じさせない、そんなピントの合わないぼやけた光景に、とある光景が重なり合った。そう、あれは確か実験施設の──────

『R-207』

途端に悪寒に似たような戦慄が全身に駆け巡り、肩を大きく揺らす。立たされた状態で手足に付けられていた桎梏がチャリンと金属音を出し、部屋の暗闇に吸い込まれていった。

「なんでっ……ここ……!」

またあの牢獄に戻されたのかと作り出された自我は恐怖で容易く崩れ去り、意識を混濁させた。逃げ出そうと必死になって体を捻ったり手足を動かしたりするが、全く力が出ない。

「ふっ……っ……う」

次から次へと思い出したくない光景が脳内を埋め尽くしていく。全身の血が冷えわたってドクン、ドクンとやけに耳の奥で心臓の音が大きく聞こえた。目頭が熱くなり、身体は自分の意思と反してガタガタと震え出す。

『R-207号に鎮静薬を投入しました』

『気絶させるなよ。脳が活発している状態で切断しろ』

まるでそこにいるかのように研究員の幻聴が聞こえてくる。折角あの場所から逃げ出すことが出来たのに。何故またこんな目に合わなければならないんだ。声に出せない悲痛な叫びが少年の瞳に涙をもたらした。

「嫌っ!助けて……!」

そんな時。か細い声と共に、目の前の両開き扉が勢いよく開いた。我に帰り、ツグナは入ってきた人物をみつめる。倒れるようにして入ってきたのは、真っ赤なドレスを身につけた女性だった。姿を見るところによると、どうやら彼女も舞踏会に参加していたようだ。

「ああっ、貴方さっきの! まだ生きていたのね! お願いっ、助けて! 殺されるっ!」

すぐさま女性がツグナに駆け寄ると、涙を流しながら必死になって懇願する。蜘蛛の糸にでもしがみついているつもりなのだろうか。必死に懇願する彼女をよそに、ツグナは未だこの状況がよく理解できていなかった。その女性に見覚えがあるのだが、つっかえ棒に引っかかっているかのようにどうしても思い出す事が出来ない。

そもそも、鎖で身動きができないツグナに助ける事は到底できないのである。寧ろこっちが助けてほしいぐらいだと、ツグナは女性を眺めた。

でもこの怯えよう。もしかして、普通に考えられない程この女性は恐怖で混乱しているのだろうか? 殺されるとは、一体誰のことを指しているのだろう。

それは先程迄の自分もそうだった筈なのに、自分よりも怯える人間と出会うことによって自然とそっちに気が逸れた。混乱しながらも、目の前で絶望し震えている彼女をどうにかしようと考える。

「お願いよ! 金ならいくらでも……」

「でも鎖、で」

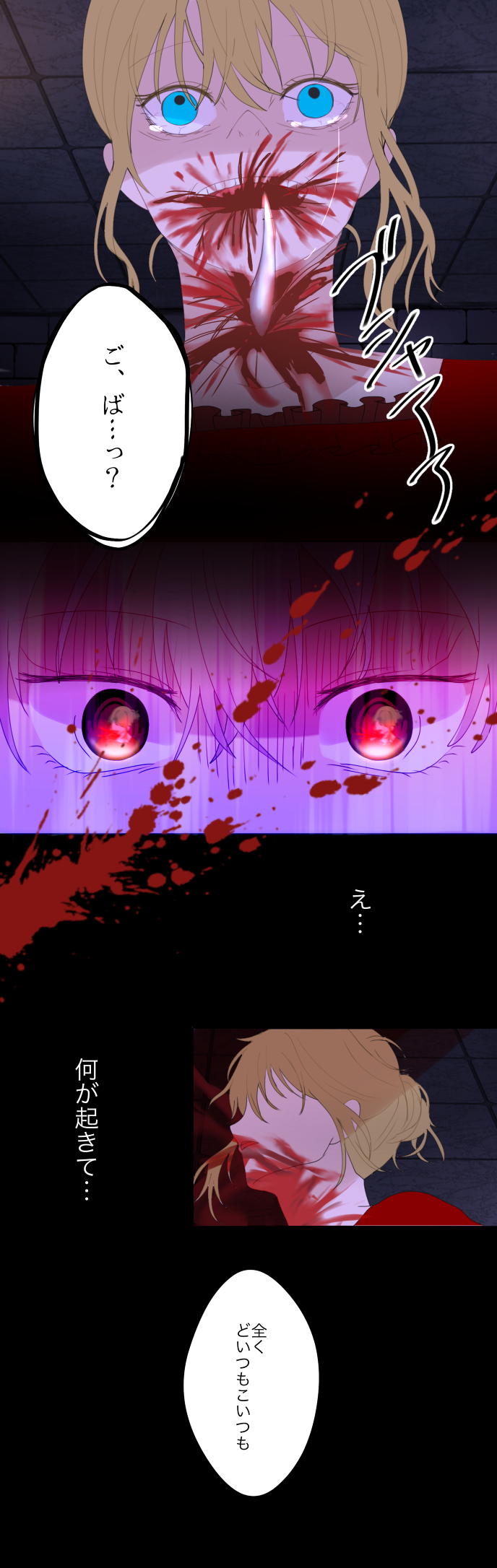

鎖とツグナが声に出した瞬間、女性の喉元は銀に光る鋭利なものによって貫かれた。鮮血の花びらが眼前で舞う。

「え……」

ガッと目を見開いた女性は、ツグナに助けを求めるかのように手を伸ばした。口からも喉からも大量の血を噴き出し、地面を赤く染める。

「がっ……はあっ……だす、げ……」

その言葉は最後まで続かなかった。うなじに深くナイフが突き刺さった女性は、そのまま鈍い音を立ててツグナの足元に倒れていく。ビクビクと体を痙攣させて流れ出した血が、女性を中心に石床に広がっていくのが見えた。

「どいつもこいつも私から逃げ出すなんて酷いじゃないか。お陰で折角の品評会用の首が台無しだ」

眼前のそいつは残念そうに呟きながら、頬についた返り血を舐めた。その様子にすらツグナは言葉を失い、ただ震える。

「やっとお目覚めかい、可愛らしいお姫様……おや、随分と怯えているじゃないか。何か怖い夢でも見てしまったのかな?」

そこに立っていたのは、黒い部屋でも分かるぐらいに服を真っ赤に染め、妖美に嗤っているラヴァル卿の姿だった。ラヴァル卿からも自分からも放たれる鉄錆の臭いに、ツグナは込み上げてきたものを吐き出しそうになるが、理性的に耐えようと口を閉じる。胃液が鼻に回っているようで、強烈な酸っぱい臭いに呼吸がうまくできない。

「ラヴァル、卿」

睨みつけながら奴の名を呼ぶ。ああそうだ、思い出した。確かとある部屋の前で何かを嗅がされて―――と、ここに来る前の経緯を辿っていくうちに、入口から一緒に来た彼女の事を思い出した。生暖かいものがついた足元に恐る恐る目線を下ろす。

「うっ……」

光の失った瞳。甘ったるい香水の匂いをかき消して強烈な鉄の匂いが混じる。それが何かを理解した途端、先程以上の戦慄が全身に駆け巡った。

「フフフッ、やっと二人きりになれたね。とてもいい反応をするじゃないか。貴様が女性ならこのまま襲いかかってしまいそうだ」

「……は?」

「驚いたよ。まさか武装していない少年を、女装させてここまで来させるなんて。あの男も随分と思い切った事をしたものだ。危うく騙されるところだったよ」

あまりにも美しいものだから、と付け足すようにラヴァル卿が目を細めてから、ツグナの頬についた女性の血を舐め取る。生暖かく、ヌメリのあるすべすべした舌が頬を撫で、そこから広がるように鳥肌が立った。

「……っ! ひぃっ」

唾液の残った感触が気持ち悪い。今すぐにでも拭きたかったが、赤の滴るナイフを見て動けなくなる。自分の身に迫る死がラヴァル卿の気持ち悪ささえも凌駕したのだ。

殺されるのか? 先程の女性のように。震えによってカチャカチャと拘束器具が音を立てた。死ぬのは怖い。痛くて、苦しくて、寒いのはもう沢山だ……そこまで考えてから、ツグナはとある疑問が過ぎる。そういえば―――

「正体が知られているにも関わらず、何故ラヴァル卿は自分を殺さなかったのか? 気絶している間の方が殺しやすいはずなのに……と今貴様はそう考えている。違うか?」

「な、なんで……!」

考えていることをドンピシャに当てられ戸惑う。彼もシアンのように頭の中が見えるのだろうか? 驚いているとラヴァル卿はツグナの頬を片手で掴み、自分の顔に無理矢理向き合わせるような形にした。

「いっ……!」

それはここに来る前の割れ物を触るような優しいやり方ではなく、まるで奴隷を見下すようなやり方だ。頬を掴む力は強く、無理矢理顔をあげられているので息ができなくて苦しい。そうした中で、ラヴァル卿の服に染み付いた鉄の臭いが鼻を刺激するので、再び吐き気が強まった。ツグナは涙を浮かべた瞳で、眼前のラヴァル卿を弱々しく睨みつける。

「なかなかいい表情をするな。自分の立場も知らず、無謀で愚かな瞳だ。最も心は既に折れているようだが」

何を言われても逆らえる気がしなかった。ただ、脳を埋め尽くすのは「恐怖」の文字だけ。ラヴァル卿の言う通り、既に心は陥落していた。

「逃げ出したいのに逃げられない恐怖……実に官能的だ。ゾクゾクするよ……だが、生憎男に興味はないんでな」

投げ捨てるように解放され、ツグナは激しく咳き込みながらラヴァル卿を見上げた。

「男は好かん。何食わぬ顔をして私から全てを奪っていくからな……だが、それ以上に興味があったのさ。貴様のその瞳、何処で手に入れた」

意味が分からず、ツグナは一度思考が停止してから思わず「な、なに……ですか?」と聞き返した。目なんてみんな生まれ持ってあるだろうに。

「とぼけても無駄だ。私は貴様の瞳の色を知っている。なにせ、私が契約した悪魔の瞳と一緒だからね」

「あ、くま?」

狼狽したツグナの赤い双眼が揺れる。悪魔と言えば神書の中にある人を堕落させる存在だったはずだ。シアンが「この国の常識だ」と神書を持ってきて読まされたのでよく覚えている。結局全部は読まなかったけれど。そんな悪魔と一緒? 考えても全く心当たりがなかった。

「その者達は実に奇っ怪な瞳を持っていた。血のように真っ赤な瞳で、人々に囁くのだ。ああ、なんて哀れな子羊たち! 神の国に帰ることが本当の幸福だと言うのか! と」

突然の話にツグナは首を傾げてばかりだった。恐らく神書の一説を引用しているのだろう。

「……なんだ? 本当に知らないのか? ……まあ、いい。とにかくその話を聞いてしまった以上、ここから生きて帰すわけにはいかない。どうせ死ぬんだ、貴様には私の全てを見せてやろう。そう約束したしね」

お前が勝手に話した事だろうと思うことはあったが、声には出さなかった。ふと、息の漏れる細々しい音を聞いてラヴァル卿はなにかに気がついたのか、下を向く。

「……おや? 驚いた。まだ生きていてくれたんだね」

ぐちゃぐちゃに乱れた髪が顔にかかりながらも、うつ伏せになって地面を這う女性。それを見てラヴァル卿はどこか嬉しそうに彼女の顔前に立った。

「……がっ! ……っ……!」

踵で座ってから仰向けにし「やはり最後の数秒は取っておかなくちゃあ、な」とドレスを剥ぎ始める。そうして胸についた女性の贅肉を引っ張りあげるように持ち上げると、体の自重で胸は下へと伸ばされた。その激痛に女は背中を反らし、喃語のような声で叫ぶ。

「ふむ、なかなかいいむね肉だ。今夜のメインにしてやろう」

限界まで伸ばされたそこに先程のナイフを切り込んでいく。頭をつけ、背中が宙に浮いた状態で女性は悶え苦しんだ。白目を剥いて涙を流す様子に、ラヴァル卿は心底楽しそうに笑い声を上げる。

「はははっ! 吊り下げられ、体の制御も出来ずになんと不格好な! まるで糸の切れたマリオネットのようだ! 」

何が楽しいのか理解出来ずに、ツグナは背後からそれを眺めていた。というよりは目をそらすことも出来ずにその場面を見せられている。

ブチッ

ここ最近で一番嫌な音がしたと思う。半分まで切りつけられ、残りは自重でぶづぶづと肉の繊維が裂かれる。完全に体から肉が切り離された時には、既に女性は事切れていた。

「ふっ……はぁ……はぁーーー……」

興奮冷めぬ息を吐きながら、ラヴァル卿がそのまま女性の下腹部にナイフを突き刺し、縦に切り裂く。何度も。何度も。吹き出る血と臓腑の匂いにラヴァル卿の目はすっかり悦に入って遠くを見つめていた。

「んはあ~っ! 最っ高、だ! 脳が正常な判断を出来なくなるくらいに、甘く、芳しい……どれ、味見と行くかぁ……」

血の滴る臓腑の先を口に含み、じゅぷじゅぷと体液を啜りながら口内を往復させる。ギョロりと上を向いた目のまま喘ぎ、背中を逸らして吐息を漏らした。女性の匂いや臓腑の温もりを堪能する姿に、ツグナは声も出ない。

「んふぅーー……ふぅー……!! 舌先が痺れるぅ! メインディッシュはっ! このドレッシングをっ! 彼女の柔らかいむね肉に! これぞルモールト・レクマンティぃぃ!」

ルモールト・レクマンティはヴァルテナ語で言う「最高の晩餐」と言う意味だ。湿った吐息が張り上げた声の後に余韻を残す。口端から垂れた血液をラヴァル卿が舌で大袈裟に舐め取り、そうしてから唇を一周するように舌でなぞった。まるで赤い口紅を塗ったかのようだ。下半身の膨らみを見て更に青ざめる。

「はっ……」

彼は死体相手に、興奮を覚えている。なんておぞましい光景だ。自分がかつて一番恐怖と称していたあの光景よりも数倍異常で、気持ちが悪い。

強烈な光景にとうとう耐えきれなくなったツグナは、鳩尾を強く刺激されたかのように苦しくなって、心臓付近の器官に詰まった塊を喉奥から吐き出した。胃酸が逆流し、喉からどろりとした液体が溢れ出てくる。

口元からは粘り気の強い白濁の唾液が垂れるが、手が拘束されているので拭うこともできない。口内は胃液の酸味に侵され、その不快さに涙目になって激しく咳き込んだ。速くなった鼓動で喘ぎが漏れ出る。

「はあっ……あっ……はあ……」

ふと、とある小説に書かれていた内容を思い出した。今まさに目の前でされている光景だ。これが彼の「愛」だと言うのか。

「ハハッ、美しいねえ。貴様のその堪え難い恐怖から逃げられない悲痛な表情は最高だ。その美しい表情のまま首を掻っ切って、血飛沫で出来た赤絨毯の上に貴様の首を飾り付けたい。きっとそれは誰も見たことがないくらい美しく、可憐で、哀愁を感じさせられるような素晴らしい芸術になるだろう。例え男であろうとも」

劣情に満ちた瞳のまま、ラヴァル卿は女性から取り出した臓腑を近くの解剖台にあるトレーに乗せる。未だ動悸が激しく、脱力感が抜けない体のまま、ツグナはゆっくりと顔を上げた。

「酷い……なんで、こんなこと……っ」

「ノンノン! 何故? 愚問だな。先程から言っているだろう? 女性達の臓腑は悪魔への贄だ。毎回人身供養が多くてね。ほら、ここからでも見えるだろう? 美しい黒魔術の魔法陣が」

ラヴァル卿が指さすほうを見つめる。全開になった両扉の向こうには、大きな円形状の魔法陣が描かれていた。青白い光を放ち、ハッキリと床に書かれたものが目に見える。

「な、んだこれ……」

魔法陣の中央には木棺が置いてあり、ここから見るだけでも負のオーラが漂っていた。そもそも、炎もないのになぜ地面から光が出ているのだろう。

『おま……こ……には……』

途端に電流のようなビリビリとした痛みが全身に駆け巡る。脳内にノイズが走り、視界がぐらりと歪んだがそれは一瞬で終わった。今のはなんだと、ツグナが再び魔法陣を見つめる。

黒魔術とは邪術とも呼ばれる、悪魔と契約することによって行う儀式の一つだ。それを発動させるためには大きな代償が必要とされる。とある事件をきっかけにその知名度は広まり、以来危険すぎて法によって禁止されたのだ。この国では黒魔術に関与する書物は全て禁止されており、持つことも、ましてや実行する事さえも許されない。

「黒魔術は邪術だと? いやいやいや! それは違う! これこそ神が人間に与えた奇跡というものだ! 刮目せよ! 我々は何を見ている? 見えている世界が真だと言えるのか? もしそうなら、我々は真実を見逃している! 教会はなぜこの奇跡を取り締まろうとするのだ? 上は何を隠している!? おお! 我らが女神ルミネアよ!」

興奮のまま張り上げられた声をツグナは理解できなかった。ただ一つ、分かっていることと言えば―――

「お前……悪魔の為に罪のない女性を殺しているのか?」

やはり、ラヴァル卿の部屋で見た手の置物も被害者のものかと考えて、ラヴァル卿の不気味さより、こんな奴のために死んでいった女性達の哀切に唇を噛み締めた。

「はっ? 悪魔の為? 違うな! 全然違うぞ! それはついでだ。私は全ての女性を愛しているからね。そんなくだらない事のために殺しはしない」

「じゃあ、なんで……!」

「分からんやつだな。愛しているからと言っているだろう?」

「……はあ?」

答えになっていないだろうと腹立たしさが残る声色で、ツグナは返した。

「人というのは誰しも、二面性を持っているものだ。己の醜悪な部分を厚化粧で覆い、他人に悟られないように偽りで固められたもう一人の自分を演じ続ける。つまり、人の愛とは所詮偽りで固められた幻想に過ぎないのさ。愛する人間もそれを知ろうとしないのは、自分の幻想が崩れるのを避けたがるせいだ。だが、私はそんな外面しか愛せないような愚民共とは違う。ところで、君は彼女がどんな女か知っているか?」

「……知らない」

「なら教えてやる。彼女は肉欲に溺れ、幾度も男と繋がりを求めてさまよっていた娼婦だ。今もこの体に何処ぞの男の体液が入っているか分かったものじゃない。裕福にも関わらず、ただ快楽を求めるためだけに偽りの愛に陶酔している。外側だけの愛情欲しさに、この女はその美貌と体だけで多くの男を食い漁ってきた。全く、汚らわしいと思わないか? これほどまでの美貌を持ちながら、その中身はまるで猿同然だ。だから、可哀想だと思ってね。誰かと常に繋がりを得て安心していたいと言うなら、私が彼女の全てを愛してやる。私は彼女達が欠けた存在になろうが、ただの肉塊となろうが、変わらず彼女達を愛しているからね」

「……っ」

返す言葉を失った。ラヴァル卿が歪んでいることはシアンから既に聞いていたことだったが、予想を遥かに上回る。時折、シアンも何を言っているか分からないけれど、この男の吐く言葉は全く理解できそうにない。上には上がいるものだ。

「誰よりも。きっと彼女の心が奪われるような男よりも、私は彼女を愛している自信がある。その目も、口も、心臓も、全て。私は彼女の全てを愛している! 貴様にここまで人を愛する事ができるか!? できないだろうなあ! 所詮人は外側だけだ! 愛など形でしかない、偽りでしかない! この世に本当の愛を語れるのは私だけしかいない!」

耳を劈く高笑いはガラスを引っ掻いたソレとよく似ている。かつてこんな殺伐とした不気味な笑い声があっただろうか。ツグナは流れ込んでくる生唾をゴクリと飲み込んだ。

「これでも貴様のことは気に入ってるんだ。あの男に金で雇われたんだかは知らんが、こんな最後になるとは哀れで可哀相な子だ。そしてとても美しい。彼女達のように愛することはできないかもしれないが、貴様も優しく可愛がるように努力すると約束しよう」

そう言って、ラヴァル卿は愉快そうにナイフの刃先をツグナに向ける。ひっ、と小さく声を上げ、ツグナが背中をくの字に逸らした。

「さあ、まずはどこからナイフを入れてあげようか。君のその美しい顔から入れるのもいいがそれでは、君の哀願する表情が見れなくなってしまう。ならば、まずはその憎らしい性器を切除し、女性のような裸体にしてからゆっくりと臓腑を堪能していく事にしよう。または、足から順に切除しながら犯すのもいいし、首を絞めて最後の断末魔を聞くのもいい。何をしても君は美しい最後を見せてくれるだろう」

指揮者のような手つきでナイフを持ち、ツグナの体を空中でなぞっていく。それにさえツグナは身を竦ませた。彼が何を言ってるかは、もはや理解出来そうにない。殺される、その恐怖に目の前はぐるぐると回転した。

「……だ」

「ん?」

「嫌だ……死にたくない……まだ……!」

あの大火災の日と同じだ。あの時も溢れる想いのまま行動した。死にたくなくて、必死だった。その理由は分からなかったけど。まだここにいたい―――

「なんで……っ」

俯いたままツグナが返した。先程の脅えている雰囲気とは少し違っている。

「何が、愛だ……!! 全部、お前一人の考えじゃないか!! 殺された人の気持ちを、お前は考えたことがあるのか!! そいつらだって……まだ生きていたかったはずなのに!」

こんなに感情的に声を張り上げるのは初めてかもしれない。恐怖と怒りが、無意識に抑制していたツグナの「自発性」を呼び起こしたのである。自分がしたいという気持ちを表に出せ。シアンの言葉が強く背中を押した。

「お前にだって痛みはあるんだろ!? 痛くて苦しくて!! それは他の人にだってあるんだ!! 僕達は生きているんだ! 生きて……皆同じように人生があるんだ。お前が知らない幸せな人生があるんだ……! あるはずなんだ! それをお前が奪うなよ!」

その怒号を聞いて、ラヴァル卿は少し驚いたが「はははっ」と両手を上げて笑ってみせた。

「そうか。元気がいいものだな。命乞いも悪くない。続けたまえ」

全く動じる様子はなかった。死にたくないと情を訴えかけられる事も命乞いではよくある事だ。女性たちにもよくしている。これだけ威勢があれば、後々楽しめるだろう。そう考えて不気味に口角をつり上げる。けれど期待は容易く裏切られた。

「お前にもいるんだろ……大切な人が」

地下へ降りていく際に、話したことを思い出してツグナが問いかける。ラヴァル卿が少し動揺したように動きを止めた。

「なのにお前はずっと死体に愛しているなんて言っている。死んだ人が言葉を返してくれるのか? わざわざ殺してまで、なんでそんなに寂しいことをするんだ? そんなに愛してるなら、生きている間にずっと言ってあげればいいだろ……人は死んだら、もう話せないんだぞ? こんなの一人でいるのと変わらない!」

空気が変わったのを肌で感じた。ラヴァル卿は口を半開きにし、何度か瞬きをしてから、キョロキョロと辺りを見回す。言葉の矢が脈打つ心の臓をつついているかのような、むず痒いとは違うなにかだ。

「お前、もしかして。自信が―――」

「黙れ!!!」

その瞬間、ツグナの腹部に強烈な蹴りが入った。鳩尾を突き出され、再び吐き気が襲う。悶えている暇もなく頭を鷲掴みにされ、壁に叩きつけられた。

「っう!?」

顔面を殴りつけ、ラヴァル卿は鈍い音を立てながら腹部を膝で何度も蹴りあげた。

「うるさい! うるさい! うるさい! 貴様に私の何が分かる! 私が奪うな!? 違う! 奪われたのは、私の方だというのに……!!」

かすれた声を疑問に思う余裕などない。大人の膝蹴りをそれでなくても細く、弱々しいツグナの腹部に食らわせるものだから、耐えることもできずに、終いには血を吐き出した。口の中は血独特の鉄の味で侵される。

「もういい」

ぐったりするツグナの前に先程のナイフが突き付けられた。力を振り絞ってツグナが顔をあげる。

「虫ケラが! 何者にも私の事なんて分かってたまるか! やはり所詮は忌まわしき男っ! 貴様は私の芸術にはいらない! その声が二度と発せられないように、喉から掻っ切ってやる!」

そう言ってラヴァル卿は、突きつけたナイフをツグナに向かって振り下げた。ナイフが蝋燭の光を反射して怪しく光る。

「……ひっ」

その銀の切っ先にこれから起こることを想像してゾッと背筋が粟立つ。桎梏から抜け出そうと、ツグナは力の限り腕を前に引くが、鎖の摩擦音がするだけで状況は変わらなかった。

何故、こんな時に限ってあの力が出ない。焦りと恐怖に襲われる中、ナイフは虚しくもツグナを貫いた。

見知らぬ光景に追いつかない頭で何度も瞬きを繰り返す。後頭部は鈍器で殴られたかのような激痛が襲い、麻痺した脳から命令を発しても爪先一つ動かせやしない。焦点が合っていないのか、景色が二重にも三重にも見えてグルグルと脳内を駆け回った。

何故こんな所にいるんだろう。ツグナは状況を整理しようと、ままならない頭に血を高速に通わせ必死になって考える。

暗黒に冷気が漂い、人気を感じさせない、そんなピントの合わないぼやけた光景に、とある光景が重なり合った。そう、あれは確か実験施設の──────

『R-207』

途端に悪寒に似たような戦慄が全身に駆け巡り、肩を大きく揺らす。立たされた状態で手足に付けられていた桎梏がチャリンと金属音を出し、部屋の暗闇に吸い込まれていった。

「なんでっ……ここ……!」

またあの牢獄に戻されたのかと作り出された自我は恐怖で容易く崩れ去り、意識を混濁させた。逃げ出そうと必死になって体を捻ったり手足を動かしたりするが、全く力が出ない。

「ふっ……っ……う」

次から次へと思い出したくない光景が脳内を埋め尽くしていく。全身の血が冷えわたってドクン、ドクンとやけに耳の奥で心臓の音が大きく聞こえた。目頭が熱くなり、身体は自分の意思と反してガタガタと震え出す。

『R-207号に鎮静薬を投入しました』

『気絶させるなよ。脳が活発している状態で切断しろ』

まるでそこにいるかのように研究員の幻聴が聞こえてくる。折角あの場所から逃げ出すことが出来たのに。何故またこんな目に合わなければならないんだ。声に出せない悲痛な叫びが少年の瞳に涙をもたらした。

「嫌っ!助けて……!」

そんな時。か細い声と共に、目の前の両開き扉が勢いよく開いた。我に帰り、ツグナは入ってきた人物をみつめる。倒れるようにして入ってきたのは、真っ赤なドレスを身につけた女性だった。姿を見るところによると、どうやら彼女も舞踏会に参加していたようだ。

「ああっ、貴方さっきの! まだ生きていたのね! お願いっ、助けて! 殺されるっ!」

すぐさま女性がツグナに駆け寄ると、涙を流しながら必死になって懇願する。蜘蛛の糸にでもしがみついているつもりなのだろうか。必死に懇願する彼女をよそに、ツグナは未だこの状況がよく理解できていなかった。その女性に見覚えがあるのだが、つっかえ棒に引っかかっているかのようにどうしても思い出す事が出来ない。

そもそも、鎖で身動きができないツグナに助ける事は到底できないのである。寧ろこっちが助けてほしいぐらいだと、ツグナは女性を眺めた。

でもこの怯えよう。もしかして、普通に考えられない程この女性は恐怖で混乱しているのだろうか? 殺されるとは、一体誰のことを指しているのだろう。

それは先程迄の自分もそうだった筈なのに、自分よりも怯える人間と出会うことによって自然とそっちに気が逸れた。混乱しながらも、目の前で絶望し震えている彼女をどうにかしようと考える。

「お願いよ! 金ならいくらでも……」

「でも鎖、で」

鎖とツグナが声に出した瞬間、女性の喉元は銀に光る鋭利なものによって貫かれた。鮮血の花びらが眼前で舞う。

「え……」

ガッと目を見開いた女性は、ツグナに助けを求めるかのように手を伸ばした。口からも喉からも大量の血を噴き出し、地面を赤く染める。

「がっ……はあっ……だす、げ……」

その言葉は最後まで続かなかった。うなじに深くナイフが突き刺さった女性は、そのまま鈍い音を立ててツグナの足元に倒れていく。ビクビクと体を痙攣させて流れ出した血が、女性を中心に石床に広がっていくのが見えた。

「どいつもこいつも私から逃げ出すなんて酷いじゃないか。お陰で折角の品評会用の首が台無しだ」

眼前のそいつは残念そうに呟きながら、頬についた返り血を舐めた。その様子にすらツグナは言葉を失い、ただ震える。

「やっとお目覚めかい、可愛らしいお姫様……おや、随分と怯えているじゃないか。何か怖い夢でも見てしまったのかな?」

そこに立っていたのは、黒い部屋でも分かるぐらいに服を真っ赤に染め、妖美に嗤っているラヴァル卿の姿だった。ラヴァル卿からも自分からも放たれる鉄錆の臭いに、ツグナは込み上げてきたものを吐き出しそうになるが、理性的に耐えようと口を閉じる。胃液が鼻に回っているようで、強烈な酸っぱい臭いに呼吸がうまくできない。

「ラヴァル、卿」

睨みつけながら奴の名を呼ぶ。ああそうだ、思い出した。確かとある部屋の前で何かを嗅がされて―――と、ここに来る前の経緯を辿っていくうちに、入口から一緒に来た彼女の事を思い出した。生暖かいものがついた足元に恐る恐る目線を下ろす。

「うっ……」

光の失った瞳。甘ったるい香水の匂いをかき消して強烈な鉄の匂いが混じる。それが何かを理解した途端、先程以上の戦慄が全身に駆け巡った。

「フフフッ、やっと二人きりになれたね。とてもいい反応をするじゃないか。貴様が女性ならこのまま襲いかかってしまいそうだ」

「……は?」

「驚いたよ。まさか武装していない少年を、女装させてここまで来させるなんて。あの男も随分と思い切った事をしたものだ。危うく騙されるところだったよ」

あまりにも美しいものだから、と付け足すようにラヴァル卿が目を細めてから、ツグナの頬についた女性の血を舐め取る。生暖かく、ヌメリのあるすべすべした舌が頬を撫で、そこから広がるように鳥肌が立った。

「……っ! ひぃっ」

唾液の残った感触が気持ち悪い。今すぐにでも拭きたかったが、赤の滴るナイフを見て動けなくなる。自分の身に迫る死がラヴァル卿の気持ち悪ささえも凌駕したのだ。

殺されるのか? 先程の女性のように。震えによってカチャカチャと拘束器具が音を立てた。死ぬのは怖い。痛くて、苦しくて、寒いのはもう沢山だ……そこまで考えてから、ツグナはとある疑問が過ぎる。そういえば―――

「正体が知られているにも関わらず、何故ラヴァル卿は自分を殺さなかったのか? 気絶している間の方が殺しやすいはずなのに……と今貴様はそう考えている。違うか?」

「な、なんで……!」

考えていることをドンピシャに当てられ戸惑う。彼もシアンのように頭の中が見えるのだろうか? 驚いているとラヴァル卿はツグナの頬を片手で掴み、自分の顔に無理矢理向き合わせるような形にした。

「いっ……!」

それはここに来る前の割れ物を触るような優しいやり方ではなく、まるで奴隷を見下すようなやり方だ。頬を掴む力は強く、無理矢理顔をあげられているので息ができなくて苦しい。そうした中で、ラヴァル卿の服に染み付いた鉄の臭いが鼻を刺激するので、再び吐き気が強まった。ツグナは涙を浮かべた瞳で、眼前のラヴァル卿を弱々しく睨みつける。

「なかなかいい表情をするな。自分の立場も知らず、無謀で愚かな瞳だ。最も心は既に折れているようだが」

何を言われても逆らえる気がしなかった。ただ、脳を埋め尽くすのは「恐怖」の文字だけ。ラヴァル卿の言う通り、既に心は陥落していた。

「逃げ出したいのに逃げられない恐怖……実に官能的だ。ゾクゾクするよ……だが、生憎男に興味はないんでな」

投げ捨てるように解放され、ツグナは激しく咳き込みながらラヴァル卿を見上げた。

「男は好かん。何食わぬ顔をして私から全てを奪っていくからな……だが、それ以上に興味があったのさ。貴様のその瞳、何処で手に入れた」

意味が分からず、ツグナは一度思考が停止してから思わず「な、なに……ですか?」と聞き返した。目なんてみんな生まれ持ってあるだろうに。

「とぼけても無駄だ。私は貴様の瞳の色を知っている。なにせ、私が契約した悪魔の瞳と一緒だからね」

「あ、くま?」

狼狽したツグナの赤い双眼が揺れる。悪魔と言えば神書の中にある人を堕落させる存在だったはずだ。シアンが「この国の常識だ」と神書を持ってきて読まされたのでよく覚えている。結局全部は読まなかったけれど。そんな悪魔と一緒? 考えても全く心当たりがなかった。

「その者達は実に奇っ怪な瞳を持っていた。血のように真っ赤な瞳で、人々に囁くのだ。ああ、なんて哀れな子羊たち! 神の国に帰ることが本当の幸福だと言うのか! と」

突然の話にツグナは首を傾げてばかりだった。恐らく神書の一説を引用しているのだろう。

「……なんだ? 本当に知らないのか? ……まあ、いい。とにかくその話を聞いてしまった以上、ここから生きて帰すわけにはいかない。どうせ死ぬんだ、貴様には私の全てを見せてやろう。そう約束したしね」

お前が勝手に話した事だろうと思うことはあったが、声には出さなかった。ふと、息の漏れる細々しい音を聞いてラヴァル卿はなにかに気がついたのか、下を向く。

「……おや? 驚いた。まだ生きていてくれたんだね」

ぐちゃぐちゃに乱れた髪が顔にかかりながらも、うつ伏せになって地面を這う女性。それを見てラヴァル卿はどこか嬉しそうに彼女の顔前に立った。

「……がっ! ……っ……!」

踵で座ってから仰向けにし「やはり最後の数秒は取っておかなくちゃあ、な」とドレスを剥ぎ始める。そうして胸についた女性の贅肉を引っ張りあげるように持ち上げると、体の自重で胸は下へと伸ばされた。その激痛に女は背中を反らし、喃語のような声で叫ぶ。

「ふむ、なかなかいいむね肉だ。今夜のメインにしてやろう」

限界まで伸ばされたそこに先程のナイフを切り込んでいく。頭をつけ、背中が宙に浮いた状態で女性は悶え苦しんだ。白目を剥いて涙を流す様子に、ラヴァル卿は心底楽しそうに笑い声を上げる。

「はははっ! 吊り下げられ、体の制御も出来ずになんと不格好な! まるで糸の切れたマリオネットのようだ! 」

何が楽しいのか理解出来ずに、ツグナは背後からそれを眺めていた。というよりは目をそらすことも出来ずにその場面を見せられている。

ブチッ

ここ最近で一番嫌な音がしたと思う。半分まで切りつけられ、残りは自重でぶづぶづと肉の繊維が裂かれる。完全に体から肉が切り離された時には、既に女性は事切れていた。

「ふっ……はぁ……はぁーーー……」

興奮冷めぬ息を吐きながら、ラヴァル卿がそのまま女性の下腹部にナイフを突き刺し、縦に切り裂く。何度も。何度も。吹き出る血と臓腑の匂いにラヴァル卿の目はすっかり悦に入って遠くを見つめていた。

「んはあ~っ! 最っ高、だ! 脳が正常な判断を出来なくなるくらいに、甘く、芳しい……どれ、味見と行くかぁ……」

血の滴る臓腑の先を口に含み、じゅぷじゅぷと体液を啜りながら口内を往復させる。ギョロりと上を向いた目のまま喘ぎ、背中を逸らして吐息を漏らした。女性の匂いや臓腑の温もりを堪能する姿に、ツグナは声も出ない。

「んふぅーー……ふぅー……!! 舌先が痺れるぅ! メインディッシュはっ! このドレッシングをっ! 彼女の柔らかいむね肉に! これぞルモールト・レクマンティぃぃ!」

ルモールト・レクマンティはヴァルテナ語で言う「最高の晩餐」と言う意味だ。湿った吐息が張り上げた声の後に余韻を残す。口端から垂れた血液をラヴァル卿が舌で大袈裟に舐め取り、そうしてから唇を一周するように舌でなぞった。まるで赤い口紅を塗ったかのようだ。下半身の膨らみを見て更に青ざめる。

「はっ……」

彼は死体相手に、興奮を覚えている。なんておぞましい光景だ。自分がかつて一番恐怖と称していたあの光景よりも数倍異常で、気持ちが悪い。

強烈な光景にとうとう耐えきれなくなったツグナは、鳩尾を強く刺激されたかのように苦しくなって、心臓付近の器官に詰まった塊を喉奥から吐き出した。胃酸が逆流し、喉からどろりとした液体が溢れ出てくる。

口元からは粘り気の強い白濁の唾液が垂れるが、手が拘束されているので拭うこともできない。口内は胃液の酸味に侵され、その不快さに涙目になって激しく咳き込んだ。速くなった鼓動で喘ぎが漏れ出る。

「はあっ……あっ……はあ……」

ふと、とある小説に書かれていた内容を思い出した。今まさに目の前でされている光景だ。これが彼の「愛」だと言うのか。

「ハハッ、美しいねえ。貴様のその堪え難い恐怖から逃げられない悲痛な表情は最高だ。その美しい表情のまま首を掻っ切って、血飛沫で出来た赤絨毯の上に貴様の首を飾り付けたい。きっとそれは誰も見たことがないくらい美しく、可憐で、哀愁を感じさせられるような素晴らしい芸術になるだろう。例え男であろうとも」

劣情に満ちた瞳のまま、ラヴァル卿は女性から取り出した臓腑を近くの解剖台にあるトレーに乗せる。未だ動悸が激しく、脱力感が抜けない体のまま、ツグナはゆっくりと顔を上げた。

「酷い……なんで、こんなこと……っ」

「ノンノン! 何故? 愚問だな。先程から言っているだろう? 女性達の臓腑は悪魔への贄だ。毎回人身供養が多くてね。ほら、ここからでも見えるだろう? 美しい黒魔術の魔法陣が」

ラヴァル卿が指さすほうを見つめる。全開になった両扉の向こうには、大きな円形状の魔法陣が描かれていた。青白い光を放ち、ハッキリと床に書かれたものが目に見える。

「な、んだこれ……」

魔法陣の中央には木棺が置いてあり、ここから見るだけでも負のオーラが漂っていた。そもそも、炎もないのになぜ地面から光が出ているのだろう。

『おま……こ……には……』

途端に電流のようなビリビリとした痛みが全身に駆け巡る。脳内にノイズが走り、視界がぐらりと歪んだがそれは一瞬で終わった。今のはなんだと、ツグナが再び魔法陣を見つめる。

黒魔術とは邪術とも呼ばれる、悪魔と契約することによって行う儀式の一つだ。それを発動させるためには大きな代償が必要とされる。とある事件をきっかけにその知名度は広まり、以来危険すぎて法によって禁止されたのだ。この国では黒魔術に関与する書物は全て禁止されており、持つことも、ましてや実行する事さえも許されない。

「黒魔術は邪術だと? いやいやいや! それは違う! これこそ神が人間に与えた奇跡というものだ! 刮目せよ! 我々は何を見ている? 見えている世界が真だと言えるのか? もしそうなら、我々は真実を見逃している! 教会はなぜこの奇跡を取り締まろうとするのだ? 上は何を隠している!? おお! 我らが女神ルミネアよ!」

興奮のまま張り上げられた声をツグナは理解できなかった。ただ一つ、分かっていることと言えば―――

「お前……悪魔の為に罪のない女性を殺しているのか?」

やはり、ラヴァル卿の部屋で見た手の置物も被害者のものかと考えて、ラヴァル卿の不気味さより、こんな奴のために死んでいった女性達の哀切に唇を噛み締めた。

「はっ? 悪魔の為? 違うな! 全然違うぞ! それはついでだ。私は全ての女性を愛しているからね。そんなくだらない事のために殺しはしない」

「じゃあ、なんで……!」

「分からんやつだな。愛しているからと言っているだろう?」

「……はあ?」

答えになっていないだろうと腹立たしさが残る声色で、ツグナは返した。

「人というのは誰しも、二面性を持っているものだ。己の醜悪な部分を厚化粧で覆い、他人に悟られないように偽りで固められたもう一人の自分を演じ続ける。つまり、人の愛とは所詮偽りで固められた幻想に過ぎないのさ。愛する人間もそれを知ろうとしないのは、自分の幻想が崩れるのを避けたがるせいだ。だが、私はそんな外面しか愛せないような愚民共とは違う。ところで、君は彼女がどんな女か知っているか?」

「……知らない」

「なら教えてやる。彼女は肉欲に溺れ、幾度も男と繋がりを求めてさまよっていた娼婦だ。今もこの体に何処ぞの男の体液が入っているか分かったものじゃない。裕福にも関わらず、ただ快楽を求めるためだけに偽りの愛に陶酔している。外側だけの愛情欲しさに、この女はその美貌と体だけで多くの男を食い漁ってきた。全く、汚らわしいと思わないか? これほどまでの美貌を持ちながら、その中身はまるで猿同然だ。だから、可哀想だと思ってね。誰かと常に繋がりを得て安心していたいと言うなら、私が彼女の全てを愛してやる。私は彼女達が欠けた存在になろうが、ただの肉塊となろうが、変わらず彼女達を愛しているからね」

「……っ」

返す言葉を失った。ラヴァル卿が歪んでいることはシアンから既に聞いていたことだったが、予想を遥かに上回る。時折、シアンも何を言っているか分からないけれど、この男の吐く言葉は全く理解できそうにない。上には上がいるものだ。

「誰よりも。きっと彼女の心が奪われるような男よりも、私は彼女を愛している自信がある。その目も、口も、心臓も、全て。私は彼女の全てを愛している! 貴様にここまで人を愛する事ができるか!? できないだろうなあ! 所詮人は外側だけだ! 愛など形でしかない、偽りでしかない! この世に本当の愛を語れるのは私だけしかいない!」

耳を劈く高笑いはガラスを引っ掻いたソレとよく似ている。かつてこんな殺伐とした不気味な笑い声があっただろうか。ツグナは流れ込んでくる生唾をゴクリと飲み込んだ。

「これでも貴様のことは気に入ってるんだ。あの男に金で雇われたんだかは知らんが、こんな最後になるとは哀れで可哀相な子だ。そしてとても美しい。彼女達のように愛することはできないかもしれないが、貴様も優しく可愛がるように努力すると約束しよう」

そう言って、ラヴァル卿は愉快そうにナイフの刃先をツグナに向ける。ひっ、と小さく声を上げ、ツグナが背中をくの字に逸らした。

「さあ、まずはどこからナイフを入れてあげようか。君のその美しい顔から入れるのもいいがそれでは、君の哀願する表情が見れなくなってしまう。ならば、まずはその憎らしい性器を切除し、女性のような裸体にしてからゆっくりと臓腑を堪能していく事にしよう。または、足から順に切除しながら犯すのもいいし、首を絞めて最後の断末魔を聞くのもいい。何をしても君は美しい最後を見せてくれるだろう」

指揮者のような手つきでナイフを持ち、ツグナの体を空中でなぞっていく。それにさえツグナは身を竦ませた。彼が何を言ってるかは、もはや理解出来そうにない。殺される、その恐怖に目の前はぐるぐると回転した。

「……だ」

「ん?」

「嫌だ……死にたくない……まだ……!」

あの大火災の日と同じだ。あの時も溢れる想いのまま行動した。死にたくなくて、必死だった。その理由は分からなかったけど。まだここにいたい―――

「なんで……っ」

俯いたままツグナが返した。先程の脅えている雰囲気とは少し違っている。

「何が、愛だ……!! 全部、お前一人の考えじゃないか!! 殺された人の気持ちを、お前は考えたことがあるのか!! そいつらだって……まだ生きていたかったはずなのに!」

こんなに感情的に声を張り上げるのは初めてかもしれない。恐怖と怒りが、無意識に抑制していたツグナの「自発性」を呼び起こしたのである。自分がしたいという気持ちを表に出せ。シアンの言葉が強く背中を押した。

「お前にだって痛みはあるんだろ!? 痛くて苦しくて!! それは他の人にだってあるんだ!! 僕達は生きているんだ! 生きて……皆同じように人生があるんだ。お前が知らない幸せな人生があるんだ……! あるはずなんだ! それをお前が奪うなよ!」

その怒号を聞いて、ラヴァル卿は少し驚いたが「はははっ」と両手を上げて笑ってみせた。

「そうか。元気がいいものだな。命乞いも悪くない。続けたまえ」

全く動じる様子はなかった。死にたくないと情を訴えかけられる事も命乞いではよくある事だ。女性たちにもよくしている。これだけ威勢があれば、後々楽しめるだろう。そう考えて不気味に口角をつり上げる。けれど期待は容易く裏切られた。

「お前にもいるんだろ……大切な人が」

地下へ降りていく際に、話したことを思い出してツグナが問いかける。ラヴァル卿が少し動揺したように動きを止めた。

「なのにお前はずっと死体に愛しているなんて言っている。死んだ人が言葉を返してくれるのか? わざわざ殺してまで、なんでそんなに寂しいことをするんだ? そんなに愛してるなら、生きている間にずっと言ってあげればいいだろ……人は死んだら、もう話せないんだぞ? こんなの一人でいるのと変わらない!」

空気が変わったのを肌で感じた。ラヴァル卿は口を半開きにし、何度か瞬きをしてから、キョロキョロと辺りを見回す。言葉の矢が脈打つ心の臓をつついているかのような、むず痒いとは違うなにかだ。

「お前、もしかして。自信が―――」

「黙れ!!!」

その瞬間、ツグナの腹部に強烈な蹴りが入った。鳩尾を突き出され、再び吐き気が襲う。悶えている暇もなく頭を鷲掴みにされ、壁に叩きつけられた。

「っう!?」

顔面を殴りつけ、ラヴァル卿は鈍い音を立てながら腹部を膝で何度も蹴りあげた。

「うるさい! うるさい! うるさい! 貴様に私の何が分かる! 私が奪うな!? 違う! 奪われたのは、私の方だというのに……!!」

かすれた声を疑問に思う余裕などない。大人の膝蹴りをそれでなくても細く、弱々しいツグナの腹部に食らわせるものだから、耐えることもできずに、終いには血を吐き出した。口の中は血独特の鉄の味で侵される。

「もういい」

ぐったりするツグナの前に先程のナイフが突き付けられた。力を振り絞ってツグナが顔をあげる。

「虫ケラが! 何者にも私の事なんて分かってたまるか! やはり所詮は忌まわしき男っ! 貴様は私の芸術にはいらない! その声が二度と発せられないように、喉から掻っ切ってやる!」

そう言ってラヴァル卿は、突きつけたナイフをツグナに向かって振り下げた。ナイフが蝋燭の光を反射して怪しく光る。

「……ひっ」

その銀の切っ先にこれから起こることを想像してゾッと背筋が粟立つ。桎梏から抜け出そうと、ツグナは力の限り腕を前に引くが、鎖の摩擦音がするだけで状況は変わらなかった。

何故、こんな時に限ってあの力が出ない。焦りと恐怖に襲われる中、ナイフは虚しくもツグナを貫いた。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる