1 / 3

①

しおりを挟む

前田優治は嫌われていた。

太った体型に重くかかる前髪と冴えない外見、勉強も運動もできず突出した才能もない。目を見て挨拶するコミュニケーションも存在しない。

そのため現在高校二年まで親しい友人も一人もできなかった。当然恋人も。

そんな優治を誰もが邪険にしていた。

学校でも意地悪をされた覚えはないが、クラスメイトや教師が向ける目は優治を見下すものだった。

「あら優ちゃん、学校行くの?」

「ばあちゃん」

家を出ると、隣の家のおばあちゃんが打ち水をしていた。

「いってらっしゃいね」

「……いってきます」

おばあちゃんだけが優治に分け隔てなく接してくれる。

きっと目が悪いのもあって優治の外見もよく見えてないのだろう。

優治は自分のワイシャツ越しに盛り上がる腹に手をあてため息を吐いた。

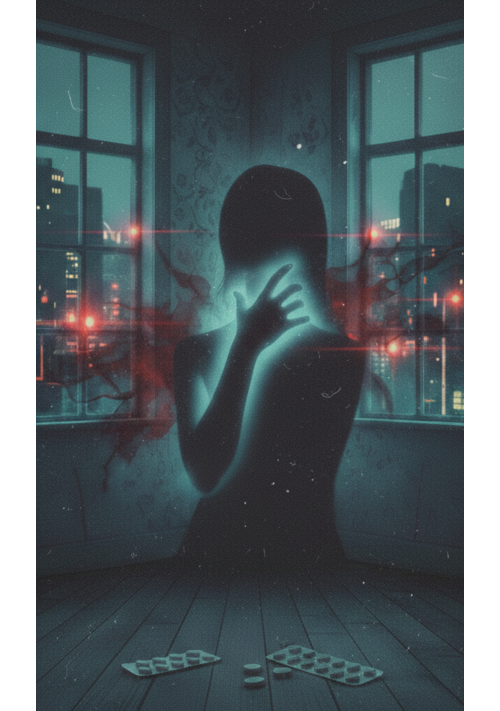

学校の帰り道、優治は突然苦しくなった。

辛い。

もうこの世にいたくない。

死にたいとは語弊があるかもしれない。

このまま生きていくことに不安を感じたのだ。

「誰からも愛されずにこのまま死んでいくのかな」

優治は遮断機のおりた踏切に目をやる。

踏切の信号は赤く点滅し警鐘を鳴らしている。

そこに向かって足を進めようとしたそのとき、

「勿体ないなぁその命」

「っ!」

肩に手を置かれ、優治は後ろを振り向いた。

そこには真っ黒なコートを着た少年がニヤニヤと笑っていた。

「お兄さんは人生に行き詰まってるのかな?」

「……だったらなんだ」

「そんなお兄さんにイイモノをあげようと思って」

良いもの?

優治は笑う少年の顔を見てぎょっとした。

少年の顔は所謂普通の人間の顔の造りではなかった。

頬まで裂ける口から覗く歯は鋭く尖り、瞳孔は横に細長く山羊を思わせる眼をしている。

これはまるで……

「見ての通り俺は悪魔さ。道行く人間に便利なアイテムを渡すのが役目でね。お兄さんにもコレをあげよう」

渡されたのは何の変哲もない貯金箱だった。

「なんだこれ、貯金箱……?」

「塵積貯金箱さ。これにはお金だけでなくいろいろなものが貯金できる。例えば健康、美しさ、運、愛や怒りや悲しみなんかもね」

「そんなことが可能なのか?」

「悪魔だからね。人間の出来る範疇を越えるのは容易いことさ。どう? お兄さんの役にもきっとたてると思うよ」

貯金箱をひっくり返す。底には取り出し口がない。

「どうやって貯金したものは出すんだ?」

「“貯金したもの”“貯金をおろす量”“貯金を使用する者”を言えばすぐに貯金を使えるよ。あ、その前に」

悪魔は優治の手の甲を長い爪で切り裂いた。

「ぐっ……!!」

「俺は人間の顔が区別つかないからね。一応使用者として目印はつけさせてもらうよ」

手の甲から血が溢れだす。簡単に完治する傷ではないだろう。

「じゃあ良い余生を!」

悪魔はそれだけ言うと消えてしまった。

太った体型に重くかかる前髪と冴えない外見、勉強も運動もできず突出した才能もない。目を見て挨拶するコミュニケーションも存在しない。

そのため現在高校二年まで親しい友人も一人もできなかった。当然恋人も。

そんな優治を誰もが邪険にしていた。

学校でも意地悪をされた覚えはないが、クラスメイトや教師が向ける目は優治を見下すものだった。

「あら優ちゃん、学校行くの?」

「ばあちゃん」

家を出ると、隣の家のおばあちゃんが打ち水をしていた。

「いってらっしゃいね」

「……いってきます」

おばあちゃんだけが優治に分け隔てなく接してくれる。

きっと目が悪いのもあって優治の外見もよく見えてないのだろう。

優治は自分のワイシャツ越しに盛り上がる腹に手をあてため息を吐いた。

学校の帰り道、優治は突然苦しくなった。

辛い。

もうこの世にいたくない。

死にたいとは語弊があるかもしれない。

このまま生きていくことに不安を感じたのだ。

「誰からも愛されずにこのまま死んでいくのかな」

優治は遮断機のおりた踏切に目をやる。

踏切の信号は赤く点滅し警鐘を鳴らしている。

そこに向かって足を進めようとしたそのとき、

「勿体ないなぁその命」

「っ!」

肩に手を置かれ、優治は後ろを振り向いた。

そこには真っ黒なコートを着た少年がニヤニヤと笑っていた。

「お兄さんは人生に行き詰まってるのかな?」

「……だったらなんだ」

「そんなお兄さんにイイモノをあげようと思って」

良いもの?

優治は笑う少年の顔を見てぎょっとした。

少年の顔は所謂普通の人間の顔の造りではなかった。

頬まで裂ける口から覗く歯は鋭く尖り、瞳孔は横に細長く山羊を思わせる眼をしている。

これはまるで……

「見ての通り俺は悪魔さ。道行く人間に便利なアイテムを渡すのが役目でね。お兄さんにもコレをあげよう」

渡されたのは何の変哲もない貯金箱だった。

「なんだこれ、貯金箱……?」

「塵積貯金箱さ。これにはお金だけでなくいろいろなものが貯金できる。例えば健康、美しさ、運、愛や怒りや悲しみなんかもね」

「そんなことが可能なのか?」

「悪魔だからね。人間の出来る範疇を越えるのは容易いことさ。どう? お兄さんの役にもきっとたてると思うよ」

貯金箱をひっくり返す。底には取り出し口がない。

「どうやって貯金したものは出すんだ?」

「“貯金したもの”“貯金をおろす量”“貯金を使用する者”を言えばすぐに貯金を使えるよ。あ、その前に」

悪魔は優治の手の甲を長い爪で切り裂いた。

「ぐっ……!!」

「俺は人間の顔が区別つかないからね。一応使用者として目印はつけさせてもらうよ」

手の甲から血が溢れだす。簡単に完治する傷ではないだろう。

「じゃあ良い余生を!」

悪魔はそれだけ言うと消えてしまった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

近づいてはならぬ、敬して去るべし

句ノ休(くのやすめ)

ホラー

山中、もしあなたがそれに出会ったら……

近づいてはいけない。

敬して去るべし。

山を降りろ。

六年勤めた会社を辞めた。お荷物だとはわかっていたし、むしろ清々しくもあった。

28歳のコウイチには、仕事より大切なものがあった。

田舎歩きだ。そこ大事なのが学生のときにかじった民俗学だ。廃集落、古い祠、忘れられた神々——それを訪ねることは、彼のたった一つの愉しみだった。

大学時代、民俗学の講義で准教授はこう言った。「神々は神ではない」。人が畏れ、従い、忖度したものがかみになる。その言葉がコウイチを変えた。

会社の営業で関東のあちこちを歩きまわった。コウイチは仕事よりも土地の古老の話に耳を傾けることに熱中した。

ふと見つけた資料にコウイチは目を奪われた。

「名付け得ぬ神」。

東京の西、檜原村の奥深く、コボレザワという場所にその祭祀を担った一族がいたという。山奥には祠があるらしい。だがもう六十年も前に無人になってしまっているようだ。

コウイチは訪ねることにする。

道中、奇妙な老人に出会う。一人目は気のいい古書店主。二人目は何かを知りながら口を閉ざす資料館の老人。そして三人目は——

雪深い山の中でコウイチはついに祠を見つけた。巨大な岩を背にした祠は古び、壊れていたが、まだ人が来ている痕跡があった。

不穏な気配にコウイチは振り向くが、なにもない。

あれ? 鳥の声が、まったくない。

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。

ピコサイクス

青春

大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。

真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。

引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。

偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。

ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。

優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。

大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる