8 / 11

元禄編

8.感応する剣術

しおりを挟む昼食を終えたヘティスと蓮也一行は、一雲から教えてもらった真里谷円四郎の道場へと向かうのであった。

花屋を通りかかるとヘティスは足を止めた。

ヘティス

「へぇー、江戸時代に薔薇ってあるのね、綺麗~」

蓮也

(薔薇か、王国にいた時はよく見ていたが、懐かしいな・・・)

江戸時代には園芸が流行ったらしく、コウシンバラやモッコウバラが栽培されていた。

ヘティスは真っ赤な薔薇を一輪買い、それをトゲに気をつけながら、懐に着けた。

モロー

「蓮也様、思い出しますね」

蓮也

「蓮薔薇騎士団か」

蓮薔薇騎士団とは、ロータジア最強の軍団と言われ、諸国から恐れられていたが、ロータジア滅亡後、消息は不明となっている。

しばらく歩くと、ヘティスたちは、真里谷円四郎の所在地へやってきた。道場の看板には「無住心剣術流道場」と書いてある。

ヘティス

「・・・ここね」

蓮也

「よし、隠遁魔法を解除する」

モロー

「私がまず入り、話してきましょうか?」

ヘティス

「そうね、蓮也がいきなり行くと無茶苦茶になりそうだし、モローさんなら安心だわ」

道場の扉は開いていたので、モローはそのまま中に足を踏み入れる。

中では、多くの門下生が片手で竹刀を振るっているが、激しく撃ち合うこともなく、気合の声などもないため、剣道の道場とは思えない程の異様な静けさであった。

モロー

(王国での軍団演習なども見てきたが、これほど静かなものは見たことがない)

すると、モローに気づき、男がモローに近づいて来た。

男

「どちらさまで?」

モロー

「あ、えっと・・・」

川村

「私は川村秀東と申します。この道場の塾頭を務めさせてもらっております」

川村は円四郎の高弟である。姿勢を正し威風堂々とし、武士らしい雰囲気を醸し出していた。それを見たモローの表情が変わった。

モロー

「あ、さっきの・・・」

川村

「あ、これは、先ほどの」

「先ほどは失礼した・・・」

すると、若い女性がやってきて川村に話しかける。

女性

「奥様が足を怪我されて」

川村

「母上が怪我を!」

女性

「運良く通りがかった旅のお方に応急処置をしていただきまして・・・」

川村

「わかった、かかりつけの医者を手配しておく」

女性

「あ・・・」

モロー

「先ほどの・・・」

モローが女性の顔を見ると、先ほど浜辺で怪我をした女性の使用人であった。

女性は振り返り、ヘティスと目があった。

ヘティス

「あ、さっきの・・・」

女性

「先ほどは、ありがとうございました!」

ヘティス

(てことは、この人の先生ってのは、もしかして・・・?)

女性は川村に経緯を話した。

川村

「それは母が世話になった。改めてお礼を申し上げる」

「で、当道場にどのようなご用件でしょう?」

モロー

「実は、こちらに居られる真里谷円四郎殿と試合をしたいのです」

すると川村の表情が険しくなった。

川村

「先生と試合ですか?」

「・・・わかりました。しばらくお待ちください」

と言って川村は奥の部屋へと入って行った。

しばらくして、川村は戻って来た。

川村

「それでは、ここで一礼した後にお上がりください」

道場の中にヘティスたちは通された。

川村

「それでは、こちらへお座り頂き、しばらくお待ちください」

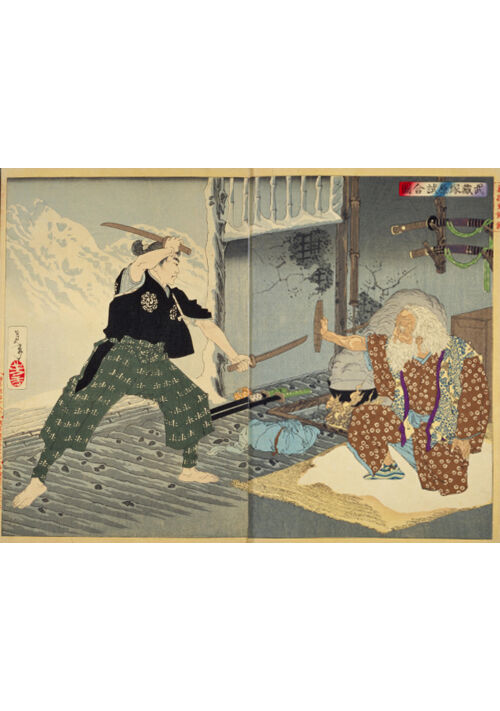

道場では門下生が稽古に励んでいるが、竹刀が少し当たる音の他は殆どの音がしなかった。これは、無住心剣術流が柔和拍子を主とするためであろう。

ヘティス

「やっぱり現代の剣道とは全然雰囲気が違うわ。そして、昨日の夜に調べた通りなんだけど、私にはさっぱりわかんないや」

以前、フォン・リイエンから貰い受けたデータが残っているため、昨晩、ヘティスは無住心剣術流のデータをAIを用いて統合分析してみた。それを蓮也とモローに共有した。その内容は以下である。

無住心剣術流の稽古は二名の対練で行う。片手で短い竹刀を眉間まで上げ、お互い足音を立てずに静かに滑らかに歩み寄り、柔らかく切り結ぶ。そして、最初のうちは相打ちとなるように教える。それは、受けたり躱したりする畜生心、死の恐怖による動物的本能を克服するためである。この時、初学者はただ恐怖心を抱かずに真っ直ぐに太刀を下ろすのみだが、熟練者はより、実戦に近い相打ちになるように、臨場感を以て相手に教える。この実戦の相打ちの臨場感には熟練度が必要となるのである。切り結んだ後は、再び静かな歩法で後退し、元の位置に戻る。これをひたすら繰り返すのである。

無住心剣術流は段階が進むと、気の概念が入る。相打ちに恐怖心がなくなって来ると、相手の気を感じ、お互い同調するようになる。この気の感応・シンクロ同調現象を自由自在に操るのが無住心剣術流の心法である。

このように無住心剣術流では、初学から熟練まで、外見上は同じことをしているように思えるが、気を扱う心の使い方、つまり心法の内容が違ってくるのである。であるからして、外部の人間から見ると、この流派の稽古は摩訶不思議に見える。

ヘティス

「やっぱり私には子供が棒を持って遊んでいるようにしか見えないわ」

モロー

「こりゃ、ヘティスさんの分析を聴かなかったら、単なるやらせにしか見えないぜ」

「しかし、この繰り返しだとあくびが出て来そうだぜ。俺なら飽きてしまって1日ももたないかもな」

「しかし、この柔らかい動きが、あの一雲老人の強さの根底にあるんだろうぜ」

蓮也

「まあ、いい。どっちにしろ俺が撃破する。相手が誰であろうと関係ない。俺は俺の剣を放つのみだ」

ヘティス

「蓮也、アンタいつも自信過剰過ぎよ。円四郎って人のレーティングは、あの一雲おじいちゃんや金子さんよりも上なのよ。油断しちゃダメ」

蓮也

「平和な時代の剣術では越えることができない壁があると言うことを、俺がここで教えてやる」

ヘティス

「ダメだ、こりゃ」

ヘティスのAIを用いた分析では、無住心剣術流の稽古は新陰流の「合撃(がっし)」にも見えるが、少し内容が違う。

合撃は、歩み寄った場合、互いの間合いで静止し、お互い正面打ちを行う。仕手は受けより後に出て、十文字に太刀を切り結ぶことで、受け手の上に乗り、相手を斬る。受けは負けを想定して斬るため、負けるために熟練が必要となるため、受けは熟練者が行う。この合撃を二回行なってから後退する。

無住心剣術流は、気の感応・同調現象を用いるため、同時に打つ。初学はただ太刀を下ろすことに専念し、熟練者が相打ちに導く。歩み寄った足は静止させずに、違いの間合いに入った瞬間に太刀を下ろす。より、気というものを感じ、それを感じたら身体の赴くままに任せて打つのである。斬りは一回である。相打ちであるため、二度打つということはないのである。こうした擬似的な相打ち、死の体験をすることで、意識の変容を起こすのである。

歩法は、新陰流は身体を真っ直ぐにして歩むが、無住心剣術流は、少し身体を傾け、重力に身を任せるようにして進む。足の運びは、車輪が回転するかの如く滑らかであり、足音を立てずに、居つかぬように歩を進める。

円四郎が一雲と相抜けにならずに、円四郎が勝ったのは、円四郎が無住心剣術術流のみを純粋に修行したからであろう。そのため、簡単に言うと癖がないのである。一雲は、この新陰流の影響があるため、純粋な無住心剣術流になり切れずに、円四郎に敗れたと考えられる※。ここには気の調養が関係する。

無住心剣の術者同士で戦う場合、特に気の感応が互いに起こる。ここで、少しでも気の偏重が起こったものが負けるのである。両手で剣を持つよりも、片手で剣を持つ方が、身体の動員が少ない分、気の調養がしやすい。また、剣を柔らかく持ち、眉間に上げて刀の重さを用いて下ろすのみとし、力みを捨てた方が、気の調養がしやすいのである。この場合、元々両手剣の一雲と、最初から片手剣の円四郎は、円四郎の方が有利となる。

このように新陰流をここで持ち出すのは、無住心剣術流開祖・針ヶ谷夕雲が真新陰流・小笠原源信斎の弟子であったからである。そのため、今は謎のベールに包まれている無住心剣術流ではあるが、ヘティスは新陰流との比較分析をAIにさせることで、こうした分析にたどり着いた。

しばらくすると道場が静まり返った。

奥から、一人の男が音も立てずにゆっくりと歩んで来て、道場の上座に座った。

そして、道場生は全員その場に座った。

川村

「先生に・・・」

「・・・礼!」

川村の声がかかると、全員、一斉に頭を下げる。

それを見たヘティスも、軽くお辞儀をする。

上座に座った男の姿は、長髪に無精髭を少し蓄え、着物は緩く着ている。しかし、眼光鋭く、ただならぬ雰囲気を醸し出している。

ヘティス

(あ、やっぱりさっきの酔っ払い・・・!)

(けど、さっきとは雰囲気が全然違う・・・)

(・・・あの人が真里谷円四郎)

先ほどはただの酔っ払いと思ったが、素人のヘティスから見ても、円四郎が只者ではないことがわかった。

【解説】

※一雲は柳生但馬守の高弟・庄田喜左衛門の弟子で、免許を得ている。その後、二十八歳で無住心剣術流開祖・針ヶ谷夕雲に入門している。

無住心剣術流の稽古型は著者の創作である。しかし、その型は源流である新陰流の合撃に近い形であったと想像する。それと対比して、無住心剣の型を述べてみた。即ち、無住心剣の対練は、拍子を合わせ相打ちとなる。そこからの気の感応である。

円四郎が最初から片手剣であったかどうかはわからないが、ここは著者の想像で書いている。

ちなみに金子夢幻も新陰流を学んでいる(柳生宗矩と交流があったとされる。本作では年齢差から師弟関係とした)。本作では、一雲の無住心剣と宗矩の新陰流を統合した雰囲気で書いてみた。

0

あなたにおすすめの小説

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし

かずえ

歴史・時代

旧題:ふたり暮らし

長屋シリーズ一作目。

第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。

頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。

一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

無用庵隠居清左衛門

蔵屋

歴史・時代

前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。

第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。

松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。

幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。

この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。

そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。

清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。

俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。

清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。

ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。

清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、

無視したのであった。

そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。

「おぬし、本当にそれで良いのだな」

「拙者、一向に構いません」

「分かった。好きにするがよい」

こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

無能妃候補は辞退したい

水綴(ミツヅリ)

ファンタジー

貴族の嗜み・教養がとにかく身に付かず、社交会にも出してもらえない無能侯爵令嬢メイヴィス・ラングラーは、死んだ姉の代わりに15歳で王太子妃候補として王宮へ迎え入れられる。

しかし王太子サイラスには周囲から正妃最有力候補と囁かれる公爵令嬢クリスタがおり、王太子妃候補とは名ばかりの茶番レース。

帰る場所のないメイヴィスは、サイラスとクリスタが正式に婚約を発表する3年後までひっそりと王宮で過ごすことに。

誰もが不出来な自分を見下す中、誰とも関わりたくないメイヴィスはサイラスとも他の王太子妃候補たちとも距離を取るが……。

果たしてメイヴィスは王宮を出られるのか?

誰にも愛されないひとりぼっちの無気力令嬢が愛を得るまでの話。

この作品は「小説家になろう」「カクヨム」にも掲載しています。

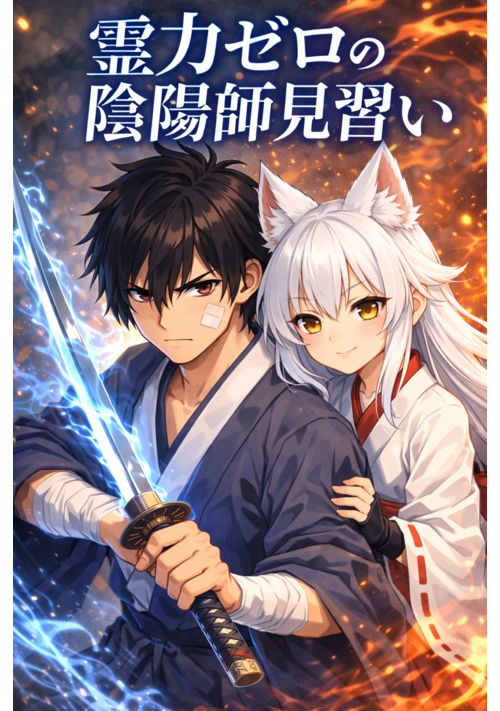

霊力ゼロの陰陽師見習い

三科異邦

ファンタジー

「霊力も使えない。術式も出せない。

……西園寺玄弥、お前は本当に陰陽師か?」

その言葉は、もう何度聞いたか分からない。

霊術学院の訓練場で、俺はただ立ち尽くしていた。

周囲では炎が舞い、水がうねり、風が刃のように走る。

同年代の陰陽師たちが、当たり前のように霊を操っている。

――俺だけが、何もできない。

反論したい気持ちはある。

でも、できない事実は変わらない。

そんな俺が、

世界最強クラスの妖怪と契約することになるなんて――

この時は、まだ知る由もなかった。

これは――

妖怪の王を倒すべく、九尾の葛葉や他の仲間達と力を合わせて成長していく陰陽師見習いの物語。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる