お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

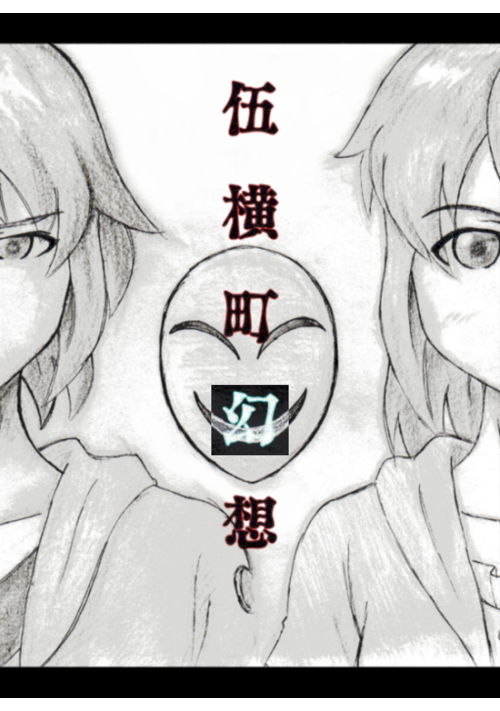

【連作ホラー】伍横町幻想 —Until the day we meet again—

至堂文斗

ホラー

――その幻想から、逃れられるか。

降霊術。それは死者を呼び出す禁忌の術式。

歴史を遡れば幾つも逸話はあれど、現実に死者を呼ぶことが出来たかは定かでない。

だがあるとき、長い実験の果てに、一人の男がその術式を生み出した。

降霊術は決して公に出ることはなかったものの、書物として世に残り続けた。

伍横町。そこは古くから気の流れが集まる場所と言われている小さな町。

そして、全ての始まりの町。

男が生み出した術式は、この町で幾つもの悲劇をもたらしていく。

運命を狂わされた者たちは、生と死の狭間で幾つもの涙を零す。

これは、四つの悲劇。

【魂】を巡る物語の始まりを飾る、四つの幻想曲――。

【霧夏邸幻想 ―Primal prayer-】

「――霧夏邸って知ってる?」

事故により最愛の娘を喪い、 降霊術に狂った男が住んでいた邸宅。

霊に会ってみたいと、邸内に忍び込んだ少年少女たちを待ち受けるものとは。

【三神院幻想 ―Dawn comes to the girl―】

「どうか、目を覚ましてはくれないだろうか」

眠りについたままの少女のために、 少年はただ祈り続ける。

その呼び声に呼応するかのように、 少女は記憶の世界に覚醒する。

【流刻園幻想 ―Omnia fert aetas―】

「……だから、違っていたんだ。沢山のことが」

七不思議の噂で有名な流刻園。夕暮れ時、教室には二人の少年少女がいた。

少年は、一通の便箋で呼び出され、少女と別れて屋上へと向かう。それが、悲劇の始まりであるとも知らずに。

【伍横町幻想 ―Until the day we meet again―】

「……ようやく、時が来た」

伍横町で降霊術の実験を繰り返してきた仮面の男。 最愛の女性のため、彼は最後の計画を始動する。

その計画を食い止めるべく、悲劇に巻き込まれた少年少女たちは苛酷な戦いに挑む。

伍横町の命運は、子どもたちの手に委ねられた。

仏舎利塔と青い手毬花

北きつね

ホラー

田舎ではないが、発展から取り残された地方の街。

誰しもが口にしないキャンプ場での出来事。

同級生たちは忘れていなかった。

忘れてしまった者たちに、忘れられた者が現実に向って牙をむく。

不可解な同窓会。会場で語られる事実。そして、大量の不可解な死。

同級生だけではない。因果を紡いだ者たちが全員が思い出すまで、野に放たれた牙は止まらない。

ただ、自分を見つけてくれることを願っている。自分は”ここ”に居るのだと叫んでいる。誰に届くでもない叫び声。

そして、ただ1人の友人の娘に手紙を託すのだった。

手紙が全ての真実をさらけ出す時、本当の復讐が始まる。

Cuore

伏織綾美

ホラー

(「わたしの愛した世界」の加筆修正が終わったら続き書きます。いつになることやら)

二学期の初日、人気者の先生の死を告げられた生徒達。

その中でも強いショックを受け、涙を流して早退することになった主人公。

彼女は直感的に「先生の死には何か重大な秘密がある」と感じ、独自に調査をしようとします。

そんな彼女を襲う噂、悪夢、…………そして先生の幽霊。

先生は主人公に何を伝えたくて現れるのか、それを知るため、彼女は更に調査を進めていきます。

穢れたエクシスト、リドル

ショー・ケン

ホラー

その〝聖職者〟は許されるべきか。 逃亡と恐れの果てに職務を投げ出し続けた男、リドル。 彼は立場をなくし、アンダーグラウンドなエクソシストとして、 教会に飼われる哀れな羊となっていた。

【完結】忘れてください

仲 奈華 (nakanaka)

恋愛

愛していた。

貴方はそうでないと知りながら、私は貴方だけを愛していた。

夫の恋人に子供ができたと教えられても、私は貴方との未来を信じていたのに。

貴方から離婚届を渡されて、私の心は粉々に砕け散った。

もういいの。

私は貴方を解放する覚悟を決めた。

貴方が気づいていない小さな鼓動を守りながら、ここを離れます。

私の事は忘れてください。

※6月26日初回完結

7月12日2回目完結しました。

お読みいただきありがとうございます。

スクリーム・ノート

藤沢凪

ホラー

少し変態の主人公猫宮イチカ。

保守的で自分の立ち位置の為なら平気で人を陥れる犬養琴子。

蛇喰商店街の主、小鳥優子。

中二病になりきれない兎咲美穂。

催眠術師の十六文字羊子。

女神と呼ばれている猫宮の憧れる三上恵理奈。

天使と呼ばれている犬養と兎咲が想いを寄せる天羽祐羽。

個性的な面々がすれ違いながら青春を台無しにしていく学園ホラー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる