33 / 106

第十四話 梅酒

しおりを挟む

梅雨入りとなる六月。

大半は先の天候を思い憂鬱になることと思うが、一部の人にとっては心待ちにしている季節でもある。

Y絵さんもその一人で、六月一週目の日曜には庭の梅の木からまだ青い梅の実をせっせと集めてきた。

祖母の代から可愛がってきた梅の木の実は、毎年大量に実をつける。

今年も収穫したそれを、奇麗に洗ってへたを取った後、次々と塩や砂糖、焼酎に漬けていく。

梅干しや梅シロップは老女一人でそこまで大量に消費するものではない。

加えてそこまで酒に強くないY絵さんとしては梅酒も本来はそれほど飲まない。ただ、実を無駄に捨てるのは忍びなく思え、保存が一番長く利きそうなことから気づけば一緒に仕込んでいたという。

この梅酒だが、たまたま機会があり、数年前に婦人会で差し入れしたところ非常に評判が良かった。

梅の香しさが際立ち、酒飲みには正に垂涎の品だそう。酒自体には興味がないとは

言え、それでも評価されるのはY絵さんにとっても悪いことではなかった。

「あら?」

月も終わりに近づいた頃。

今年も漬け込んだ梅酒の様子を見ようと久しぶりに瓶を取り出したY絵さんは、眉をしかめた。

なにやら…梅酒の中に、妙なものが見える。

上部の上澄みに浮いている泡。その中に、小指の先端よりやや小さい、丸くてふわふわしたものが大量に浮いていた。

「なにかしらこれ?」

最初はカビかと思った…が、この得体のしれないものはぷにぷにとひっきりなしに瓶内を飛んでいる。速度こそ目で追える程度だが、そもそも飛び回るカビというものはこの年になってもついぞ見たことが無い。

もっとよく見ようと、老眼鏡をかけたY絵さんは驚いた。

カビだと思っていたのはブレて見えていたせいで、どうもよくよく見れば四肢があるように見える。

そして、面白いのは、この四肢を使って器用に飛び回っていることだった。

体当たりしたかと思えば、互いの両腕を掴んで回転しながら投げ飛ばし、瓶の壁に跳ね返ってはぼちゃんと梅酒に飛び込む。その中を気持ちよさそうに泳いでいるのもいれば、ひっくり返って足をじたばたさせてみたり、或いは両手?で掬って頭から浴びるようなものもいた。

「あらあら」

その、まるで小さな人たちのお祭りのような光景に、当初は捨てるか迷っていたY絵さんはテーブルの上に持ち出して観察するまでになっていた。

梅酒の住人は、実に自由闊達だった。その動きは幾ら見ていても飽きることが無く、Y絵さんは新しい楽しみにどっぷりはまっていった。

そんなある日、いつものように行われた婦人会だったが。

「ねえ、Y絵さん。あたし、Y絵さんの梅酒飲んでみたいわ」

新しく参加したA子が、ひと段落してきたところでそう猫なで声で催促してきた。

「え、ええ…まあ良いけど」

元々振る舞うつもりでいたものの、初体面であるにも関わらずこちらから言い出す前に催促されたことに内心Y絵さんは軽い不快感を覚えた。

それでも、どうせそのつもりだったしと一昨年漬け込んでおいた梅酒を取り出し、皆に振る舞ったのだった。

「! おいっしー!」

「ええ、ホント。噂通り、香りが素晴らしいわ」

「飲み口もさわやかで…私も漬けてみようかしら」

今回の梅酒も、かなり好評だった。奥様方が和やかに談笑する中、真っ先に梅酒を飲み干したA子はなんと勝手に梅酒の瓶を引き寄せ注ごうとする。

「ちょ、ちょっと、A子さん! 勝手に…」

「あら、良いじゃないの、どうせ皆さんで分け合う予定だったんでしょ?」

そういうA子は、誘ってくれた夫人の制止をよそに一人でどんどんお代わりを繰り返す。

流石に飲み過ぎだと周りが制止したときには、瓶一杯にあった梅酒は三分の一ほどまでに減っていた。

「いやあ、美味しすぎてつい。よかったらY絵さん、こちらいただけません? この子も、あたしに飲まれたいって言ってますよ~」

いけしゃあしゃあと、とんでもないことを言いだしたA子にY絵はびっくりした。

「いえ…私も飲みますので」

幾ら振る舞うのが好きと言っても、よく知りもしない人間に野放図に自分の物を扱われて良い気になる人間はいない。

心を千々にかき乱されたY絵さんは顔がこわばるのを押し隠すので精いっぱいだった。厚顔無恥な人がいると噂では聞いたことがあれども、人生でここまで無茶苦茶な人間に接したことは無かったため、気の毒なくらいY絵さんはうろたえていた。

「だめよA子さん。ご迷惑になってらっしゃるじゃないの」

「ええ~。そんなこと無いですよ、ねぇ?」

「やり過ぎよ。ほら、返しなさいよ」

幸いA子の非常識な振る舞いに他の奥様方も口々に窘めたことで、ようやく手放させることでこの場は収まったように見えた。

完全に場が白けてしまい、婦人会はなし崩し的に解散となった。

「ごめんなさいね、Y絵さん。また良ければお誘いしてくださいね」

最後に残った、A子を誘ったご婦人が額の汗をハンカチでふきふき、小さくなって頭を下げる。彼女曰く、半ば無理やりついてくるような形で押し切られて連れてきてしまったのだという。まさかこんな厚かましい人だと思わなかったと嘆く彼女を、Y絵さんは慰めながら送り出した。

「はぁ…今日は疲れたわ」

一人になった途端、どっと疲れがこみ上げる。

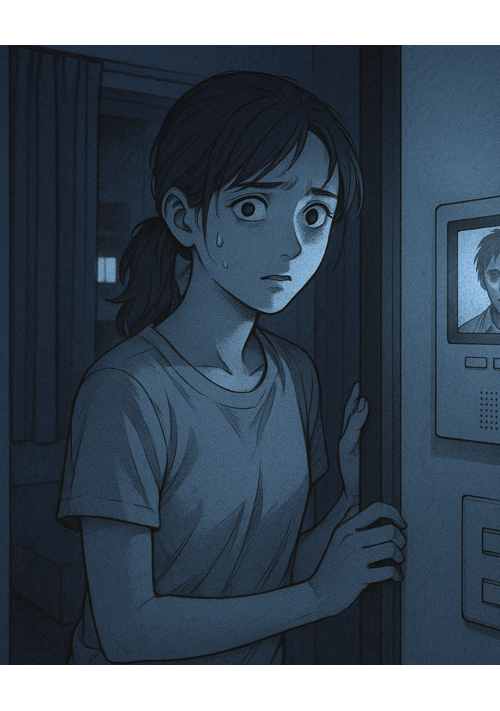

家を出る際A子がこちらを睨みつけて立ち去ったのを思い出し、また気持ちが重くなったY絵さんはいつもの梅酒の瓶をテーブルに載せて見つめることにした。

瓶の中の住人は、Y絵さんの心を反映したように、四肢が鋭い棘になって水面をばちゃばちゃ暴れている。自分の心を反映されているようであまり見ていて気分いいものではなく、Y絵さんはすぐにため息を一つついて瓶を元の保存場所に戻した。

翌日、お気に入りの梅酒の瓶が消えた。

晩御飯の買い物に出ていた間のことだろうか。

慌てて警察を呼んで調べてもらったY絵さんだが、どうやら梅酒の瓶以外で亡くなったものは無いらしい。そのため或いは彼女がどこかに置き忘れただけでは、という結論に至り、警察はそのまま帰ってしまった。

よりによってお気に入りの梅酒が無くなり、しかも警察にはぼけ老人扱いされたY絵さんの憤懣たるや遣るかたなし、である。むしゃくしゃしながらも、Y絵さんは普段飲めない梅酒を呑んでとっとと床に就くことにした。

翌日、珍しく昼まで寝過ごしてしまったY絵さんはけたたましい電話の音で叩き起こされた。

眠い目をこすりながらおっとり刀で取った電話の相手は、昨日にべもなく対応してきた警官だった。

「そちらの梅酒、見つかりましたよ」

「まあ、それは良かった」

「…それはどうでしょうね」

「え?」

「あなたには…A子さん一家殺人の嫌疑が掛かっています。これからお話を伺いに行きますので、そのままお待ちください。決して勝手に出歩いたりしないように」

「はぁ?!」

その言葉の通り、程なくしてやってきた警察によってY絵さんはパトカーに載せられることとなった。

話を聞くに今朝方、A子とその子供が幼稚園に現れなかったことで保育士が連絡したところ連絡が取れなかったのだという。

昨日までは普段通りで、特に休む連絡もなかったのに夫婦そろって連絡が取れないことから奇妙に思った保育士が家に向かったところ、扉が開きっぱなしになっていたそうで異変を感じて通報したことから警察が到着。屋内では家族全員が亡くなっていたのが確認される――これが事件のあらましだった。

尚、被害者一家はリビングで倒れていたそうだが、その中央に置いてあるテーブルにY絵さんの梅酒が空になって置かれていた。Y絵さんの直筆で漬け込んだ日付が蓋に描かれていたことから前日に盗難の相談をしたことと併せ、彼女に連絡が行ったという訳だ。

時間的にA子一家が死んだのは昨夜の夜であり、一人暮らしでその時間のアリバイが無いY絵さんは失礼な警官が出たこともあってどうなることかと身震いしたが幸い懸念するようなことはなく、実際には簡単な聞き取り調査で済んだ。

そのあっけなさに困惑したY絵さんに、担当した警官も多少は悪いと思ったのか、玄関まで送り出したところで口を滑らせたのだった。

「ああ…実はここだけの話、死因がね。普通の人じゃまず、ありえないもんだったんであなたのことは疑ってないんです」

「ありえない? 病死とかじゃなかったんですか?」

「ええ、まあ。瓶が空になっていたから、当初は毒物が入ってたのかとも思われていたらしいんですがね。これがまあ、薬品によるただれとかが原因ではないかと思ったからあなたが呼ばれたんです」

「そんなもの、使いませんよ」

「ええ、ええ、そちらも判ってます。異物反応が無いのはこちらも確認取れましたから。検死の結果、生きている間に内側から内臓、喉に至るまで無数の細かい傷がついていて、それによるショック死が原因だと判明しました」

「内臓から喉、ですか…」

「そうなんですよ」

警官はそこでちょっと言いよどんだ。

「ただ、同サイズの傷が不規則についていて。まるでとても小さな生き物でも大量に飲み込んで食い破られたみたいだって鑑識じゃ噂があるそうですよ」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ21ニチ19ジ

大半は先の天候を思い憂鬱になることと思うが、一部の人にとっては心待ちにしている季節でもある。

Y絵さんもその一人で、六月一週目の日曜には庭の梅の木からまだ青い梅の実をせっせと集めてきた。

祖母の代から可愛がってきた梅の木の実は、毎年大量に実をつける。

今年も収穫したそれを、奇麗に洗ってへたを取った後、次々と塩や砂糖、焼酎に漬けていく。

梅干しや梅シロップは老女一人でそこまで大量に消費するものではない。

加えてそこまで酒に強くないY絵さんとしては梅酒も本来はそれほど飲まない。ただ、実を無駄に捨てるのは忍びなく思え、保存が一番長く利きそうなことから気づけば一緒に仕込んでいたという。

この梅酒だが、たまたま機会があり、数年前に婦人会で差し入れしたところ非常に評判が良かった。

梅の香しさが際立ち、酒飲みには正に垂涎の品だそう。酒自体には興味がないとは

言え、それでも評価されるのはY絵さんにとっても悪いことではなかった。

「あら?」

月も終わりに近づいた頃。

今年も漬け込んだ梅酒の様子を見ようと久しぶりに瓶を取り出したY絵さんは、眉をしかめた。

なにやら…梅酒の中に、妙なものが見える。

上部の上澄みに浮いている泡。その中に、小指の先端よりやや小さい、丸くてふわふわしたものが大量に浮いていた。

「なにかしらこれ?」

最初はカビかと思った…が、この得体のしれないものはぷにぷにとひっきりなしに瓶内を飛んでいる。速度こそ目で追える程度だが、そもそも飛び回るカビというものはこの年になってもついぞ見たことが無い。

もっとよく見ようと、老眼鏡をかけたY絵さんは驚いた。

カビだと思っていたのはブレて見えていたせいで、どうもよくよく見れば四肢があるように見える。

そして、面白いのは、この四肢を使って器用に飛び回っていることだった。

体当たりしたかと思えば、互いの両腕を掴んで回転しながら投げ飛ばし、瓶の壁に跳ね返ってはぼちゃんと梅酒に飛び込む。その中を気持ちよさそうに泳いでいるのもいれば、ひっくり返って足をじたばたさせてみたり、或いは両手?で掬って頭から浴びるようなものもいた。

「あらあら」

その、まるで小さな人たちのお祭りのような光景に、当初は捨てるか迷っていたY絵さんはテーブルの上に持ち出して観察するまでになっていた。

梅酒の住人は、実に自由闊達だった。その動きは幾ら見ていても飽きることが無く、Y絵さんは新しい楽しみにどっぷりはまっていった。

そんなある日、いつものように行われた婦人会だったが。

「ねえ、Y絵さん。あたし、Y絵さんの梅酒飲んでみたいわ」

新しく参加したA子が、ひと段落してきたところでそう猫なで声で催促してきた。

「え、ええ…まあ良いけど」

元々振る舞うつもりでいたものの、初体面であるにも関わらずこちらから言い出す前に催促されたことに内心Y絵さんは軽い不快感を覚えた。

それでも、どうせそのつもりだったしと一昨年漬け込んでおいた梅酒を取り出し、皆に振る舞ったのだった。

「! おいっしー!」

「ええ、ホント。噂通り、香りが素晴らしいわ」

「飲み口もさわやかで…私も漬けてみようかしら」

今回の梅酒も、かなり好評だった。奥様方が和やかに談笑する中、真っ先に梅酒を飲み干したA子はなんと勝手に梅酒の瓶を引き寄せ注ごうとする。

「ちょ、ちょっと、A子さん! 勝手に…」

「あら、良いじゃないの、どうせ皆さんで分け合う予定だったんでしょ?」

そういうA子は、誘ってくれた夫人の制止をよそに一人でどんどんお代わりを繰り返す。

流石に飲み過ぎだと周りが制止したときには、瓶一杯にあった梅酒は三分の一ほどまでに減っていた。

「いやあ、美味しすぎてつい。よかったらY絵さん、こちらいただけません? この子も、あたしに飲まれたいって言ってますよ~」

いけしゃあしゃあと、とんでもないことを言いだしたA子にY絵はびっくりした。

「いえ…私も飲みますので」

幾ら振る舞うのが好きと言っても、よく知りもしない人間に野放図に自分の物を扱われて良い気になる人間はいない。

心を千々にかき乱されたY絵さんは顔がこわばるのを押し隠すので精いっぱいだった。厚顔無恥な人がいると噂では聞いたことがあれども、人生でここまで無茶苦茶な人間に接したことは無かったため、気の毒なくらいY絵さんはうろたえていた。

「だめよA子さん。ご迷惑になってらっしゃるじゃないの」

「ええ~。そんなこと無いですよ、ねぇ?」

「やり過ぎよ。ほら、返しなさいよ」

幸いA子の非常識な振る舞いに他の奥様方も口々に窘めたことで、ようやく手放させることでこの場は収まったように見えた。

完全に場が白けてしまい、婦人会はなし崩し的に解散となった。

「ごめんなさいね、Y絵さん。また良ければお誘いしてくださいね」

最後に残った、A子を誘ったご婦人が額の汗をハンカチでふきふき、小さくなって頭を下げる。彼女曰く、半ば無理やりついてくるような形で押し切られて連れてきてしまったのだという。まさかこんな厚かましい人だと思わなかったと嘆く彼女を、Y絵さんは慰めながら送り出した。

「はぁ…今日は疲れたわ」

一人になった途端、どっと疲れがこみ上げる。

家を出る際A子がこちらを睨みつけて立ち去ったのを思い出し、また気持ちが重くなったY絵さんはいつもの梅酒の瓶をテーブルに載せて見つめることにした。

瓶の中の住人は、Y絵さんの心を反映したように、四肢が鋭い棘になって水面をばちゃばちゃ暴れている。自分の心を反映されているようであまり見ていて気分いいものではなく、Y絵さんはすぐにため息を一つついて瓶を元の保存場所に戻した。

翌日、お気に入りの梅酒の瓶が消えた。

晩御飯の買い物に出ていた間のことだろうか。

慌てて警察を呼んで調べてもらったY絵さんだが、どうやら梅酒の瓶以外で亡くなったものは無いらしい。そのため或いは彼女がどこかに置き忘れただけでは、という結論に至り、警察はそのまま帰ってしまった。

よりによってお気に入りの梅酒が無くなり、しかも警察にはぼけ老人扱いされたY絵さんの憤懣たるや遣るかたなし、である。むしゃくしゃしながらも、Y絵さんは普段飲めない梅酒を呑んでとっとと床に就くことにした。

翌日、珍しく昼まで寝過ごしてしまったY絵さんはけたたましい電話の音で叩き起こされた。

眠い目をこすりながらおっとり刀で取った電話の相手は、昨日にべもなく対応してきた警官だった。

「そちらの梅酒、見つかりましたよ」

「まあ、それは良かった」

「…それはどうでしょうね」

「え?」

「あなたには…A子さん一家殺人の嫌疑が掛かっています。これからお話を伺いに行きますので、そのままお待ちください。決して勝手に出歩いたりしないように」

「はぁ?!」

その言葉の通り、程なくしてやってきた警察によってY絵さんはパトカーに載せられることとなった。

話を聞くに今朝方、A子とその子供が幼稚園に現れなかったことで保育士が連絡したところ連絡が取れなかったのだという。

昨日までは普段通りで、特に休む連絡もなかったのに夫婦そろって連絡が取れないことから奇妙に思った保育士が家に向かったところ、扉が開きっぱなしになっていたそうで異変を感じて通報したことから警察が到着。屋内では家族全員が亡くなっていたのが確認される――これが事件のあらましだった。

尚、被害者一家はリビングで倒れていたそうだが、その中央に置いてあるテーブルにY絵さんの梅酒が空になって置かれていた。Y絵さんの直筆で漬け込んだ日付が蓋に描かれていたことから前日に盗難の相談をしたことと併せ、彼女に連絡が行ったという訳だ。

時間的にA子一家が死んだのは昨夜の夜であり、一人暮らしでその時間のアリバイが無いY絵さんは失礼な警官が出たこともあってどうなることかと身震いしたが幸い懸念するようなことはなく、実際には簡単な聞き取り調査で済んだ。

そのあっけなさに困惑したY絵さんに、担当した警官も多少は悪いと思ったのか、玄関まで送り出したところで口を滑らせたのだった。

「ああ…実はここだけの話、死因がね。普通の人じゃまず、ありえないもんだったんであなたのことは疑ってないんです」

「ありえない? 病死とかじゃなかったんですか?」

「ええ、まあ。瓶が空になっていたから、当初は毒物が入ってたのかとも思われていたらしいんですがね。これがまあ、薬品によるただれとかが原因ではないかと思ったからあなたが呼ばれたんです」

「そんなもの、使いませんよ」

「ええ、ええ、そちらも判ってます。異物反応が無いのはこちらも確認取れましたから。検死の結果、生きている間に内側から内臓、喉に至るまで無数の細かい傷がついていて、それによるショック死が原因だと判明しました」

「内臓から喉、ですか…」

「そうなんですよ」

警官はそこでちょっと言いよどんだ。

「ただ、同サイズの傷が不規則についていて。まるでとても小さな生き物でも大量に飲み込んで食い破られたみたいだって鑑識じゃ噂があるそうですよ」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ21ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる