68 / 106

第四十話 残雪_上

しおりを挟む

「溶けない雪ってご存じかな」

高田さんの言葉を聞いて、ボクは山頂部のそれを思い出していた。

標高が高すぎると溶けずにずっと残りつづけるのだと。

「想像してることは判るよ。ですが、わたしが言ってるのは町中。人が住む環境」

「ああ。日陰とかで残る奴ですか」

訳知り顔に頷いて見せると、高田さんはにやっと笑った。どうやら違うらしい。

「それもあるけどね。でも、ずっと残る訳じゃないよね。まあ、わたしが言ってる残雪も、一年中残る訳じゃないだが」

そう前置きすると、くっと手にした杯を煽る。

ボクは空いた盃に飛び切り熱い酒を注ぎながら先を促した。もう春先だが、火傷しそうな熱燗で飲むのが高田さんの流儀だ。

「違うんですか?」

「ええ。今から話そうとしてるのは、昔住んでた近所にいたおじさんの家の話なんだ」

高田さんは、懐かしむように目を細めた。

「そのおじさん…Yさんとしておこうか。Yさんの家は分限者らしくて、周りに林のある大きな家に住んでたんだ。ただ、家族らしき人がいなくて、いつも独りぼっちでね。しかも片足が無くてあちこちにも出ていけない人だった。そんな折、たまたま偶然知り合ったわたしが遊びに行くようになったんだよ」

高田さん曰く、彼自身も転校したばかりで孤立していたそうだ。年が親子どころか祖父孫ほども離れていたとはいえ、彼がなつくようになるまでそう時間はかからなかったそうだ。

他人の目が厳しく、赤の他人が関わりあうのが難しい現代ではまずありえないことだろう。

「Yさんちの家は広くてね。庭で遊んでいるだけでも楽しかったな。春になったら食べられる草花を教えてもらったり、鳥の捕まえ方を教わったりしてね。ただ、その中で一か所。庭の北東にある、隅だけは決して冬の間は近づけさせてもらえなかった」

「冬の間だけ、ですか?」

「ああ。厳密には、『雪が降った後から立春まで』の間、だけどね。そのあたりに降った雪には、絶対に触ったり近寄ってはならない…普段優しいYさんが、そのときだけは目を怒らせて言うのが怖かったなぁ」

「へえ?」

スマホで確認してみるに暦の上では2月の頭辺りにあり、立春からが春の範疇に入るらしい。

そのことを告げると、高田さんはうなずいた。

「なるほど、そうかもしれないね。確かに、三月に入る頃まで雪は残ってなかった記憶がある。すぐにそんなことまで分かるとは、いやはや、便利な時代になったもんだ」

「…うぅん、良く分からないですね。ここまで聞いた限りではおかしいところは特にないようですが」

「はは、そう思うよね。わたしもね、Yさんに教えてもらうまでは気づかなかった」

高田さんはそう笑う。

「そこはね。不思議なことに、立春までは積もった雪が消えないんだ」

「いやいやいや。二月なら消えないなんてことはざらじゃないですか」

ボクは東京育ちの東京生まれだが、それでも二月くらいまで残ることは結構あるように思う。

「そりゃあ前日に降った場合とかでしょ? そこでは、ひと月以上前に降った雪もずっと残ってるんだ」

「え…」

なるほど、鈍いボクにもようやくおかしいところが飲み込めた。

山岳地と違い、街中はそれだけで気温が高い。ましてや周りには機械もあるし、雨も降るから一か月も残るなんてことはまず無いはずだ。

「しかもね。君が言うのは、表面が凍った奴でしょ? そうじゃなくて、雪のままなんだ」

「…ありえませんよ、そんなこと」

「だよね。でも、事実なんだ。まあ都会の凍結した氷は、踏み固められたりして結果残ったものだから厳密には違うものだけど」

考えてみれば、私有地内でかつ踏み込みを許されていないとあれば凍結することは無いのだろう…

猶更残りつづけられる理由が無いのだけど。

「不思議、ですね」

見間違えじゃないか、という指摘は飲み込んだ。さすがにそんな訳はないだろう。

だが、高田さんにはお見通しだったようだ。

「見間違えじゃないよ。本当に、雪のままだった。そして、それがYさんが近寄るなという理由でもあったんだ」

「え、それは」

「ある日、見かけたんだよね。たまたま雀が降りたのを」

「はぁ」

「多分、羽休めだったんだろう。或いは雪を齧って喉を潤そうとでもしたのかな。いずれにせよ、どちらもかなわなかったわけだけど」

「なぜです?」

高田さんは眉根を寄せて、言う。

「雪はちょうど塀の角に存在しててね。角に向けていびつな三角錐に盛り上がってたわけだ。雀はその根元に降り立った訳だが、根元によったところで、上の部分がぐぐって盛り上がり…そのまま、雀の上に覆いかぶさったんだ。どさり、と」

言いながら、高田さんは右の手のひらで左の握りこぶしを覆うような真似をする。

「盛り上がるとかありえませんよ」

「と言われても事実起きたことだからね。まあ、そう思いたい気持ちも分かる。実際、わたしもそうだったよ…だからさ、崩してみようと思った」

「雀を助けようとしたんですね」

「さあて、どちらかと言えば生き埋めになった雪の中でどうなってるか知りたかったというのが本音かな? ただ、がっつり止められてたから蹴り込んだり手を突っ込むのは躊躇われてね。わたしは少し考えて、自分で触らないよう…適当な箒を探してくることにしたんだ」

性格の違いが表れてる。

ボクならそのまま蹴り壊してみようとしたんじゃないだろうか。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ22ニチ19ジ

高田さんの言葉を聞いて、ボクは山頂部のそれを思い出していた。

標高が高すぎると溶けずにずっと残りつづけるのだと。

「想像してることは判るよ。ですが、わたしが言ってるのは町中。人が住む環境」

「ああ。日陰とかで残る奴ですか」

訳知り顔に頷いて見せると、高田さんはにやっと笑った。どうやら違うらしい。

「それもあるけどね。でも、ずっと残る訳じゃないよね。まあ、わたしが言ってる残雪も、一年中残る訳じゃないだが」

そう前置きすると、くっと手にした杯を煽る。

ボクは空いた盃に飛び切り熱い酒を注ぎながら先を促した。もう春先だが、火傷しそうな熱燗で飲むのが高田さんの流儀だ。

「違うんですか?」

「ええ。今から話そうとしてるのは、昔住んでた近所にいたおじさんの家の話なんだ」

高田さんは、懐かしむように目を細めた。

「そのおじさん…Yさんとしておこうか。Yさんの家は分限者らしくて、周りに林のある大きな家に住んでたんだ。ただ、家族らしき人がいなくて、いつも独りぼっちでね。しかも片足が無くてあちこちにも出ていけない人だった。そんな折、たまたま偶然知り合ったわたしが遊びに行くようになったんだよ」

高田さん曰く、彼自身も転校したばかりで孤立していたそうだ。年が親子どころか祖父孫ほども離れていたとはいえ、彼がなつくようになるまでそう時間はかからなかったそうだ。

他人の目が厳しく、赤の他人が関わりあうのが難しい現代ではまずありえないことだろう。

「Yさんちの家は広くてね。庭で遊んでいるだけでも楽しかったな。春になったら食べられる草花を教えてもらったり、鳥の捕まえ方を教わったりしてね。ただ、その中で一か所。庭の北東にある、隅だけは決して冬の間は近づけさせてもらえなかった」

「冬の間だけ、ですか?」

「ああ。厳密には、『雪が降った後から立春まで』の間、だけどね。そのあたりに降った雪には、絶対に触ったり近寄ってはならない…普段優しいYさんが、そのときだけは目を怒らせて言うのが怖かったなぁ」

「へえ?」

スマホで確認してみるに暦の上では2月の頭辺りにあり、立春からが春の範疇に入るらしい。

そのことを告げると、高田さんはうなずいた。

「なるほど、そうかもしれないね。確かに、三月に入る頃まで雪は残ってなかった記憶がある。すぐにそんなことまで分かるとは、いやはや、便利な時代になったもんだ」

「…うぅん、良く分からないですね。ここまで聞いた限りではおかしいところは特にないようですが」

「はは、そう思うよね。わたしもね、Yさんに教えてもらうまでは気づかなかった」

高田さんはそう笑う。

「そこはね。不思議なことに、立春までは積もった雪が消えないんだ」

「いやいやいや。二月なら消えないなんてことはざらじゃないですか」

ボクは東京育ちの東京生まれだが、それでも二月くらいまで残ることは結構あるように思う。

「そりゃあ前日に降った場合とかでしょ? そこでは、ひと月以上前に降った雪もずっと残ってるんだ」

「え…」

なるほど、鈍いボクにもようやくおかしいところが飲み込めた。

山岳地と違い、街中はそれだけで気温が高い。ましてや周りには機械もあるし、雨も降るから一か月も残るなんてことはまず無いはずだ。

「しかもね。君が言うのは、表面が凍った奴でしょ? そうじゃなくて、雪のままなんだ」

「…ありえませんよ、そんなこと」

「だよね。でも、事実なんだ。まあ都会の凍結した氷は、踏み固められたりして結果残ったものだから厳密には違うものだけど」

考えてみれば、私有地内でかつ踏み込みを許されていないとあれば凍結することは無いのだろう…

猶更残りつづけられる理由が無いのだけど。

「不思議、ですね」

見間違えじゃないか、という指摘は飲み込んだ。さすがにそんな訳はないだろう。

だが、高田さんにはお見通しだったようだ。

「見間違えじゃないよ。本当に、雪のままだった。そして、それがYさんが近寄るなという理由でもあったんだ」

「え、それは」

「ある日、見かけたんだよね。たまたま雀が降りたのを」

「はぁ」

「多分、羽休めだったんだろう。或いは雪を齧って喉を潤そうとでもしたのかな。いずれにせよ、どちらもかなわなかったわけだけど」

「なぜです?」

高田さんは眉根を寄せて、言う。

「雪はちょうど塀の角に存在しててね。角に向けていびつな三角錐に盛り上がってたわけだ。雀はその根元に降り立った訳だが、根元によったところで、上の部分がぐぐって盛り上がり…そのまま、雀の上に覆いかぶさったんだ。どさり、と」

言いながら、高田さんは右の手のひらで左の握りこぶしを覆うような真似をする。

「盛り上がるとかありえませんよ」

「と言われても事実起きたことだからね。まあ、そう思いたい気持ちも分かる。実際、わたしもそうだったよ…だからさ、崩してみようと思った」

「雀を助けようとしたんですね」

「さあて、どちらかと言えば生き埋めになった雪の中でどうなってるか知りたかったというのが本音かな? ただ、がっつり止められてたから蹴り込んだり手を突っ込むのは躊躇われてね。わたしは少し考えて、自分で触らないよう…適当な箒を探してくることにしたんだ」

性格の違いが表れてる。

ボクならそのまま蹴り壊してみようとしたんじゃないだろうか。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ22ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

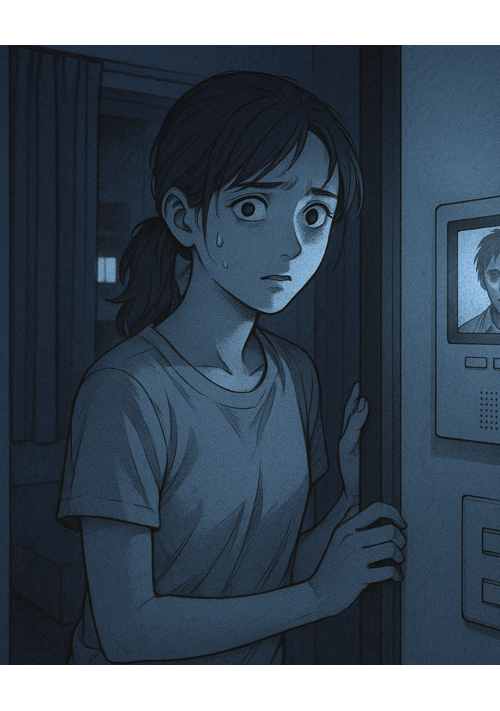

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる