15 / 42

左遷太守と不遜補佐・15

しおりを挟む

「……太守さまは、お休みに?」

太守私室前に二人の女官が並んで立っているのを見るに、赤伯がここにいるのは間違いないだろう。

やはり、彼もここまでか。そう過ったと同時に、なにやら女官が口ごもって答えた。

「そ、それが……その……」

青明はこういったはっきりしない物言いが嫌いであった。たとえそれが若い女人であってもだ。

「そのように言いにくいことならば、結構」

これはここで問いただすよりも、己の目で確かめた方が早い。突き放すように言うと、女官の間を縫って戸へ手をかける。

「太守さま、失礼いたします」

そうして戸を開いた瞬間、青明は目を丸くした。

戸から真っ直ぐ伸びた視線の先には、太守の寝台がある。

その寝台の上に、山のように乗せられた書物たち。

ところにより、雪崩れを起こして散らばるように置かれている。

驚きに、歩みをゆっくりとさせて近付いてみれば、律令、軍事、国史……果ては医学書に神話まで統一感なく積まれていた。

「太守、さま……?」

そう声をかけると、山の奥から、ひょこっと赤毛が顔を覗かせた。その表情は思いがけず明るいものだった。

「あ、青明! やっと来たな」

「どうされたのですか、これは……」

「あの女の子たちに手伝ってもらってさー、書庫から適当に持ってきたんだ!」

駄目だったか? なんて不安げな顔をされても、青明も思考が追い付かない。

まさか、何かしらの対策あるいは政策でもとろうとしているのか。

いや、冷静に考えても女官を『おんなのこたち』なんて呼ぶ程度の男に、出来るはずがない。

知識なんて欠片もない、切り捨てられた訓練兵に。

「いや、書庫にいるとなんか息苦しいし、お前に寝ろって言われたから。一応ここでなら読んでもいいかもって」

「はあ……」

なんという理由か。青明は開いた口が塞がらなかった。

けれどそんな補佐の反応に特に気にも留めず、赤伯はまた書物の山へ潜っていく。潜る、というなら、そこは書物の海というのが適切か。

「うーん……青明、ちょっと」

「……は、はい」

あろうことか、ぼんやりしていると名を呼ばれ、我に返る。

寝台の上、寝巻のままあぐらをかいた赤伯の膝には、周辺地図が広げられていた。

「ここが、俺たちのいる都市」

「ええ。そうです……」

赤伯は心芹、と書かれたところを指差すと、そのまま周辺にそれをすべらせる。

「で、ここまでが都市下の村落なんだよな?」

図面上を走る赤伯の指先を追いかけて、青明は頷いた。

「我らが都市の治める地は、思いのほか広いのですよ……人口が伴っておりませんが」

「この辺りの山際も、川岸も、人は住んでないけどこの都市で間違いないな?」

何もない空白地にとんとんと指を置いて、赤伯は青い瞳を覗き込んだ。

そう、心芹は集落を従えてはいるが、それ以外にも土地はある。

「ええ……ですから、それが、」

なんだというのか。そう問いただすよりも早く、赤伯は不安定な寝台の上で立ち上がった。

その反動で書物は更に雪崩れていく。その最中、貴重な書がまぎれているのを見つけて、青明は珍しく悲鳴にも近い声をあげて、必死に手を伸ばした。

「よし! 出掛けるぞ!」

「えっ? 出掛けるとは、どちらへ?」

太守私室前に二人の女官が並んで立っているのを見るに、赤伯がここにいるのは間違いないだろう。

やはり、彼もここまでか。そう過ったと同時に、なにやら女官が口ごもって答えた。

「そ、それが……その……」

青明はこういったはっきりしない物言いが嫌いであった。たとえそれが若い女人であってもだ。

「そのように言いにくいことならば、結構」

これはここで問いただすよりも、己の目で確かめた方が早い。突き放すように言うと、女官の間を縫って戸へ手をかける。

「太守さま、失礼いたします」

そうして戸を開いた瞬間、青明は目を丸くした。

戸から真っ直ぐ伸びた視線の先には、太守の寝台がある。

その寝台の上に、山のように乗せられた書物たち。

ところにより、雪崩れを起こして散らばるように置かれている。

驚きに、歩みをゆっくりとさせて近付いてみれば、律令、軍事、国史……果ては医学書に神話まで統一感なく積まれていた。

「太守、さま……?」

そう声をかけると、山の奥から、ひょこっと赤毛が顔を覗かせた。その表情は思いがけず明るいものだった。

「あ、青明! やっと来たな」

「どうされたのですか、これは……」

「あの女の子たちに手伝ってもらってさー、書庫から適当に持ってきたんだ!」

駄目だったか? なんて不安げな顔をされても、青明も思考が追い付かない。

まさか、何かしらの対策あるいは政策でもとろうとしているのか。

いや、冷静に考えても女官を『おんなのこたち』なんて呼ぶ程度の男に、出来るはずがない。

知識なんて欠片もない、切り捨てられた訓練兵に。

「いや、書庫にいるとなんか息苦しいし、お前に寝ろって言われたから。一応ここでなら読んでもいいかもって」

「はあ……」

なんという理由か。青明は開いた口が塞がらなかった。

けれどそんな補佐の反応に特に気にも留めず、赤伯はまた書物の山へ潜っていく。潜る、というなら、そこは書物の海というのが適切か。

「うーん……青明、ちょっと」

「……は、はい」

あろうことか、ぼんやりしていると名を呼ばれ、我に返る。

寝台の上、寝巻のままあぐらをかいた赤伯の膝には、周辺地図が広げられていた。

「ここが、俺たちのいる都市」

「ええ。そうです……」

赤伯は心芹、と書かれたところを指差すと、そのまま周辺にそれをすべらせる。

「で、ここまでが都市下の村落なんだよな?」

図面上を走る赤伯の指先を追いかけて、青明は頷いた。

「我らが都市の治める地は、思いのほか広いのですよ……人口が伴っておりませんが」

「この辺りの山際も、川岸も、人は住んでないけどこの都市で間違いないな?」

何もない空白地にとんとんと指を置いて、赤伯は青い瞳を覗き込んだ。

そう、心芹は集落を従えてはいるが、それ以外にも土地はある。

「ええ……ですから、それが、」

なんだというのか。そう問いただすよりも早く、赤伯は不安定な寝台の上で立ち上がった。

その反動で書物は更に雪崩れていく。その最中、貴重な書がまぎれているのを見つけて、青明は珍しく悲鳴にも近い声をあげて、必死に手を伸ばした。

「よし! 出掛けるぞ!」

「えっ? 出掛けるとは、どちらへ?」

0

あなたにおすすめの小説

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か

雪兎

BL

第二性が存在する世界。

Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。

しかし入学初日、彼の前に現れたのは――

幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。

成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。

だが湊だけが知っている。

彼が異常なほど執着深いことを。

「大丈夫、全部管理してあげる」

「君が困らないようにしてるだけだよ」

座席、時間割、交友関係、体調管理。

いつの間にか整えられていく環境。

逃げ場のない距離。

番を拒みたいΩと、手放す気のないα。

これは保護か、それとも束縛か。

閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

生まれ変わったら知ってるモブだった

マロン

BL

僕はとある田舎に小さな領地を持つ貧乏男爵の3男として生まれた。

貧乏だけど一応貴族で本来なら王都の学園へ進学するんだけど、とある理由で進学していない。

毎日領民のお仕事のお手伝いをして平民の困り事を聞いて回るのが僕のしごとだ。

この日も牧場のお手伝いに向かっていたんだ。

その時そばに立っていた大きな樹に雷が落ちた。ビックリして転んで頭を打った。

その瞬間に思い出したんだ。

僕の前世のことを・・・この世界は僕の奥さんが描いてたBL漫画の世界でモーブル・テスカはその中に出てきたモブだったということを。

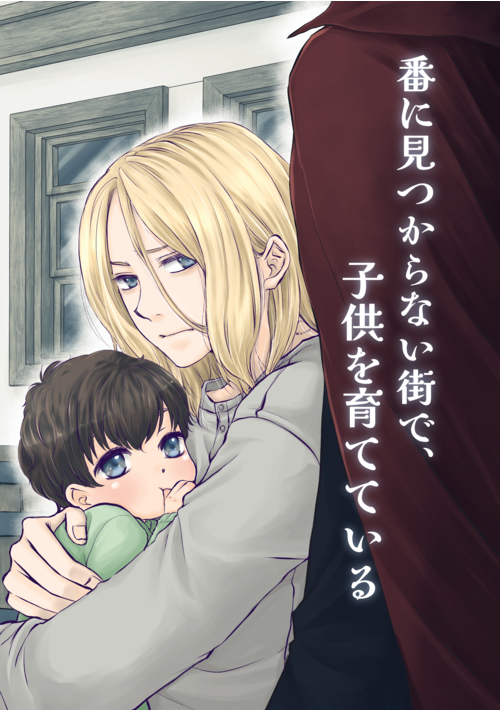

番に見つからない街で、子供を育てている

はちも

BL

目を覚ますと、腕の中には赤ん坊がいた。

異世界の青年ロアンとして目覚めた「俺」は、希少な男性オメガであり、子を産んだ母親だった。

現世の記憶は失われているが、

この子を守らなければならない、という想いだけははっきりと残っている。

街の人々に助けられ、魔石への魔力注入で生計を立てながら、

ロアンと息子カイルは、番のいない街で慎ましく暮らしていく。

だが、行方不明の番を探す噂が、静かに近づいていた。

再会は望まない。

今はただ、この子との生活を守りたい。

これは、番から逃げたオメガが、

選び直すまでの物語。

*本編完結しました

執着

紅林

BL

聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

その首輪は、弟の牙でしか外せない。

ゆずまめ鯉

BL

養子ゆえに、王位継承権を持たないオメガで長男のレイン(24)は、国家騎士団として秘密裏に働き、ただ義弟たちを守るためだけに生きてきた。

第一継承権を持つアルファで次男のリオール(19)は、そんな兄に「ごく潰し」と陰口を叩く連中を許せなかった。自分を犠牲にしてまで守る価値はないと思っていた。なにかと怪我の多い国家騎士団を辞めさせたかった。

初めて訪れた発情期のとき。約束をすっぽかされたリオールが不審に思い、兄の部屋へ行くと、国家騎士団の同僚──グウェンソード(28)に押し倒されるところを目撃して激高する。

「今すぐ部屋から出ろ!」

独占欲をあらわにしたリオールは、グウェンソードを部屋から追い出し、兄であるレインを欲望のままに抱いた。

翌朝、差し出されたのは特注の首輪──外せるのはリオールのみ。

「俺以外に触らせるな」

そう囁かれたレインは、何年も首輪と弟の執着に縛られ続けてきた。

弟には婚約者がいるのに、こんな関係を続けてもいいのか。

本当にこのままでもいいのか。

ひたすら執着して独占したがる弟と、罪悪感に苛まれる兄。

その首輪は、いつか弟の牙で血に染まるのか──。

どうにかしてレインを落としたいリオールと、弟との関係に悩むレインのオメガバースです。

リオール・グランケット(19)×レイン・グランケット(24)

※この作品は2015年頃に本文を書き、2017年頃にオメガバースに改稿、さらに2026年に手直しした作品になります。読みにくいかもしれません。ご了承ください。

三人称ですが攻めだったり受けだったり視点がよくかわります。攻め視点多めです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる