1 / 33

1章

1 臆病者のジャバウォック

しおりを挟む作・表紙:903*

編集・挿絵:JPON

1.

頭が痛い。ジクジクと疼くような痛み。

どこかから金属を地面に引きずるような音がした。ザリザリ、ザリザリ。重々しく、時折高い音を交えるその音の合間に聞こえるのは人間の足音だ。

「…夕火の刻、粘滑なるトーヴ」

誰かが詩を口ずさむ。楽しげで、まるで歌うようだ。どこかで聞いたことがある。なんだっけ。

頭の痛みがまだ眠っていたいと瞼を重く閉じたまま、開きたがらない。それでも、興味が先立って、無理やり重たい瞼をこじあけると、ぼやける視界に誰かの足が映った。

頬に感じるのは草や土のような、しっとりと湿った地面。足の向こうに見えたのは木々のように深い緑と茶色が見えた。

「遥場にありて回儀ふるまい錐穿がつ。総て弱ぼらしきはボロゴーヴ、かくて郷遠しラースのうずめき叫ばん」

誰かの足の傍に見える金属片は、斧の刃の一種に見えた。それが纏う赤黒い液体をぼんやりと見つめ、次第にそれが何なのかを頭が理解を始める。

突如、湧き上がる危機感。私は重たい頭を持ち上げて、無理やり身体を起こした。

足の主は私の前に立つと、ゆっくりと斧を持ち上げる。

「ヴォーパルの剣ぞ手に取りて」

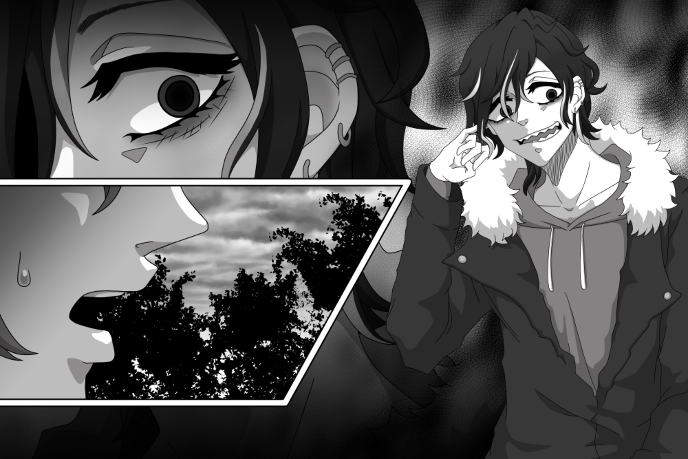

目の前の彼は黒くてうねった髪に金色のメッシュが入った髪型をしており、整った顔ではあったが黒目が小さなその目元は恐怖を煽る。

黒いモッズコートと無地のパーカーとジーンズ。日本人と思わせる顔立ちと華奢な身体付きが今いる森には酷く不釣り合いだった。

ニィと口元を釣り上げ、彼は歯を見せて笑った。

「尾揃しき物探すこと永きに渉れり」

地面を這っていた斧の切っ先が振り上げられる。その切っ先を見上げ、私は自分の頭から血の気がひいていくのが分かった。

「まっ…待って、どうして…」

対話を試みようと声を出すが、それとほぼ同時に切っ先が振り下ろされる。咄嗟に身を竦めると、それは私の肩をかすり、着ていたセーターの袖が縦に裂かれた。

血が肩から腕へと伝う感覚。驚きすぎて痛くなかったが、それは次第に痛みを大きくしていく。

焼け付くような熱をもった痛みが、まるで肩で鼓動するように痛みだし、私はすぐさま立ち上がる。

「お前はアマネが殺すって決まってんだからさあ、逃げるだけ無駄」

リングピアスが大量に付いた片耳を小指で掻きながら、彼は腹から息を漏らすように笑った。

彼に背を向け、私は地面を蹴り上げる。馬鹿みたいに高いピンヒールが地面に埋まるようにささり、靴が脱げる。その場に転んで膝を打つが、痛がっている場合ではない。残った片足のハイヒールも脱いで、再び私は走り出す。

背後から斧を引きずる音が聞こえる。さっきの男が後を追いかけてきているのは明白だった。

「お前が新しいジャバウォックだろ。ジャバウォックは村人に殺される運命なんだ、さっさと死ねよトンマ」

男の言葉に何も返さずに私はただ走る。裸足で地面に落ちた枝を踏み、足の痛みに下唇を噛む。

履いてきたミニスカートが後悔を呼ぶ。周囲に似合うと勧められた真っ赤なプリーツのミニスカートは、こんな場面を想定されて作られたわけがない。

何故、私はこんな場所にいるんだろう。私は今日、大学に行くはずだったんじゃないのか?朝起きて、いつもみたいに適当な服を選んで、電車に乗るだけのはずだ。森になど来る機会はない。

今背後に迫る彼はまるで見覚えがない。知り合いという説は薄すぎる。

「おい、止まれ。アマネの言うことが聞けないのかあ?」

気だるそうな声で背後の彼が言う。その瞬間、凄まじい勢いで怪我をした肩に何かがぶつかる。まるで弾丸を撃ち込まれたような破裂音に、私の肩の一部が削り取られるように吹き飛んだ。

「ああっ、ああああ!」

衝撃で地面に倒れ込み、痛みと驚きに叫び、その場に蹲る。森に響いた自分の声は、何故か男のように低かった。

「お前、その服なんで着てんの?きも…しかも、ジャバウォックなのにすごい弱い」

私を見下ろす男の手には小石。ボールで遊ぶようにそれを上に投げては掴まえ、投げては掴まえを繰り返す。

痛みで全身から脂汗が滲むのが分かる。パニックで浅くなる呼吸でぼんやりとした視界の端で、自分の肩に投げつけられたものが映る。

私のすぐ側に転がる赤い小さな玉。それは今、彼の手の中にあるような小石が鮮血を纏っている物だと気付く。

小石を弾丸のように人に打ち付ける道具などあるだろうか。パチンコか?しかし、パチンコなど彼は持っていないし、パチンコがあったとして人間の肩の一部を削ぐような威力はきっとない。

「なあ、もっと苦しめよ」

彼は引きずっていた斧を手に取る。私は彼の言葉にただ首を横に振ることしかできなかった。

「や、やめて、お願い…」

「こんなの痛いうちに入らない。もっともっとちゃんと痛がってくれないと意味がないんだよ」

彼は着ていたモッズコートのポケットに手を入れる。中からはバラバラと袋詰めにされたお菓子が散らばる。そのうちの棒付きキャンディを彼は口に咥えて舐める。

「ほら、食べろよ。痛いの我慢できるから。たくさん痛がって苦しんで貰わないと困るんだからさあ」

彼は私の傍に屈むと、乱暴に小さなパフチョコレートが詰まった袋を開けた。ボロボロとチョコレートが地面数粒落ちて行く。

「ほら、食え」

彼は私の髪をむんずと掴んで持ち上げる。鷲掴みにされた大量のチョコレートが口の中へと強引に押し込まれ、甘ったるい匂いが鼻を抜けた。抵抗しようにも、彼の力は見た目に似合わず恐ろしく強かった。

口の中がチョコレートとパフでいっぱいになり、パフの小さな粉が気管支をくすぐる。咳き込む私に、男は容赦なく鳩尾に拳を入れた。

強い衝撃に詰め込まれたチョコレートを胃液ごと吐き出す。

「出してんじゃねえ」

男は再び地面に散らばるチョコレートを手に取る。

恐怖で視界が涙で滲み、私は声を出すことも出来ずに震えた。

何故、私がこんな目に遭わなくてはならないのか。どう考えても目の前の男は頭がおかしかった。普通の人間ならこんなことをしようと思うことすらしないだろう。

「や、やめ…」

「やだ」

再び男が私の口の中にパフチョコレートを詰め込む。チョコレートと一緒に地面の土と草が混ざり、エグ味のある甘さが舌に広がる。息苦しさに私はバタバタと足で地面を引っ掻いた。

私は何も犯罪をした覚えはないのに、こんな身に覚えのない仕打ちをどうして受けなくてはならなかったのだろう。

男の手を掴んで抵抗を試みるもビクともしない。男はただ私を見ていた。まるで深淵のような光のない真っ黒な瞳だった。

全てを諦めかけたその瞬間、不意に男の動きが止まる。まるで時が止まったように全てが停止した。よく分からないが、今がチャンスだと私は急いで彼の手から逃れると、口の中の物を吐き出して咳き込む。

恐怖で身体がおかしくなったように震えていた。血だらけで痛む身体を引きずるように立ち上がると、狙い済ましたように空からパラパラと雨が降り始めた。

「…動けるのか?」

突如聞こえた声に振り返る。そこには真っ白な肌に真っ白な髪をした男がいた。

その頭には兎の耳のようなものがついているが、片耳しかない。真っ赤な瞳をした彼は、自身の色とは真逆の真っ黒なケープ付きのコートと傘を手に私を見つめていた。

西洋の喪服を彷彿とさせる服を着た彼はゆっくりと私に近付いてくる。助けを求めてしまいたかったが、今は何故か止まっている男の仲間だったりしたら、それこそ死んでしまうかもしれない。後ずさる私に白い男は全く表情を変えずに口を開いた。

「私はジャッジ、この世界での配役は白兎。私の周囲は一部の配役を除いて時が止まる。その男なら動かないから、安心していい」

彼の口から並べ立てられる不思議な単語の羅列に私の頭の中は疑問符で埋め尽くされる。ただ肩で息をしながら、震える自分の肩を腕で抑えた。

「貴方は新しく来たばかりだろう。先代のジャバウォックはこの森で死んだばかりだが、その様子では貴方が新しいジャバウォックなのだろう」

「何の話…?」

「不思議の国のアリスを知らないか?ジャバウォックの詩は、アリスの作者ルイス・キャロルが生み出したナンセンスな叙情詩として有名だ。村人に殺される森に住む怪物、それがこの世界の貴方だ」

空から降る雨が強くなる。パラパラと小降りだったはずのそれは、彼の言葉が終わる頃には土砂降りへと変わっていた。視界を霞ませるまである雨足に、私の肩から流れる血が地面を赤く染める。

「怪物…?私が?私はただの人間…」

そこまで言いかけて、私は違和感に言葉を止める。先程まで恐ろしく傷んでいたはずの肩の痛みがないのだ。

抑えていた自分の怪我をした肩から手を離すと、私の肩の傷がみるみる治癒していくのが目に見えて分かった。吹き飛んだはずの肩の筋肉が再生し、それはやがて皮膚まで作り上げる。血が止まり、何もなかったかのように傷一つ残らない。

「ここはアリスが見る夢の世界。貴方はそこに誘われただけ。最も、そのアリスすら童話にいるアリスではないだろうが」

ジャッジは傘を片手に私に近付くと、傘を差し出す。私と傘を分け合うように距離を詰めた彼は、無表情のまま私を見て首を傾げた。

不思議の国のアリスと言えば、かの有名な童話だろう。白兎を追いかけて穴に落ちた少女、アリスの冒険譚。それは理解できるが、自分と一体何が関係あるだろう。

彼の言葉のままに受け取るならば、私がいるここは夢の世界ということだ。つまり、自分が眠っているだけ。それならヤケに早く再生する身体も、頭のおかしい男に殺されかけたことも、理不尽だが納得は出来た。

「貴方が死ねば、新しいジャバウォックが補充されるだけ。私には全く関係はないし、貴方がどうするかは自由だ。それでも、貴方が望むならこの場所についての知識を伝えることは出来る」

淡々と抑揚のない言葉。能面のように表情が変わらない彼が何を考えているかは分からない。私はただ彼の真っ赤な瞳を見つめていた。

「私の住処はここから東にある。共に来るか?」

「…」

ジャッジの申し出が信用出来るかも、もちろん分からない。分からないが、この申し出を断ったところで私の安全は保証されない。むしろ、今傍で固まっている頭のおかしい男に襲われて死ぬ未来の方が夢だろうと余程恐ろしかった。

「…お願いします」

「雨は私と共にある。共に行動する限り、雨は止まないが了承して貰いたい」

ジャッジはそう言うと、ゆっくりと歩き出す。私も彼に合わせて歩き出した。

ハイヒールはどこかに置いてきてしまった。裸足のままぬかるむ地面を踏みしめて歩く。小石や枝を踏む度に痛みがあったが、先程の男にされたことに比べれば痒いくらいだった。

「…あの男の人は?」

「名はアマネ。配役は村人だが、恐ろしく残酷で凶暴だ。彼の役目はジャバウォックを殺し、その首を持って村を凱旋すること。残念ながら、彼は幾多のジャバウォックを狩れど、凱旋したことはないが」

傘を手に彼はそこまで話すと、チラと私を見る。見たその視線をすぐ正面に戻すと、彼は再び口を開いた。

「ところで、貴方は男性として扱うべきか?女性か?最近は性の概念が細分化されすぎていて難しい。咎める意図はないが、貴方と話す上で参考にしたい」

彼の言葉に私は首を傾げる。

私は列記とした女性だ。あまり女性でいることを楽しく感じたことはないが、そうして24年間を生きてきた。中学高校は共に女子校だった。

自分の身体を見下ろして初めて気がつく。骨格こそ華奢だが、セーターの下の胸の膨らみが消えていた。

私は思わず自分の身体を自分で手のひらで叩いて確かめる。本当に胸がない。出来ることなら下も確認したいが、さすがに人前とあらばそうもいかない。そもそも、身体が違うのなら自分の今の顔はどうなっているだろう。髭でも生えてたりするんだろうか。

考えてもみれば、さっきのあの頭のおかしい男にまで気持ち悪いと言われた気がする。ミニスカートにセーターという、女子大生なら許されるだろうと思って着ていた服が今になって急激に恥ずかしくなっていく。恥ずかしいのだが、もう1周まわって血の気が引いていく。

私の顔を見たジャッジは相変わらず表情を変えるでもなく口を開いた。

「夢の中へ来てみて、性別が現実と異なっていたと言う者は多い。それに貴方は限りなく男性と女性の間に見える。そこまで浮いた格好ではないから、安心するといい」

「あ、ありがとう…?」

真顔のままだが、彼なりのフォローだったのかもしれない。言葉の抑揚もなく、ピクリとも表情を動かさないジャッジと話すのはどうにも緊張してしまう。

相手が何を考えているか分からないのだ。下手な言葉は口に出さない方がいい。そうやっていつも、相手の顔色を伺って言葉を飲み込んで生きてきた。

夢の中なのに、我ながらどこまでもご苦労なことだ。

「…ちなみに、夢から目覚めたい場合はどうすれば?」

恐る恐るジャッジに向けて尋ねる。もう雨でびしょ濡れ、セーターはボロボロ。ハイヒールもなくなって、足の裏は傷だらけだ。頭のおかしいサイコパスに狙われながら、雨の中を歩くなんて状況が夢ならば、どう考えても目覚めた方がいい。

私は何か疲れていたのかもしれない。だからこんな夢を見るのだ。

「自力で目覚める方法はない」

私の質問にジャッジはピシャリと言い放つ。

「これは貴方の夢であって、貴方の夢ではない。先程話したように、アリスの真似事をしている誰かの夢に貴方はジャバウォックとして招かれた。アリスが目覚めない限り、貴方も目覚めないだろう」

まるで謎かけのような言葉回しに私は思わず眉間に皺を寄せる。この人、もうちょっと分かりやすく話してくれればいいのに、口下手なのかな。

しかし、帰れないのかもしれないことは分かる。原理はよく分からないが、それだけは確かだ。

「ここで死んだら目覚めるとかはないんですか?」

「ここで死んだら全て終わる。目覚めることはないだろう」

「目覚めることはない…?本当に死ぬってことですか?」

彼の言葉をオウム返しにするうちに、じわじわと湧き上がる不安に私は少し大きな声で聞き返す。ジャッジは真っ赤な瞳で私をチラと見るが、ふと顔を上げた。

「私の家だ」

言われて一緒に顔を上げると、そこには巨大な木があった。その木の幹には童話に出てくるような木製の扉がついており、彼はその扉に手を掛けた。

「一先ず中に入るといい。雨は屋内まで追いかけては来ない」

アマネとかいう男に襲われたことを考えると、ホイホイとこんな密室に入って行っていいものかと考える。相手はしかも男性だ。

いや、今は私も男なのか…?グダグダと考え込んでいると、ジャッジは早々に傘を畳む。

「早くしないと風邪をひく」

雨を遮っていた傘を失い、私の頭上からは叩くような雨が降り注ぐ。夢のくせに寒い。私は渋々と彼の後に続いて扉をくぐった。

「お邪魔します…」

中へ入り、目に飛び込んできた光景に私は目を丸くする。そこにあったのは沢山のトルソーに壁に掛けられた大量の服。お面や髪飾り、アクセサリーと膨大な数の装飾品で埋め尽くされ、あちこちに鏡が置いてあった。

ジャッジは部屋の真ん中にポツンと置かれた木製のスツールに腰を下ろす。その脇にあるのは見慣れない大きな丸底フラスコのような瓶にゴムのチューブが刺さった器具が置かれている。

彼はそのチューブを手に取ると、その先の金属製の入口を口に咥えて息を吸い込んだ。

ガラス容器の中でゴボゴボと泡が立ち、彼が口を離して息を吐き出すと真っ白な煙が吐き出された。

「ここは元々、芋虫の住処だった。水煙草が好きな賢者だったが、彼もアマネに殺されて以来、補充されていない」

「芋虫…」

彼の言葉に頭の中で昔にアニメで見た不思議の国のアリスの記憶が蘇る。喋る大きな芋虫が確かに何かよく分からないものを吸って、煙でアルファベットや輪を作って見せていた。

本当にこの夢は不思議の国のアリスをなぞらえて作られているのかもしれない。それにしては、殺されるとか補充されるとか、物騒なワードばかりが飛び交っているが。と言うか、あのアマネとかいう男はジャバウォックを殺すのが役目なのを認めるにしても、ジャバウォック以外の生き物まで殺しているではないか。

「そのアマネって人は殺人鬼なんですか…?」

「前にも述べたようにただの村人だ。今では眠り鼠の女王に雇われて、死刑執行人という肩書きも持っているようだが。何せよ、近寄らない方が長生き出来るだろう。この世界で物理的に彼に太刀打ち出来る者はいない」

吸った煙をジャッジがふうと吐き出す。煙からは煙草とは思えないような甘い花のような香りがした。

アマネは死刑執行人だか村人だかよく分からないが、恐らく私の中での認識は殺人鬼ということで間違いないようだ。

「ところで、服がボロボロのようだ。良かったら好きな服を着るといい」

甘い煙を吐きながら、ジャッジは部屋を見やる。ごちゃごちゃと並んだその服は性別ジャンル問わず、様々なものがある。

もし彼が好みで買い集めたものなら、少しくらいは趣味の傾向が伺えそうなものだが、何一つとして共通点が見つからない。

「この大量の服は貴方の服なんですか?」

「いいや、今までにアマネに屠られてきたジャバウォックたちの遺品だ。中にはジャバウォックではない者たちのもあるが」

アマネに殺された者の遺品…つまり、これだけの数の人々がアマネに殺されてきたということだろう。そう考えると背筋が寒くなるような数だ。殺人鬼なんて言葉すら生温く感じられる。

「貴方の好きな服を選ぶといい。自分というものが、趣味趣向が存在するなら」

相変わらず表情のない赤い目が私を見つめる。

趣味趣向と言われれば、それは人間誰しもが持つものだろう。そんな当然の言葉に違和感を感じながら、私は部屋の奥へと進む。

確かに服はボロボロで土や雨でぐちゃぐちゃだ。ジャッジには本当に敵意はないようだし、ここは甘えるべきだろう。

目の前にあるレディースの服を眺める。男性からウケが良かったのはやはり短いスカートやハイヒール。しかし、ハイヒールは長時間歩けば疲れるし、もし自分が不本意ながらジャバウォックという配役を与えられているなら、アマネから狙われることが前提となる。あまり動きにくいものは躊躇われる。

そう考えながらニットを手にしたところで、傍に立て掛けられた姿見の中の自分と目が合う。

鏡の中にいたのは明るい茶髪のウルフカットの華奢な男性だ。顔は現実のものほぼそのままに、中性的だがやや顔立ちがシャープになっている。肩幅も少しだけ広い。

「貴方はそういう服が好きなのか」

背後から掛けられた声に私はハッと振り返る。能面のように変わらない顔のまま、彼の赤い目が私を見ていた。

「あっ、そっか私、今は男…」

「性別など気にしなくていい。貴方は十分女性らしい服も似合うだろう。それが着たいなら持って行くといい」

男なのに気持ちが悪いと言われると思いきや、彼の口から出てきたのは肯定的な言葉だった。

私は再び服を手に鏡と向き合う。しかし、何故だかしっくりこない。

考えてみれば、私は今までの自分の服装が本当にしっくりきていただろうか。様々な服を試したが、どれも好きではなかったような気がした。

いつも服を買う時に周囲に尋ねていた。どの服が似合う?と。

「…私には何が似合うと思いますか?」

ジャッジに尋ねると、彼は首を傾げた。

「私には分かり兼ねる。自分で決めるといいだろう」

初対面の人に尋ねる方が無理があるとは分かっていた。彼の答えは至極当たり前だ。しかし、それは今までに私が1度も経験したことのない回答だった。

私は、私が着たい服を考えてこなかった。周囲が喜んでくれそうな服ばかり着ていた。そのことに私は今更気づいたのだ。

そうだ、それは私の趣味趣向ではない。周囲に媚びていただけだ。

「私には自分というものがない」

ジャッジが水煙草を吸い込む。ゴボゴボと泡がガラス容器の中で音を立てた。

「常に周囲を観察し、その事象を客観的に分析し、最適解を選んできた。私には感情がない。だから、趣味趣向もない。服はいつも日替わりで選ぶが、今の服も正しいのか分からない」

彼は自分から1番近い鏡を見つめ、煙を吐いた。

「何かに好意を持つことも、嫌悪することも出来ない。だから、誰かがここに来て服を選ぶ様を見ることで自分を分析するが、私には未だに私の正解が分からない。だから、貴方の選ぶ正解を見せて欲しい」

彼の顔を見つめ、私は答えに悩む。少し悩んでから、私は首を横に振った。

「…私の正解は、多分これじゃない…」

手に持っていたニットを元の場所へと戻す。

それから彼の部屋をぐるぐると見て周り、随分と長い時間をかけて自分が着たい服を選んだ。その間、ジャッジは何を喋るでもなくスツールに腰掛けて水煙草をふかしていた。

男性物のVネックのシャツと黒いトレンチコートとスキニージーンズ。エンジニアブーツを履いた自分の姿を鏡で見つめ、私は頷く。

「…これがいい」

姿見の中の自分が小さく笑う。そこにいたのは、すっかり男性になった自分だった。

いつからだったか、僕は昔から男性の服を見るのが好きだった。正確には、男性の服に憧れていた。

美大に通いながらも、私はいつでも男性の姿を描き続けていたが、もしかしたら自分がなりたいものを描いていただけなのかもしれなかった。

ジャッジは私の姿を見て頷く。

「似合うと思う」

そう言う彼が、何故か私には初めて微笑んでいるように見えた。

「一人称も変えた方がいいのかな」

「好きにするといい。私は自分を男性と自認しているが、自分の一人称に違和感はない」

私は彼の言葉に黙って耳を傾ける。

「貴方の名前を伺ってもいいだろうか」

ジャッジに私は…僕は笑みを浮かべて頷いた。

「そっか、自己紹介してませんでした。僕は鮫島 明日香です」

「アスカか、良い名を授かったな」

明日香なんて女性らしい名前だと思っていたが、確かに語感だけで言えば男性名としても使える。そう考えると、中性的で便利な名前だ。

「ありがとう。疑ってかかってごめんなさい、助けてくれたあなたは命の恩人だ」

「私は通りかかっただけだ。恩を感じる必要はないだろう」

相変わらず抑揚のない無表情でジャッジは答えると、部屋に置かれたもう1つの余ったスツールを手で示した。

「客人が来るのは随分と久しぶりで、私の家には客人を持て成す設備はないが、良かったら掛けて休むといい」

僕は彼に示されたスツールに腰掛ける。そのスツールは高校生の頃に美術室で座った物と同じような作りで、妙な懐かしさを覚えた。

ジャッジと向かい合わせに座ると、なんだか面談でもしに来たようだ。

「…この世界について、教えて貰ってもいいですか?」

「構わない。元よりそうするつもりだと伝えていた」

ジャッジは水煙草を吸い込み、煙を吐いた。

「この世界は前にも話した通り、不思議の国のアリスを模した誰かの夢の世界だ。本来ならば目覚めるために潜る門が固く閉ざされてしまっており、開かない。そのため、この夢に招かれた者たちは全員立ち往生させられている」

ジャッジの話によれば、そのアリスが門の鍵を開くことの出来る唯一の人物らしいが、彼女の行方は全く分からないとのことだった。

初っ端から僕はアマネに襲われて、危うく殺されるところであったが、特段この国が戦争をしているというわけではなく、表面上は平和らしい。

「ハートの女王がいたのだが、彼も今はいない。何故いないのかは、私も知らない。今は眠り鼠がハートの女王を名乗り、この世界を統治している。彼女は聡く、柔和で、一部からは大きな支持を得ている」

「えっ、でも、ジャッジさんは眠り鼠があの殺人鬼を雇ってるって言ってませんでした?」

「そうだ。眠り鼠はアマネの雇い主だ」

彼の言葉に僕は首を傾げる。ジャッジの口から出る眠り鼠の特徴は聞く限り善人だが、あのサイコパスを雇っているというのは、どうにも良い印象が持てないし、そんな者が世界を平和に統治するには無理があるように思えた。

「彼女についての情報は、こちらの森がある地域では極めて少ない。アマネを雇っているのは確かだが、私は彼女から直接話を聞いたわけではない。従って、彼女がアマネを雇っている現状を批判できるかと言われれば、私にはまだ分かり兼ねる」

「うーん…そうなんですか」

ジャッジの言葉に耳を傾けながら僕は唸る。これだけの遺品を集めるほど、この世界に長く住むジャッジが分からないものをこの世界に来たばかりの僕が分かるわけがない。

僕の反応を知ってか知らずか、彼は僕を一瞥してから水煙草を吹かした。

「ただ、彼女を支持する者がいるように、非難する者もいる。三月兎だ。彼は彼女を打ち倒した先にアリスがいると思っている。三月兎の目的は夢から覚めること。もし、夢から目覚めたいとアスカも考えるのであれば、会いに行くのもいいだろう」

三月兎…不思議の国のアリスでは帽子屋と三月兎と眠り鼠がお茶会を開いているシーンが有名だ。そのお茶会の2人が敵対しているということなのだろうが、そう考えるとなんだか不思議だ。

しかし、眠り鼠が怪しいと考えているのは僕と同じかもしれない。普通に考えれば、あんな殺人鬼を雇い入れている者が何か裏で手を引いていると感じるのは何もおかしな話ではないだろう。

「…会いたいか?三月兎に」

「興味はあります。僕も目覚めたいので」

アマネにいたぶられて殺されては、本当にただの夢だったとしても寝覚めが悪い。アニメのアリスだって迫り来る兵士たちから逃げ回りながら目覚めたのだ。僕も頑張ればすぐに起きられるかもしれない。

「なら、この家を出て真っ直ぐ歩くんだ。途中で分かれ道に遭遇するだろうが、それも全て真っ直ぐ歩け。行き着いた穴蔵が三月兎の巣だ」

「ジャッジさんは?」

「私はここにいるしかない。白兎の役割は傍観。私が傍にいても、周囲の時は止まってしまうから、アスカと三月兎が対話することも不可能になってしまう」

ジャッジは静かに立ち上がると、先程まで自分が使っていた傘を差し出す。僕はそれを受け取る。何の変哲もない、真っ黒な無地の紳士傘だ。

「他に私が貴方に出来ることは、貴方の役割を伝えることくらいか」

彼は僕の背後に回り込むと、僕の肩を軽く叩いた。

「アスカの配役はジャバウォック。村人に殺される哀れな怪物だ。だが、怪物は配役の中でも最強の能力を持っている。配役に当てられた中身の人間がそれを使いこなせるかは別の話ではあるが」

アマネが言っていた「ジャバウォックなのに凄く弱い」という言葉が蘇る。ジャバウォックは強いことを前提とされた役回りなのか。ジャッジの家に飾られた遺品の数を見ると、あまり説得力を感じない話だが。

「傘をライフルだと思って構えろ。ここは夢だ、引き金があると思えばある。自分が思い描いた引き金を引いてみるといい」

「傘を…?」

半信半疑で僕は受け取ったばかりの傘を銃に見立てて構える。勿論、ただの傘なんだから引き金なんてない…と思っていたが、持ち手から指を伸ばすと、そこにはなかったはずの金属の感触があった。

引き金だ。それも、本当に銃についているようなそれだ。

「ジャバウォックは手に持っている物を自分が想像した武器に変えられる。怪我の治りも早く、村人以外に負わされた傷は瞬時に治るだろう」

引き金を引く。激しい破裂音と共に部屋の壁に巨大な穴が空く。キーンと小さな耳鳴りがその場に残り、壁からは煙が上がっていた。

「上出来だ。良い想像力を持っている。銃以外にも好きな形に出来るはずだから、試すといい」

ジャッジが申し訳程度の拍手をする。

しかし、壁の穴は外まで貫通していて、雨が降っている外が丸見えだ。引き金を引けと言われたから、うっかり撃ってしまったが、これは申し訳ないことをしたのでは…。

「あの…すみません!壁が…」

「今度、あの穴に窓でも作る。私と会話出来るのは、今はジャバウォックと帽子屋しかいない。持て余した暇をそれに当てられると思えば感謝さえ出来る」

慌てて謝罪をするが、ジャッジは全く気にする様子もなく淡々と答える。この人、思っていたより前向きだ。

しかし、ジャバウォックと帽子屋しか彼と話せないという事は、恐らく彼がいるだけで周囲の時を止めてしまうことを指すのだろう。彼の周りでも時が止まらないものが、雨と僕と帽子屋。それなら、この人はほとんどの時間を1人で過ごしていることにならないだろうか。それはものすごく孤独な気がした。

感情がないと彼は自分のことを話していたが、生きているのに本当にそんなことがあるのか。もし彼が夢から生まれた架空の人間なら有り得そうではある。

ジャッジに見送られ、僕は雨の中で傘をさして外に出る。

「短い時間だったが、アスカの行動は参考になった」

振り返る僕にジャッジが言う。相変わらず表情筋が死んだように動かない。

「こちらこそ短い時間だったけど、ありがとうございました!また窓が完成する頃に遊びに来てもいい?」

彼とは随分、奇妙な時間を過ごしたような気がするが、それは確かに楽しかったように思う。また会いたいと思った。

僕の言葉にジャッジは真顔のまま口を噤む。表情が変わらないことを知っていても、なんとなく気まずい。何かフォローを入れるべきかと悩んでいると、ジャッジがようやく口を開いた。

「勿論だ。また話し相手になってくれたら有難い」

そう言った彼の表情が柔らかく微笑んでいた。

あっ、やっぱりこの人、感情があるんだ。彼につられるように僕も笑った。

「ありがとう!またね!」

「また」

ジャッジに大きく手を振ると、彼も小さく手を振り返してくれた。

傘をさして、生まれて初めて履いた男性用エンジニアブーツで水溜まりを踏みしめて歩く。ジャッジの家から離れれば離れるほど、雨は小降りになって止んでいく。

ほとんど雨が止んだ空を見上げると、そこには七色の光が橋を掛けていた。

夢が覚めないなら、僕はしばらくこの姿で生きていくしかない。男性として振る舞えるだろうかという不安と、アマネという殺人鬼にいつ襲われるか分からない恐怖。それでも、何故か自分が履いているブーツを見ると、ワクワクするような感情が沸いた。

これが自分が選んだ正解。初めて選んだ、自分が好きだと思うもの。

失くしたハイヒールはなかなか値段が高かった気がしたが、もう見つからなくてもいいなと思った。

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

6

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる