7 / 100

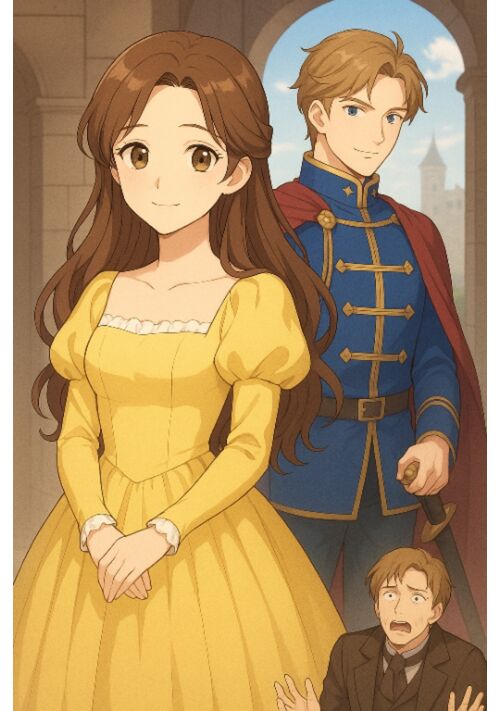

第7話:過保護な公爵様と戸惑うメイド

しおりを挟む

柔らかな光が瞼を透かして、私を心地よい眠りから誘った。

ゆっくりと目を開けると、視界に飛び込んできたのは見慣れない天井だった。高い天井には繊細な漆喰の飾りが施されている。慌てて身体を起こすと、そこは昨日案内された天蓋付きのベッドの上だった。

夢ではなかった。

私は本当に、あの『氷の公爵』様の屋敷にいるのだ。

窓の外からは小鳥のさえずりが聞こえる。私が寝ていた北塔の物置部屋には、朝の光も鳥の声も届かなかった。全てのものが、私の知る日常とはかけ離れていた。

ベッドからそっと足を下ろす。ふかふかの絨毯が、素足の裏を優しく包んだ。

私はおずおずと窓辺に寄り、厚いカーテンを少しだけ開けてみた。眼下には、手入れの行き届いた広大な庭園が広がっている。昨日の雨粒が葉の上で宝石のようにきらきらと輝いていた。

あまりの美しさに、私はしばし時が経つのも忘れて見入っていた。

すると、控えめなノックの音と共に扉が開き、数人の侍女が入ってきた。先頭に立つのは、昨夜も見たメイド長のマーサだった。

「リナリア様。お目覚めでいらっしゃいますか」

「は、はい。おはようございます」

私が慌てて頭を下げると、マーサは表情を変えずに小さく頷いた。

「朝のお支度を致します。こちらへどうぞ」

促されるまま鏡台の前に座ると、侍女たちが手際よく私の髪を梳かし始めた。自分のために、誰かが何かをしてくれる。その事実に慣れなくて、私はただ身を硬くするしかなかった。

「あ、あの、自分でできますので……」

「お気になさらないでください。これも我々の仕事です」

マーサの静かな声には、有無を言わせぬ響きがあった。私は諦めて、侍女たちに身を委ねる。彼女たちの手つきはとても丁寧で、私の栗色の髪はあっという間に艶やかな輝きを取り戻した。

支度が終わると、マーサが私をダイニングルームへと案内してくれた。

長い廊下を歩きながら、私は落ち着かない気持ちで自分の手元を見た。昨日着ていた薄汚れたワンピースではない。侍女たちが用意してくれた、清潔な淡い青色のワンピースだ。簡素なデザインではあるが、生地の質は私の持っていたどんな服よりも良かった。

「こちらでございます」

マーサが重厚な扉を開ける。その先には、昨日見たエルフィールド家のダイニングルームの何倍も広くて明るい空間が広がっていた。床から天井まで届く大きな窓から、朝の柔らかな光がさんさんと降り注いでいる。

そして、長いテーブルの上座には、すでにアシュレイ公爵が腰を下ろしていた。彼は黒いシンプルな上着を纏い、静かに新聞に目を通していた。その姿はまるで一枚の絵画のように完璧で、私は思わず息をのんだ。

私の気配に気づいたのか、彼はゆっくりと新聞から顔を上げた。そして、私を認めると、その紫の瞳がふわりと和らぐ。

「リナリア。おはよう。よく眠れたか」

「は、はい。おはようございます、公爵様。その……お陰様で」

私は緊張で声が上擦りながらも、どうにか挨拶を返した。

「こちらへ」

彼に促され、私はその隣の席へと案内された。私が座るのを待ってから、アシュレイ公爵は近くに控えていた執事に合図を送る。すぐに温かい食事が次々と運ばれてきた。

テーブルに並べられたのは、黄金色のスクランブルエッグ、こんがりと焼かれたソーセージ、数種類のパンが入った籠、新鮮な野菜のサラダ、そして果物がたっぷり入ったヨーグルト。湯気の立つ紅茶からは、芳しい香りが立ち上っている。

全てが美味しそうで、温かかった。実家では、私に与えられるのはいつも冷めたスープと硬いパンだけだった。

私は目の前の光景に圧倒され、どれから手をつけていいものか分からず、ただカトラリーを握りしめて固まってしまった。

そんな私の様子に、アシュレイ公爵はすぐに気づいたらしい。

「どうした。口に合わないか」

「い、いえ! そういうわけでは……その、どれも美味しそうで……」

私がしどろもどろに答えると、彼は小さく息をついた。そして、次の瞬間、私は信じられない光景を目にすることになる。

アシュレイ公爵が、当然のように席を立ったのだ。そして、私の隣に立つと、私の手からナイフとフォークを優しく取り上げた。

「え……? こ、公爵様?」

彼は私の戸惑いの声など聞こえていないかのように、私の皿に乗っていたソーセージを手際よく一口大に切り分け始めた。その所作は流れるように滑らかで、けれど公爵という身分の人間が行うにはあまりにも不釣り合いだった。

「君はまだ顔色が悪い。まずは食べやすいものからがいいだろう」

そう言うと、彼は切り分けたソーセージの一つをフォークで刺し、あろうことか私の口元へと差し出した。

「さあ」

「…………えっ!?」

私は自分の目を疑った。

公爵様が、私に、食事を?

頭が真っ白になる。周囲に控えていた侍女たちや執事が、息をのむ気配がした。メイド長のマーサですら、その眉をかすかにひそめている。

「い、いえいえいえ! とんでもないです! 自分で、自分で食べられます!」

私は慌てて両手をぶんぶんと振った。顔から火が出そうなくらい熱い。

しかし、アシュレイ公爵は少しも動じない。それどころか、少し悲しそうな顔で眉を下げた。

「……私からでは、嫌か」

「そ、そんなことは決して!」

そんなことを言われたら、断れるはずがない。私は観念して、おずおずと口を開けた。彼が差し出したソーセージを、小さな鳥が餌をもらうようにして口に含む。

ぷりっとした歯ごたえと共に、肉の旨味がじゅわっと口の中に広がった。とても美味しい。けれど、味なんてほとんど分からなかった。心臓が、今にも口から飛び出してしまいそうだった。

「うん。美味しいです」

私がか細い声で言うと、アシュレイ公爵は満足そうに頷いた。

「そうか。良かった」

彼はそれから、パンの籠から一番柔らかそうなミルクパンを取り、それにバターと蜂蜜を丁寧に塗って私の皿に置いた。スープが熱すぎないか、スプーンでそっとかき混ぜて温度を確かめる。

その過保護すぎる一連の行動は、ダイニングルームにいた全ての使用人たちを驚愕させていた。

『氷の公爵』と呼ばれ、他者への関心を一切示さず、常に冷徹なまでに合理的だった主君が、みすぼらしい一人の少女の世話を甲斐甲斐しく焼いている。それは彼らにとって、天地がひっくり返るほどの衝撃だったに違いない。誰もが戸惑いの表情を浮かべ、主君と謎の少女を遠巻きに見守っていた。

「君の世話を焼くのは、私にとって喜びなのだ。だから、遠慮しないでほしい」

アシュレイ公爵は、私の耳元でそう囁いた。その声はとろけるように甘く、私の心をさらにかき乱す。

ようやく食事が終わる頃には、私はすっかり疲れ果てていた。贅沢な食事を味わう余裕など、全くなかった。

「さて、リナリア」

食後の紅茶を飲みながら、アシュレイ公爵が切り出した。

「今日はどう過ごす? 疲れているだろうから、部屋でゆっくり本でも読むか。それとも、天気がいいから庭を散歩するのもいいな。君さえ良ければ、私が案内するが」

次から次へと与えられる優しさと選択肢に、私の頭はもう追いつかない。

「あ、あの……私は、何かお手伝いを……」

「手伝い? 君が?」

彼は心底不思議そうな顔をした。

「君は客人だ。何もしなくていい。ただ、君が心地よく過ごしてくれること。それが私の望みだ」

あまりにも真っ直ぐな言葉だった。

私は何も答えられず、ただ俯いて紅茶のカップを見つめることしかできなかった。

そんな私とアシュレイ公爵の様子を、メイド長のマーサはじっと観察していた。その目に浮かぶのは、主君の見たことのない姿への驚きと、突然現れた私という存在への深い訝りの色だった。

与えられるばかりの優しさと温もり。

それは私の心を少しずつ溶かしていく。けれど同時に、なぜ私がここにいるのか、という根本的な疑問と不安を、より一層大きくさせていくのだった。

ゆっくりと目を開けると、視界に飛び込んできたのは見慣れない天井だった。高い天井には繊細な漆喰の飾りが施されている。慌てて身体を起こすと、そこは昨日案内された天蓋付きのベッドの上だった。

夢ではなかった。

私は本当に、あの『氷の公爵』様の屋敷にいるのだ。

窓の外からは小鳥のさえずりが聞こえる。私が寝ていた北塔の物置部屋には、朝の光も鳥の声も届かなかった。全てのものが、私の知る日常とはかけ離れていた。

ベッドからそっと足を下ろす。ふかふかの絨毯が、素足の裏を優しく包んだ。

私はおずおずと窓辺に寄り、厚いカーテンを少しだけ開けてみた。眼下には、手入れの行き届いた広大な庭園が広がっている。昨日の雨粒が葉の上で宝石のようにきらきらと輝いていた。

あまりの美しさに、私はしばし時が経つのも忘れて見入っていた。

すると、控えめなノックの音と共に扉が開き、数人の侍女が入ってきた。先頭に立つのは、昨夜も見たメイド長のマーサだった。

「リナリア様。お目覚めでいらっしゃいますか」

「は、はい。おはようございます」

私が慌てて頭を下げると、マーサは表情を変えずに小さく頷いた。

「朝のお支度を致します。こちらへどうぞ」

促されるまま鏡台の前に座ると、侍女たちが手際よく私の髪を梳かし始めた。自分のために、誰かが何かをしてくれる。その事実に慣れなくて、私はただ身を硬くするしかなかった。

「あ、あの、自分でできますので……」

「お気になさらないでください。これも我々の仕事です」

マーサの静かな声には、有無を言わせぬ響きがあった。私は諦めて、侍女たちに身を委ねる。彼女たちの手つきはとても丁寧で、私の栗色の髪はあっという間に艶やかな輝きを取り戻した。

支度が終わると、マーサが私をダイニングルームへと案内してくれた。

長い廊下を歩きながら、私は落ち着かない気持ちで自分の手元を見た。昨日着ていた薄汚れたワンピースではない。侍女たちが用意してくれた、清潔な淡い青色のワンピースだ。簡素なデザインではあるが、生地の質は私の持っていたどんな服よりも良かった。

「こちらでございます」

マーサが重厚な扉を開ける。その先には、昨日見たエルフィールド家のダイニングルームの何倍も広くて明るい空間が広がっていた。床から天井まで届く大きな窓から、朝の柔らかな光がさんさんと降り注いでいる。

そして、長いテーブルの上座には、すでにアシュレイ公爵が腰を下ろしていた。彼は黒いシンプルな上着を纏い、静かに新聞に目を通していた。その姿はまるで一枚の絵画のように完璧で、私は思わず息をのんだ。

私の気配に気づいたのか、彼はゆっくりと新聞から顔を上げた。そして、私を認めると、その紫の瞳がふわりと和らぐ。

「リナリア。おはよう。よく眠れたか」

「は、はい。おはようございます、公爵様。その……お陰様で」

私は緊張で声が上擦りながらも、どうにか挨拶を返した。

「こちらへ」

彼に促され、私はその隣の席へと案内された。私が座るのを待ってから、アシュレイ公爵は近くに控えていた執事に合図を送る。すぐに温かい食事が次々と運ばれてきた。

テーブルに並べられたのは、黄金色のスクランブルエッグ、こんがりと焼かれたソーセージ、数種類のパンが入った籠、新鮮な野菜のサラダ、そして果物がたっぷり入ったヨーグルト。湯気の立つ紅茶からは、芳しい香りが立ち上っている。

全てが美味しそうで、温かかった。実家では、私に与えられるのはいつも冷めたスープと硬いパンだけだった。

私は目の前の光景に圧倒され、どれから手をつけていいものか分からず、ただカトラリーを握りしめて固まってしまった。

そんな私の様子に、アシュレイ公爵はすぐに気づいたらしい。

「どうした。口に合わないか」

「い、いえ! そういうわけでは……その、どれも美味しそうで……」

私がしどろもどろに答えると、彼は小さく息をついた。そして、次の瞬間、私は信じられない光景を目にすることになる。

アシュレイ公爵が、当然のように席を立ったのだ。そして、私の隣に立つと、私の手からナイフとフォークを優しく取り上げた。

「え……? こ、公爵様?」

彼は私の戸惑いの声など聞こえていないかのように、私の皿に乗っていたソーセージを手際よく一口大に切り分け始めた。その所作は流れるように滑らかで、けれど公爵という身分の人間が行うにはあまりにも不釣り合いだった。

「君はまだ顔色が悪い。まずは食べやすいものからがいいだろう」

そう言うと、彼は切り分けたソーセージの一つをフォークで刺し、あろうことか私の口元へと差し出した。

「さあ」

「…………えっ!?」

私は自分の目を疑った。

公爵様が、私に、食事を?

頭が真っ白になる。周囲に控えていた侍女たちや執事が、息をのむ気配がした。メイド長のマーサですら、その眉をかすかにひそめている。

「い、いえいえいえ! とんでもないです! 自分で、自分で食べられます!」

私は慌てて両手をぶんぶんと振った。顔から火が出そうなくらい熱い。

しかし、アシュレイ公爵は少しも動じない。それどころか、少し悲しそうな顔で眉を下げた。

「……私からでは、嫌か」

「そ、そんなことは決して!」

そんなことを言われたら、断れるはずがない。私は観念して、おずおずと口を開けた。彼が差し出したソーセージを、小さな鳥が餌をもらうようにして口に含む。

ぷりっとした歯ごたえと共に、肉の旨味がじゅわっと口の中に広がった。とても美味しい。けれど、味なんてほとんど分からなかった。心臓が、今にも口から飛び出してしまいそうだった。

「うん。美味しいです」

私がか細い声で言うと、アシュレイ公爵は満足そうに頷いた。

「そうか。良かった」

彼はそれから、パンの籠から一番柔らかそうなミルクパンを取り、それにバターと蜂蜜を丁寧に塗って私の皿に置いた。スープが熱すぎないか、スプーンでそっとかき混ぜて温度を確かめる。

その過保護すぎる一連の行動は、ダイニングルームにいた全ての使用人たちを驚愕させていた。

『氷の公爵』と呼ばれ、他者への関心を一切示さず、常に冷徹なまでに合理的だった主君が、みすぼらしい一人の少女の世話を甲斐甲斐しく焼いている。それは彼らにとって、天地がひっくり返るほどの衝撃だったに違いない。誰もが戸惑いの表情を浮かべ、主君と謎の少女を遠巻きに見守っていた。

「君の世話を焼くのは、私にとって喜びなのだ。だから、遠慮しないでほしい」

アシュレイ公爵は、私の耳元でそう囁いた。その声はとろけるように甘く、私の心をさらにかき乱す。

ようやく食事が終わる頃には、私はすっかり疲れ果てていた。贅沢な食事を味わう余裕など、全くなかった。

「さて、リナリア」

食後の紅茶を飲みながら、アシュレイ公爵が切り出した。

「今日はどう過ごす? 疲れているだろうから、部屋でゆっくり本でも読むか。それとも、天気がいいから庭を散歩するのもいいな。君さえ良ければ、私が案内するが」

次から次へと与えられる優しさと選択肢に、私の頭はもう追いつかない。

「あ、あの……私は、何かお手伝いを……」

「手伝い? 君が?」

彼は心底不思議そうな顔をした。

「君は客人だ。何もしなくていい。ただ、君が心地よく過ごしてくれること。それが私の望みだ」

あまりにも真っ直ぐな言葉だった。

私は何も答えられず、ただ俯いて紅茶のカップを見つめることしかできなかった。

そんな私とアシュレイ公爵の様子を、メイド長のマーサはじっと観察していた。その目に浮かぶのは、主君の見たことのない姿への驚きと、突然現れた私という存在への深い訝りの色だった。

与えられるばかりの優しさと温もり。

それは私の心を少しずつ溶かしていく。けれど同時に、なぜ私がここにいるのか、という根本的な疑問と不安を、より一層大きくさせていくのだった。

83

あなたにおすすめの小説

追放された公爵令息、神竜と共に辺境スローライフを満喫する〜無敵領主のまったり改革記〜

たまごころ

ファンタジー

無実の罪で辺境に追放された公爵令息アレン。

だが、その地では神竜アルディネアが眠っていた。

契約によって最強の力を得た彼は、戦いよりも「穏やかな暮らし」を選ぶ。

農地改革、温泉開発、魔導具づくり──次々と繁栄する辺境領。

そして、かつて彼を貶めた貴族たちが、その繁栄にひれ伏す時が来る。

戦わずとも勝つ、まったりざまぁ無双ファンタジー!

【完結】家族に愛されなかった辺境伯の娘は、敵国の堅物公爵閣下に攫われ真実の愛を知る

水月音子

恋愛

辺境を守るティフマ城の城主の娘であるマリアーナは、戦の代償として隣国の敵将アルベルトにその身を差し出した。

婚約者である第四王子と、父親である城主が犯した国境侵犯という罪を、自分の命でもって償うためだ。

だが――

「マリアーナ嬢を我が国に迎え入れ、現国王の甥である私、アルベルト・ルーベンソンの妻とする」

そう宣言されてマリアーナは隣国へと攫われる。

しかし、ルーベンソン公爵邸にて差し出された婚約契約書にある一文に疑念を覚える。

『婚約期間中あるいは婚姻後、子をもうけた場合、性別を問わず健康な子であれば、婚約もしくは結婚の継続の自由を委ねる』

さらには家庭教師から“精霊姫”の話を聞き、アルベルトの側近であるフランからも詳細を聞き出すと、自分の置かれた状況を理解する。

かつて自国が攫った“精霊姫”の血を継ぐマリアーナ。

そのマリアーナが子供を産めば、自分はもうこの国にとって必要ない存在のだ、と。

そうであれば、早く子を産んで身を引こう――。

そんなマリアーナの思いに気づかないアルベルトは、「婚約中に子を産み、自国へ戻りたい。結婚して公爵様の経歴に傷をつける必要はない」との彼女の言葉に激昂する。

アルベルトはアルベルトで、マリアーナの知らないところで実はずっと昔から、彼女を妻にすると決めていた。

ふたりは互いの立場からすれ違いつつも、少しずつ心を通わせていく。

地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします

有賀冬馬

恋愛

子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。

唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。

もう二度と恋なんてしない。

そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。

彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。

彼は、この国の王太子だったのだ。

「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。

一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。

私に助けを求めてきた彼に、私は……

『婚約破棄された聖女リリアナの庭には、ちょっと変わった来訪者しか来ません。』

夢窓(ゆめまど)

恋愛

王都から少し離れた小高い丘の上。

そこには、聖女リリアナの庭と呼ばれる不思議な場所がある。

──けれど、誰もがたどり着けるわけではない。

恋するルミナ五歳、夢みるルーナ三歳。

ふたりはリリアナの庭で、今日もやさしい魔法を育てています。

この庭に来られるのは、心がちょっぴりさびしい人だけ。

まほうに傷ついた王子さま、眠ることでしか気持ちを伝えられない子、

そして──ほんとうは泣きたかった小さな精霊たち。

お姉ちゃんのルミナは、花を咲かせる明るい音楽のまほうつかい。

ちょっとだけ背伸びして、だいすきな人に恋をしています。

妹のルーナは、ねむねむ魔法で、夢の中を旅するやさしい子。

ときどき、だれかの心のなかで、静かに花を咲かせます。

ふたりのまほうは、まだ小さくて、でもあたたかい。

「だいすきって気持ちは、

きっと一番すてきなまほうなの──!」

風がふくたびに、花がひらき、恋がそっと実る。

これは、リリアナの庭で育つ、

小さなまほうつかいたちの恋と夢の物語です。

精霊の森に追放された私ですが、森の主【巨大モフモフ熊の精霊王】に気に入られました

腐ったバナナ

恋愛

王都で「魔力欠損の無能者」と蔑まれ、元婚約者と妹の裏切りにより、魔物が出る精霊の森に追放された伯爵令嬢リサ。絶望の中、極寒の森で命を落としかけたリサを救ったのは、人間を食らうと恐れられる森の主、巨大なモフモフの熊だった。

実はその熊こそ、冷酷な精霊王バルト。長年の孤独と魔力の淀みで冷え切っていた彼は、リサの体から放たれる特殊な「癒やしの匂い」と微かな温もりに依存し、リサを「最高のストーブ兼抱き枕」として溺愛し始める。

銀狼の花嫁~動物の言葉がわかる獣医ですが、追放先の森で銀狼さんを介抱したら森の聖女と呼ばれるようになりました~

川上とむ

恋愛

森に囲まれた村で獣医として働くコルネリアは動物の言葉がわかる一方、その能力を気味悪がられていた。

そんなある日、コルネリアは村の習わしによって森の主である銀狼の花嫁に選ばれてしまう。

それは村からの追放を意味しており、彼女は絶望する。

村に助けてくれる者はおらず、銀狼の元へと送り込まれてしまう。

ところが出会った銀狼は怪我をしており、それを見たコルネリアは彼の傷の手当をする。

すると銀狼は彼女に一目惚れしたらしく、その場で結婚を申し込んでくる。

村に戻ることもできないコルネリアはそれを承諾。晴れて本当の銀狼の花嫁となる。

そのまま森で暮らすことになった彼女だが、動物と会話ができるという能力を活かし、第二の人生を謳歌していく。

【悲報】氷の悪女と蔑まれた辺境令嬢のわたくし、冷徹公爵様に何故かロックオンされました!?~今さら溺愛されても困ります……って、あれ?

放浪人

恋愛

「氷の悪女」――かつて社交界でそう蔑まれ、身に覚えのない罪で北の辺境に追いやられた令嬢エレオノーラ・フォン・ヴァインベルク。凍えるような孤独と絶望に三年間耐え忍んできた彼女の前に、ある日突然現れたのは、帝国一冷徹と名高いアレクシス・フォン・シュヴァルツェンベルク公爵だった。

彼の目的は、荒廃したヴァインベルク領の視察。エレオノーラは、公爵の鋭く冷たい視線と不可解なまでの執拗な関わりに、「新たな不幸の始まりか」と身を硬くする。しかし、領地再建のために共に過ごすうち、彼の不器用な優しさや、時折見せる温かい眼差しに、エレオノーラの凍てついた心は少しずつ溶かされていく。

「お前は、誰よりも強く、優しい心を持っている」――彼の言葉は、偽りの悪評に傷ついてきたエレオノーラにとって、戸惑いと共に、かつてない温もりをもたらすものだった。「迷惑千万!」と思っていたはずの公爵の存在が、いつしか「心地よいかも…」と感じられるように。

過去のトラウマ、卑劣な罠、そして立ちはだかる身分と悪評の壁。数々の困難に見舞われながらも、アレクシス公爵の揺るぎない庇護と真っ直ぐな愛情に支えられ、エレオノーラは真の自分を取り戻し、やがて二人は互いにとってかけがえのない存在となっていく。

これは、不遇な辺境令嬢が、冷徹公爵の不器用でひたむきな「ロックオン(溺愛)」によって心の氷を溶かし、真実の愛と幸福を掴む、ちょっぴりじれったくて、とびきり甘い逆転ラブストーリー。

冷遇された公爵令嬢は、敵国最恐の「氷の軍神」に契約で嫁ぎました。偽りの結婚のはずが、なぜか彼に溺愛され、実家が没落するまで寵愛されています

メルファン

恋愛

侯爵令嬢エリアーナは、幼い頃から妹の才能を引き立てるための『地味な引き立て役』として冷遇されてきました。その冷遇は、妹が「光の魔力」を開花させたことでさらに加速し、ついに長年の婚約者である王太子からも、一方的な婚約破棄を告げられます。

「お前のような華のない女は、王妃にふさわしくない」

失意のエリアーナに与えられた次の役割は、敵国アースガルドとの『政略結婚の駒』。嫁ぎ先は、わずか五年で辺境の魔物を制圧した、冷酷非情な英雄「氷の軍神」こと、カイン・フォン・ヴィンター公爵でした。

カイン公爵は、王家を軽蔑し、感情を持たない冷徹な仮面を被った、恐ろしい男だと噂されています。エリアーナは、これは五年間の「偽りの契約結婚」であり、役目を終えれば解放されると、諦めにも似た覚悟を決めていました。

しかし、嫁いだ敵国で待っていたのは、想像とは全く違う生活でした。

「華がない」と蔑まれたエリアーナに、公爵はアースガルドの最高の仕立て屋を呼び、豪華なドレスと宝石を惜しみなく贈呈。

「不要な引き立て役」だったエリアーナを、公爵は公の場で「我が愛する妻」と呼び、侮辱する者を許しません。

冷酷非情だと噂された公爵は、夜、エリアーナを優しく抱きしめ、彼女が眠るまで離れない、極度の愛妻家へと変貌します。

実はカイン公爵は、エリアーナが幼い頃に偶然助けた命の恩人であり、長年、彼女を密かに想い続けていたのです。彼は、エリアーナを冷遇した実家への復讐の炎を胸に秘め、彼女を愛と寵愛で包み込みます。

一方、エリアーナを価値がないと捨てた実家や王太子は、彼女が敵国で女王のような寵愛を受けていることを知り、慌てて連れ戻そうと画策しますが、時すでに遅し。

「我が妻に手を出す者は、国一つ滅ぼす覚悟を持て」

これは、冷遇された花嫁が、敵国の最恐公爵に深く愛され、真の価値を取り戻し、実家と王都に「ざまぁ」を食らわせる、王道溺愛ファンタジーです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる