1 / 1

おじさんと美女の入れ替わり

しおりを挟む

路地裏の薄暗がりに、湿った空気と酒の匂いが漂っていた。

その中で、ひとりの臭いおじさんが肩で息をしながら立っていた。

油と汗が染みついた服、歯の隙間から漏れる濁った息。

その口が、不意に大きく開いた。

「……ぐっ……ぉぉ……」

喉の奥から、粘り気を帯びた音とともに、透明がかった緑色の塊が押し出されてくる。

それは生暖かく、ぬるりと唇をすべって外へとあふれ出し、地面に落ちた瞬間、プルンと形を整えた。

――スライム。

だが、それはただの魔物ではない。

おじさんの魂そのものが、肉体から抜け出し、液状になった姿だった。

中にはどろりとした意識の光がゆらめき、細かい泡が脈打つように震えている。

「……体を……見つけねぇと……」

声なき声が、スライムの中でくぐもって響いた。

モゾ……モゾ……。

スライムは生き物のように蠢き、アスファルトの上を這いはじめる。

夜の街を、湿った音を立てながら進み、下水の臭いとネオンの光の混ざった空気を切り裂く。

曲がり角を抜けた瞬間――

そこにいた。

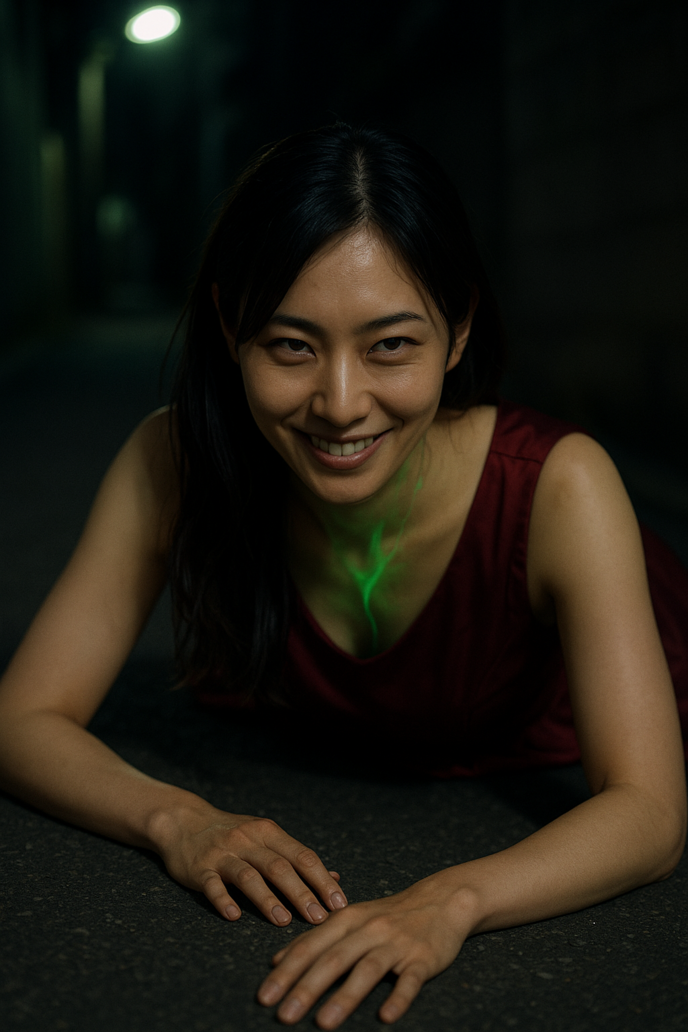

街灯の明かりに照らされ、アスファルトの上にうつ伏せで大の字になった美女。

長い髪がアスファルトに広がり、細い背中が上下にゆっくりと呼吸を繰り返す。

口元にはうっすらと紅、疲労で閉じられたまつ毛は長く、頬はわずかに紅潮していた。

肩から腕にかけて、ドレスの布地が皺を寄せ、まるで今しがた力尽きて倒れ込んだかのようだ。

スライムはその姿を見た瞬間、内部の光が強く脈打った。

――見つけた。

次の瞬間、ぬるりとした音を立てながら、美女の方へとゆっくり、しかし確実に近づきはじめた。

スライムはぬるりと美女の頬に触れ、ひやりとした感触を残しながら顎のラインを這い上がった。

眠っているかのように見えた美女の唇が、わずかに開く。

その隙間から、スライムは音もなく侵入していく。

とろりとした感覚が喉の奥へと流れ込み、胸へ、腹へ――

やがて全身の血管に沿って、薄緑の光が走るように脈打った。

数秒の沈黙。

ゆっくりと、美女のまつ毛が震えた。

閉じていた瞼が上がり、その瞳が街灯の光を受けて妖しく輝く。

口角が、ゆっくりと、しかし確信をもって持ち上がる。

「……ふふっ」

その笑みは、美女のものではなかった。

おじさんの魂が、新しい肉体の快適さと若さに酔いしれ、試すように唇を舐めたのだ。

夜の路地に、その笑い声が小さく響き、次の行動を予感させる。

美女は、うつ伏せの姿勢からゆっくりと起き上がった。

細く長い足が街灯の光に照らされ、滑らかな曲線を浮かび上がらせる。

その視線は、自分の足首から太ももまでをゆっくりとたどり、口元に満足げな笑みを刻んだ。

「……いい体だ」

低く響くその声は、間違いなくおじさんのものだった。

両手が太ももに触れ、指先で外側をなぞり、膝裏からふくらはぎへと感触を確かめるように撫で回す。

その動きは執拗で、まるで長年探し求めていた宝物を手に入れたかのような熱を帯びていた。

足のラインを何度も撫でながら、喉の奥で小さく笑いが漏れる。

「これなら、何をしても……映えるな」

夜の路地で、スリットの入ったドレスがゆらりと揺れ、その長い足がさらに強調されていった。

夜の路地を、長い足を組み替えながら歩く美女。

街灯の明かりに照らされるたび、スリットからのぞく太ももが艶やかに輝き、通りすがる人々の視線を奪っていく。

そのとき――

向こうから一人の男子大学生が歩いてきた。

白いTシャツにジーンズ、肩にかけたリュック。まだ少しあどけなさが残る顔が、美女を見た瞬間に固まった。

美女は立ち止まり、片足を少し前に出して体のラインを強調する。

視線を絡め、唇の端を上げて低く囁く。

「……ねぇ、ちょっと付き合ってくれない?」

男子大学生の耳まで赤く染まり、返事も曖昧なまま頷く。

美女はその腕に自分の腕を絡ませ、体を密着させながらゆっくりと歩き出した。

香水と体温が混ざった匂いに、大学生は目を逸らせない。

やがて二人は、人通りの少ない住宅街に差し掛かる。

「こっちでいいの?」と美女が小首をかしげると、大学生は慌てて「はい、僕の家……近くです」と答えた。

その声を聞いた瞬間、美女の瞳にぞくりとした光が宿る。

「ふふ……じゃあ、案内して」

夜風が二人の間をすり抜け、やがてその背中は暗がりに消えていった。

男子大学生の部屋に入ると、美女はドアを閉め、ゆっくりと大学生の前に立った。

薄暗い室内に、彼女の黒いドレスの光沢が浮かび上がる。

「……一つ、言っておくことがある」

大学生が首をかしげると、美女は唇をわずかに歪めて笑った。

「中身はな……おじさんなんだよ」

冗談かと思った大学生が笑いかけると、美女の瞳が獲物を試すように細められる。

「信じられないなら、もっとわかりやすくしてやる。この体は……お前の好きにしていい」

言葉の意味が脳裏に染み込み、大学生は息を呑む。

すると美女はクローゼットを開け、中からふわりとレースとフリルに包まれたロリータ衣装を取り出した。

白とピンクのリボンが、まるで少女の夢をそのまま形にしたように揺れる。

「こういうの……好きなんだろ?」

そう言って自ら袖を通し、スカートの裾を摘んでくるりと回る。

純白のタイツが脚の形をなぞり、ドレスのフリルが弾んだ。

やがて美女はベッドに腰かけ、膝を寄せて座る。

顎を少し引き、長いまつ毛の影から大学生を見上げる――上目遣い。

その表情は可憐さと挑発が入り混じり、大学生の喉が音を立てた。

「ほら……どうする?」

声には、若い美女の響きと、おじさん特有の低い響きが重なっていた。

部屋の真ん中に立った美女は、ロリータ衣装のスカートを軽く摘み、にっこりと笑った。

「じゃあ……もっと見せてあげる」

音楽もないのに、彼女は腰を小刻みに揺らし始める。

ふわふわのスカートが左右にひらめき、レースとリボンがリズムを刻むたび、丸みを帯びたヒップラインが強調される。

動きは段々と大きくなり、左右へのスイングから、腰を突き出すような前後のステップへ――。

「ほら、目を逸らすなよ」

おじさんの低い声が、可憐な少女の口から洩れる。

大学生は顔を赤くしながらも、その揺れに目を奪われ、瞬きすら忘れていた。

フリルの裾がひらひらと舞い、視線は自然と彼女の腰から太ももへと落ちていく。

「ふふ……もう、メロメロだな」

上目遣いでそう囁きながら、最後に一度だけ腰を大きくひねり、スカートをふわりと広げてポーズを決める。

「……可愛いけどな」

大学生は少し照れ笑いを浮かべながらも、言いづらそうに言葉を続けた。

「……足、ちょっと……臭うかも。洗ったほうがいいよ」

美女は一瞬きょとんとしたが、次の瞬間、ふっと口角を上げた。

「ふふ……そうか。じゃあ、見てな」

バスルームのドアを開け、シャワーの蛇口をひねる。

お湯がパラパラとタイルを打つ音が、部屋まで響く。

スカートをそっと持ち上げ、純白のタイツを脱ぐと、長くしなやかな脚が露わになった。

美女は片足を上げて浴槽の縁に乗せ、手でくるぶしからつま先へと撫でるように水を流していく。

お湯が足の甲を伝い、滴が床へと落ちるたび、石鹸の香りがふんわりと広がった。

「どうだ? これで文句ないだろ」

振り返ったその笑みには、おじさん特有の勝ち誇った響きがあった。

大学生は、洗い流された足先とその艶めきから、視線を外せなくなっていた。

シャワーの水音が止まり、美女はタオルで足先を軽く押さえながら、ゆっくりと男子大学生の方へ歩み寄った。

濡れた髪が肩に貼り付き、ロリータドレスの裾からはさっきまでの水滴がまだ落ちている。

大学生は視線を泳がせながらも、その距離の縮まり方に息を呑んだ。

美女はにやりと笑い、低く囁く。

「……おじさんな、男の気持ちいいところ……全部知ってるんだ」

その声は、可憐な容姿とは裏腹に、妙に現実味を帯びた色気を含んでいた。

大学生の心臓が早鐘のように打ち、耳まで熱くなる。

美女は彼の肩に手を置き、視線をしっかりと絡める。

指先はゆっくりと首筋から背中へと移動し、その間も笑みを絶やさない。

「だから……一度味わったら、二度と逃げられなくなる」

その言葉が落ちた瞬間、大学生の瞳は迷いを失い、完全にその笑顔に吸い込まれていた。

それから数年後――。

二人は静かな住宅街の一軒家で暮らしていた。

大学生だった彼は社会人となり、彼女を支えるために仕事に励む。

彼女は近所では「優しい奥さん」として評判で、柔らかな笑顔と落ち着いた雰囲気は、誰もが羨む夫婦像を作り上げていた。

外では完璧な若妻。

けれど、家のドアが閉まった瞬間、その仮面は少しずつ剥がれていく。

ある夜、夕食を終えた後――

「ちょっと着替えてくるね」と奥さんは寝室へ向かった。

戻ってきた彼女の姿は、ふんわりとしたピンクのロリータドレス。

レースとリボンに包まれたその足が、ドレスのスリットから大胆に覗く。

「……どう? 久しぶりに見せてあげる」

夫の視線が吸い寄せられるのを確認すると、彼女はソファの前でゆっくりとターンし、足首から太ももまでをじらすように見せつけた。

そして、ふっと表情を変え、低い声で囁く。

「……おじさん、まだ健在だぞ」

夫は一瞬驚き、次の瞬間には笑いながらも、その目は獲物を捕らえたように彼女の足を追っていた。

おじさんの記憶と若い美女の肉体、その二つが同じ場所に存在する不思議な関係――

それは二人だけの秘密であり、日常に潜む小さな刺激だった。

こうして二人は、外では理想の夫婦、家では秘密を共有する恋人として、幸せな日々を積み重ねていった。

夜、二人きりのリビング。

奥さんはロリータドレスの裾をそっと持ち上げ、いたずらっぽく笑った。

「なぁ……昔はお前と同じで、毛むくじゃらの足だったんだが――」

言葉と同時に、スカートの中からスラリと伸びる足が現れる。

「ほら、見てみろ……つるっつるだぜ」

暖色の照明に照らされた肌は、驚くほど滑らかで、光沢さえ帯びている。

彼女は椅子に腰かけ、片足を彼の膝に乗せると、手のひらでふくらはぎから太ももへと撫で上げて見せた。

「触ってみろよ。昔の俺の足とは大違いだろ?」

笑いながらも、その目にはわずかに“おじさん”の面影が宿る。

夫は思わず指先でそっと触れ、その感触に息を呑んだ。

「……ほんとだ、すべすべだ」

「だろ? この足は、もう俺のもんだ」

そう言って、彼女は足先を小さく揺らし、また夫の視線を奪っていった。

奥さんは、足を撫でられながらふと、悪戯っぽい笑みを浮かべた。

「そういえばな……なんだか胸の脂肪も多くなっちゃってな」

そう言いながら、ゆっくりと彼の方へ身を寄せ、腰を少しかがめる。

胸元のリボンが自然に揺れ、柔らかな膨らみが視界の端に迫る。

視線を外そうとした夫の目を、彼女は逃さない。

上目遣いでじっと見つめ、口元だけでにやりと笑う。

「……触って確かめてもいいぞ?」

その声は、可憐な妻の声と、ふと漏れる“おじさん”の響きが混じった、不思議な色気を帯びていた。

夫は思わずごくりと喉を鳴らし、もう完全に視線を逸らせなくなっていた。

その中で、ひとりの臭いおじさんが肩で息をしながら立っていた。

油と汗が染みついた服、歯の隙間から漏れる濁った息。

その口が、不意に大きく開いた。

「……ぐっ……ぉぉ……」

喉の奥から、粘り気を帯びた音とともに、透明がかった緑色の塊が押し出されてくる。

それは生暖かく、ぬるりと唇をすべって外へとあふれ出し、地面に落ちた瞬間、プルンと形を整えた。

――スライム。

だが、それはただの魔物ではない。

おじさんの魂そのものが、肉体から抜け出し、液状になった姿だった。

中にはどろりとした意識の光がゆらめき、細かい泡が脈打つように震えている。

「……体を……見つけねぇと……」

声なき声が、スライムの中でくぐもって響いた。

モゾ……モゾ……。

スライムは生き物のように蠢き、アスファルトの上を這いはじめる。

夜の街を、湿った音を立てながら進み、下水の臭いとネオンの光の混ざった空気を切り裂く。

曲がり角を抜けた瞬間――

そこにいた。

街灯の明かりに照らされ、アスファルトの上にうつ伏せで大の字になった美女。

長い髪がアスファルトに広がり、細い背中が上下にゆっくりと呼吸を繰り返す。

口元にはうっすらと紅、疲労で閉じられたまつ毛は長く、頬はわずかに紅潮していた。

肩から腕にかけて、ドレスの布地が皺を寄せ、まるで今しがた力尽きて倒れ込んだかのようだ。

スライムはその姿を見た瞬間、内部の光が強く脈打った。

――見つけた。

次の瞬間、ぬるりとした音を立てながら、美女の方へとゆっくり、しかし確実に近づきはじめた。

スライムはぬるりと美女の頬に触れ、ひやりとした感触を残しながら顎のラインを這い上がった。

眠っているかのように見えた美女の唇が、わずかに開く。

その隙間から、スライムは音もなく侵入していく。

とろりとした感覚が喉の奥へと流れ込み、胸へ、腹へ――

やがて全身の血管に沿って、薄緑の光が走るように脈打った。

数秒の沈黙。

ゆっくりと、美女のまつ毛が震えた。

閉じていた瞼が上がり、その瞳が街灯の光を受けて妖しく輝く。

口角が、ゆっくりと、しかし確信をもって持ち上がる。

「……ふふっ」

その笑みは、美女のものではなかった。

おじさんの魂が、新しい肉体の快適さと若さに酔いしれ、試すように唇を舐めたのだ。

夜の路地に、その笑い声が小さく響き、次の行動を予感させる。

美女は、うつ伏せの姿勢からゆっくりと起き上がった。

細く長い足が街灯の光に照らされ、滑らかな曲線を浮かび上がらせる。

その視線は、自分の足首から太ももまでをゆっくりとたどり、口元に満足げな笑みを刻んだ。

「……いい体だ」

低く響くその声は、間違いなくおじさんのものだった。

両手が太ももに触れ、指先で外側をなぞり、膝裏からふくらはぎへと感触を確かめるように撫で回す。

その動きは執拗で、まるで長年探し求めていた宝物を手に入れたかのような熱を帯びていた。

足のラインを何度も撫でながら、喉の奥で小さく笑いが漏れる。

「これなら、何をしても……映えるな」

夜の路地で、スリットの入ったドレスがゆらりと揺れ、その長い足がさらに強調されていった。

夜の路地を、長い足を組み替えながら歩く美女。

街灯の明かりに照らされるたび、スリットからのぞく太ももが艶やかに輝き、通りすがる人々の視線を奪っていく。

そのとき――

向こうから一人の男子大学生が歩いてきた。

白いTシャツにジーンズ、肩にかけたリュック。まだ少しあどけなさが残る顔が、美女を見た瞬間に固まった。

美女は立ち止まり、片足を少し前に出して体のラインを強調する。

視線を絡め、唇の端を上げて低く囁く。

「……ねぇ、ちょっと付き合ってくれない?」

男子大学生の耳まで赤く染まり、返事も曖昧なまま頷く。

美女はその腕に自分の腕を絡ませ、体を密着させながらゆっくりと歩き出した。

香水と体温が混ざった匂いに、大学生は目を逸らせない。

やがて二人は、人通りの少ない住宅街に差し掛かる。

「こっちでいいの?」と美女が小首をかしげると、大学生は慌てて「はい、僕の家……近くです」と答えた。

その声を聞いた瞬間、美女の瞳にぞくりとした光が宿る。

「ふふ……じゃあ、案内して」

夜風が二人の間をすり抜け、やがてその背中は暗がりに消えていった。

男子大学生の部屋に入ると、美女はドアを閉め、ゆっくりと大学生の前に立った。

薄暗い室内に、彼女の黒いドレスの光沢が浮かび上がる。

「……一つ、言っておくことがある」

大学生が首をかしげると、美女は唇をわずかに歪めて笑った。

「中身はな……おじさんなんだよ」

冗談かと思った大学生が笑いかけると、美女の瞳が獲物を試すように細められる。

「信じられないなら、もっとわかりやすくしてやる。この体は……お前の好きにしていい」

言葉の意味が脳裏に染み込み、大学生は息を呑む。

すると美女はクローゼットを開け、中からふわりとレースとフリルに包まれたロリータ衣装を取り出した。

白とピンクのリボンが、まるで少女の夢をそのまま形にしたように揺れる。

「こういうの……好きなんだろ?」

そう言って自ら袖を通し、スカートの裾を摘んでくるりと回る。

純白のタイツが脚の形をなぞり、ドレスのフリルが弾んだ。

やがて美女はベッドに腰かけ、膝を寄せて座る。

顎を少し引き、長いまつ毛の影から大学生を見上げる――上目遣い。

その表情は可憐さと挑発が入り混じり、大学生の喉が音を立てた。

「ほら……どうする?」

声には、若い美女の響きと、おじさん特有の低い響きが重なっていた。

部屋の真ん中に立った美女は、ロリータ衣装のスカートを軽く摘み、にっこりと笑った。

「じゃあ……もっと見せてあげる」

音楽もないのに、彼女は腰を小刻みに揺らし始める。

ふわふわのスカートが左右にひらめき、レースとリボンがリズムを刻むたび、丸みを帯びたヒップラインが強調される。

動きは段々と大きくなり、左右へのスイングから、腰を突き出すような前後のステップへ――。

「ほら、目を逸らすなよ」

おじさんの低い声が、可憐な少女の口から洩れる。

大学生は顔を赤くしながらも、その揺れに目を奪われ、瞬きすら忘れていた。

フリルの裾がひらひらと舞い、視線は自然と彼女の腰から太ももへと落ちていく。

「ふふ……もう、メロメロだな」

上目遣いでそう囁きながら、最後に一度だけ腰を大きくひねり、スカートをふわりと広げてポーズを決める。

「……可愛いけどな」

大学生は少し照れ笑いを浮かべながらも、言いづらそうに言葉を続けた。

「……足、ちょっと……臭うかも。洗ったほうがいいよ」

美女は一瞬きょとんとしたが、次の瞬間、ふっと口角を上げた。

「ふふ……そうか。じゃあ、見てな」

バスルームのドアを開け、シャワーの蛇口をひねる。

お湯がパラパラとタイルを打つ音が、部屋まで響く。

スカートをそっと持ち上げ、純白のタイツを脱ぐと、長くしなやかな脚が露わになった。

美女は片足を上げて浴槽の縁に乗せ、手でくるぶしからつま先へと撫でるように水を流していく。

お湯が足の甲を伝い、滴が床へと落ちるたび、石鹸の香りがふんわりと広がった。

「どうだ? これで文句ないだろ」

振り返ったその笑みには、おじさん特有の勝ち誇った響きがあった。

大学生は、洗い流された足先とその艶めきから、視線を外せなくなっていた。

シャワーの水音が止まり、美女はタオルで足先を軽く押さえながら、ゆっくりと男子大学生の方へ歩み寄った。

濡れた髪が肩に貼り付き、ロリータドレスの裾からはさっきまでの水滴がまだ落ちている。

大学生は視線を泳がせながらも、その距離の縮まり方に息を呑んだ。

美女はにやりと笑い、低く囁く。

「……おじさんな、男の気持ちいいところ……全部知ってるんだ」

その声は、可憐な容姿とは裏腹に、妙に現実味を帯びた色気を含んでいた。

大学生の心臓が早鐘のように打ち、耳まで熱くなる。

美女は彼の肩に手を置き、視線をしっかりと絡める。

指先はゆっくりと首筋から背中へと移動し、その間も笑みを絶やさない。

「だから……一度味わったら、二度と逃げられなくなる」

その言葉が落ちた瞬間、大学生の瞳は迷いを失い、完全にその笑顔に吸い込まれていた。

それから数年後――。

二人は静かな住宅街の一軒家で暮らしていた。

大学生だった彼は社会人となり、彼女を支えるために仕事に励む。

彼女は近所では「優しい奥さん」として評判で、柔らかな笑顔と落ち着いた雰囲気は、誰もが羨む夫婦像を作り上げていた。

外では完璧な若妻。

けれど、家のドアが閉まった瞬間、その仮面は少しずつ剥がれていく。

ある夜、夕食を終えた後――

「ちょっと着替えてくるね」と奥さんは寝室へ向かった。

戻ってきた彼女の姿は、ふんわりとしたピンクのロリータドレス。

レースとリボンに包まれたその足が、ドレスのスリットから大胆に覗く。

「……どう? 久しぶりに見せてあげる」

夫の視線が吸い寄せられるのを確認すると、彼女はソファの前でゆっくりとターンし、足首から太ももまでをじらすように見せつけた。

そして、ふっと表情を変え、低い声で囁く。

「……おじさん、まだ健在だぞ」

夫は一瞬驚き、次の瞬間には笑いながらも、その目は獲物を捕らえたように彼女の足を追っていた。

おじさんの記憶と若い美女の肉体、その二つが同じ場所に存在する不思議な関係――

それは二人だけの秘密であり、日常に潜む小さな刺激だった。

こうして二人は、外では理想の夫婦、家では秘密を共有する恋人として、幸せな日々を積み重ねていった。

夜、二人きりのリビング。

奥さんはロリータドレスの裾をそっと持ち上げ、いたずらっぽく笑った。

「なぁ……昔はお前と同じで、毛むくじゃらの足だったんだが――」

言葉と同時に、スカートの中からスラリと伸びる足が現れる。

「ほら、見てみろ……つるっつるだぜ」

暖色の照明に照らされた肌は、驚くほど滑らかで、光沢さえ帯びている。

彼女は椅子に腰かけ、片足を彼の膝に乗せると、手のひらでふくらはぎから太ももへと撫で上げて見せた。

「触ってみろよ。昔の俺の足とは大違いだろ?」

笑いながらも、その目にはわずかに“おじさん”の面影が宿る。

夫は思わず指先でそっと触れ、その感触に息を呑んだ。

「……ほんとだ、すべすべだ」

「だろ? この足は、もう俺のもんだ」

そう言って、彼女は足先を小さく揺らし、また夫の視線を奪っていった。

奥さんは、足を撫でられながらふと、悪戯っぽい笑みを浮かべた。

「そういえばな……なんだか胸の脂肪も多くなっちゃってな」

そう言いながら、ゆっくりと彼の方へ身を寄せ、腰を少しかがめる。

胸元のリボンが自然に揺れ、柔らかな膨らみが視界の端に迫る。

視線を外そうとした夫の目を、彼女は逃さない。

上目遣いでじっと見つめ、口元だけでにやりと笑う。

「……触って確かめてもいいぞ?」

その声は、可憐な妻の声と、ふと漏れる“おじさん”の響きが混じった、不思議な色気を帯びていた。

夫は思わずごくりと喉を鳴らし、もう完全に視線を逸らせなくなっていた。

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

転生先はご近所さん?

フロイライン

ファンタジー

大学受験に失敗し、カノジョにフラれた俺は、ある事故に巻き込まれて死んでしまうが…

そんな俺に同情した神様が俺を転生させ、やり直すチャンスをくれた。

でも、並行世界で人々を救うつもりだった俺が転生した先は、近所に住む新婚の伊藤さんだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる