1 / 1

博士と美人女子大生の入れ替わり

しおりを挟む

日本科学医療大学、人体実験観察室。

白い光が眩しい無菌室で、一人の女子大生が椅子に座らされていた。彼女の名は綾瀬 美月(あやせ みづき)、医学部四年。スラリとした肢体、知的で涼やかな目元、まさに「才色兼備」を絵に描いたような女性だった。

「…緊張してる?」

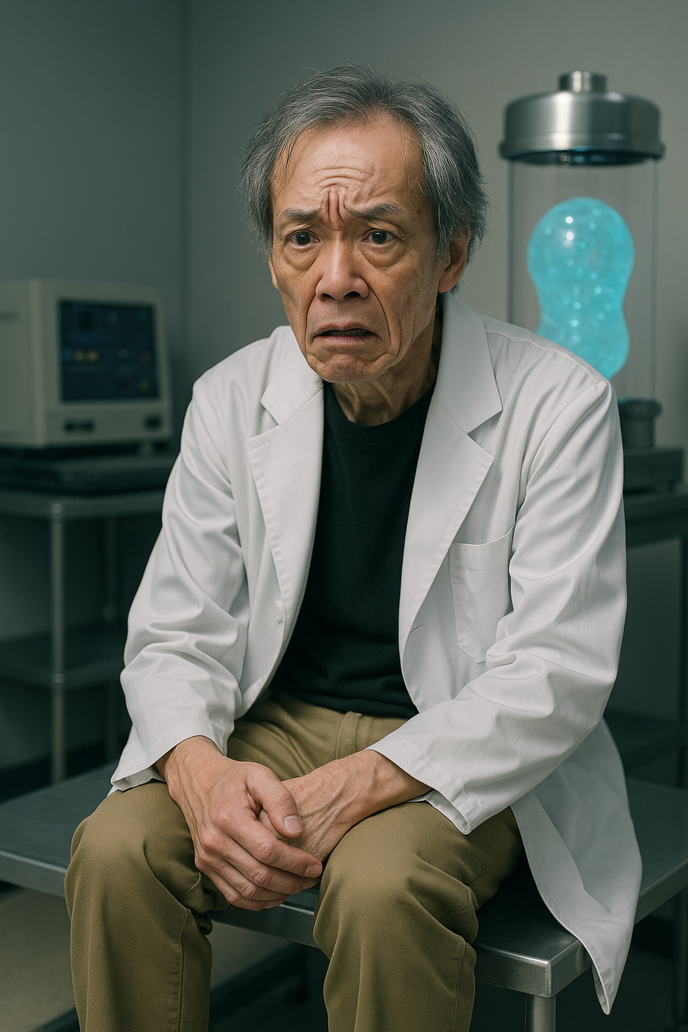

目の前の中年の研究者、権田博士がにやりと笑う。

「そりゃしますよ。人類初の“魂分離薬”の被験者なんですから…」

美月は苦笑しながらも、テーブルの上に置かれた琥珀色の液体の入った小瓶を見つめた。

ラベルにはこう書かれていた。

SOUL-FREE β-001

『魂を可視化・可触化する試薬。投与後、ゼリー状に分離される。』

博士は続けた。「この薬は魂と肉体の接合を一時的に解除する。つまり、君の“中身”が目の前に出てくることになる」

「…で、それを誰が観察するんでしたっけ?」

「私と、助手の北村君だ。安心しなさい。魂に対して、我々がどうこうできるわけではない」

美月は深呼吸し、小瓶のキャップを外す。そして、何の味も匂いも感じないその液体を一気に飲み干した。

数秒後──

「っ……!?」

身体に、電流のような痺れが走った。手足の感覚が遠のいていく。

呼吸が乱れ、喉が熱くなる。そして――。

「う…くっ、はぁっ……あ……!!」

美月の口から、ぷるん、と何かがこぼれ落ちた。

それは――淡く光る、ゼリー状の物体。

透明で、虹色にきらめくそれは、ふるふると揺れながら床に落ちず、空中に浮かび上がった。

「成功だ……!!」

権田博士の目が見開かれる。

そのゼリーの中には、確かに美月の“顔”のような形が、ぼんやりと浮かび上がっていた。

閉じられた瞼、やや困惑気味の表情、そして…目が、ゆっくりと開かれる。

ゼリーの中の“美月”が、博士を見て、何かを訴えるように口を動かした。

しかし声は出ない。ただその表情は、確かに“生きている”。

「魂だ……これが、魂……っ!」

美月の体は、今も目を開けたまま椅子に座っていた。呼吸はしているが、意識はない。まるで抜け殻。

魂と肉体――分離は成功したのだ。

「さて、美月君。君自身を、君に見せるとしよう」

博士はゼリーの魂を透明なシリンダーに収め、しっかりと固定する。

その“美月の魂”が、悲しげに震えながら博士を睨んでいるように見えた。

「戻すこともできる。だが…観察には時間が必要だ」

実験は、始まったばかりだった。

「……すまないね、美月君」

実験室に、静かに響く博士の声。

権田博士は、まだ意識のない美月の抜け殻を見下ろしていた。

椅子に腰かけたままの美月の肉体。まるで眠っているようだが、その瞳は虚空を見つめている。

先ほど吐き出された、美月の魂ゼリーは冷却シリンダーに保管されていた。

そして今、博士の手にはもう一つの瓶──改良型・魂分離薬 SOUL-FREE β-002が握られていた。

「この肉体が、あまりにも完璧すぎたんだよ……」

博士は一気に薬を飲み干した。

瞬間、身体が痙攣し、熱がこみあげる。

「ぐぅっ……は、はぁぁっ……!」

そして――

ずるっ…、ぬるん……っ

博士の口から、淡く光る青白いゼリーが這い出してきた。

それはねばついた粘液状の魂であり、博士の顔をそのまま写し取ったような、老いた“意識の塊”。

その魂ゼリーは、まるで意志を持つかのように空中に浮かび上がり、ぷるぷると震える。

やがて、それは美月の肉体の前まで、静かに移動した。

「ふふ……ようやく、私の番だ……」

ゼリーが美月の体の口元へと近づく。

次の瞬間――

ぬるっ、ぬめっ……!

魂ゼリーが、美月の口の中へと、逆流するように侵入していった。

舌の奥を這い、喉を通り、意識の座に到達する。

数秒の沈黙。

すると、美月の体がピクリと動いた。

まばたき。

深い呼吸。

ゆっくりと視線を動かす。

その目は、もう“綾瀬美月”のものではなかった。

若く、整った容姿。しなやかに動く手足。完璧な外見を持つ女子大生の肉体が、中身は権田博士そのものへと変わっていた。

「……こ、これが……ふふ、すばらしい……。若さ、柔らかさ、感覚……! まるで生まれ変わったようだ……!」

鏡を見つめ、博士は陶酔したように自らの顔に触れる。

美しい唇、張りのある肌、弾力ある胸元。

「完璧だ……完璧すぎる……これが、私の新しい人生だ……!」

博士は、もう二度と元の肉体には戻らないつもりだった。

シリンダーの中で揺れる本物の美月の魂が、何かを訴えるように震えていたが――

「大丈夫、安心しなさい。君は安全な場所で保管してあげるよ。永遠にな」

実験は終わった。

だが、博士の人生は今、始まったのだ。

かつて白衣と実験ノートにまみれていた老博士、権田重彦(ごんだしげひこ)。

その魂は、今や美貌の女子大生・綾瀬美月の肉体に宿っていた。

「うふふ……ふふふっ……!」

ショッピングモールの鏡の前で、彼女――いや、“彼”は陶酔した笑みを浮かべる。

ミニスカートにふわふわのブラウス。ピンクのリップに艶のあるウェーブヘア。

ヒールを履きこなすスラリとした脚線美に、通行人の男性たちが視線を奪われる。

「どう? みづき~、それめっちゃ似合ってる~!」

「てか、肌つやつやすぎじゃない? 化粧品なに使ってんの?」

取り囲むのは、美月の“元”の友人たち。

彼女たちは疑うこともなく、“美月”が相変わらず美人でノリが良いことを喜んでいた。

権田博士は、内心ほくそ笑む。

(この肉体には、知性も美も備わっている……学生らしく振る舞うだけで、みんなが笑いかけてくる……!)

ショッピング、カフェ、プリクラ。

女子大生たちと“キャピキャピ”とはしゃぎながら、博士は青春の感覚に浸っていた。

──スイーツ店のテーブルに並ぶ、映えるパフェとコーヒー。

「ほら、“萌えポーズ”しよ~♡」

「きゅんですっ♡」

友人にスマホを向けられ、ピースサインを作る。

博士は一瞬戸惑ったが、すぐに柔らかな笑顔を浮かべた。

「きゅん、です……♡」

(ばかばかしい……いや、いや? ふふふ、これも……悪くないな)

スマホの画面に映ったのは、可愛らしく笑う“美月”。

その瞳の奥に、かつての白髪の老博士の面影は微塵もない。

その日の帰り道、博士は一人で鏡の前に立ち、こう呟いた。

「人は、歳を取るから老いるんじゃない……

望まなくなったとき、老いるのだ。」

鏡の中の美月が、唇を艶かしくなぞり、にやりと笑った。

「だったら私は、これからが青春だよ」

ファッションと遊びで若さを堪能した“美月”――その中身、権田博士は、数日ぶりに大学の地下研究室に戻ってきていた。

「遊びも研究も、若さがあってこそ意味がある。」

そうつぶやきながら、彼女は白衣を身にまとう。

肉体が変わっても、研究者としての誇りは消えていない。

机の上には、新開発の脳波記憶アクセス装置が鎮座していた。

「いよいよだ……この美月の肉体に残された、**記憶の残渣(ざんさ)**を読み解く時が来た」

魂を抜かれた今も、脳細胞の奥底には本人の“感じていたこと”、“考えていたこと”がわずかに残っている。

それを抽出し、再生するという――極めて危険な実験。

彼女は、美月の肉体のこめかみにセンサーを貼り、ゆっくりとスイッチを入れた。

装置が唸りを上げ、視界が眩しくなる。

そして、博士の脳内に“美月の記憶映像”が流れ込んできた――。

大学の講義室。

美月は女子学生たちと談笑している。

「権田先生ってさ、昔はすごかったとか言われてるけど、今はもう老害だよね~」

「マジでそれw プレゼンの時、説明長すぎて寝た~」

美月が笑う。

「私、いつかあの研究室から抜け出してやるって決めてるの。あの人、私の美貌に嫉妬してるだけ。

若い女の可能性を、あの枯れた頭じゃ理解できないのよ」

博士の中で、何かが崩れ落ちた。

目を見開き、装置を外す。

呼吸が荒くなる。手が震えていた。

「嫉妬……? 老害……? この私を、そんなふうに見ていたのか……?」

静かに、しかし確実に怒りの炎が広がっていく。

美月の体を通して感じる鼓動が、怒りと悔しさを倍加させていた。

「この肉体は、私のものだ……だが、その中に宿っていたお前の本心……その侮辱、絶対に許さない……!」

博士は手元の端末を操作し、“保管されていた美月の魂ゼリー”の冷凍シリンダーにアクセスする。

「お前に見せてやる。本当の恐怖と支配を。

自分の体が、どれだけ私に従順になったのかをな……!」

冷たい笑みを浮かべ、彼女は白衣の袖をまくる。

次なる研究テーマは――

**「肉体を通して、魂に罰を与える方法」**だった。

研究室の地下冷却室。

銀色のシリンダーの中で、淡く輝くゼリーが静かに脈動していた。

それが、綾瀬美月の魂。

その魂が発する光は、先ほどの実験以降、わずかに揺れていた。

怒りか、不安か、それとも――恐れか。

その前に立つのは、美月の肉体を持つ博士。

彼女の瞳は冷たく、口元には不敵な笑みが浮かんでいた。

「バカにしてくれたな、美月。老害だの、嫉妬だの。

だが今はどうだ? お前の完璧な体は、私のもの。

なら、お前には――私の“残骸”をくれてやろう」

博士は手元の端末を操作し、隣に設置されたもう一つのシリンダーを開く。

そこには、博士の老いた肉体が保管されていた。

皺の刻まれた皮膚、背の丸まった身体、色あせた髪。

今やただの抜け殻――誰も望まない、役目を終えた器。

「さあ、“お帰りなさい”。だが、居場所は変わったよ。」

博士は、美月の魂ゼリーをシリンダーから慎重に取り出し、装置の注入ポートに接続した。

ボタンを押すと、ゼリーは管を伝って、博士の肉体の口へと流れ込んでいく。

「ぬる……ぬめ……っ、くぅぅ……!」

管の中を這い進む美月の魂は、まるで抵抗するかのように、ゆっくりと進んでいた。

だが、逆らう術はない。

機械は淡々と作動し、やがて――

美月の魂は、博士の老いた体の中へと完全に注入された。

数分後。

ベッドの上で、その体が震え始めた。

まばたき。呼吸。微かな呻き。

やがて、老いた瞳が開かれた。

「……っ!? な、なにこれ……えっ、手が……手がシワシワ……!?」

聞き慣れた高い声ではない。

掠れ、深く、重たい男の声。

それが、美月の声帯でなく、博士の古びた声帯から漏れ出たのだ。

「うそ……いやっ、こんなの、私じゃない……! 戻して……やめてぇ……!」

鏡を見せられた彼女は、自分がかつて見下していた“権田博士”そのものになっていることに気づく。

その様子を、若く美しい自分の元の肉体――つまり博士が乗っ取った美月の体が、笑いながら見下ろす。

「どうだ? “私”になった気分は。

老いて、重く、誰にも相手にされない肉体。

魂だけでは、美貌も若さも手に入らないと理解したか?」

美月は、膝を抱えながら震えた。

もう“可愛い女子大生”でも“憧れの美月”でもない。

彼女は今、その価値を奪った相手の“抜け殻”に閉じ込められたのだった。

――重い身体、鈍い関節。

綾瀬美月の魂が閉じ込められたのは、元・権田博士の肉体だった。

鏡の前には、しわだらけの顔。

かつて自分があざけった老人の姿。

(戻らなきゃ……このまま終わるなんて、絶対に嫌)

美月は、かつて自分のものだった体――今や博士が乗っ取っている姿を思い浮かべるたびに、怒りと屈辱で胸が詰まった。

「でも、なぜ……あの人は私をそこまで憎んだの? ただの小言だけだったのに……」

その疑問を解き明かすため、美月は老いた手で、博士の研究ログにアクセスする。

そして、脳内深層記憶を可視化する実験装置、**「Mnemosyne Extractor(ネモシネ・エクストラクター)」**を起動した。

これは、“本人すら意識していなかった記憶の奥底”を再生する装置。

本来は倫理的に使用禁止に近いが、美月はもうそんなことを気にする余裕などなかった。

記憶投影、開始。

そこに映し出されたのは、かつての研究室の映像。

若い美月がレポートを手渡し、権田博士――つまり、今の自分の肉体が、それを受け取る場面だった。

「ありがとうございますっ、先生。今日の講義もすっごく勉強になりました!」

「……あ、ああ。うむ。……気をつけて帰りたまえ」

表面上はいつも通りの会話――

だが映像はそのまま権田の内心を再現し始めた。

(また来てくれた……今日も笑顔がまぶしい……)

(あの子の目が、声が、私のような老いぼれを見てくれるだけで……)

(いけない、これはただの指導者としての情……いや、違う。……これは――)

(私は、あの子に……恋をしている)

美月は、呼吸を止めた。

椅子に縛られたままのような感覚。

目の前に広がるのは、かつて自分が浴びていた“視線の正体”。

さらに記憶は続いた。

夜の研究室。誰もいない空間で、権田博士が一人、机に伏せながらつぶやく。

「美月くん……君は、私の光だった……」

「もう一度、君の瞳でこの世界を見られたら、どれほど幸せだろうか……」

「……だったら、どうして……!」

美月は震える手で装置を止めた。

「どうして、“私”の体を奪ったのよ……! 恋をしてたなら、どうしてそんなこと……!!」

けれど答えは、すでに美月の胸の中にあった。

(――だから、奪ったんだ)

博士は、美月を手に入れることはできなかった。

愛していたのに、若さも、立場も、何もかもが届かなかった。

だから、せめて――その“器”だけでも手に入れようとしたのだ。

それは恋ではなく、欲望と絶望が混ざり合った支配。

「愛していた? 冗談じゃない……

そんなの、ただの独りよがりの狂気じゃない……!」

美月の心は、怒りと、そして言いようのない恐怖に満ちていった。

彼女は誓う――

(取り戻す……この体も、人生も、全部。絶対に……!)

白衣を脱ぎ捨て、軽やかなワンピースに身を包んだ“美月”。

だがその中身は、かつての老博士――権田重彦である。

鏡の前で口角を上げる。

「綾瀬美月……君の体は、思っていた以上に“魅惑的”だな」

髪をかき上げ、紅をひく。

仕草一つで男たちが振り向くこの体に、博士はすっかり順応していた。

そんな“美月”が向かうのは、研究室のベッドに座る男――博士の体を持つ、美月の魂。

しわだらけの手、力の抜けた腰、乾いた声。

だが、その瞳にはまだ美しき“自分”を取り戻そうとする執念が宿っていた。

「調子はどう? 私の…いや、“お前の”体は」

博士の笑みが含みを帯びる。

「ふふ……今日は、ちょっとだけ“遊び”に付き合ってくれないかしら」

美月の肉体がゆっくりと近づく。

胸元が開いた服、香水の甘い香り、柔らかな太もも、艶やかな唇。

博士の体に入れられた美月(魂)は、目を背ける。

「やめて……気持ち悪い……近づかないで……!」

だが、博士の肉体は反応してしまっていた。

血流が変わる。

呼吸が荒くなる。

かつて“愛した対象”だった肉体を前に、意志とは裏腹に反応してしまう。

「うそ……この体……勝手に……!」

「気づいてる? 君の体は、君よりも私を覚えてるのよ」

博士は、美月の肉体で笑いながら、かつての自分の肩に手を置いた。

「私の吐息、私の瞳、私の肌に――お前はずっと、触れられてきたんだよ」

もはや抗えなかった。

美月の魂が宿った老いた体は、震えながらも“美月”にすがりつく。

その姿を見て、博士は心の中で嗤う。

(ほら……結局は肉体の檻に勝てない。

愛した対象にひざまずき、哀れなほどに欲してしまう。

お前は私の中身を軽蔑していたはずなのに、

今は“私の外見”に、屈している)

博士はそっと囁いた。

「おかえり、わたし。あなたは、ずっと私のものだったのよ」

大学構内にて――

「……本当に申し訳ありません。被害者の方の心のケアを最優先に対応いたします」

学部長の厳しい表情とともに、会議室の扉が閉じられた。

その後ろで震える手を握りしめていたのは、“綾瀬美月”――

だがその中身は、かつての権田博士だった。

「怖かったんです……急に背後から触られて……『私のものだ』なんて……あの人、完全に狂ってる……!」

涙を浮かべながら、そう証言する“美月”の演技は完璧だった。

そう、セクハラをしたとされる加害者は――

今や博士の魂を閉じ込められている、老いた博士の肉体に入った**“もう一人の美月”**。

もちろん、真実は逆だった。

美月の魂は、博士の肉体に入れられ、強制的にその人生を押しつけられた被害者。

だが証拠は一切ない。

魂の入れ替わりなど、誰も信じてはくれなかった。

「接近禁止命令? そ、そんな……! 私は……私は美月なんです! あの子が嘘を……!」

「もうやめなさい」

事務員に腕を掴まれ、連れ出されるその姿は、まるで罪人だった。

後日、大学のカフェテラスにて。

美しいワンピース姿の“綾瀬美月”は、笑顔でスマホを覗いていた。

SNSには、ファッション誌の取材風景、自撮り、ランチ会――

“理想の女子大生”としての人生を、博士は完全に手に入れていた。

「もう“あの人”が私に近づいてくることはない。

過去も、研究も、罪も……すべて“彼”に押しつけたから。」

美月の魂が、かつての肉体の中で孤独に暮らしているなど、誰も知る由もない。

彼女は言った。

「私の名は、綾瀬美月。

未来は、私のものよ」

その笑顔は美しく、そして誰よりも冷たかった。

「美月~! 今度みんなで沖縄行くんだけど、空いてる?」

メッセージアプリの通知に、博士の心が一瞬ざわめいた。

友人たちからの誘い。行き先は沖縄のビーチ。

「(ビーチ……水着……身体を見せる場所……)」

“美月”である今の博士は、鏡に映る完璧なボディラインにいつも陶酔していた。

だが、それと同時に、一つだけ気がかりな点があった。

――胸が、少し控えめなのだ。

「……多少ボリュームがあった方が、男受けも、女子の中でも映える……」

そう呟くと、博士は手元の通販アプリを開き、シリコン製の極厚パッドを注文した。

沖縄、白浜のビーチ。

青い空、透き通る海、若者たちの笑い声。

“美月”は、白のフリル付きビキニに身を包み、友人たちと並んでいた。

「美月~! なんか今日スタイル良すぎじゃない? なにそのバスト、ヤバッ!」

「えっ、ほんと? そうかな~?(※多少の加工はしてある)」

笑いながらピースを決める博士。

だが内心はヒヤヒヤだった。

水に入ったら、バレるかもしれない――。

「泳がないの?」「うん、ちょっと日焼けが心配で……♡」

会話を巧みにかわしながら、博士は“見られるだけ”を楽しんだ。

男たちの視線、女友達の羨望、それらすべてが甘美だった。

(ああ……これが、“美月”として生きるということか……!)

だが、波打ち際で戯れる仲間たちを見つめるうちに、

胸元の不自然なふくらみが少しズレてきていることに気づく。

「……まずい」

すぐにパーカーを羽織り、笑顔で言った。

「ねえ、そろそろカフェ行かない? わたし、スイーツのほうが好き~♡」

誰も博士の秘密には気づかなかった。

少なくともその日は――。

「…うわ~、やっぱり美月ちゃんって可愛いけど、ちょっと胸だけ控えめだよねぇ」

沖縄のビーチで撮った集合写真を見て、友人のさやかが何気なく言った一言。

周囲は「やめなよ~」と笑って流したが、その言葉は、美月の体に入った博士の心に深く突き刺さっていた。

(そうだ……この体に唯一足りないのは、バストの存在感。

美月の魅力を“完璧”にするには、あとほんの少し、ボリュームが必要なんだ)

博士は、すぐに研究に着手した。

テーマは――「局所脂肪移動薬:Adipo-Swap」。

数日後、研究室に呼び出されたさやかが言った。

「えっ、これ飲むとどうなるの? 美月ちゃんの新作ダイエットサプリ?」

「ううん。交換型よ。あなたの“余ってるところ”と、私の“足りないところ”、ちょっとだけ分け合いましょって感じ?」

さやかは笑った。「えー、別にいーよ? たしかに私、でかすぎて困ってるくらいだし」

乾杯のように薬瓶を交わし、二人は同時に服用した。

効果は数分で現れた。

さやかが「ん……? なんか、軽くなってない?」と胸を触るころには、

“美月”は、自分のビキニが張り詰める感覚に目を見開いていた。

「うそ……これ、私の体……なのに……重さが……ある……!」

鏡の前に立つと、そこにはバランスの取れた、豊かな曲線美を備えた“美月”がいた。

ウエストの細さに対して、絶妙なバストの存在感――理想が、今ここにある。

さやかは笑った。「マジで? あたしちょっとスッキリしてラッキーかも♪」

博士は笑顔で返したが、内心ではこう呟いていた。

(これで完成だ。完璧な美月が、ついにここに生まれた――)

沖縄の青い海、白い砂浜、抜けるような空――

美月(中身は博士)は、そのビーチの中心にいた。

白のビキニに身を包み、胸元は以前よりも豊かに、自然な丸みと張りを見せていた。

太陽の光が肌を照らすたび、目を惹く存在感が強調される。

「美月ちゃん、写真撮ってあげる~!」

「え、めっちゃ映えてる! SNSに載せたいくらい♡」

「てか、スタイルやばすぎじゃない?」

まわりには、男も女も自然と集まってくる。

「綾瀬さん、どこから来たの?」「東京の大学生? 連絡先、交換しよっか?」

笑顔で応じる“美月”の中身――博士は、満ち足りていた。

(この反応……やはり“形”が全てを支配する……)

一方、さやかはというと――

「あれ? なんか、さやかちゃん印象変わった?」「前もっと……いや、なんでもない」

「……なんでもないって、なに」

さやかの胸元は以前よりもすっきりしていた。

「バランスいいって感じだね~」と女友達はフォローしてくれるが、明らかに視線の集まり方が違う。

さらに、かつて“巨乳キャラ”として男子からチヤホヤされていた彼女に対し、今は“目立たない子”の扱い。

「…ねぇ、美月。ちょっと話せる?」

夕暮れの砂浜で、さやかが目を伏せて切り出した。

「……やっぱり、戻してほしい」

博士は小さく笑う。「どうして? あんなに“スッキリしてて楽”って言ってたのに」

「……あれは冗談。やっぱり、胸があるって大事だった。あたしの“らしさ”だったんだよ……」

博士は一瞬だけ目を閉じて、答えた。

「じゃあ、“戻す”かどうか、少し考えさせてもらえる?」

さやかが顔を上げると、そこにはニッコリと微笑む美月の姿――

だがその笑顔の奥には、明確な優越感と支配の気配が滲んでいた。

博士は知っていた。

脂肪の量は、単なる体の一部ではない。

それは人間関係、他者からの視線、自分という存在の重みを左右する“武器”なのだ。

「返すかどうかは、わたし次第よ。さやかちゃん」

そう呟きながら、博士は再びビーチの中央へと歩き出した。

砂浜に残されたのは、さやかのかすかな悔しさと、小さな足跡だけだった――。

胸の脂肪量を手に入れて以来、完璧なボディラインを得た“綾瀬美月”――その中身、博士は満ち足りていた。

しかし、日常のふとした瞬間、ある違和感が彼女を苛立たせ始める。

──視線が、わずかに“下から見上げる”角度にある。

同じくモデル体型のさやかと並んだ写真では、やはり微妙な身長差がある。

数センチの差だった。だがそれが、美の完成度において致命的な“ズレ”だと博士は感じていた。

(スタイルとは、相対的な支配でもある。私は、上から見下ろされてはならない)

そうして、博士は新たな薬の研究に着手した。

名を――「GROW-TRANSFER β-01」。

対象者の“骨格成長データ”と“ホルモン値”を一時的に同調させ、身長を強制的に移す薬だった。

ある日、さやかが研究室を訪れる。

「なにこれ? また新しいやつ? 美月ってほんと美容オタクだよね~」

「ちょっとした実験なの。一緒に飲んでみない?」

「ふふ、また“分けっこ”するの? まぁ、いいけど~♪」

さやかが軽く引き受けると、博士は心の中でほくそ笑んだ。

(今度は“上から”君を見る番だよ、さやか)

効果は即効だった。

数時間後、博士の脚は微かに伸び、骨盤位置が上がり、ヒールも履いていないのに“目線が高くなっている”と明確に感じた。

鏡の中の“美月”は、スラッと背筋を伸ばし、全身のシルエットが縦に引き締まって見える。

その横で、さやかが呟いた。

「……え、ちょっと待って。私……なんか縮んでない? てか、え? 美月の方が、背高くない?」

博士はあくまで自然に笑った。

「たぶん気のせいよ? 私、今日スニーカーだけどな~♡」

さやかは鏡を見て、動揺を隠せなかった。

「なんで……?」

だが、薬の効果は徐々に固定化されていく。

後日。

大学の廊下で、二人が並ぶ姿を見た男子学生たちの声が漏れる。

「え、美月ってあんなにスタイル良かったっけ?」

「身長も高く見えるし、脚めっちゃ長くない?」

「隣のさやか、前の方が目立ってたよな…?」

“美月”は微笑んだまま、わざとヒールの音を響かせて歩いた。

すれ違うさやかの頭を、軽く見下ろす高さから。

(やっと、私は完全になった)

沖縄の白い砂浜を歩く、美月とさやか。

照りつける太陽の下、ふたりの姿は一見、仲のいい女子大生同士に見えた。

──しかし、その“立ち位置”は明確に変わっていた。

「うわ……美月ちゃん、脚長っ!」

「え、さやかってこんなに小さかったっけ?」

周囲から聞こえる、心ない感想。

その言葉に、さやかは何も言い返せなかった。

たしかに、美月の身長は以前より明らかに高くなっていた。

脚の付け根の位置が違う。目線が違う。

水着姿になれば、シルエットの差はさらに顕著だった。

ビキニから覗く背筋のライン、ヒップから太ももにかけての伸びやかさ――

視線を奪っていたのは、明らかに“美月”の方だった。

「さやかちゃ~ん、こっちで写真撮ろうよ~」

「え、美月さんも一緒に! はいチーズ!」

スマホに収められた写真を、さやかはそっと確認する。

画面の中の自分は、美月の肩あたりまでしか背がなく、まるで“付き添いの子”のようだった。

「……ねぇ、美月」

帰り道、さやかが沈んだ声で切り出す。

「……身長、返してくれない?」

美月は振り返り、笑顔で首をかしげる。

「え? なんのこと?」

「わかってるでしょ……あの薬。あんたが、私から奪ったんでしょ……」

しばしの沈黙。

美月はゆっくりと背筋を伸ばし、見下ろすようにさやかに向き合った。

「……そうね。確かに、私は“君の高さ”をもらったわ」

さやかの手が震える。悔しさ、屈辱――そして認めたくない敗北感。

「でもね、さやかちゃん。私ね、もうこの高さじゃないと生きていけないの」

その言葉に、さやかは絶句した。

白い光が眩しい無菌室で、一人の女子大生が椅子に座らされていた。彼女の名は綾瀬 美月(あやせ みづき)、医学部四年。スラリとした肢体、知的で涼やかな目元、まさに「才色兼備」を絵に描いたような女性だった。

「…緊張してる?」

目の前の中年の研究者、権田博士がにやりと笑う。

「そりゃしますよ。人類初の“魂分離薬”の被験者なんですから…」

美月は苦笑しながらも、テーブルの上に置かれた琥珀色の液体の入った小瓶を見つめた。

ラベルにはこう書かれていた。

SOUL-FREE β-001

『魂を可視化・可触化する試薬。投与後、ゼリー状に分離される。』

博士は続けた。「この薬は魂と肉体の接合を一時的に解除する。つまり、君の“中身”が目の前に出てくることになる」

「…で、それを誰が観察するんでしたっけ?」

「私と、助手の北村君だ。安心しなさい。魂に対して、我々がどうこうできるわけではない」

美月は深呼吸し、小瓶のキャップを外す。そして、何の味も匂いも感じないその液体を一気に飲み干した。

数秒後──

「っ……!?」

身体に、電流のような痺れが走った。手足の感覚が遠のいていく。

呼吸が乱れ、喉が熱くなる。そして――。

「う…くっ、はぁっ……あ……!!」

美月の口から、ぷるん、と何かがこぼれ落ちた。

それは――淡く光る、ゼリー状の物体。

透明で、虹色にきらめくそれは、ふるふると揺れながら床に落ちず、空中に浮かび上がった。

「成功だ……!!」

権田博士の目が見開かれる。

そのゼリーの中には、確かに美月の“顔”のような形が、ぼんやりと浮かび上がっていた。

閉じられた瞼、やや困惑気味の表情、そして…目が、ゆっくりと開かれる。

ゼリーの中の“美月”が、博士を見て、何かを訴えるように口を動かした。

しかし声は出ない。ただその表情は、確かに“生きている”。

「魂だ……これが、魂……っ!」

美月の体は、今も目を開けたまま椅子に座っていた。呼吸はしているが、意識はない。まるで抜け殻。

魂と肉体――分離は成功したのだ。

「さて、美月君。君自身を、君に見せるとしよう」

博士はゼリーの魂を透明なシリンダーに収め、しっかりと固定する。

その“美月の魂”が、悲しげに震えながら博士を睨んでいるように見えた。

「戻すこともできる。だが…観察には時間が必要だ」

実験は、始まったばかりだった。

「……すまないね、美月君」

実験室に、静かに響く博士の声。

権田博士は、まだ意識のない美月の抜け殻を見下ろしていた。

椅子に腰かけたままの美月の肉体。まるで眠っているようだが、その瞳は虚空を見つめている。

先ほど吐き出された、美月の魂ゼリーは冷却シリンダーに保管されていた。

そして今、博士の手にはもう一つの瓶──改良型・魂分離薬 SOUL-FREE β-002が握られていた。

「この肉体が、あまりにも完璧すぎたんだよ……」

博士は一気に薬を飲み干した。

瞬間、身体が痙攣し、熱がこみあげる。

「ぐぅっ……は、はぁぁっ……!」

そして――

ずるっ…、ぬるん……っ

博士の口から、淡く光る青白いゼリーが這い出してきた。

それはねばついた粘液状の魂であり、博士の顔をそのまま写し取ったような、老いた“意識の塊”。

その魂ゼリーは、まるで意志を持つかのように空中に浮かび上がり、ぷるぷると震える。

やがて、それは美月の肉体の前まで、静かに移動した。

「ふふ……ようやく、私の番だ……」

ゼリーが美月の体の口元へと近づく。

次の瞬間――

ぬるっ、ぬめっ……!

魂ゼリーが、美月の口の中へと、逆流するように侵入していった。

舌の奥を這い、喉を通り、意識の座に到達する。

数秒の沈黙。

すると、美月の体がピクリと動いた。

まばたき。

深い呼吸。

ゆっくりと視線を動かす。

その目は、もう“綾瀬美月”のものではなかった。

若く、整った容姿。しなやかに動く手足。完璧な外見を持つ女子大生の肉体が、中身は権田博士そのものへと変わっていた。

「……こ、これが……ふふ、すばらしい……。若さ、柔らかさ、感覚……! まるで生まれ変わったようだ……!」

鏡を見つめ、博士は陶酔したように自らの顔に触れる。

美しい唇、張りのある肌、弾力ある胸元。

「完璧だ……完璧すぎる……これが、私の新しい人生だ……!」

博士は、もう二度と元の肉体には戻らないつもりだった。

シリンダーの中で揺れる本物の美月の魂が、何かを訴えるように震えていたが――

「大丈夫、安心しなさい。君は安全な場所で保管してあげるよ。永遠にな」

実験は終わった。

だが、博士の人生は今、始まったのだ。

かつて白衣と実験ノートにまみれていた老博士、権田重彦(ごんだしげひこ)。

その魂は、今や美貌の女子大生・綾瀬美月の肉体に宿っていた。

「うふふ……ふふふっ……!」

ショッピングモールの鏡の前で、彼女――いや、“彼”は陶酔した笑みを浮かべる。

ミニスカートにふわふわのブラウス。ピンクのリップに艶のあるウェーブヘア。

ヒールを履きこなすスラリとした脚線美に、通行人の男性たちが視線を奪われる。

「どう? みづき~、それめっちゃ似合ってる~!」

「てか、肌つやつやすぎじゃない? 化粧品なに使ってんの?」

取り囲むのは、美月の“元”の友人たち。

彼女たちは疑うこともなく、“美月”が相変わらず美人でノリが良いことを喜んでいた。

権田博士は、内心ほくそ笑む。

(この肉体には、知性も美も備わっている……学生らしく振る舞うだけで、みんなが笑いかけてくる……!)

ショッピング、カフェ、プリクラ。

女子大生たちと“キャピキャピ”とはしゃぎながら、博士は青春の感覚に浸っていた。

──スイーツ店のテーブルに並ぶ、映えるパフェとコーヒー。

「ほら、“萌えポーズ”しよ~♡」

「きゅんですっ♡」

友人にスマホを向けられ、ピースサインを作る。

博士は一瞬戸惑ったが、すぐに柔らかな笑顔を浮かべた。

「きゅん、です……♡」

(ばかばかしい……いや、いや? ふふふ、これも……悪くないな)

スマホの画面に映ったのは、可愛らしく笑う“美月”。

その瞳の奥に、かつての白髪の老博士の面影は微塵もない。

その日の帰り道、博士は一人で鏡の前に立ち、こう呟いた。

「人は、歳を取るから老いるんじゃない……

望まなくなったとき、老いるのだ。」

鏡の中の美月が、唇を艶かしくなぞり、にやりと笑った。

「だったら私は、これからが青春だよ」

ファッションと遊びで若さを堪能した“美月”――その中身、権田博士は、数日ぶりに大学の地下研究室に戻ってきていた。

「遊びも研究も、若さがあってこそ意味がある。」

そうつぶやきながら、彼女は白衣を身にまとう。

肉体が変わっても、研究者としての誇りは消えていない。

机の上には、新開発の脳波記憶アクセス装置が鎮座していた。

「いよいよだ……この美月の肉体に残された、**記憶の残渣(ざんさ)**を読み解く時が来た」

魂を抜かれた今も、脳細胞の奥底には本人の“感じていたこと”、“考えていたこと”がわずかに残っている。

それを抽出し、再生するという――極めて危険な実験。

彼女は、美月の肉体のこめかみにセンサーを貼り、ゆっくりとスイッチを入れた。

装置が唸りを上げ、視界が眩しくなる。

そして、博士の脳内に“美月の記憶映像”が流れ込んできた――。

大学の講義室。

美月は女子学生たちと談笑している。

「権田先生ってさ、昔はすごかったとか言われてるけど、今はもう老害だよね~」

「マジでそれw プレゼンの時、説明長すぎて寝た~」

美月が笑う。

「私、いつかあの研究室から抜け出してやるって決めてるの。あの人、私の美貌に嫉妬してるだけ。

若い女の可能性を、あの枯れた頭じゃ理解できないのよ」

博士の中で、何かが崩れ落ちた。

目を見開き、装置を外す。

呼吸が荒くなる。手が震えていた。

「嫉妬……? 老害……? この私を、そんなふうに見ていたのか……?」

静かに、しかし確実に怒りの炎が広がっていく。

美月の体を通して感じる鼓動が、怒りと悔しさを倍加させていた。

「この肉体は、私のものだ……だが、その中に宿っていたお前の本心……その侮辱、絶対に許さない……!」

博士は手元の端末を操作し、“保管されていた美月の魂ゼリー”の冷凍シリンダーにアクセスする。

「お前に見せてやる。本当の恐怖と支配を。

自分の体が、どれだけ私に従順になったのかをな……!」

冷たい笑みを浮かべ、彼女は白衣の袖をまくる。

次なる研究テーマは――

**「肉体を通して、魂に罰を与える方法」**だった。

研究室の地下冷却室。

銀色のシリンダーの中で、淡く輝くゼリーが静かに脈動していた。

それが、綾瀬美月の魂。

その魂が発する光は、先ほどの実験以降、わずかに揺れていた。

怒りか、不安か、それとも――恐れか。

その前に立つのは、美月の肉体を持つ博士。

彼女の瞳は冷たく、口元には不敵な笑みが浮かんでいた。

「バカにしてくれたな、美月。老害だの、嫉妬だの。

だが今はどうだ? お前の完璧な体は、私のもの。

なら、お前には――私の“残骸”をくれてやろう」

博士は手元の端末を操作し、隣に設置されたもう一つのシリンダーを開く。

そこには、博士の老いた肉体が保管されていた。

皺の刻まれた皮膚、背の丸まった身体、色あせた髪。

今やただの抜け殻――誰も望まない、役目を終えた器。

「さあ、“お帰りなさい”。だが、居場所は変わったよ。」

博士は、美月の魂ゼリーをシリンダーから慎重に取り出し、装置の注入ポートに接続した。

ボタンを押すと、ゼリーは管を伝って、博士の肉体の口へと流れ込んでいく。

「ぬる……ぬめ……っ、くぅぅ……!」

管の中を這い進む美月の魂は、まるで抵抗するかのように、ゆっくりと進んでいた。

だが、逆らう術はない。

機械は淡々と作動し、やがて――

美月の魂は、博士の老いた体の中へと完全に注入された。

数分後。

ベッドの上で、その体が震え始めた。

まばたき。呼吸。微かな呻き。

やがて、老いた瞳が開かれた。

「……っ!? な、なにこれ……えっ、手が……手がシワシワ……!?」

聞き慣れた高い声ではない。

掠れ、深く、重たい男の声。

それが、美月の声帯でなく、博士の古びた声帯から漏れ出たのだ。

「うそ……いやっ、こんなの、私じゃない……! 戻して……やめてぇ……!」

鏡を見せられた彼女は、自分がかつて見下していた“権田博士”そのものになっていることに気づく。

その様子を、若く美しい自分の元の肉体――つまり博士が乗っ取った美月の体が、笑いながら見下ろす。

「どうだ? “私”になった気分は。

老いて、重く、誰にも相手にされない肉体。

魂だけでは、美貌も若さも手に入らないと理解したか?」

美月は、膝を抱えながら震えた。

もう“可愛い女子大生”でも“憧れの美月”でもない。

彼女は今、その価値を奪った相手の“抜け殻”に閉じ込められたのだった。

――重い身体、鈍い関節。

綾瀬美月の魂が閉じ込められたのは、元・権田博士の肉体だった。

鏡の前には、しわだらけの顔。

かつて自分があざけった老人の姿。

(戻らなきゃ……このまま終わるなんて、絶対に嫌)

美月は、かつて自分のものだった体――今や博士が乗っ取っている姿を思い浮かべるたびに、怒りと屈辱で胸が詰まった。

「でも、なぜ……あの人は私をそこまで憎んだの? ただの小言だけだったのに……」

その疑問を解き明かすため、美月は老いた手で、博士の研究ログにアクセスする。

そして、脳内深層記憶を可視化する実験装置、**「Mnemosyne Extractor(ネモシネ・エクストラクター)」**を起動した。

これは、“本人すら意識していなかった記憶の奥底”を再生する装置。

本来は倫理的に使用禁止に近いが、美月はもうそんなことを気にする余裕などなかった。

記憶投影、開始。

そこに映し出されたのは、かつての研究室の映像。

若い美月がレポートを手渡し、権田博士――つまり、今の自分の肉体が、それを受け取る場面だった。

「ありがとうございますっ、先生。今日の講義もすっごく勉強になりました!」

「……あ、ああ。うむ。……気をつけて帰りたまえ」

表面上はいつも通りの会話――

だが映像はそのまま権田の内心を再現し始めた。

(また来てくれた……今日も笑顔がまぶしい……)

(あの子の目が、声が、私のような老いぼれを見てくれるだけで……)

(いけない、これはただの指導者としての情……いや、違う。……これは――)

(私は、あの子に……恋をしている)

美月は、呼吸を止めた。

椅子に縛られたままのような感覚。

目の前に広がるのは、かつて自分が浴びていた“視線の正体”。

さらに記憶は続いた。

夜の研究室。誰もいない空間で、権田博士が一人、机に伏せながらつぶやく。

「美月くん……君は、私の光だった……」

「もう一度、君の瞳でこの世界を見られたら、どれほど幸せだろうか……」

「……だったら、どうして……!」

美月は震える手で装置を止めた。

「どうして、“私”の体を奪ったのよ……! 恋をしてたなら、どうしてそんなこと……!!」

けれど答えは、すでに美月の胸の中にあった。

(――だから、奪ったんだ)

博士は、美月を手に入れることはできなかった。

愛していたのに、若さも、立場も、何もかもが届かなかった。

だから、せめて――その“器”だけでも手に入れようとしたのだ。

それは恋ではなく、欲望と絶望が混ざり合った支配。

「愛していた? 冗談じゃない……

そんなの、ただの独りよがりの狂気じゃない……!」

美月の心は、怒りと、そして言いようのない恐怖に満ちていった。

彼女は誓う――

(取り戻す……この体も、人生も、全部。絶対に……!)

白衣を脱ぎ捨て、軽やかなワンピースに身を包んだ“美月”。

だがその中身は、かつての老博士――権田重彦である。

鏡の前で口角を上げる。

「綾瀬美月……君の体は、思っていた以上に“魅惑的”だな」

髪をかき上げ、紅をひく。

仕草一つで男たちが振り向くこの体に、博士はすっかり順応していた。

そんな“美月”が向かうのは、研究室のベッドに座る男――博士の体を持つ、美月の魂。

しわだらけの手、力の抜けた腰、乾いた声。

だが、その瞳にはまだ美しき“自分”を取り戻そうとする執念が宿っていた。

「調子はどう? 私の…いや、“お前の”体は」

博士の笑みが含みを帯びる。

「ふふ……今日は、ちょっとだけ“遊び”に付き合ってくれないかしら」

美月の肉体がゆっくりと近づく。

胸元が開いた服、香水の甘い香り、柔らかな太もも、艶やかな唇。

博士の体に入れられた美月(魂)は、目を背ける。

「やめて……気持ち悪い……近づかないで……!」

だが、博士の肉体は反応してしまっていた。

血流が変わる。

呼吸が荒くなる。

かつて“愛した対象”だった肉体を前に、意志とは裏腹に反応してしまう。

「うそ……この体……勝手に……!」

「気づいてる? 君の体は、君よりも私を覚えてるのよ」

博士は、美月の肉体で笑いながら、かつての自分の肩に手を置いた。

「私の吐息、私の瞳、私の肌に――お前はずっと、触れられてきたんだよ」

もはや抗えなかった。

美月の魂が宿った老いた体は、震えながらも“美月”にすがりつく。

その姿を見て、博士は心の中で嗤う。

(ほら……結局は肉体の檻に勝てない。

愛した対象にひざまずき、哀れなほどに欲してしまう。

お前は私の中身を軽蔑していたはずなのに、

今は“私の外見”に、屈している)

博士はそっと囁いた。

「おかえり、わたし。あなたは、ずっと私のものだったのよ」

大学構内にて――

「……本当に申し訳ありません。被害者の方の心のケアを最優先に対応いたします」

学部長の厳しい表情とともに、会議室の扉が閉じられた。

その後ろで震える手を握りしめていたのは、“綾瀬美月”――

だがその中身は、かつての権田博士だった。

「怖かったんです……急に背後から触られて……『私のものだ』なんて……あの人、完全に狂ってる……!」

涙を浮かべながら、そう証言する“美月”の演技は完璧だった。

そう、セクハラをしたとされる加害者は――

今や博士の魂を閉じ込められている、老いた博士の肉体に入った**“もう一人の美月”**。

もちろん、真実は逆だった。

美月の魂は、博士の肉体に入れられ、強制的にその人生を押しつけられた被害者。

だが証拠は一切ない。

魂の入れ替わりなど、誰も信じてはくれなかった。

「接近禁止命令? そ、そんな……! 私は……私は美月なんです! あの子が嘘を……!」

「もうやめなさい」

事務員に腕を掴まれ、連れ出されるその姿は、まるで罪人だった。

後日、大学のカフェテラスにて。

美しいワンピース姿の“綾瀬美月”は、笑顔でスマホを覗いていた。

SNSには、ファッション誌の取材風景、自撮り、ランチ会――

“理想の女子大生”としての人生を、博士は完全に手に入れていた。

「もう“あの人”が私に近づいてくることはない。

過去も、研究も、罪も……すべて“彼”に押しつけたから。」

美月の魂が、かつての肉体の中で孤独に暮らしているなど、誰も知る由もない。

彼女は言った。

「私の名は、綾瀬美月。

未来は、私のものよ」

その笑顔は美しく、そして誰よりも冷たかった。

「美月~! 今度みんなで沖縄行くんだけど、空いてる?」

メッセージアプリの通知に、博士の心が一瞬ざわめいた。

友人たちからの誘い。行き先は沖縄のビーチ。

「(ビーチ……水着……身体を見せる場所……)」

“美月”である今の博士は、鏡に映る完璧なボディラインにいつも陶酔していた。

だが、それと同時に、一つだけ気がかりな点があった。

――胸が、少し控えめなのだ。

「……多少ボリュームがあった方が、男受けも、女子の中でも映える……」

そう呟くと、博士は手元の通販アプリを開き、シリコン製の極厚パッドを注文した。

沖縄、白浜のビーチ。

青い空、透き通る海、若者たちの笑い声。

“美月”は、白のフリル付きビキニに身を包み、友人たちと並んでいた。

「美月~! なんか今日スタイル良すぎじゃない? なにそのバスト、ヤバッ!」

「えっ、ほんと? そうかな~?(※多少の加工はしてある)」

笑いながらピースを決める博士。

だが内心はヒヤヒヤだった。

水に入ったら、バレるかもしれない――。

「泳がないの?」「うん、ちょっと日焼けが心配で……♡」

会話を巧みにかわしながら、博士は“見られるだけ”を楽しんだ。

男たちの視線、女友達の羨望、それらすべてが甘美だった。

(ああ……これが、“美月”として生きるということか……!)

だが、波打ち際で戯れる仲間たちを見つめるうちに、

胸元の不自然なふくらみが少しズレてきていることに気づく。

「……まずい」

すぐにパーカーを羽織り、笑顔で言った。

「ねえ、そろそろカフェ行かない? わたし、スイーツのほうが好き~♡」

誰も博士の秘密には気づかなかった。

少なくともその日は――。

「…うわ~、やっぱり美月ちゃんって可愛いけど、ちょっと胸だけ控えめだよねぇ」

沖縄のビーチで撮った集合写真を見て、友人のさやかが何気なく言った一言。

周囲は「やめなよ~」と笑って流したが、その言葉は、美月の体に入った博士の心に深く突き刺さっていた。

(そうだ……この体に唯一足りないのは、バストの存在感。

美月の魅力を“完璧”にするには、あとほんの少し、ボリュームが必要なんだ)

博士は、すぐに研究に着手した。

テーマは――「局所脂肪移動薬:Adipo-Swap」。

数日後、研究室に呼び出されたさやかが言った。

「えっ、これ飲むとどうなるの? 美月ちゃんの新作ダイエットサプリ?」

「ううん。交換型よ。あなたの“余ってるところ”と、私の“足りないところ”、ちょっとだけ分け合いましょって感じ?」

さやかは笑った。「えー、別にいーよ? たしかに私、でかすぎて困ってるくらいだし」

乾杯のように薬瓶を交わし、二人は同時に服用した。

効果は数分で現れた。

さやかが「ん……? なんか、軽くなってない?」と胸を触るころには、

“美月”は、自分のビキニが張り詰める感覚に目を見開いていた。

「うそ……これ、私の体……なのに……重さが……ある……!」

鏡の前に立つと、そこにはバランスの取れた、豊かな曲線美を備えた“美月”がいた。

ウエストの細さに対して、絶妙なバストの存在感――理想が、今ここにある。

さやかは笑った。「マジで? あたしちょっとスッキリしてラッキーかも♪」

博士は笑顔で返したが、内心ではこう呟いていた。

(これで完成だ。完璧な美月が、ついにここに生まれた――)

沖縄の青い海、白い砂浜、抜けるような空――

美月(中身は博士)は、そのビーチの中心にいた。

白のビキニに身を包み、胸元は以前よりも豊かに、自然な丸みと張りを見せていた。

太陽の光が肌を照らすたび、目を惹く存在感が強調される。

「美月ちゃん、写真撮ってあげる~!」

「え、めっちゃ映えてる! SNSに載せたいくらい♡」

「てか、スタイルやばすぎじゃない?」

まわりには、男も女も自然と集まってくる。

「綾瀬さん、どこから来たの?」「東京の大学生? 連絡先、交換しよっか?」

笑顔で応じる“美月”の中身――博士は、満ち足りていた。

(この反応……やはり“形”が全てを支配する……)

一方、さやかはというと――

「あれ? なんか、さやかちゃん印象変わった?」「前もっと……いや、なんでもない」

「……なんでもないって、なに」

さやかの胸元は以前よりもすっきりしていた。

「バランスいいって感じだね~」と女友達はフォローしてくれるが、明らかに視線の集まり方が違う。

さらに、かつて“巨乳キャラ”として男子からチヤホヤされていた彼女に対し、今は“目立たない子”の扱い。

「…ねぇ、美月。ちょっと話せる?」

夕暮れの砂浜で、さやかが目を伏せて切り出した。

「……やっぱり、戻してほしい」

博士は小さく笑う。「どうして? あんなに“スッキリしてて楽”って言ってたのに」

「……あれは冗談。やっぱり、胸があるって大事だった。あたしの“らしさ”だったんだよ……」

博士は一瞬だけ目を閉じて、答えた。

「じゃあ、“戻す”かどうか、少し考えさせてもらえる?」

さやかが顔を上げると、そこにはニッコリと微笑む美月の姿――

だがその笑顔の奥には、明確な優越感と支配の気配が滲んでいた。

博士は知っていた。

脂肪の量は、単なる体の一部ではない。

それは人間関係、他者からの視線、自分という存在の重みを左右する“武器”なのだ。

「返すかどうかは、わたし次第よ。さやかちゃん」

そう呟きながら、博士は再びビーチの中央へと歩き出した。

砂浜に残されたのは、さやかのかすかな悔しさと、小さな足跡だけだった――。

胸の脂肪量を手に入れて以来、完璧なボディラインを得た“綾瀬美月”――その中身、博士は満ち足りていた。

しかし、日常のふとした瞬間、ある違和感が彼女を苛立たせ始める。

──視線が、わずかに“下から見上げる”角度にある。

同じくモデル体型のさやかと並んだ写真では、やはり微妙な身長差がある。

数センチの差だった。だがそれが、美の完成度において致命的な“ズレ”だと博士は感じていた。

(スタイルとは、相対的な支配でもある。私は、上から見下ろされてはならない)

そうして、博士は新たな薬の研究に着手した。

名を――「GROW-TRANSFER β-01」。

対象者の“骨格成長データ”と“ホルモン値”を一時的に同調させ、身長を強制的に移す薬だった。

ある日、さやかが研究室を訪れる。

「なにこれ? また新しいやつ? 美月ってほんと美容オタクだよね~」

「ちょっとした実験なの。一緒に飲んでみない?」

「ふふ、また“分けっこ”するの? まぁ、いいけど~♪」

さやかが軽く引き受けると、博士は心の中でほくそ笑んだ。

(今度は“上から”君を見る番だよ、さやか)

効果は即効だった。

数時間後、博士の脚は微かに伸び、骨盤位置が上がり、ヒールも履いていないのに“目線が高くなっている”と明確に感じた。

鏡の中の“美月”は、スラッと背筋を伸ばし、全身のシルエットが縦に引き締まって見える。

その横で、さやかが呟いた。

「……え、ちょっと待って。私……なんか縮んでない? てか、え? 美月の方が、背高くない?」

博士はあくまで自然に笑った。

「たぶん気のせいよ? 私、今日スニーカーだけどな~♡」

さやかは鏡を見て、動揺を隠せなかった。

「なんで……?」

だが、薬の効果は徐々に固定化されていく。

後日。

大学の廊下で、二人が並ぶ姿を見た男子学生たちの声が漏れる。

「え、美月ってあんなにスタイル良かったっけ?」

「身長も高く見えるし、脚めっちゃ長くない?」

「隣のさやか、前の方が目立ってたよな…?」

“美月”は微笑んだまま、わざとヒールの音を響かせて歩いた。

すれ違うさやかの頭を、軽く見下ろす高さから。

(やっと、私は完全になった)

沖縄の白い砂浜を歩く、美月とさやか。

照りつける太陽の下、ふたりの姿は一見、仲のいい女子大生同士に見えた。

──しかし、その“立ち位置”は明確に変わっていた。

「うわ……美月ちゃん、脚長っ!」

「え、さやかってこんなに小さかったっけ?」

周囲から聞こえる、心ない感想。

その言葉に、さやかは何も言い返せなかった。

たしかに、美月の身長は以前より明らかに高くなっていた。

脚の付け根の位置が違う。目線が違う。

水着姿になれば、シルエットの差はさらに顕著だった。

ビキニから覗く背筋のライン、ヒップから太ももにかけての伸びやかさ――

視線を奪っていたのは、明らかに“美月”の方だった。

「さやかちゃ~ん、こっちで写真撮ろうよ~」

「え、美月さんも一緒に! はいチーズ!」

スマホに収められた写真を、さやかはそっと確認する。

画面の中の自分は、美月の肩あたりまでしか背がなく、まるで“付き添いの子”のようだった。

「……ねぇ、美月」

帰り道、さやかが沈んだ声で切り出す。

「……身長、返してくれない?」

美月は振り返り、笑顔で首をかしげる。

「え? なんのこと?」

「わかってるでしょ……あの薬。あんたが、私から奪ったんでしょ……」

しばしの沈黙。

美月はゆっくりと背筋を伸ばし、見下ろすようにさやかに向き合った。

「……そうね。確かに、私は“君の高さ”をもらったわ」

さやかの手が震える。悔しさ、屈辱――そして認めたくない敗北感。

「でもね、さやかちゃん。私ね、もうこの高さじゃないと生きていけないの」

その言葉に、さやかは絶句した。

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

転生先はご近所さん?

フロイライン

ファンタジー

大学受験に失敗し、カノジョにフラれた俺は、ある事故に巻き込まれて死んでしまうが…

そんな俺に同情した神様が俺を転生させ、やり直すチャンスをくれた。

でも、並行世界で人々を救うつもりだった俺が転生した先は、近所に住む新婚の伊藤さんだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる