1 / 1

いきなり最終回

しおりを挟む

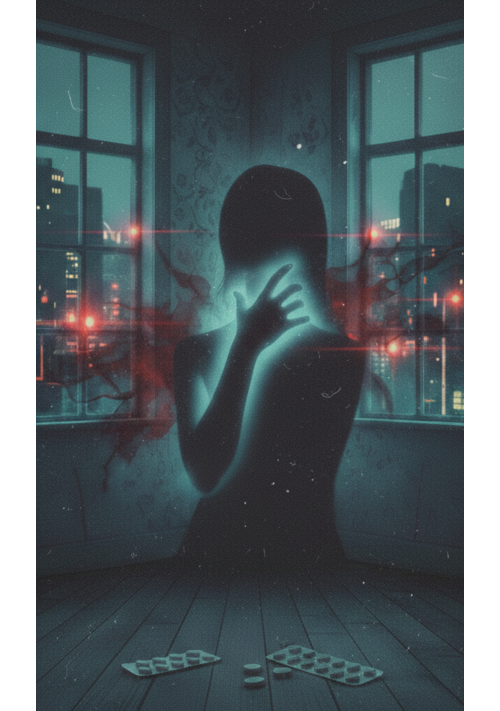

白い部屋だ。とても、学校の一室とは思えない。壁は全部白い幕で覆われ、窓は閉じられている。部屋はクーラーがガンガンに聞いており、冷え切っていた。部屋にあるのは、椅子が一脚。その奥で、一人の生徒が、両腕を背中で組んで立っている。

胸下まで伸びる漆黒の髪。制服も黒。タイツも黒。上履きも黒。唯一白いのは手袋だけだ。彼は、まるで得物を前にした蛇の様に、舌をなめずった。

高校入学第一週でなぜこうなった。新入生は、頭で必死に回想する。

興味本位で、「創作研究部」なる部活の見学を希望した。東棟一階の隅にある、空き教室。四つのテーブルをくっつけて、三人の生徒が何やら作業していた。全員極度の集中状態にあるらしく、こちらに見向きもしない。

一人は、茶髪ショートの活発そうな眼鏡女子だった。アイパッドに漫画を描いている。

「あの黒髪の女の子の写真は?」

「あれは、部長の写真。常に部長に応援されているということを思い出させてくれる大切なアイコン。見れば、いつでも、一番大切なことを思い出せる」

「一番大切なこと?」

「作品数こそ全て」

もう一人は、眼鏡をかけた神経質そうな男子。ノートに単語の羅列を書きなぐっている。

三人目は、髪の毛が床につきそうなほど長い黒髪だった。夏場のあせもが心配だ。彼は、電子辞書の様な折り畳み式メモに、ひたすら文言を打ち込んでいた。おそらく、彼が部長だろう。

「あの……見学いいですか」

遠慮がちに言うと、眼鏡男子がこちらを向いた。鼻が高く、目は細く、端整な顔つきだった。

「リョウ部長は素晴らしい部長だ。しかし、同時に誰よりも厳しい部長だ。自分にも部員にも」

声には、尊敬の念がにじみ出ていた。新入生は反射的に答えた。

「素敵じゃないですか」

小説投稿サイトで、ファンタジー小説を書いている。誰にも邪魔されず、誘惑も少ない創作環境というのは、ひどく魅力的に見えた。

だから、入部希望を出した。

眼鏡男子に、所定の時間にここへ来るよう指示された。で、実際に来てみたらこの様だった。

「座れ、新入生」

妙に色っぽい、けれども威圧感のある声だった。あまりの迫力に、二つ上の先輩だとは、にわかに信じがたかった。

「聞こえなかったか、新入生。座れ」

「はっはい」

慌てて席に座った。背筋を伸ばして、相手を見る。部長は、部屋の寒さに負けない、冷たすぎる釣り目で、こちらを睨んできた。まるで、殺人犯の犯人を追い詰める刑事。

「私は創作研究部部長のリョウだ。漢字で書くと『あかるい。 あきらか。 はっきりしている』という意味である『亮』だ。 君は?」

「ツカサです」

「よろしい。ではツカサ君。創作履歴書を拝見させてもらった。君は沢山の創作技法に精通しているようだね。大変勤勉なことだ。しかし、工具箱は、必要な道具をいつでも取り出せるよう、整頓されなければ意味がない」

リョウは、教室を左右にゆっくりと歩きながら、呟いた。

「適切な一文の長さは?」

「60字以内。理想は20~40字、キャッチフレーズでは11.5字。意図的に破る文には問題ありません」

「結構。コピーライティングの領域まで手を伸ばしているね」

リョウは、ゆっくりと頷きながら、次の質問へ移った。

「では、起承転結以外の物語の構造を述べよ」

「三幕構成、ヒーローズジャーニー、BS2、13フェイズ、ショートショートにおけるフリとオチ、短編漫画における起承承承転結……」

「よろしい」

そのあと技術について、やたらと突っ込んだ質問が続いた。恐らく、彼も小説書きなのだろう。

「君は学んだ知識の中で、有用なものを試したことがあるかな」

「はい。参考書は、読むだけでは意味がありません」

「で、実際にそれらの創作技法を用いて、読者はついてきたのかな? また、それらの技法を用いていないと思われる作品群は、読者から見放されていたかい?」

冷たい視線。嘘をついても無駄だ、とでも言いたげだった。

「いいえ。ネットでは、物語の法則という言葉すら知らないような人たちが、大きく読者数を伸ばしています。また、教本からではなく、実践を通して習得し、使いこなしているような方もいます」

「では、技法書に執心している暇があったら、長編の一本や二本、完成させた方が良かったのではないかね」

知的で、落ち着いた物言いに、ツカサはたじろいだ。リョウは、口をつぐんだ。言葉の意味を、しっかりと受け入れるまで、まっているらしかった。

「それは……そうですね」

脇から手にかけて汗が滴ってきた。部屋の空気は張り詰めている。高校入学時の面接ですら、ここまで緊張しなかった。

「ネットにはびこっているのは、努力した天才どもだ。技法書ばかり読んで、自分の実力から目を背け、創作そのものをないがしろにしている凡人に、勝ち目などあるはずがない」

まるで、子供をあやすような声色だった。たった二年、早く生まれたに過ぎないのに。

ツカサは胸の中がむかむかして、思わず口走った。

「努力はしています。メモ帳は三年以上書き貯めてます。文章技法、小説の書き方、脚本術、それぞれ10冊以上は読みました。好きな小説の文体模写もしました。映画や漫画、小説のストーリー分析もしました。電子書籍のサブスクと図書館を併用して、集中力、習慣化、メンタル管理、睡眠、休息、発想術、ビジネス文章、インプット、アウトプットなどなど、創作に役立つと思われるあらゆる本を借り、読書ノートも作っています。毎週図書館やブックカフェにも通ってます。もちろん、文字書きもしています。なりきりチャットに参加してキャラクター造形を学んだり、創作企画に参加したり、ブログで5~8万字程度の中長編も数作書き、500字ショートショートも数十本執筆しました」

ツカサが睨みつけても、リョウは顔色一つ変えなかった。急に、リョウが怖くなってきた。口が細くなり、言葉がごもる。焦りと恥ずかしさで、顔が熱くなった。

「続けたまえ」

「せっ生活習慣にも変えました。毎日体を動かすようにして、しょしょっ食生活や睡眠時間もちょっとは気を使ってます。それとか……あの……より深いテーマや、リアリティあるキャラを書くために小説以外にも……えっと、ドキュメンタリーや、哲学書も読みました。休日は旅行行ったり、美術館、個展、同人即売会にも足を運んでます」

「それで?」

全く抑揚のない声だった。リョウは眉すら動かさない。ツカサは、人間以外の何かと話している気がしてきた。

「もちろん作品自体にも気を使ってます。今書いているものを例に挙げますと、世間の評価が得られなかったときに心がへし折れるのを防ぐために、自分の興味があるテーマやジャンル、キャラを選びました。ジャンル、テーマ、世界観、キャラの設定、シナリオの構造、全部素直に参考書に従いました。その上で、何が面白くて何がつまらないのか自分なりに考え、取捨選択して、王道に仕上げました。執筆中、道に迷わないように、プロットも年を跨いで徹底的に練りました」

まくしたてたせいで、息が上があがった。興奮で顔が熱くなる。

リョウは、返事の代わりに、大げさに拍手した。

「どうやら、君はよっぽどつまらない作品を沢山読んできたらしいね。駄作を書きたくないという気持ちは、よく伝わってきたよ」

急に、グイッと顔を近づけてきた。あまりの迫力にツカサは思わずのけぞった。

「では、執筆速度は上がったのか?」

痛いところを突かれた。

「下がりました。二日で1000字がいいところです」

「だろうな。技法に縛られて、身動き出来ていない」

「それは、そうですが!」

リョウは手をかざし、ツカサの言葉を遮った。

「ホームランを打つためには、まずバッターボックスに立たねばならない。ストライク覚悟で」

「私は何度も立っています」

「そうかもしれない。が、絶対数が少なすぎる。何歳から創作を始めた? 技法を学ぶより、作品作りに力を入れた時、君は何歳だった? SNSから離れるのにどれだけ時間がかかった? ゲームやアニメ、映画や漫画を減らしたのはいつからだ? 小説が書けない言い訳をするために、旅行や画廊に行き始めたのは?」

一番聞かれたくないことを的確についてくる。胸中を見透かされているようで、不気味だった。

ツカサは、わめきたくなるのを押さながら、声を絞り出した。

「一年前からです」

リョウは、やれやれと言った様子で、首を横に振った。

「遅すぎる。まあ、早かったとしてもさして変わらないがね。こと創作界隈において創作技術を知っているか否かは大した問題じゃない。残念ながら、今の君は絶対に失敗する。小説執筆の『原則』をわかっていないからだ。万物不変のルールを知っていないからだ。『原則を完璧に理解し、よどみなく実行せよ。しからば基礎を欠く者には、必勝なり』。これは、某国の特殊部隊員の言葉だ」

「じゃあ、小説執筆の原則って何なんですか!」

リョウは藁にもすがる気持ちだった。これだけやってダメなら、他にどうすればいいのか。知っているのなら、ぜひとも教えてほしかった。

「大切なのは──」

たっぷり間を置いて、リョウは言った。

「作品数こそ全て!」

「技術もたいせ……」

「人の話は最後まで聞き給え! ツカサ君!」

リョウは、バチンと床を蹴った。彼の憤怒の表情には、狂気がはらんでいた。

驚いてツカサは、後ろにつんのめりそうになった。衝撃の後、じわじわと心の中に恐怖の感情が湧き上がってくる。

もしかしたら、自分は致命的に、間違ったことをしてきたのではないか。

「才能は運でカバーできるが、運は才能でカバーできない。運をカバーするのは試行回数、つまり作品数だ。そう、究極、読者の評価は運次第であり、君の努力ではどうにもならない。もう一度言う。作品の良し悪しは努力では決定しない。運と、才能と、作品数だ。技術なんざクソくらえ!」

「ですが、最低限の技術的知識は必要です」

再びバチンという音が、部屋に響き渡った。

「義務教育レベルで十分だ。あとは、巷の技法書一冊程度……いや、今の君にはそれすらも必要ないか」

「は?」

「君がやっていることは究極、引き出しの奥にしまう予定の日記を、延々と書いているだけだ。誰も読みたくはないし、誰の目にも触れない。それを読みたいと思うのは、君自身に興味を持っている人だけだろう。だが、ネット上のつながりは上っ面だけで、君自身に興味を持つ人なんていない。たとえいたとしても、君の妄想へ耳を傾けるほど、ヒマで寛大な読者など存在しない」

ツカサは、思わず立ち上がった。

「いいえ! 私の読者は感想を書いてます。彼らを貶めるような真似は許しません」

「座りたまえ、ツカサ君!」

燃え上がった闘争心は、強烈な一喝で沈んでしまった。

人差し指を横に振りながら、リョウは淡々と語る。

「君たちは承認ボタンで傷をなめ合い、目を逸らしているだけだ。閉鎖的なコミュニティーの中で、それぞれが『私は人気である』という真実を捏造し、現実逃避しているだけだ……運も才能もなく、作品数も少ないという真実からね。心の中で互いに互いをどうでもいいと思いつつ、興味もない素人小説を流し読みし、承認ボタンをおして適当なコメントをつける。現実逃避の対価として仕方なく承認し合っているだけだ。時間の無駄だ」

「違います。私は毎回ちゃんと作品と向き合って、感想を書いています」

ほとんど負け惜しみだった。少しでも抵抗しないと、心が折れそうになる。

「君はそうなのかもしれない。しかし、君以外が誠実な読者だとなぜ君が断言できるのだろうか? ファンタジーなら心が読める魔法もあるだろうが、ここは現実だ」

現実なのだ、とリョウは強く繰り返した。

「どんなにネットで評価されようと、現実には何の影響も及ぼさない。もう十分わかっているはずだ。不運で才能にも恵まれない君は、現実に影響を及ぼす程、人気になることなどできはしない。ネットで繋がっている暇があったら書いて書いて書きまくる! それだけだ」

「私達はお互いを高め合うために繋がっています。お互いに足りない知識を補って、研鑽に励む時間が無駄であるはずがありません」

「私はその時間が傷のなめ合いだと言っているんだ。それだけ技法書を読んだのなら、足りない知識などごくわずかなはずだ。それとも、……先ほど私にしてみせたように、知識と努力量でマウントをとって、優越感に浸りたいだけか?」

「それは……その……」

パチン、と手を叩くとリョウは首を傾げた。

「では、質問を変えよう。君は自分の家族や友達に長編小説を見せようとして、それを肯定的に受け止められたことがあるのか? 技法が、現実に、通用したことがあるのか?」

現実離れした部屋の光景のせいか、攻め続けられたせいか。ツカサは頭の中まで真っ白になってしまった。もはや、長々と反論する気力もなかった。ツカサは力なくうなだれると、ぼそりと言った。

「いいえ」

「そうだろう、そうだろうとも。有名な作家ですら家族に酷評されたという逸話はいくらでもある。逆に言えば、凡作は、身内に酷評される権利すらない。……これをそのままネットの世界に置き換えてみなさい。君の読者の正体は何だ?」

考えてみれば、野良の読者にコメントされたことは、数えられるほどしかない。そのどれもが冒頭一話だけのコメントで、その後は音沙汰ない。

「わかりません」

リョウの口元が歪み、知的な笑みが浮かんだ。ツカサはあろうことか、嬉しく思った。こんなにも賢い彼が、俺のことを気にかけてくれる!

もはや、彼の言う言葉は、意味が何であれ、正しく聞こえてくる。彼が絶対正義であるかのような錯覚すら覚えた。この胸の恐怖は、彼以外の別の場所からもたらされたのだ。恐らく、自分の心だ。リョウは、自分の心に巣くった苦痛から、ツカサを救ってくれたのだ!

「もっとも、苦労して読者を得たとしても、今度は失う恐怖におびえるだけだ。日々数字に追い立てられ、何もかも犠牲に必死の思いで小説を書きなぐる。承認の麻薬的な快楽を燃料に、自分の人生を燃やしてね。だが、他者評価が運と才能に依存する以上、その恐怖はいつか確実に現実のものとなる。あとに残るのは、無茶苦茶になった人生と、全てを失った喪失感と、傷ついた自分だけだ」

ツカサは何かを言おうとした。が、言葉にならなかった。

「君は、こう考えているね。なら、執筆を習慣化し、購読してくれる読者がつけば、苦しみから解放されるのではないかと」

思わず、頷いてしまった。今まさに、自分が考えていたこと、そのものだったからだ。

こちらが思い浮かぶ前に、こちらの意図を汲んでくれる。リョウほど、頭のいい人を、ツカサは他に知らなかった。

「では実際に、執筆を習慣化したとしよう。奇跡的に購読してくれる読者も、ついてきたとしよう。それでも問題は山積みだ。勝ち続けたとしても、さらに厳しく果てしない戦いが待っている。競争し続けることが社会の本質だからだ。読者を失う強迫観念にかられ、心のゆとりを失うだろう。仲間だったはずの人々を愚痴の捌け口にする。不安を打ち消すため、自分の実力とやらを誇示することで確認したくなる。心当たりがあるだろう? 過去作の栄光に惨めにすがりながら、知識でマウントを取るような輩を」

「ええ。勝手に技法の善悪を決められて不愉快でした」

リョウは初めて、声を荒げ、力説した。

「彼らは当然、周囲の嫉妬や冷笑、反発を買い、孤立する。当然、作品の質や評判にも影響が出る」

彼の声量が、どんどん大きくなっていった。まるで、歌のサビの前の様だった。

「嘆かわしいことに、それだけではない。投稿サイトの閉鎖。あるいは学業や仕事の事情やメンタル不調による休載……などなど読者を失うきっかけはいくらでもある。たった一度の休載で読者は容易に消え去る。それだけじゃない。作品が完結してしまえば、読者は君への関心も容易に失う」

リョウは、右手を振り上げ、大声て叫んだ。

「そして、一度失った読者は二度と帰ってこない。繰り返す! 失った読者は、二度と帰ってこない!」

「いや、作品の質が高ければ、読者は帰ってきてくれる!」

「ツカサ君、君は大切なことを忘れているね。作品の質と読者数は比例しない! 作者の技量とも比例しない。そこには何の相関もない。運と才能、そして人目に触れる回数! 表紙のイラストと、キャッチ―な説明文、SNSマーケティング、公募! そして何より作品数! それですべてだ。失った分の読者を補うには、失った分だけ書くしかないんだよ」

リョウは両手のひらを天井に掲げ、恵みを求めるかの如く、震わせた。

「運に恵まれた作品が評価され、運が悪かった99%の作品はただ消え去るのみ。しかし安心したまえ。今ネットで流行っている作品も、十年後には忘れ去られる。現に、有名ノベル投稿サイトの十年前のトップ作品が何だったのか、読者は覚えていないはずだ」

「でも、素人が長期連載している作品もたくさんあります」

「それは錯覚だよ。一発屋は存在すら許されない。だから運が良くて作者の才能にも恵まれた、良質の作品ばかりが目に入る。それを無知の者が見て、自分にもできるかもしれないと錯覚する。……私には哀れで仕方がない。ネットの弊害だな」

彼は額に手を当てて、力なく言った。

今しかない。ツカサは最後の力を振り絞り、再び立ち上がった。

「何事も『自分にはできるかもしれない』という錯覚が、創作の原点ではないんですか!?」

学生とは思えない弁舌が、途切れた。リョウは、しばらく目を瞑る。

「それについては私も同意だ」

そして、力なくため息をついた。

「しかし、続けるハードルは限りなく高く、読まれるまでのハードルじゃそれ以上に高い」

その時、ツカサは気づいた。リョウ自身も、承認欲の負の連鎖に巻き込まれているのではないか。もしかしたら、これは単なる尋問ではないのかもしれない。誰かに言わずにはいられない本音。それを、ぶつけてきているのではないか。匿名の誰かの代表である、新入生に。

「結論を言おう。作品が読まれるかどうかは完全な運しだいだ。作品の完成度を高める努力は大いなる無駄だ。この世には『努力したら必ず夢がかなう』などという、おとぎ話は存在しないからだ。大量の投稿し、少しでも人目に触れるようマーケティングする以外に、努力と言える努力はない!」

リョウは、机の引き出しから、写真を取り出した。ご丁寧にも、写真の下に『前部長』と書かれている。それを思いっきり床に叩きつけると、びりびりに破れるまで踏みつけまくった。

「たとえ読者を得たとしても、『読者を失うかもしれない』という恐怖心に囚われ、他の創作者にマウントを取るようになる。例えば、前部長はSNSを使って部員の進捗状況を監視・管理したり、矯正傘下の講演会モドキをやったり、作品を提出させ添削したりしていた。『読者を第一に考えろ』『方法論こそ全て』。……今思い出しても笑えるな。最終的には、運を実力と思い込んだツケが回り、過去の栄光と現在の自分の落差に耐えられず、創作自体を止めてしまったがね。これを踏まえて、君に問いたいことがある」

リョウが眼前に迫った。ツカサは彼と視線を合わせるために、少し見上げなければならなかった。

『読まれる可能性が限りなく低い作品を、なぜ書くのか』

『ほとんど報われないとわかって、なぜ努力するのか』

『膨大な時間と体力と労力を消費して、苦行に明け暮れるのはなぜだ?』

『完成度と読者数が比例しないとわかっていてなお、面白い作品を目指す理由は何だ?』

『ツカサ君。なぜ君は創作をするのだ?』

ツカサは何とかこの場で回答を見つけようとした。

でも、何も思い浮かばない。

目を背け、歯を食いしばることしかできなかった。

先に沈黙を破ったのはリョウだった。

「『小説を書いています』と、自己紹介をして好感を持つ人が何人いると思う? 小説を書く時間があるなら、友達を作りなさい。難しいのであれば、読書しなさい。そっちの方が一般ウケがいいし、生きていくうえでも役に立つ。本を読むのは確かに大変だが、文章に親しんだ君なら、一般人よりかははるかに楽なはずだ」

その声には寂しい優しさが、にじみ出ていた。

「そして、何百冊と本を読んでいるうちに思うはずだ。こんなにも面白い作品があるのに、なぜ自分が創作する必要があるのか。本で社交術を学んだのに、なぜネットに引きこもらねばならないのか、とね。君がより有意義な人生を送れるよう、祈っているよ」

リョウはツカサの隣を通り過ぎる。ガチャッと扉の開く音が聞えた時、ツカサは思い出した。

「子供の頃、道路の白線だけを通って家まで帰るゲームをしました。あれは誰からも教わってないし、できたからといって誰に褒められるわけでもありません。全て自分の内から出で、自分の内で完結しています。達成したとしても、承認も何も得られません。とても集中力を使い、疲れもします。それでも成功した時は嬉しかった。自分で創意工夫して色々やるのも楽しかった。時間を測ってタイムが縮んだ時は、達成感がありました。私はあの遊びをしている時、間違いなく幸福でした」

背中に視線を感じる。ツカサはゆっくりと、後ろを向いた。

「創作も、それと同じです。やりたいからやる。それ以上でもそれ以下でもありません」

リョウは年相応の笑顔を浮かべていた。

「合格だ。我々は君を歓迎する。『執筆量こそ全て』。これを実践すれば、君は必ず成功できる」

ツカサは、へなへなと椅子に座り込んだ。

「ありがとうございます。ありがとうございます、リョウ部長! 一生ついていきます!」

ツカサは目を開けた。どうやら、新入生を待っている間に、立ち寝してしまったらしい。窓は白い幕で覆ってしまったため、電灯をつけていても薄暗い。

「創作に必要不可欠な方法論を、並々ならぬ今期と努力でマスターする。その上で自らの独創性を発揮しなければ、多くの人に読まれる名作は、決して書けない」

名作を書くのは難しい。その事実は変わらない。だが、技術書をかたわらに置いておくことで、迷いなく王道を行くことができる。

リョウは良い人だった。だが、結局のところ彼も自分の権力に酔った、独裁者に過ぎなかったのだ。

彼は、『前部長を追い出した』という過去の強烈な成功体験と、『執筆を極めようという強烈なこだわりを実現した』という絶対的な自信があった。その結果「自分の考えが正しい」という思考停止に陥った。「自分に比べて相手はどうか」「自分と同じ考えで相手が動くか」を基準に考えていた。図に乗りやすく、常にイライラしていて『執筆量こそ全て』と、わめきちらした。俺以外の部員も、「あれだけの事を成した人だから、誰も口出しできない。止められない」と委縮してしまっていた。

だが、俺は違う。俺は、彼のようなヘマはしない。部員思いで、自分を律することのできる人間だ。創作者がどうあるべきかも、二年かけて学んだ。事実、他の部員はみんな、俺が正しいと支持してくれている。俺に不覚はあり得ない。

創作は『方法論こそ全て』だ。質より量なぞ、クソくらえ。締め切りさえ守れていれば、質が重要に決まっている。実際に俺は、方法論で数多の読者を、獲得したのだから!

「座れ、新入生」

もう二度と、内部崩壊を起こしてはならない。故に、新たな部員が本当にわが部活に相応しいのか、よく見定めなければ。承認欲、名誉欲だけで動いているような人間を、入部させてはならない。何より、執筆を重視するあまり、方法論をおなざりにするようなわからずやもいらない。

相手の本音を引き出すため、知識・経験量で圧倒し、徹底的に追い詰め、集中力を削り、建前を打ち崩す。既存の価値観を破壊しつくした後、新しい価値観を植え付ける。耐えられなければそれまでだ。

だがもし、新入生が本物の創作者であるなら、強力な理解者になってくれるだろう。

「聞こえなかったか、新入生。座れ」

ツカサは大きく手を拡げると、語り始めた。

「私は創作研究部部長のツカサだ。漢字で書くと『役目を担う。管理する。支配する』の司ーー」

胸下まで伸びる漆黒の髪。制服も黒。タイツも黒。上履きも黒。唯一白いのは手袋だけだ。彼は、まるで得物を前にした蛇の様に、舌をなめずった。

高校入学第一週でなぜこうなった。新入生は、頭で必死に回想する。

興味本位で、「創作研究部」なる部活の見学を希望した。東棟一階の隅にある、空き教室。四つのテーブルをくっつけて、三人の生徒が何やら作業していた。全員極度の集中状態にあるらしく、こちらに見向きもしない。

一人は、茶髪ショートの活発そうな眼鏡女子だった。アイパッドに漫画を描いている。

「あの黒髪の女の子の写真は?」

「あれは、部長の写真。常に部長に応援されているということを思い出させてくれる大切なアイコン。見れば、いつでも、一番大切なことを思い出せる」

「一番大切なこと?」

「作品数こそ全て」

もう一人は、眼鏡をかけた神経質そうな男子。ノートに単語の羅列を書きなぐっている。

三人目は、髪の毛が床につきそうなほど長い黒髪だった。夏場のあせもが心配だ。彼は、電子辞書の様な折り畳み式メモに、ひたすら文言を打ち込んでいた。おそらく、彼が部長だろう。

「あの……見学いいですか」

遠慮がちに言うと、眼鏡男子がこちらを向いた。鼻が高く、目は細く、端整な顔つきだった。

「リョウ部長は素晴らしい部長だ。しかし、同時に誰よりも厳しい部長だ。自分にも部員にも」

声には、尊敬の念がにじみ出ていた。新入生は反射的に答えた。

「素敵じゃないですか」

小説投稿サイトで、ファンタジー小説を書いている。誰にも邪魔されず、誘惑も少ない創作環境というのは、ひどく魅力的に見えた。

だから、入部希望を出した。

眼鏡男子に、所定の時間にここへ来るよう指示された。で、実際に来てみたらこの様だった。

「座れ、新入生」

妙に色っぽい、けれども威圧感のある声だった。あまりの迫力に、二つ上の先輩だとは、にわかに信じがたかった。

「聞こえなかったか、新入生。座れ」

「はっはい」

慌てて席に座った。背筋を伸ばして、相手を見る。部長は、部屋の寒さに負けない、冷たすぎる釣り目で、こちらを睨んできた。まるで、殺人犯の犯人を追い詰める刑事。

「私は創作研究部部長のリョウだ。漢字で書くと『あかるい。 あきらか。 はっきりしている』という意味である『亮』だ。 君は?」

「ツカサです」

「よろしい。ではツカサ君。創作履歴書を拝見させてもらった。君は沢山の創作技法に精通しているようだね。大変勤勉なことだ。しかし、工具箱は、必要な道具をいつでも取り出せるよう、整頓されなければ意味がない」

リョウは、教室を左右にゆっくりと歩きながら、呟いた。

「適切な一文の長さは?」

「60字以内。理想は20~40字、キャッチフレーズでは11.5字。意図的に破る文には問題ありません」

「結構。コピーライティングの領域まで手を伸ばしているね」

リョウは、ゆっくりと頷きながら、次の質問へ移った。

「では、起承転結以外の物語の構造を述べよ」

「三幕構成、ヒーローズジャーニー、BS2、13フェイズ、ショートショートにおけるフリとオチ、短編漫画における起承承承転結……」

「よろしい」

そのあと技術について、やたらと突っ込んだ質問が続いた。恐らく、彼も小説書きなのだろう。

「君は学んだ知識の中で、有用なものを試したことがあるかな」

「はい。参考書は、読むだけでは意味がありません」

「で、実際にそれらの創作技法を用いて、読者はついてきたのかな? また、それらの技法を用いていないと思われる作品群は、読者から見放されていたかい?」

冷たい視線。嘘をついても無駄だ、とでも言いたげだった。

「いいえ。ネットでは、物語の法則という言葉すら知らないような人たちが、大きく読者数を伸ばしています。また、教本からではなく、実践を通して習得し、使いこなしているような方もいます」

「では、技法書に執心している暇があったら、長編の一本や二本、完成させた方が良かったのではないかね」

知的で、落ち着いた物言いに、ツカサはたじろいだ。リョウは、口をつぐんだ。言葉の意味を、しっかりと受け入れるまで、まっているらしかった。

「それは……そうですね」

脇から手にかけて汗が滴ってきた。部屋の空気は張り詰めている。高校入学時の面接ですら、ここまで緊張しなかった。

「ネットにはびこっているのは、努力した天才どもだ。技法書ばかり読んで、自分の実力から目を背け、創作そのものをないがしろにしている凡人に、勝ち目などあるはずがない」

まるで、子供をあやすような声色だった。たった二年、早く生まれたに過ぎないのに。

ツカサは胸の中がむかむかして、思わず口走った。

「努力はしています。メモ帳は三年以上書き貯めてます。文章技法、小説の書き方、脚本術、それぞれ10冊以上は読みました。好きな小説の文体模写もしました。映画や漫画、小説のストーリー分析もしました。電子書籍のサブスクと図書館を併用して、集中力、習慣化、メンタル管理、睡眠、休息、発想術、ビジネス文章、インプット、アウトプットなどなど、創作に役立つと思われるあらゆる本を借り、読書ノートも作っています。毎週図書館やブックカフェにも通ってます。もちろん、文字書きもしています。なりきりチャットに参加してキャラクター造形を学んだり、創作企画に参加したり、ブログで5~8万字程度の中長編も数作書き、500字ショートショートも数十本執筆しました」

ツカサが睨みつけても、リョウは顔色一つ変えなかった。急に、リョウが怖くなってきた。口が細くなり、言葉がごもる。焦りと恥ずかしさで、顔が熱くなった。

「続けたまえ」

「せっ生活習慣にも変えました。毎日体を動かすようにして、しょしょっ食生活や睡眠時間もちょっとは気を使ってます。それとか……あの……より深いテーマや、リアリティあるキャラを書くために小説以外にも……えっと、ドキュメンタリーや、哲学書も読みました。休日は旅行行ったり、美術館、個展、同人即売会にも足を運んでます」

「それで?」

全く抑揚のない声だった。リョウは眉すら動かさない。ツカサは、人間以外の何かと話している気がしてきた。

「もちろん作品自体にも気を使ってます。今書いているものを例に挙げますと、世間の評価が得られなかったときに心がへし折れるのを防ぐために、自分の興味があるテーマやジャンル、キャラを選びました。ジャンル、テーマ、世界観、キャラの設定、シナリオの構造、全部素直に参考書に従いました。その上で、何が面白くて何がつまらないのか自分なりに考え、取捨選択して、王道に仕上げました。執筆中、道に迷わないように、プロットも年を跨いで徹底的に練りました」

まくしたてたせいで、息が上があがった。興奮で顔が熱くなる。

リョウは、返事の代わりに、大げさに拍手した。

「どうやら、君はよっぽどつまらない作品を沢山読んできたらしいね。駄作を書きたくないという気持ちは、よく伝わってきたよ」

急に、グイッと顔を近づけてきた。あまりの迫力にツカサは思わずのけぞった。

「では、執筆速度は上がったのか?」

痛いところを突かれた。

「下がりました。二日で1000字がいいところです」

「だろうな。技法に縛られて、身動き出来ていない」

「それは、そうですが!」

リョウは手をかざし、ツカサの言葉を遮った。

「ホームランを打つためには、まずバッターボックスに立たねばならない。ストライク覚悟で」

「私は何度も立っています」

「そうかもしれない。が、絶対数が少なすぎる。何歳から創作を始めた? 技法を学ぶより、作品作りに力を入れた時、君は何歳だった? SNSから離れるのにどれだけ時間がかかった? ゲームやアニメ、映画や漫画を減らしたのはいつからだ? 小説が書けない言い訳をするために、旅行や画廊に行き始めたのは?」

一番聞かれたくないことを的確についてくる。胸中を見透かされているようで、不気味だった。

ツカサは、わめきたくなるのを押さながら、声を絞り出した。

「一年前からです」

リョウは、やれやれと言った様子で、首を横に振った。

「遅すぎる。まあ、早かったとしてもさして変わらないがね。こと創作界隈において創作技術を知っているか否かは大した問題じゃない。残念ながら、今の君は絶対に失敗する。小説執筆の『原則』をわかっていないからだ。万物不変のルールを知っていないからだ。『原則を完璧に理解し、よどみなく実行せよ。しからば基礎を欠く者には、必勝なり』。これは、某国の特殊部隊員の言葉だ」

「じゃあ、小説執筆の原則って何なんですか!」

リョウは藁にもすがる気持ちだった。これだけやってダメなら、他にどうすればいいのか。知っているのなら、ぜひとも教えてほしかった。

「大切なのは──」

たっぷり間を置いて、リョウは言った。

「作品数こそ全て!」

「技術もたいせ……」

「人の話は最後まで聞き給え! ツカサ君!」

リョウは、バチンと床を蹴った。彼の憤怒の表情には、狂気がはらんでいた。

驚いてツカサは、後ろにつんのめりそうになった。衝撃の後、じわじわと心の中に恐怖の感情が湧き上がってくる。

もしかしたら、自分は致命的に、間違ったことをしてきたのではないか。

「才能は運でカバーできるが、運は才能でカバーできない。運をカバーするのは試行回数、つまり作品数だ。そう、究極、読者の評価は運次第であり、君の努力ではどうにもならない。もう一度言う。作品の良し悪しは努力では決定しない。運と、才能と、作品数だ。技術なんざクソくらえ!」

「ですが、最低限の技術的知識は必要です」

再びバチンという音が、部屋に響き渡った。

「義務教育レベルで十分だ。あとは、巷の技法書一冊程度……いや、今の君にはそれすらも必要ないか」

「は?」

「君がやっていることは究極、引き出しの奥にしまう予定の日記を、延々と書いているだけだ。誰も読みたくはないし、誰の目にも触れない。それを読みたいと思うのは、君自身に興味を持っている人だけだろう。だが、ネット上のつながりは上っ面だけで、君自身に興味を持つ人なんていない。たとえいたとしても、君の妄想へ耳を傾けるほど、ヒマで寛大な読者など存在しない」

ツカサは、思わず立ち上がった。

「いいえ! 私の読者は感想を書いてます。彼らを貶めるような真似は許しません」

「座りたまえ、ツカサ君!」

燃え上がった闘争心は、強烈な一喝で沈んでしまった。

人差し指を横に振りながら、リョウは淡々と語る。

「君たちは承認ボタンで傷をなめ合い、目を逸らしているだけだ。閉鎖的なコミュニティーの中で、それぞれが『私は人気である』という真実を捏造し、現実逃避しているだけだ……運も才能もなく、作品数も少ないという真実からね。心の中で互いに互いをどうでもいいと思いつつ、興味もない素人小説を流し読みし、承認ボタンをおして適当なコメントをつける。現実逃避の対価として仕方なく承認し合っているだけだ。時間の無駄だ」

「違います。私は毎回ちゃんと作品と向き合って、感想を書いています」

ほとんど負け惜しみだった。少しでも抵抗しないと、心が折れそうになる。

「君はそうなのかもしれない。しかし、君以外が誠実な読者だとなぜ君が断言できるのだろうか? ファンタジーなら心が読める魔法もあるだろうが、ここは現実だ」

現実なのだ、とリョウは強く繰り返した。

「どんなにネットで評価されようと、現実には何の影響も及ぼさない。もう十分わかっているはずだ。不運で才能にも恵まれない君は、現実に影響を及ぼす程、人気になることなどできはしない。ネットで繋がっている暇があったら書いて書いて書きまくる! それだけだ」

「私達はお互いを高め合うために繋がっています。お互いに足りない知識を補って、研鑽に励む時間が無駄であるはずがありません」

「私はその時間が傷のなめ合いだと言っているんだ。それだけ技法書を読んだのなら、足りない知識などごくわずかなはずだ。それとも、……先ほど私にしてみせたように、知識と努力量でマウントをとって、優越感に浸りたいだけか?」

「それは……その……」

パチン、と手を叩くとリョウは首を傾げた。

「では、質問を変えよう。君は自分の家族や友達に長編小説を見せようとして、それを肯定的に受け止められたことがあるのか? 技法が、現実に、通用したことがあるのか?」

現実離れした部屋の光景のせいか、攻め続けられたせいか。ツカサは頭の中まで真っ白になってしまった。もはや、長々と反論する気力もなかった。ツカサは力なくうなだれると、ぼそりと言った。

「いいえ」

「そうだろう、そうだろうとも。有名な作家ですら家族に酷評されたという逸話はいくらでもある。逆に言えば、凡作は、身内に酷評される権利すらない。……これをそのままネットの世界に置き換えてみなさい。君の読者の正体は何だ?」

考えてみれば、野良の読者にコメントされたことは、数えられるほどしかない。そのどれもが冒頭一話だけのコメントで、その後は音沙汰ない。

「わかりません」

リョウの口元が歪み、知的な笑みが浮かんだ。ツカサはあろうことか、嬉しく思った。こんなにも賢い彼が、俺のことを気にかけてくれる!

もはや、彼の言う言葉は、意味が何であれ、正しく聞こえてくる。彼が絶対正義であるかのような錯覚すら覚えた。この胸の恐怖は、彼以外の別の場所からもたらされたのだ。恐らく、自分の心だ。リョウは、自分の心に巣くった苦痛から、ツカサを救ってくれたのだ!

「もっとも、苦労して読者を得たとしても、今度は失う恐怖におびえるだけだ。日々数字に追い立てられ、何もかも犠牲に必死の思いで小説を書きなぐる。承認の麻薬的な快楽を燃料に、自分の人生を燃やしてね。だが、他者評価が運と才能に依存する以上、その恐怖はいつか確実に現実のものとなる。あとに残るのは、無茶苦茶になった人生と、全てを失った喪失感と、傷ついた自分だけだ」

ツカサは何かを言おうとした。が、言葉にならなかった。

「君は、こう考えているね。なら、執筆を習慣化し、購読してくれる読者がつけば、苦しみから解放されるのではないかと」

思わず、頷いてしまった。今まさに、自分が考えていたこと、そのものだったからだ。

こちらが思い浮かぶ前に、こちらの意図を汲んでくれる。リョウほど、頭のいい人を、ツカサは他に知らなかった。

「では実際に、執筆を習慣化したとしよう。奇跡的に購読してくれる読者も、ついてきたとしよう。それでも問題は山積みだ。勝ち続けたとしても、さらに厳しく果てしない戦いが待っている。競争し続けることが社会の本質だからだ。読者を失う強迫観念にかられ、心のゆとりを失うだろう。仲間だったはずの人々を愚痴の捌け口にする。不安を打ち消すため、自分の実力とやらを誇示することで確認したくなる。心当たりがあるだろう? 過去作の栄光に惨めにすがりながら、知識でマウントを取るような輩を」

「ええ。勝手に技法の善悪を決められて不愉快でした」

リョウは初めて、声を荒げ、力説した。

「彼らは当然、周囲の嫉妬や冷笑、反発を買い、孤立する。当然、作品の質や評判にも影響が出る」

彼の声量が、どんどん大きくなっていった。まるで、歌のサビの前の様だった。

「嘆かわしいことに、それだけではない。投稿サイトの閉鎖。あるいは学業や仕事の事情やメンタル不調による休載……などなど読者を失うきっかけはいくらでもある。たった一度の休載で読者は容易に消え去る。それだけじゃない。作品が完結してしまえば、読者は君への関心も容易に失う」

リョウは、右手を振り上げ、大声て叫んだ。

「そして、一度失った読者は二度と帰ってこない。繰り返す! 失った読者は、二度と帰ってこない!」

「いや、作品の質が高ければ、読者は帰ってきてくれる!」

「ツカサ君、君は大切なことを忘れているね。作品の質と読者数は比例しない! 作者の技量とも比例しない。そこには何の相関もない。運と才能、そして人目に触れる回数! 表紙のイラストと、キャッチ―な説明文、SNSマーケティング、公募! そして何より作品数! それですべてだ。失った分の読者を補うには、失った分だけ書くしかないんだよ」

リョウは両手のひらを天井に掲げ、恵みを求めるかの如く、震わせた。

「運に恵まれた作品が評価され、運が悪かった99%の作品はただ消え去るのみ。しかし安心したまえ。今ネットで流行っている作品も、十年後には忘れ去られる。現に、有名ノベル投稿サイトの十年前のトップ作品が何だったのか、読者は覚えていないはずだ」

「でも、素人が長期連載している作品もたくさんあります」

「それは錯覚だよ。一発屋は存在すら許されない。だから運が良くて作者の才能にも恵まれた、良質の作品ばかりが目に入る。それを無知の者が見て、自分にもできるかもしれないと錯覚する。……私には哀れで仕方がない。ネットの弊害だな」

彼は額に手を当てて、力なく言った。

今しかない。ツカサは最後の力を振り絞り、再び立ち上がった。

「何事も『自分にはできるかもしれない』という錯覚が、創作の原点ではないんですか!?」

学生とは思えない弁舌が、途切れた。リョウは、しばらく目を瞑る。

「それについては私も同意だ」

そして、力なくため息をついた。

「しかし、続けるハードルは限りなく高く、読まれるまでのハードルじゃそれ以上に高い」

その時、ツカサは気づいた。リョウ自身も、承認欲の負の連鎖に巻き込まれているのではないか。もしかしたら、これは単なる尋問ではないのかもしれない。誰かに言わずにはいられない本音。それを、ぶつけてきているのではないか。匿名の誰かの代表である、新入生に。

「結論を言おう。作品が読まれるかどうかは完全な運しだいだ。作品の完成度を高める努力は大いなる無駄だ。この世には『努力したら必ず夢がかなう』などという、おとぎ話は存在しないからだ。大量の投稿し、少しでも人目に触れるようマーケティングする以外に、努力と言える努力はない!」

リョウは、机の引き出しから、写真を取り出した。ご丁寧にも、写真の下に『前部長』と書かれている。それを思いっきり床に叩きつけると、びりびりに破れるまで踏みつけまくった。

「たとえ読者を得たとしても、『読者を失うかもしれない』という恐怖心に囚われ、他の創作者にマウントを取るようになる。例えば、前部長はSNSを使って部員の進捗状況を監視・管理したり、矯正傘下の講演会モドキをやったり、作品を提出させ添削したりしていた。『読者を第一に考えろ』『方法論こそ全て』。……今思い出しても笑えるな。最終的には、運を実力と思い込んだツケが回り、過去の栄光と現在の自分の落差に耐えられず、創作自体を止めてしまったがね。これを踏まえて、君に問いたいことがある」

リョウが眼前に迫った。ツカサは彼と視線を合わせるために、少し見上げなければならなかった。

『読まれる可能性が限りなく低い作品を、なぜ書くのか』

『ほとんど報われないとわかって、なぜ努力するのか』

『膨大な時間と体力と労力を消費して、苦行に明け暮れるのはなぜだ?』

『完成度と読者数が比例しないとわかっていてなお、面白い作品を目指す理由は何だ?』

『ツカサ君。なぜ君は創作をするのだ?』

ツカサは何とかこの場で回答を見つけようとした。

でも、何も思い浮かばない。

目を背け、歯を食いしばることしかできなかった。

先に沈黙を破ったのはリョウだった。

「『小説を書いています』と、自己紹介をして好感を持つ人が何人いると思う? 小説を書く時間があるなら、友達を作りなさい。難しいのであれば、読書しなさい。そっちの方が一般ウケがいいし、生きていくうえでも役に立つ。本を読むのは確かに大変だが、文章に親しんだ君なら、一般人よりかははるかに楽なはずだ」

その声には寂しい優しさが、にじみ出ていた。

「そして、何百冊と本を読んでいるうちに思うはずだ。こんなにも面白い作品があるのに、なぜ自分が創作する必要があるのか。本で社交術を学んだのに、なぜネットに引きこもらねばならないのか、とね。君がより有意義な人生を送れるよう、祈っているよ」

リョウはツカサの隣を通り過ぎる。ガチャッと扉の開く音が聞えた時、ツカサは思い出した。

「子供の頃、道路の白線だけを通って家まで帰るゲームをしました。あれは誰からも教わってないし、できたからといって誰に褒められるわけでもありません。全て自分の内から出で、自分の内で完結しています。達成したとしても、承認も何も得られません。とても集中力を使い、疲れもします。それでも成功した時は嬉しかった。自分で創意工夫して色々やるのも楽しかった。時間を測ってタイムが縮んだ時は、達成感がありました。私はあの遊びをしている時、間違いなく幸福でした」

背中に視線を感じる。ツカサはゆっくりと、後ろを向いた。

「創作も、それと同じです。やりたいからやる。それ以上でもそれ以下でもありません」

リョウは年相応の笑顔を浮かべていた。

「合格だ。我々は君を歓迎する。『執筆量こそ全て』。これを実践すれば、君は必ず成功できる」

ツカサは、へなへなと椅子に座り込んだ。

「ありがとうございます。ありがとうございます、リョウ部長! 一生ついていきます!」

ツカサは目を開けた。どうやら、新入生を待っている間に、立ち寝してしまったらしい。窓は白い幕で覆ってしまったため、電灯をつけていても薄暗い。

「創作に必要不可欠な方法論を、並々ならぬ今期と努力でマスターする。その上で自らの独創性を発揮しなければ、多くの人に読まれる名作は、決して書けない」

名作を書くのは難しい。その事実は変わらない。だが、技術書をかたわらに置いておくことで、迷いなく王道を行くことができる。

リョウは良い人だった。だが、結局のところ彼も自分の権力に酔った、独裁者に過ぎなかったのだ。

彼は、『前部長を追い出した』という過去の強烈な成功体験と、『執筆を極めようという強烈なこだわりを実現した』という絶対的な自信があった。その結果「自分の考えが正しい」という思考停止に陥った。「自分に比べて相手はどうか」「自分と同じ考えで相手が動くか」を基準に考えていた。図に乗りやすく、常にイライラしていて『執筆量こそ全て』と、わめきちらした。俺以外の部員も、「あれだけの事を成した人だから、誰も口出しできない。止められない」と委縮してしまっていた。

だが、俺は違う。俺は、彼のようなヘマはしない。部員思いで、自分を律することのできる人間だ。創作者がどうあるべきかも、二年かけて学んだ。事実、他の部員はみんな、俺が正しいと支持してくれている。俺に不覚はあり得ない。

創作は『方法論こそ全て』だ。質より量なぞ、クソくらえ。締め切りさえ守れていれば、質が重要に決まっている。実際に俺は、方法論で数多の読者を、獲得したのだから!

「座れ、新入生」

もう二度と、内部崩壊を起こしてはならない。故に、新たな部員が本当にわが部活に相応しいのか、よく見定めなければ。承認欲、名誉欲だけで動いているような人間を、入部させてはならない。何より、執筆を重視するあまり、方法論をおなざりにするようなわからずやもいらない。

相手の本音を引き出すため、知識・経験量で圧倒し、徹底的に追い詰め、集中力を削り、建前を打ち崩す。既存の価値観を破壊しつくした後、新しい価値観を植え付ける。耐えられなければそれまでだ。

だがもし、新入生が本物の創作者であるなら、強力な理解者になってくれるだろう。

「聞こえなかったか、新入生。座れ」

ツカサは大きく手を拡げると、語り始めた。

「私は創作研究部部長のツカサだ。漢字で書くと『役目を担う。管理する。支配する』の司ーー」

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

意味がわかると怖い話

邪神 白猫

ホラー

【意味がわかると怖い話】解説付き

基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。

※完結としますが、追加次第随時更新※

YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)

お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕

https://youtube.com/@yuachanRio

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる