あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム

ピコサイクス

青春

顔は普通、性格も地味。

けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。

学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?

大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。

真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~

菱沼あゆ

キャラ文芸

突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。

洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。

天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。

洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。

中華後宮ラブコメディ。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件

桜井正宗

青春

修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。

高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。

どうやら、漂流して流されていたようだった。

帰ろうにも島は『無人島』。

しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。

男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

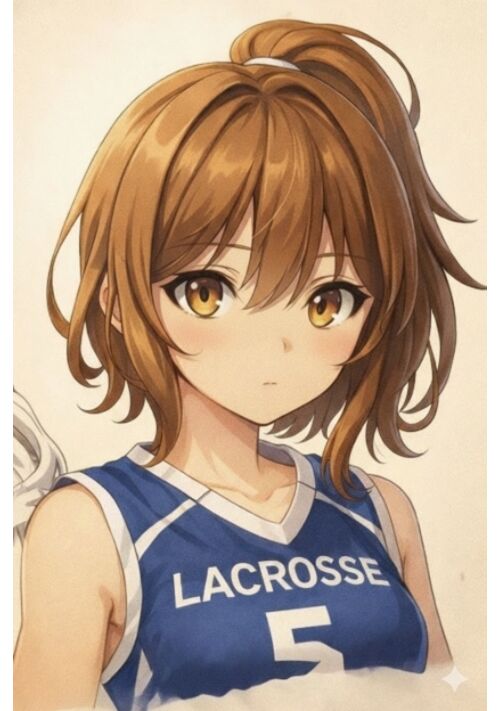

私の守護霊さん『ラクロス編』

Masa&G

キャラ文芸

本作は、本編『私の守護霊さん』の番外編です。

本編では描ききれなかった「ラクロス編」を、単独でも読める形でお届けします。番外編だけでも内容はわかりますが、本編を先に読んでいただくと、より物語に入り込みやすくなると思います。

「絶対にレギュラーを取って、東京代表に行きたい――」

そんな想いを胸に、宮司彩音は日々ラクロスの練習に明け暮れている。

同じポジションには、絶対的エースアタッカー・梶原真夏。埋まらない実力差に折れそうになる彩音のそばには、今日も無言の相棒・守護霊さんがいた。

守護霊さんの全力バックアップのもと、彩音の“レギュラー奪取&東京代表への挑戦”が始まる──。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる