あなたにおすすめの小説

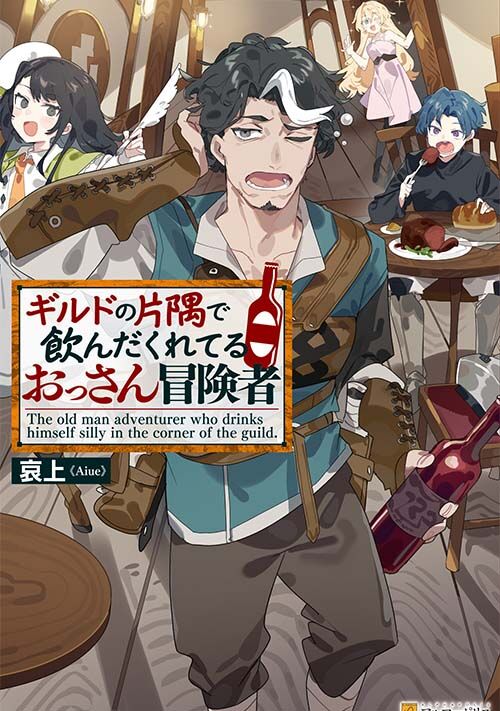

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

家ごと異世界転移〜異世界来ちゃったけど快適に暮らします〜

奥野細道

ファンタジー

都内の2LDKマンションで暮らす30代独身の会社員、田中健太はある夜突然家ごと広大な森と異世界の空が広がるファンタジー世界へと転移してしまう。

パニックに陥りながらも、彼は自身の平凡なマンションが異世界においてとんでもないチート能力を発揮することを発見する。冷蔵庫は地球上のあらゆる食材を無限に生成し、最高の鮮度を保つ「無限の食料庫」となり、リビングのテレビは異世界の情報をリアルタイムで受信・翻訳する「異世界情報端末」として機能。さらに、お風呂の湯はどんな傷も癒す「万能治癒の湯」となり、ベランダは瞬時に植物を成長させる「魔力活性化菜園」に。

健太はこれらの能力を駆使して、食料や情報を確保し、異世界の人たちを助けながら安全な拠点を築いていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜

かの

ファンタジー

世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。

スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。

偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。

スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!

冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

「キヅイセ。」 ~気づいたら異世界にいた。おまけに目の前にはATMがあった。異世界転移、通算一万人目の冒険者~

あめの みかな

ファンタジー

秋月レンジ。高校2年生。

彼は気づいたら異世界にいた。

その世界は、彼が元いた世界とのゲート開通から100周年を迎え、彼は通算一万人目の冒険者だった。

科学ではなく魔法が発達した、もうひとつの地球を舞台に、秋月レンジとふたりの巫女ステラ・リヴァイアサンとピノア・カーバンクルの冒険が今始まる。

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜

一ノ蔵(いちのくら)

ファンタジー

※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m

✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。

【あらすじ】

神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!

そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!

事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!

仕事繁忙期の為、2月中旬まで更新を週一に致します。

カクヨム(吉野 ひな)様にも投稿しています。

ユーヤのお気楽異世界転移

暇野無学

ファンタジー

死因は神様の当て逃げです! 地震による事故で死亡したのだが、原因は神社の扁額が当たっての即死。問題の神様は気まずさから俺を輪廻の輪から外し、異世界の神に俺をゆだねた。異世界への移住を渋る俺に、神様特典付きで異世界へ招待されたが・・・ この神様が超適当な健忘症タイプときた。

家族転生 ~父、勇者 母、大魔導師 兄、宰相 姉、公爵夫人 弟、S級暗殺者 妹、宮廷薬師 ……俺、門番~

北条新九郎

ファンタジー

三好家は一家揃って全滅し、そして一家揃って異世界転生を果たしていた。

父は勇者として、母は大魔導師として異世界で名声を博し、現地人の期待に応えて魔王討伐に旅立つ。またその子供たちも兄は宰相、姉は公爵夫人、弟はS級暗殺者、妹は宮廷薬師として異世界を謳歌していた。

ただ、三好家第三子の神太郎だけは異世界において冴えない立場だった。

彼の職業は………………ただの門番である。

そして、そんな彼の目的はスローライフを送りつつ、異世界ハーレムを作ることだった。

お気に入り・感想、宜しくお願いします。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる