1 / 11

第1章:始動する鼓動、循環する血液

しおりを挟む

~オートボックスの整備士、如月美羽~

東京湾から吹き抜ける湿った潮風が、コンクリートとアスファルトの匂いを運んでくる。

国道沿いに佇む自動車整備工場「オートボックス(Auto Box)」。その重厚なシャッターが、電動モーターの低い唸り声とともにゆっくりと巻き上がっていく。

朝の鋭い光が薄暗いピット内へと侵入し、整然と並べられた工具箱のクロームメッキや、使い込まれたエアツールの金属肌を照らし出した。

午前八時。

如月美羽(きさらぎ みう)は、いつものように誰よりも早く工場に立ち、愛車の前に佇んでいた。

リフトの横に鎮座するのは、鮮烈なヴィンテージレッドのボディカラーを纏ったマツダ・RX-7、型式FD3S。

彼女のセブンには、派手なGTウィングも、ワイドフェンダーも装着されていない。メーカーが風洞実験を重ねて導き出した、純正そのままの流麗なスタイリング。リトラクタブルヘッドライトからボンネット、そしてルーフを経てリアエンドへと流れる有機的な曲面は、製造から数十年が経過した今でも色褪せることはない。むしろ、現代の車が失ってしまった妖艶なオーラを放っている。

それは、ただそこに在るだけで空気を切り裂くような、完成された機能美そのものだった。

「おはよう、セブン」

美羽は愛車に触れるとき、まるで恋人に接するかのような声色になる。純正のドアハンドルに指をかけ、運転席のドアを開ける。身体を滑り込ませると、低くタイトなコクピットが彼女の細身の身体をしっかりと包み込んだ。

キーシリンダーに鍵を差し込み、手首を捻る。燃料ポンプが「ミーー」と作動する微かな音が背後から響く。一呼吸置き、さらにキーを回す。

『キュルルル、ズドォン!』

一瞬の軽いクランキングの後、13B-REW型ロータリーエンジンが目を覚ました。

「ブォン、ブォン……」

アイドリングはやや高め。独特の脈動を含んだ排気音が、ピットの壁に反響する。レシプロエンジンにはない、連続燃焼が生み出すハイトーンの予感。水温計の針が動き出すのを待ちながら、美羽は油圧計とバキューム計の数値を鋭い眼差しでチェックする。

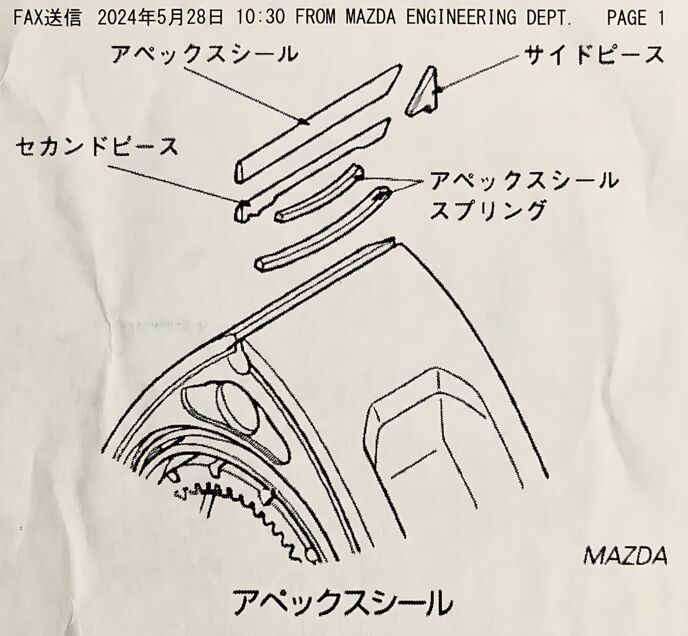

ロータリーエンジンは繊細だ。特にアペックスシールの気密性や冷却系の管理は、命綱と言ってもいい。

数値は正常。エンジンの吹け上がりも軽い。

「今日もご機嫌ね」

美羽は満足げに微笑むとエンジンを切り、車を降りた。オイルの染みがついたツナギの袖を通し、髪を後ろで束ねる。その瞬間、彼女は「RX-7のオーナー」から「プロの整備士」へと顔を変えた。

午前九時、開店と同時に一台のミニバンが滑り込んできた。

予約を入れていた顧客の田中だ。車は走行距離十万キロを超えた、少し年式の古い国産ファミリーカー。田中は申し訳なさそうに車から降りてきた。

「美羽ちゃん、頼むよ。最近どうもエンジンの音が『ガーガー』うるさくて、燃費もガクンと落ちたんだ」

「いらっしゃいませ、田中さん。異音と燃費の悪化ですね。少しボンネットを開けて診てみましょう」

美羽の声は落ち着いているが、その目は既に診断(ダイアグノーシス)モードに入っている。

ボンネットを開けると、熱気と共に油の焼けたような微かな匂いが鼻をついた。彼女は迷うことなく、エンジンの横にある黄色いリング――オイルレベルゲージを引き抜く。ウエスで一度付着物を拭き取り、再度奥まで差し込んでから、慎重に引き抜く。

ゲージの先端に付着していたのは、本来あるべき透明な飴色のオイルではなかった。タールのようにドロドロと黒く濁り、粘度を失ってシャバシャバになった液体だった。指先で少し取り、擦り合わせてみる。ジャリッとした不快な感触がある。

「田中さん、これはかなり危険な状態ですよ」

美羽は汚れた指先を田中さんに見せた。

「前回、オイル交換をしたのはいつですか?」

「ええと……去年の車検の時だから、一年前かな」

「走行距離は?」

「仕事で使ったから、一万キロ以上は走ったかなあ」

美羽は静かに首を横に振った。

「それが原因です。通常、このクラスの車なら五千キロ、あるいは半年ごとの交換が推奨です。今のオイルは完全に『死んで』います」

美羽は車をリフトのアームに乗せ、操作盤のボタンを押した。ウィーンという駆動音と共に、重たい車体が軽々と持ち上がっていく。

彼女はドレンボルトの位置を確認し、メガネレンチを掛ける。手のひらで打撃を与えて緩めると、廃油受けをセットし、指先でボルトを回し抜いた。

『ドボドボドボッ……!』

勢いよく排出された廃油は、まるで墨汁のように黒く、鼻を突く酸化臭を放っていた。

「見てください。これが車の血管を流れていた血液です」

美羽は田中をリフトの下へ招き入れた。

「エンジンオイルには五つの重要な役割があります。潤滑、密封、冷却、洗浄、防錆です。今のこのオイルは、その全ての機能を失っています」

彼女は廃油受けに落ちる黒い飛沫を見つめながら解説を続ける。

「まず『潤滑』。ピストンやシリンダーといった金属同士が高速で擦れ合う部分に油膜を作り、摩耗を防ぎます。今の状態だと油膜切れを起こし、金属が直接触れ合って削れてしまっています。指で触った時のザラつきは、削れたエンジンの金属粉です」

田中が青ざめた表情で頷く。

「次に『密封』。ピストンとシリンダーの隙間を塞ぎ、燃焼エネルギーを逃さない役割ですが、粘度が落ちているので隙間からガスが漏れています。これがパワーダウンと燃費悪化の正体です」

排出が終わるのを待つ間、美羽はオイルフィルターの交換に取り掛かった。専用のフィルターレンチを噛ませ、固着したフィルターを回す。

「フィルターも限界ですね。濾過しきれなくなった汚れが、バイパスバルブを通って再びエンジン内に回っていた可能性があります。新しいオイルを入れても、中に残ったヘドロのようなスラッジ(汚れの塊)がすぐに新しいオイルを汚してしまうので、今回は内部洗浄(フラッシング)も行いました」

車を降ろし、新しいオイルの準備に取り掛かる。美羽は棚から金色の缶を取り出し、田中の前に置いた。

「今回、田中さんのお車に入れるのは、この『5W-30』の全合成油です」

「ゴーダブリュー、サンジュー……? よく見る数字だけど、正直意味までは分からなくてね。高いのと安いの、何が違うんだい?」

美羽は缶のラベルを指差しながら、整備士としてのスイッチを入れた。ここからが彼女の真骨頂だ。

「これはSAE粘度分類といって、アメリカ自動車技術者協会が決めた『オイルの固さ』を表す記号なんです」

彼女は空中に指で文字を描くように説明を始めた。

「まず、左側の**『5W』。この『W』**はWinter、つまり冬を意味します。低温時のオイルの柔らかさですね。数字が小さいほど、寒くてもサラサラしていて、エンジンの始動性が良くなります」

「0Wならもっと良いのかい?」

「ええ。最近のハイブリッド車や最新のエコカーは、燃費を稼ぐために『0W-20』や『0W-16』といった、水のようにサラサラなオイルを使います。抵抗を極限まで減らすためです」

美羽は次に右側の数字を指差した。

「そして、右側の**『30』**。これは高温時、具体的には100℃での粘り気、つまり油膜の強さを表します。数字が大きいほど、熱くなっても油膜が切れにくいんです。スポーツカーやターボ車は、熱負荷が凄いので『40』や『50』といった固いオイルを使います」

「なるほど。じゃあ俺の車も燃費重視で『0W-20』がいいんじゃないか?」

田中が尋ねると、美羽は真剣な表情で首を横に振った。

「そこが落とし穴なんです。田中さんのお車は走行距離が十万キロを超えていますよね。エンジン内部のクリアランス(部品同士の隙間)が、摩耗によって新車時より少し広がっているんです。そこにサラサラすぎる『0W-20』を入れると、隙間を埋めきれずに圧縮漏れを起こしたり、最悪の場合、油膜切れで『カチャカチャ』という打音が出たりします」

美羽は『5W-30』の缶をポンと叩いた。

「だから、あえて少し粘度のある『30』を選びました。この適度な厚みが広がった隙間を密封し、疲れたエンジンを保護してくれるんです」

「へぇー! 深いなぁ」

感心する田中に、美羽はさらに缶の裏面にある『ドーナツマーク』のようなシンボルを見せた。

「次に見るべきは、このAPI規格のマークです。上の方に**『SP』と書いてありますよね」

「SP……スペシャル?」

「惜しいですけど違います(笑)。APIはアメリカ石油協会が定めた品質グレードです。ガソリン車用は『S』で始まり、その次のアルファベットが進むほど最新で高性能なんです。昔はSJやSLでしたが、今はSN、そして最新のSP**グレードが主流です」

美羽は指を立てて解説する。

「SPグレードは、近年の直噴エンジンやタイミングチェーン式エンジンの摩耗を抑える性能が強化されています。古い車に入れても、洗浄能力や酸化安定性が非常に高いので、エンジン内部をより綺麗に保ってくれるんですよ」

「数字と記号に、そんな意味があったとは……」

「最後にベースオイルの種類です。これは**『全合成油(化学合成油)』**です。原油から不純物を極限まで取り除き、分子の形を人工的に揃えたエリートたちですね。安い『鉱物油』は分子の大きさがバラバラで熱に弱く蒸発しやすいんですが、全合成油は熱に強く、劣化しにくい。人間で言うと、基礎体力が全く違うアスリートのようなものです」

美羽の説明には淀みがない。それは単なる知識のひけらかしではなく、なぜこの選択がベストなのかを伝えたいという熱意があった。

「田中さんの車をあと五年、快適に乗るなら、この『5W-30』、『SPグレード』の『全合成油』。これが私からの処方箋です」

「分かった。美羽ちゃんがそこまで言うなら、そのアスリートにお願いするよ」

田中が笑顔で快諾した。

美羽はフィラーキャップを開け、黄金色の液体を注ぎ込む。

トクトクと飲み込まれていくオイルを見ながら、彼女は心の中で呟いた。

(良いオイルは、エンジンの寿命そのもの。……私のセブンには、もっと過酷な熱に耐えるエステル系の特殊なオイルを奢ってるけどね)

レベルゲージで規定量を確認し、エンジンを始動。

『キュル、ブゥン……』

先ほどまでのガサついたノイズが消え、エンジンは「シュー」という滑らかな回転音を奏で始めた。それは、正しい処置を施された機械が返す、感謝の言葉のように美羽には聞こえた。

「すごい……音が全然違う。静かになった」

驚く田中に、美羽はウエスで手を拭きながら微笑んだ。

「人間と一緒で、血液がサラサラになれば心臓の負担も減るんです。ただ、今回はギリギリでした。あと少し遅ければ、焼き付きを起こしてエンジンの載せ替えになるところでしたよ」

「いやあ、参った。美羽ちゃんに任せてよかったよ。これからはもっとマメに来るよ」

安堵の表情で帰っていく田中のミニバンを見送りながら、美羽は大きく息を吐いた。

整備士の仕事は、単に部品を交換することではない。客の命を預かり、車の寿命を延ばし、その生活を守ることだ。オイル交換一つとっても、そこには理論と経験に基づいたドラマがある。

ふと、自分のRX-7に目をやる。

ロータリーエンジンは、構造上オイルを燃焼室内に噴射し、消費しながら走るエンジンだ。こまめな管理はレシプロ以上の厳密さが求められる。

「あんたも、そろそろデフオイルとミッションオイルを見てあげないとね」

そう呟いた時、工場の電話が鳴り響いた。

受話器を取ると、タイヤ交換の予約電話だった。

「はい、オートボックスです。……ええ、タイヤのご相談ですね。雨の日に滑りやすい? かしこまりました」

どうやら、今日の午後も忙しくなりそうだ。

美羽はツナギの襟を正し、次の仕事へと意識を切り替えた。その瞳の奥には、夜の峠で見せる「走り屋」としての熱い光とは違う、静かで理知的な「職人」の光が宿っていた。

(第1章 完)

東京湾から吹き抜ける湿った潮風が、コンクリートとアスファルトの匂いを運んでくる。

国道沿いに佇む自動車整備工場「オートボックス(Auto Box)」。その重厚なシャッターが、電動モーターの低い唸り声とともにゆっくりと巻き上がっていく。

朝の鋭い光が薄暗いピット内へと侵入し、整然と並べられた工具箱のクロームメッキや、使い込まれたエアツールの金属肌を照らし出した。

午前八時。

如月美羽(きさらぎ みう)は、いつものように誰よりも早く工場に立ち、愛車の前に佇んでいた。

リフトの横に鎮座するのは、鮮烈なヴィンテージレッドのボディカラーを纏ったマツダ・RX-7、型式FD3S。

彼女のセブンには、派手なGTウィングも、ワイドフェンダーも装着されていない。メーカーが風洞実験を重ねて導き出した、純正そのままの流麗なスタイリング。リトラクタブルヘッドライトからボンネット、そしてルーフを経てリアエンドへと流れる有機的な曲面は、製造から数十年が経過した今でも色褪せることはない。むしろ、現代の車が失ってしまった妖艶なオーラを放っている。

それは、ただそこに在るだけで空気を切り裂くような、完成された機能美そのものだった。

「おはよう、セブン」

美羽は愛車に触れるとき、まるで恋人に接するかのような声色になる。純正のドアハンドルに指をかけ、運転席のドアを開ける。身体を滑り込ませると、低くタイトなコクピットが彼女の細身の身体をしっかりと包み込んだ。

キーシリンダーに鍵を差し込み、手首を捻る。燃料ポンプが「ミーー」と作動する微かな音が背後から響く。一呼吸置き、さらにキーを回す。

『キュルルル、ズドォン!』

一瞬の軽いクランキングの後、13B-REW型ロータリーエンジンが目を覚ました。

「ブォン、ブォン……」

アイドリングはやや高め。独特の脈動を含んだ排気音が、ピットの壁に反響する。レシプロエンジンにはない、連続燃焼が生み出すハイトーンの予感。水温計の針が動き出すのを待ちながら、美羽は油圧計とバキューム計の数値を鋭い眼差しでチェックする。

ロータリーエンジンは繊細だ。特にアペックスシールの気密性や冷却系の管理は、命綱と言ってもいい。

数値は正常。エンジンの吹け上がりも軽い。

「今日もご機嫌ね」

美羽は満足げに微笑むとエンジンを切り、車を降りた。オイルの染みがついたツナギの袖を通し、髪を後ろで束ねる。その瞬間、彼女は「RX-7のオーナー」から「プロの整備士」へと顔を変えた。

午前九時、開店と同時に一台のミニバンが滑り込んできた。

予約を入れていた顧客の田中だ。車は走行距離十万キロを超えた、少し年式の古い国産ファミリーカー。田中は申し訳なさそうに車から降りてきた。

「美羽ちゃん、頼むよ。最近どうもエンジンの音が『ガーガー』うるさくて、燃費もガクンと落ちたんだ」

「いらっしゃいませ、田中さん。異音と燃費の悪化ですね。少しボンネットを開けて診てみましょう」

美羽の声は落ち着いているが、その目は既に診断(ダイアグノーシス)モードに入っている。

ボンネットを開けると、熱気と共に油の焼けたような微かな匂いが鼻をついた。彼女は迷うことなく、エンジンの横にある黄色いリング――オイルレベルゲージを引き抜く。ウエスで一度付着物を拭き取り、再度奥まで差し込んでから、慎重に引き抜く。

ゲージの先端に付着していたのは、本来あるべき透明な飴色のオイルではなかった。タールのようにドロドロと黒く濁り、粘度を失ってシャバシャバになった液体だった。指先で少し取り、擦り合わせてみる。ジャリッとした不快な感触がある。

「田中さん、これはかなり危険な状態ですよ」

美羽は汚れた指先を田中さんに見せた。

「前回、オイル交換をしたのはいつですか?」

「ええと……去年の車検の時だから、一年前かな」

「走行距離は?」

「仕事で使ったから、一万キロ以上は走ったかなあ」

美羽は静かに首を横に振った。

「それが原因です。通常、このクラスの車なら五千キロ、あるいは半年ごとの交換が推奨です。今のオイルは完全に『死んで』います」

美羽は車をリフトのアームに乗せ、操作盤のボタンを押した。ウィーンという駆動音と共に、重たい車体が軽々と持ち上がっていく。

彼女はドレンボルトの位置を確認し、メガネレンチを掛ける。手のひらで打撃を与えて緩めると、廃油受けをセットし、指先でボルトを回し抜いた。

『ドボドボドボッ……!』

勢いよく排出された廃油は、まるで墨汁のように黒く、鼻を突く酸化臭を放っていた。

「見てください。これが車の血管を流れていた血液です」

美羽は田中をリフトの下へ招き入れた。

「エンジンオイルには五つの重要な役割があります。潤滑、密封、冷却、洗浄、防錆です。今のこのオイルは、その全ての機能を失っています」

彼女は廃油受けに落ちる黒い飛沫を見つめながら解説を続ける。

「まず『潤滑』。ピストンやシリンダーといった金属同士が高速で擦れ合う部分に油膜を作り、摩耗を防ぎます。今の状態だと油膜切れを起こし、金属が直接触れ合って削れてしまっています。指で触った時のザラつきは、削れたエンジンの金属粉です」

田中が青ざめた表情で頷く。

「次に『密封』。ピストンとシリンダーの隙間を塞ぎ、燃焼エネルギーを逃さない役割ですが、粘度が落ちているので隙間からガスが漏れています。これがパワーダウンと燃費悪化の正体です」

排出が終わるのを待つ間、美羽はオイルフィルターの交換に取り掛かった。専用のフィルターレンチを噛ませ、固着したフィルターを回す。

「フィルターも限界ですね。濾過しきれなくなった汚れが、バイパスバルブを通って再びエンジン内に回っていた可能性があります。新しいオイルを入れても、中に残ったヘドロのようなスラッジ(汚れの塊)がすぐに新しいオイルを汚してしまうので、今回は内部洗浄(フラッシング)も行いました」

車を降ろし、新しいオイルの準備に取り掛かる。美羽は棚から金色の缶を取り出し、田中の前に置いた。

「今回、田中さんのお車に入れるのは、この『5W-30』の全合成油です」

「ゴーダブリュー、サンジュー……? よく見る数字だけど、正直意味までは分からなくてね。高いのと安いの、何が違うんだい?」

美羽は缶のラベルを指差しながら、整備士としてのスイッチを入れた。ここからが彼女の真骨頂だ。

「これはSAE粘度分類といって、アメリカ自動車技術者協会が決めた『オイルの固さ』を表す記号なんです」

彼女は空中に指で文字を描くように説明を始めた。

「まず、左側の**『5W』。この『W』**はWinter、つまり冬を意味します。低温時のオイルの柔らかさですね。数字が小さいほど、寒くてもサラサラしていて、エンジンの始動性が良くなります」

「0Wならもっと良いのかい?」

「ええ。最近のハイブリッド車や最新のエコカーは、燃費を稼ぐために『0W-20』や『0W-16』といった、水のようにサラサラなオイルを使います。抵抗を極限まで減らすためです」

美羽は次に右側の数字を指差した。

「そして、右側の**『30』**。これは高温時、具体的には100℃での粘り気、つまり油膜の強さを表します。数字が大きいほど、熱くなっても油膜が切れにくいんです。スポーツカーやターボ車は、熱負荷が凄いので『40』や『50』といった固いオイルを使います」

「なるほど。じゃあ俺の車も燃費重視で『0W-20』がいいんじゃないか?」

田中が尋ねると、美羽は真剣な表情で首を横に振った。

「そこが落とし穴なんです。田中さんのお車は走行距離が十万キロを超えていますよね。エンジン内部のクリアランス(部品同士の隙間)が、摩耗によって新車時より少し広がっているんです。そこにサラサラすぎる『0W-20』を入れると、隙間を埋めきれずに圧縮漏れを起こしたり、最悪の場合、油膜切れで『カチャカチャ』という打音が出たりします」

美羽は『5W-30』の缶をポンと叩いた。

「だから、あえて少し粘度のある『30』を選びました。この適度な厚みが広がった隙間を密封し、疲れたエンジンを保護してくれるんです」

「へぇー! 深いなぁ」

感心する田中に、美羽はさらに缶の裏面にある『ドーナツマーク』のようなシンボルを見せた。

「次に見るべきは、このAPI規格のマークです。上の方に**『SP』と書いてありますよね」

「SP……スペシャル?」

「惜しいですけど違います(笑)。APIはアメリカ石油協会が定めた品質グレードです。ガソリン車用は『S』で始まり、その次のアルファベットが進むほど最新で高性能なんです。昔はSJやSLでしたが、今はSN、そして最新のSP**グレードが主流です」

美羽は指を立てて解説する。

「SPグレードは、近年の直噴エンジンやタイミングチェーン式エンジンの摩耗を抑える性能が強化されています。古い車に入れても、洗浄能力や酸化安定性が非常に高いので、エンジン内部をより綺麗に保ってくれるんですよ」

「数字と記号に、そんな意味があったとは……」

「最後にベースオイルの種類です。これは**『全合成油(化学合成油)』**です。原油から不純物を極限まで取り除き、分子の形を人工的に揃えたエリートたちですね。安い『鉱物油』は分子の大きさがバラバラで熱に弱く蒸発しやすいんですが、全合成油は熱に強く、劣化しにくい。人間で言うと、基礎体力が全く違うアスリートのようなものです」

美羽の説明には淀みがない。それは単なる知識のひけらかしではなく、なぜこの選択がベストなのかを伝えたいという熱意があった。

「田中さんの車をあと五年、快適に乗るなら、この『5W-30』、『SPグレード』の『全合成油』。これが私からの処方箋です」

「分かった。美羽ちゃんがそこまで言うなら、そのアスリートにお願いするよ」

田中が笑顔で快諾した。

美羽はフィラーキャップを開け、黄金色の液体を注ぎ込む。

トクトクと飲み込まれていくオイルを見ながら、彼女は心の中で呟いた。

(良いオイルは、エンジンの寿命そのもの。……私のセブンには、もっと過酷な熱に耐えるエステル系の特殊なオイルを奢ってるけどね)

レベルゲージで規定量を確認し、エンジンを始動。

『キュル、ブゥン……』

先ほどまでのガサついたノイズが消え、エンジンは「シュー」という滑らかな回転音を奏で始めた。それは、正しい処置を施された機械が返す、感謝の言葉のように美羽には聞こえた。

「すごい……音が全然違う。静かになった」

驚く田中に、美羽はウエスで手を拭きながら微笑んだ。

「人間と一緒で、血液がサラサラになれば心臓の負担も減るんです。ただ、今回はギリギリでした。あと少し遅ければ、焼き付きを起こしてエンジンの載せ替えになるところでしたよ」

「いやあ、参った。美羽ちゃんに任せてよかったよ。これからはもっとマメに来るよ」

安堵の表情で帰っていく田中のミニバンを見送りながら、美羽は大きく息を吐いた。

整備士の仕事は、単に部品を交換することではない。客の命を預かり、車の寿命を延ばし、その生活を守ることだ。オイル交換一つとっても、そこには理論と経験に基づいたドラマがある。

ふと、自分のRX-7に目をやる。

ロータリーエンジンは、構造上オイルを燃焼室内に噴射し、消費しながら走るエンジンだ。こまめな管理はレシプロ以上の厳密さが求められる。

「あんたも、そろそろデフオイルとミッションオイルを見てあげないとね」

そう呟いた時、工場の電話が鳴り響いた。

受話器を取ると、タイヤ交換の予約電話だった。

「はい、オートボックスです。……ええ、タイヤのご相談ですね。雨の日に滑りやすい? かしこまりました」

どうやら、今日の午後も忙しくなりそうだ。

美羽はツナギの襟を正し、次の仕事へと意識を切り替えた。その瞳の奥には、夜の峠で見せる「走り屋」としての熱い光とは違う、静かで理知的な「職人」の光が宿っていた。

(第1章 完)

0

あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

清掃員と僕の密やかな情状

MisakiNonagase

恋愛

都心のオフィスビルで働く会社員の26歳・高城蓮(たかぎれん)。彼の無機質な日常に唯一の彩りを与えていたのは、夕方から現れる70歳の清掃員・山科和子だった。

青い作業服に身を包み、黙々と床を磨く彼女を、蓮は「気さくなおばあちゃん」だと思っていた。あの日、立ち飲み屋で私服姿の彼女と再会するまでは――。

肉じゃがの甘い湯気、溶けゆく氷の音、そして重ねた肌の温もり。

44歳の年齢差を超え、孤独を分かち合った二人が辿り着いた「愛の形」とは。これは、一人の青年が境界線の向こう側で教わった、残酷なまでに美しい人生の記録。

二重のカーテン (スカートの下の黒い意志)

MisakiNonagase

青春

洗濯物の隙間に隠したのは、母としての祈りと、娘のプライド。

かつて、女子高生という生き物はもっと無防備で、自由だった。

44歳の主婦、愛子が朝のベランダで手にするのは、娘たちが毎日履き替える漆黒のオーバーパンツ、通称「黒パン」。それは、令和を生きる娘たちが自らの尊厳を守るために身に着ける、鉄壁の「鎧」だった。

小学校時代のママ友たちとのランチ会。そこで語られるのは、ブルセラショップに下着を売っていた奔放な50代、無防備なまま凛と歩くしかなかった40代、そして「見せないこと」に命を懸ける10代の、あまりに深い断絶。さらには、階段で石像のように固まる父、生徒の背後に立たないよう神経を削る教師……。

一枚の黒い布を通して浮き彫りになる、現代社会の歪さと、その根底にある不器用なまでの「優しさ」。

ベランダに干された黒いカーテンの向こう側に、あなたは何を見ますか?

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

愛しているなら拘束してほしい

守 秀斗

恋愛

会社員の美夜本理奈子(24才)。ある日、仕事が終わって会社の玄関まで行くと大雨が降っている。びしょ濡れになるのが嫌なので、地下の狭い通路を使って、隣の駅ビルまで行くことにした。すると、途中の部屋でいかがわしい行為をしている二人の男女を見てしまうのだが……。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線

MisakiNonagase

恋愛

32歳の主婦・加恋。冷え切った家庭で孤独に苛まれる彼女を救い出したのは、ネットの向こう側にいた二十歳(はたち)と偽っていた17歳の少年・晴人だった。

「未成年との不倫」という、社会から断罪されるべき背徳。それでも二人は、震える手で未来への約束を交わす。少年が大学生になり、社会人となり、守られる存在から「守る男」へと成長していく中で、加恋は自らの手で「妻」という仮面を脱ぎ捨てていく…

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし

かずえ

歴史・時代

旧題:ふたり暮らし

長屋シリーズ一作目。

第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。

頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。

一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる