7 / 14

狸、山を降りて狗に往き逢う事

第六話 特殊清掃メゾンL.C

しおりを挟む「……おはよお」

珍しく、アコさんは自分から玄関を開けて私を家に招き入れた。服は寝起きのスウェットのまま、ぼさぼさの頭。「おはよう」と言っても、もう時間は昼の11時になろうとしている。今の今まで寝てた調子のアコさんは、台所までのそのそ歩いてコーヒーを入れ始めた。

「どうしたの、急に『仕事一緒に来て欲しい』って。何か流れで私がアシスタントみたいになってるけど、いいの?『霊感だけ』だよ?」

「いいよ。霊感って、気配はもちろん具体的に姿が見えたりするんでしょ。私は犬だから、耳鼻はともかく目はちょっとキッツイんだよね……ダウジングじゃないけど、導き手が必要なの」

「えー?何か犬を私が導くとか、盲導犬の逆って感じで変な感じ」

アコさんは黙って大きめのマグカップを3個並べて、ブルーマウンテンの粉をどばどば入れていく。そして順番にポットの熱湯を注ぐ。あっという間に、台所はコーヒーの臭いでいっぱいになった。アコさんは自分の前にブルーマウンテンのコーヒーカップを全部並べた。

「何か飲みたいなら適当に作って。お湯、残ってるしコーヒーも紅茶もあるから」

私のためには入れてくれないみたい。アコさんは早速一杯目のブルーマウンテンを飲んでいた。

「今度の『特殊清掃』は案外厄介でね。ひなも聞いたことない?学近の空色のメゾネット。これもマンダリンマンションと同じ丸福不動産さんの物件、外壁の色から取って『メゾン・ル・シエル』。オシャンよね」

「知ってる知ってる!敷金礼金ゼロ、うちのアパートより安い家賃で月々5千円!それでいてうちのアパートより学校に近い、その上1LDKの一部屋二階建て!みんな『たった4年だし、入るかどうか迷った』って言ってる!」

「そんなにうちの物件と比べないで……ちょっと虚しくなる」

そう言って、アコさんは机の上に賃貸契約書と間取り図、メゾン周辺の地図のコピーをばさーっと広げた。アコさんは二杯目のブルーマウンテンを飲み干し、にぃっと笑う。

「でも、ひなはもうわかってるでしょ?そんな『破格の良物件』は『ワケアリ』だって。うちみたいなボロ屋ならともかく、メゾン・ル・シエルみたいな物件なら」

「『事故物件』。『告知義務』が発生して、何があったか説明しなきゃならない。そしたらどんな良物件でも、なかなか人が入らなくなる。だから、破格の値段になる……つまり、アコさんの出番『特殊清掃』する、ってこと?」

「大当たり。だた、一個間違ってる。『特殊清掃』する、じゃなくて、今回の『メゾン・ル・シエル』については……『特殊清掃』が難航してる」

アコさんは眉間に皺を寄せて、3部屋並んだメゾンの一階部分をとんとんとん、とペンで叩いた。正直、口には出さないけどメゾンには怖いあだ名がある。「人食いアパート」とかって言われて、住んでる人なんて身近にいない。「住んでみたいなあ」「いいなあ」って言うばっかりで、誰も近づかない。だって——

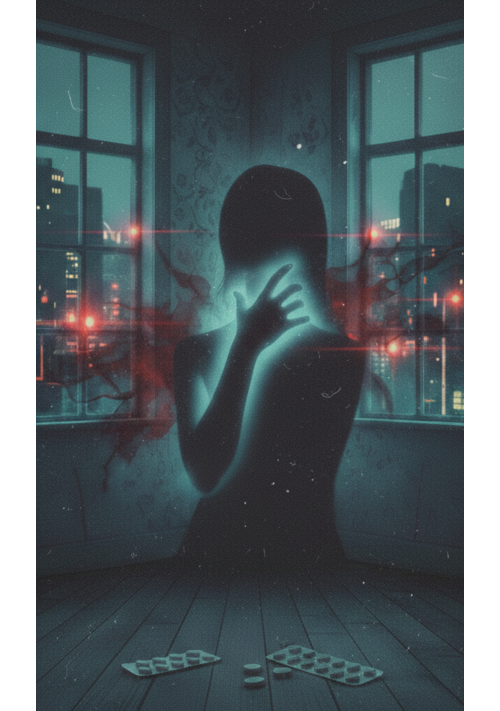

「だろうね、あのメゾン、老若男女とにかく死にまくってるって噂だもん。私の1個上の先輩たちの世代でも住んだ人が首吊ったって聞くし、大学の先生とかも借りてしばらくしたら服薬自殺したり、入居した子が学校に来なくなってメゾンに行ったら腐って液体になってたり……とにかく、他殺はないけど自殺、不審死、事故死ばっかりだ、って。そうしてどんどん安くなって、あの有様、なんじゃないの?」

「そう。ひなの指摘通り、とにかくあの土地は人死にが重なってる。それも並の頻度じゃない。せっかくの好物件、地主も不動産屋に怒ったり怖がったりでもうどうしようもない、ってんで私に依頼が来たってわけ……でも、一晩じゃ無理だった」

アコさんは三杯目を飲み干した。そして、口の周りをぬぐう。ペン先が、すぅっと真ん中のメゾネットを指した。

「昨夜『引っ張ってる奴』を食ってやろうとしたけど、死臭が積み重なりすぎて大元の臭いがわからない。大元の奴の臭いそのものが古くて薄れてるのもあるだろうし、死んで腐敗した奴が多すぎてその匂いが染みついちゃってる。麻薬探知犬ならともかく、普通の犬の鼻じゃ辿れない、ってわけ……」

「……だから、私が必要ってこと?2日目突入?」

「そお。ただ、あんただけじゃ心もとないから、ちょっと友達に助けてもらう。ひなよりももっと見える、『人間の』祓い屋の家の子だよ。でも、今のあの子には祓う力はない。ただ『見えるだけ』。その『見える精度』があんたよりよっぽどすごい、ってだけ。あんたが百均のルーペなら、あの子はハッブル宇宙望遠鏡」

「えー、すご……でも、それなら日常生活大変そうだね。私よりよっぽど見えるってことは、怖いもの一杯見えるでしょ。普通の生活送れないでしょ」

「うん。だから普通の生活は送れてないよ。その子をこれから迎えに行く。今回の『特殊清掃』には、ルーペも望遠鏡も必要なの。3人がかりで行くよ」

でも、あの子を見ても引かないでね。とアコさんは付け足した。

「そもそも、何でメゾンはそんなにひどいとこになっちゃったの?」

路面電車の中で、私はアコさんに聞いた。たたん、たたん、と電車が揺れる。アコさんは今日は茶色のガウチョパンツにベージュのトップスだった。たかが学生街の一角のメゾネットが、どうしてそんな、人間の蟻地獄みたいな状況に、どうしてあの場所はなってしまったんだろう。

「逆に、ひなはどうしてひどくなったと思う?どうやったら、辿れないほどに死人が

積み重なる惨状になると思う?最初からあの土地は、そう言う土地だったと思

う?『忌み地』とか『禁足地』『入らずのなんちゃら』みたいな土地自体がおかし

いこともあるけど、少なくともあのメゾンの土地にそんな伝承はない」

私は考えを巡らせた。土地に問題はない。だとしたら、問題があるのは住民だ。その住民が立て続けに亡くなってる。メゾンが立ったのは最近で、それより前は長らく空き家として放置してたってアコさんから聞いた。つまり、気が向いて最近空き家を取り壊して、メゾンを建てたってこと。何か建物を建てる時にすることは。

「地鎮祭、を、しなかった?それか雑にやった?」

「おー、大正解。ひなちゃん段々出来上がって来たね、カンのよさだけじゃない、地頭がいい。そうだよ、丸福さんはマンダリンマンションの時もそうだったけど、どうも地鎮祭とかお祓い・お清めの類を軽視する向きがある。信心がないというか、金の無駄としか思ってなさそう。即物的」

「なら、どうしてアコさんのことは頼ってくるの?信心がないんでしょ?」

「私がラストチャンスだからだよ。毎度毎度懲りないことで、もう入居者いなくなるレベルとか実害が出てからようやく重い腰を上げて縋って来るんだ。人間の浅ましい一面だね」

私は儲かるからいいけど、とアコさんは笑った。地鎮祭をしない家で何かが起きる……ていうのは怖い話あるあるだし、普通に家の下に骨が埋まってたみたいな話もある。人が死んでるかもしれない土地なのに、『お金の無駄』って言って地鎮祭も端折っていきなり物件を建てるなんて。業突く張りというか、一番怖いのはやっぱり人間、それも人間の欲望なのかもしれない……と私は月並みなことを考えた。

「ほら、次降りるよ。降りたらしばらく歩く。一本道」

「はあい」

私とアコさんは、住宅街の真ん中で降りた。この辺に、お友達のおうちがあるのかな。マンションも一戸建てもある、閑静な住宅街。

「アコさんのお友達のおうち、どの辺り?」

アコさんは悲しそうに顔をゆがめた。何か思い悩むようなしぐさを少しして、何かを考えこむような動作をして、ようやく重い口を開いた。

「家に行くんじゃない。その子は、この道の先にある病院に入院してる」

「入院?怪我でもしてるの?それとも病気?」

「……行けばわかる」

アコさんはそれ以上、何も言わなかった。重苦しい空気が流れる。私はこの辺りの地理にはとんと疎いし、どんな病院があるかも知らない。ちょっと嫌な予感がした。言葉を濁したがる病院って、精神病院しか思い浮かばない。確か、アコさん曰くそのお友達の「見える精度」は「ハッブル宇宙望遠鏡」。なら、普通の生活なんて送れないんじゃないか。そうだ、アコさんはそれを肯定したじゃないか。入院して、普通の生活を送れない人。そんな人を連れ出して手伝わせて、大丈夫なのかな。

アコさんと私は、まっすぐまっすぐ黙々と進んだ。雨じゃなくてよかった、とふと思った。途中にコンビニとかドラッグストアがあったけど、アコさんはお土産ひとつ買わなかった。「買わないの?」と聞くと「報酬折半するから」とだけ言われた。

「本当はね、何かを建てる時にはいったん更地にして『発掘作業』もしなきゃいけないんだ。万が一、史跡や古代の遺骨が残ってたらそこは遺構、研究対象になるからね。開拓しようとして、そしたら古墳が見つかって開発が止まったような土地もある。丸福と地主はまずそっからサボったんだと思う。義務なのにね」

昔、どこか都会で百貨店を建てる時に、その「発掘作業」を行った。すると、古代の人骨や埋葬品が見つかった。百貨店の親会社と地主は出来るだけ早い開店を優先し、それらに対して無視を決め込み『遺骨も遺構もなかったこと』にして、埋め直してその上に百貨店を建てた。しかしその百貨店はいつも暗く、怪奇現象が立て続けに起き、結局潰れてしまったのだと言う。古代人も祟るのだ、と考古学者の間では噂になっているという——と言う話を、アコさんは道中してくれた。

よく考えると、人はどの時代でもどこでも死んでるわけで、それならまあ発掘も地鎮祭もやった方がいいよね。いきなり自分が寝てる上に建物を建てられるって、蓋をかぶせられるような感じなんだろうか。死んでる自分の上で、生きてる人が活き活きと生活してたら、そりゃ引っ張りたくもなるよね。そうして引っ張られた人が、更に次の人を引っ張る。あの不動産屋さんの感じだと、いちいちお祓いもしないだろうしなあ。

「ひなちゃん、ついたよ。この病院」

「あ——……」

病院の名前を見た時、私はピンときた。私が「幽霊が見える」と言った時、同級生が悪意を持って言った「■■記念病院に入院しろよ」という言葉。ここと、■病院と、■■園の3大精神病院。■病院と■■園は僻地にあるけど、この■■記念病院は確か市内に最初に出来た精神専門の大病院じゃなかったかな。お城の近く、市内の中心地。赤十字病院並の規模の精神病院。ここに、アコさんのお友達は入院してるんだ。それくらい、普通の生活がままならなくて、正常でいられないんだ。

「因みに、アコさんのお友達も妖怪なの?憑き物筋なの?」

「ちーがうって、『祓い屋の子』って言ったでしょ。霊力のある人間。『見えるだけの人間』。ひなと……まあ、今のあんたと同じ」

■■記念病院に入院しろよ。違うもん、私は本当に見えてるんだもん。頭がおかしいとかじゃないもん。そう同級生と喧嘩したことを思い出す。でも実際は、「見え過ぎて」入ってしまう人がいる。私は俄かに不安になって、アコさんについて病院に入った。

エントランスに入ると、思いのほか病院内は綺麗で明るかった。アコさんはまっすぐに受付に向かうと、慣れた様子で医療事務さんに話しかけた。

「あの、こちらにご入院中のメドハルカさんに面会したいんですけど。面会申込書いいですか?」

アコさんはすらすらと面会申込書を書き込んでいく。そしてすいっ、と提出した。医療事務さんは中でしばらくどこかに電話していたけど、すぐに紙とカードを持って戻って来た。それらを受け取る。

「面会受付証をお持ちの上、病室及び病棟にご入室ください。そして、こちらの病棟用面会申込書は病棟にてスタッフにお渡しください」

「行くよ、ひなちゃん。あの子は五階病棟の個室だからこのまま本館エレベーターで上がるよ」

私はアコさんの後ろをついていく。アコさんは首に面会受付証を紐でかけて、私とエレベーターに乗った。個室なのは病状が悪いのか、それとも個人の趣味というかお金に余裕があるのか。私は「精神病棟」の典型的イメージ、鉄格子の付いた窓と施錠された扉を想像した。

アコさんは病棟に出ると、ナースステーションのスタッフさんに面会申込書を提出した。そして、そのままお友達の個室に案内された。廊下は入院患者さんがスタッフさんと一緒に歩いてたり、普通に白くて綺麗だった。アコさんはそのうちの個室に案内され、ノックをして扉を開け中を覗いた。

「はーるかちゃんっ、来たよっ」

「きゃああああ!」

はるかちゃん、と呼ばれた女の人は個室内のベッドの隅にうずくまって頭を抱えた。ひいひい言いながら顔を隠し、それを一緒に来たスタッフさんがなだめてる。その中にアコさんは堂々と入って行って「はるかちゃん」の肩に触れた。びくっ、と「はるかちゃん」が体を震わせる。

「はるかちゃん、ごめん。いつも怖い目に遭わせて」

はるかさんは、目をふさいでいた手をどけて、また慌てて目を押さえた。

「こ、こ、こっちこそごめん。アコちゃんのこと嫌いじゃないけど、アコちゃんの姿は、あんまり怖いから……」

「仕方ないよ。無理なら、下を向いててもいい。ちょっと話、いいかな?」

アコさんはベッドに少し離れて座り、私は椅子に座った。はるかさんは細くウェーブした長髪、荒れた肌、ぱっちりした二重の目、小花柄の寝巻。ちょっと浮世離れしてるというか、日本人離れしている。エスニック系?

「アコさん、あの、この人は……」

私はおずおずと聞いた。はるかさんはちら、とこちらの顔を見て露骨に安堵した。

「ああ、この子は普通の子なんだね。かわいいね、山の方の『見える子』……」

「そうでしょ、この子は咒をまとってないから、私より安心して見てられるでしょ」

はるかさん、妖怪の正体とかが見える人なのかな。アコさんはスマホのメモに「目戸春香」と入力して私に見せた。

「この子は『目戸春香』ちゃん。中高の友達で、メンクリ仲間。目戸家は目が良くて、その中でも春香ちゃんはよく見えるんだ。何でも見えるんだ。死人も、妖怪も、何でも……」

「だから、私も弱っちゃって……それで、親にとりあえず病院で診てもらおう、って……アコちゃんは私のこと『目がいい』っていうけど、幻覚が見えてるってことじゃない?だから、お医者さんも私を『統合失調症』だって……多分、私もそう思う。ただ偶然、その場にゆかりのあるものが見えてる気になってるだけだって……家はそれで拝み屋さん?してたみたいだけど、『統合失調症』って遺伝するものだし……」

言い淀む春香さんを無視して、おばさんは容赦なく手帳を取り出して明後日の夜を差した。

「この日、ちょっとまた『手伝って』ほしいの。はるかちゃんの力が必要なんだよ」

「またっ、怖いもの見るの!?嫌っ!」

急に春香さんは体を縮めて、頭を抱え込んだ。その背中を、アコさんは何度も慰めるように撫でる。はあはあと息を荒くする春香さんに優しく語りかける。

「大丈夫だよ。人間の霊だし、何かあっても私が何とかする。あなたに害をなすならあなたを守る。お金は払うし、仕事が終わったらすぐ寝ていいから」

春香さんは頭を抱えて震えていたけど、微かに頷いた。ちらちらと、手帳の日付と時間を確認する。

「わかった……アコちゃんは私のたったひとりの友達だから……外泊許可、貰っておく……」

「ありがとうね。多分一晩で終わるから、清めた物件に泊って行って」

そう言って、アコさんは春香さんの背中をぽんぽんと数回叩いた。春香さんは数回震えた後、ぶつぶつとしゃべり始めた。

「また、ユウキちゃんとチナミちゃんとリカちゃんが笑ってる……笑わないで、私のこと、陰で笑わないで……私の家のこと、目のこと笑わないで……ミカちゃんも」

アコさんは寂しげな顔で、うずくまってぶつぶつと呟き続ける春香さんを残してドアを閉めた。「笑わないで」って、春香さんは何を聞いてるの?

「春香さんは『聞こえる人』でもあるの?」

「違うよ。目戸家は見えるだけの一族。聞こえてるものは本物の幻聴。ユウキもチナミもリカもミカも生きてて、多分はるかちゃんのことなんていじめてたこと自体忘れてる。なまじはるかちゃんが『見える』人だから、それでいじめられるようになって、あの子はいじめのせいで本当に——」

ああ、本当に「患って」しまったんだ。元々「見える人」である上にいじめが重なって「患って」しまったんだ。目だけは真実を見られても、それ以外は全て——

私は暗澹たる思いで、おばさんと一緒にエレベーターを降りた。

「ひゃあああっ、化け物!」

外来の待合で、こちらを見て何か怯えている男の人を見て、アコさんは寂しげに呟いた。

「見える人間ってのは、やっぱりどうしてもここに行きつくんだなあ。昔は現人神とか天眼通だったろうに」

明後日の夜、アコさんは比較的早めの7時ごろにタクシーで春香さんを迎えに行った。夜に招かれた春香さんは、一応見た目はちゃんとした今風の女性で、おっとりした感じだった。小花柄のチュニックに、アクティブなジーンズに運動靴。でも、顔はうつむきがちで、目はぎょろぎょろと辺りを伺っていた。口元が引きつっている。宿泊用の荷物をまとめていて、アコさんに手をひかれながらハイツ前で降りた。

「わ、わ、私はどうしたらいいの?」

「もう、私とこの子とではるなちゃんの分の賃貸契約書を提出してある。これで『告知義務』は確実に消滅。はるなちゃん、ひなちゃんもだけど、この3つのメゾネットの1階を見て回って、一番古い悪霊を見つけて」

「あの、ここでは人が何人も亡くなってるんです。今も私には人混みレベルで見えますけど……その中から、大勢を引きずり込んだ大元を探して、アコさんに食べてもらわなきゃならないんです。じゃないと終わらないんです」

「だろうね」

春香さんは、それまでと違った堂々とした声で言った。おどおどした空気はなくなり、その場に仁王立ちしている。ただ、見開いていた目を閉じている。目を閉じた方が、よく見えるのかもしれない。私はそうでもないんだけど。

「すごい人混み……残り香も濃厚に立ち上ってる……アコちゃんはこれ、つらいだろうね。なにもわかんないでしょ」

「そ。だから、はるかちゃんに見抜いてほしい。私が大元を狙うから、探して頂戴」

「わかった。ね、アコちゃん。私達友達、だもんね?ともだちだもんね?」

確認するように、春香さんは言った。アコさんははるかさんの手を握って、

「そう、友達だよ」

と言った。そして、メゾネットの中に左から入って行った。電気を落としたまま、春香さんとアコさんは広い一階を歩き回る。春香さんは目を閉じてるのに、あちこちを見えている様に見回している。

「ここには最近の人しかいないよ。隣に行った方が良い」

「わかった」

真ん中のメゾネット、一番右のメゾネット、とアコさんと春香さんはうろうろ索敵を続けていた。春香さんは目を閉じたまま机の下を覗き込んだり、棚を開けたりしていた。そして、最後に3つのメゾネットの前に改めて立った。

「……ほんとうに、賭けというか、たぶんここ、って言う感じだけど……いい?」

「いい。私ははるかちゃんの目を信じるよ」

「この中の、ダイニングテーブルの下。掘ってみて。骨が出るまで掘って」

「わかった。ひなちゃん、はるかちゃんに何かあったらお願い」

アコさんは春香さんを私に預けて、春香さんが指さした真ん中のメゾネットに入って行った。扉を閉めて、しばらく経った後、アコさんが吠えた。

うあああああああああああああおおおおおおおおおおおおおおお!

「ぎゃあああああああああっ!」

一瞬、幽霊の声かと思った。でも、それは隣でうずくまって号泣している春香さんの悲鳴だった。犬になったアコさんが机をひっくり返し、ばきばきと床板を破り、土台を砕き、土を掘り返す音がする。私の足元で、ひいひいひい、と春香さんが号泣し過ぎて過呼吸みたいになってる。

「ごめんね!ごめんね!怖いの、アコちゃん、怖いこわいこわい!ごめん、ともだちなのにこわいの!ごめん!」

こんなに怯えながら、必死に自分に言い聞かせるように「友達」を連呼する春香さん。まるで、そう思いこまないとアコさんを恐れて、遠ざけて、きっと彼女に見えている有象無象の怪物と一緒に扱ってしまうかのように——

「ともだちなのに、ともだちなのに……」

友達、って何だろう。こんなに怖い思いをさせて、ただでさえ病気で弱ってる子を『友達』という関係で縛って。アコさん、ちゃんと春香さんのことを友達だと思ってるのかな。便利な「目」だと思ってるんじゃないのかな。だとしたらすごくつらい。だって、そうだったら春香さんがあまりにも、あまりにも報われないから。

その時、地面を掘る音が止んで再びアコさんの声がした。ぼうっ、と外から見ても光って見えるほどの古い霊がアコさんに食らいつかれ、襲われる。

—―あなたの魂、いただきます——

それこそ、地の底から響くような声がして微かに地面が揺れた。きっと、土の中の悪霊が食べられたんだと思う。それと同時に、空中に充満していた死霊たちの姿がふーっと消えていった。大体の死人はちゃんと家族に供養されていて、本来は成仏してるはずのものだったんだ。古い悪霊に縛られてただけで。アコさんは人間の姿に戻って、外に出てきた。

「終わったよ。ごちそうさま。ありがとうね……大丈夫?はるかちゃん」

「ひゃあああっ!」

春香さんの肩を触ろうとするアコさんの手を、春香さんは勢いよく振り払った。アコさんは悪霊を食い尽くして咒が高まっている。だから、春香さんにとってはより一層恐ろしく見えるんだろう。

「……お願い、ひなちゃん。はるかちゃんの背中をさすって、カバンの中からピルケースと水筒を出してあげて」

私はアコさんに言われたとおりにした。春香さんは水筒の中身をこぼしながらも、頓服らしい薬を飲む。それでもまだ、アコさんの方を見られない。私が春香さんを導くようにして、右のメゾネットに入る。春香さんを2階のベッドに寝かせて、やっと私とアコさんは一息ついた。

「おやすみ、はるかちゃん。お疲れ様」

そう言って、アコさんは春香さんの髪に触れた。

「アコさん、アコさんと春香さんって本当に友達なの?」

私はそう聞かずにはいられなかった。

「アコさんが、利用してるんじゃないの?無理やり連れだして、無理やり霊を見せて……春香さん、ずっと『友達』って言い聞かせてるみたいだった」

「『友達』だといいな。少なくとも、私は本気で友達だと思ってる。たったひとりの『人間の友達』。自分はこの子が生きて行けるように、霊をできるだけ食べてきたし、いじめる人間は呪って遠ざけてきた」

アコさんは昔を思い出そうとしてるみたいだった。多分、高校の頃の自分と春香さん、いじめの記憶を。

「はるかちゃんが最初に急性症状で搬送された時も偶然付き添ったけど……保護室に入れようとしたら、はるかちゃんが『ここはイヤ!女の人が首吊ってる!』って騒ぐもんだから覗いてみたら……『居て』、自分が『食べた』」

アコさんは牙を剝いて笑った。けれど、その表情はどこか悲しげだった。そうやって、呪ったり食べたりすることでしか「友達」を守れない。どんなに春香さんのことをアコさんが「友達」だと思っても、アコさんは「憑き物筋」で、直視に耐えない存在。どれほどアコさんが、人懐っこい犬みたいに擦り寄ろうとしても、春香さんにとっては何よりも恐ろしい咒の塊、犬神。

『はーるかちゃん、見っけ』

覗いた時のアコさんは、まるで女子高生に戻ったみたいだった。かくれんぼしてる、友達を見つけて喜んでる女子高生だった。どれほど恐れられても。

「そこの保護室は患者が連続で不審死してた、って聞いたのはその後。目戸家のことを知ったのもその後。だけど、私ははるかちゃんを利用したいとかそういうつもりじゃない。私は一緒に無視されて、いじめられてた仲間だった。一緒に生き抜いた仲間だと思ってるよ。たとえ、傍から見て、私がはるかちゃんを支配するような形に見えても……」

アコさんの声は震えていた。泣いているのかな。ぐずぐずと音がする。私はアコさんの手を握った。なんだかさみしくて。悲しくて。

「私は『犬神筋』。人間の友だちなんか昔からほぼいなかった。だから、どんなにおかしくても、こんな友達の続け方しか知らない。ごめん、はるかちゃん……ごめんね、ごめん……本当は、怖がらせたくないのに……」

アコさんの頬を、涙が伝うのがライトに照らされて見える。ベッドで眠る春香さんが、ぐすん、と鼻を鳴らした。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

ちょっと大人な物語はこちらです

神崎 未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な短編物語集です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。

ピコサイクス

青春

大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。

真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。

引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。

偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。

ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。

優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。

大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる