1 / 14

01

しおりを挟む

「あ――社長、おはようございます」

「津田くん、おはよう」

かれの声はいつも晴れやかだ。

徹夜明けのオフィス、その澱んだ陰鬱な雰囲気を一瞬で吹き飛ばしてくれる。

それは、締め切りに追われたチームをかれ自身も手伝い、夜通し血眼になってカタログの写真差し替えや文字校正をやり遂げたあとでも、同じだ。

洗面所で顔を洗って無精髭を落とし、すっきりとした表情で「おはよう」と高らかに言えば、やはり朝が来る。

若き社長のかれが、社員五十人を抱えるデザイン事務所の風通しをすこぶる良くしているのは、事実だった。

だがぼくは、かれがまとっている爽やかな人物像に違和感があった。

そう、文字通り“まとっている”ように感じるのだ。

ひょろりと細身で背が高く、色白。美しく整った顔に細いフレームの眼鏡をかけた姿は、文学青年、といった印象だ。

他人と目線を合わせるためか常に猫背で、飄々として感情が見えない。社員とバカ話に華を咲かせている最中でも、ふいにその笑顔に影が差す。

この事務所に転職して3ヶ月。

ぼくはかれを見かけるたび、つい目で追ってしまう。

胸のなかのこのもやもやは、いったいなんだろう?

「――ここには、もう慣れた?」

「ええ、なんとか」

資料棚にぎゅうぎゅうに詰め込まれたデザイン誌。そのバックナンバーから目当ての号を探しつつ、ぼくは答える。

「勝手が違うので、まだ少し戸惑いますけど」

「すぐに慣れるよ」かれも隣に並んで棚を物色しながら、「――おれの父親は転勤族でさ、何度転校したか覚えていないくらいなんだ。学校が変わるたびに馴染むのが大変だった。まあ、途中から開き直ったけど」

「そうでしたか」

「悪い、学校と会社を一緒にされても困るよね」

ははは、と笑うと、かれはB4サイズのファイルを一冊抜き取り、ぺらぺらとめくった。

ぼくは気の利いた返事が思い浮かばず苦笑いを浮かべただけで、古い号を何冊か選ぶと、手近な椅子を引き寄せて腰を下ろした。

思いがけず、かれはわざわざ離れたところにある椅子を持ってきて、隣にどっかと座った。

これから本題がはじまるのかな、とぼくは少し緊張する。

「知ってるかい?」

ファイルに目を落としていたかれが、しばしの沈黙を破って口を開いた。

「真珠の作り方」

「真珠?」

唐突な質問に、素っ頓狂な声が出る。

「そう、あの、アクセサリーに使うやつ」

「ええ、それは知ってますが」

「じゃあ、どうやって作るかも知ってる?」

「はい、確か、アコヤガイっていう貝に芯を入れて……」

「そう、そうなんだよ」

かれはぼくの答えを最後まで聞かず、大きく手を打った。

少し吊り気味の大きな目は、話を聞いてほしくてウズウズしている子どものように輝いている。

「おれは知らなかったんだ、貝のなかでできるなんて。就職するまで、真珠は機械かなにかで作るものと思ってたんだよ」

「そ、そうなんですか」

「あと、ああ見つけた、これを見せたかったんだ――」

そう言って、かれは手にしていたファイルのあるページを開いて見せた。

そこに綴じられているのは、古いポスター。

有名な作家の書き下ろし小説の宣伝用に作られたものだった。

重厚な濃紺の地に、大きく力強い筆文字で小説のタイトルが書かれている。

「これ、おれがデザイナーになってはじめて作ったポスターなんだけどさ――このタイトル、なんて読むか知ってる?」

「《しんらばんしょう》、ですね」

「そうだよね、知ってるよね!」

なぜか、かれは異様なほど楽しそうだ。

ひとりでうんうんと何度も頷くと、衝撃的なことを言った。

「これさ、おれ、《もりらまんぞう》って読んだんだ」

「ん⋯⋯?」

「就職してすぐだから、二十歳のころだよ。森羅万象って字を見せられてさ、《しんらばんしょう》なんて読めるわけないよ、どう見ても《もりらまんぞう》だよ。一体どこの大作家先生なんだって、先輩みんなに突っ込まれたね!」

かれは思い出し笑いに腹を抱え、目尻に涙さえ浮かべている。

ぼくは笑っていいものか判断がつかず、やはり苦笑い。

「おれって、ほんとバカだったんだよ、昔っから。勉強なんかまるでダメで」

「……意外です。だって社長、ぼくと同い年ですよね」

「そう、二十九」

「ぼくなんてまだ、一介のデザイナーですよ、自分の事務所を立ち上げるなんて、とても出来ません」

「本当に、きみは変わらないね」

「……え?」

かれはにっこり笑うと、ふいにシリアスな顔つきになった。

そのまっすぐな眼差しは熱を帯びていて、さっき泣き笑いしたせいだろうが、充血した腫れぼったい目は色っぽく見えた。

「おれは運がよかっただけなんだよ。ダメなおれに希望をくれる人に出会えたから」

「希望……」

「そう。中一のときに転校した先の学校でね、すごく絵の上手い同級生がいたんだ。大人しくて、いつもひとりだったけど、友達がいなかったわけじゃないんだ、ただひとりで絵を描くのが好きだったから、休み時間は必ず教室に残って絵を描いてた。窓際の机で、ときどき、外で遊ぶ友達に手を振ったりしながら。で、おれはというと、どうせすぐにまた転校するし、新しい友達を作るのは面倒だと見切りをつけたころで、その子のことを遠巻きに見てたんだ」

かれが、まるでかつての同級生を見るように、窓のほうへ視線を投げた。

ぼくも思わず、その視線を追う。

急激に鼓動が早くなり、胸が締めつけられるようで苦しい。その先は、その先は――のんびりと話すかれの言葉をじれったく思いながら待つ。

「おれは勉強だけじゃなくスポーツもできなくてね、野球をすればボールを拾えない、サッカーをしてもまともに蹴れない……鈍くさくてさ。バカにされるのは慣れてたし、もともと落ち込む性格でもなかったから平気だと思ってたんだけど、ある日ね、なんでもない日に、いきなりその同級生がおれに話しかけてきたんだ」

「……その子は、なんて?」

「ちょっと泣いたら?って言ったんだよ」

かれがおもむろに顔を動かし、ぼくに視線を戻したのがわかった。

でもぼくは、かれを見ることができない。

「泣いたらすっきりするよ、ドンちゃんって」

「……でも、ドンちゃんは泣かなかった」

ぼくは、ぽつりと言った。

徐々にピントが合っていく記憶の残像を見つめながら。

「いや、正確に言うと、泣いてたんだ。八重歯を見せて笑ってたけど、涙がぽろぽろとこぼれてた。おれのことをはじめて呼んでくれた、嬉しいって」

「きみは“ドンちゃん”って呼んでくれたんだ。ほかの奴らは、ドンって偉そうに呼んでたのに」

ぼくは全身が熱くなるのを感じた。きっと顔は真っ赤だ。

いたたまれなくなり、うつむく。

「いつ、気づいたんですか」

「敬語なんかやめろよ、零。履歴書を見た瞬間に気づいたよ」

「ごめん、ぼくは気づかなかった――だって、名前が違うじゃないか、社長は宮藤純、だろ?」

「ドンが本名だと思ってたのか?」

「みんなそう呼んでたから」

「おれの親も揃って能天気だけどさ、大事な息子にドンなんてヘンテコな名はつけないよ。ほら、純と鈍って、漢字が似てるだろ」

「まさか」

「そう、書き間違えたんだ、それも多分、一回じゃない。だからさ、おまえは鈍くさのドンだって命名されちゃったんだよ」

ぼくは堪えきれずに笑った。心の底から、資料棚の向こうにいる同僚にも聞こえるほどの声で。

「会えて嬉しいよ」とドンちゃん。「きみはおれに希望をくれたから」

「ぼくは、なにもしてないよ」

「いや、してくれたよ」

そう言うと、ドンちゃんはふうと深く息をついた。

「本当は、話すつもりはなかったんだ」

ドンちゃんは整えていた髪をくしゃくしゃに乱しながら言った。

少し長めの、緩くウェーブした前髪が眼鏡のフレームにかかる。

「ずいぶん昔のことだし、たった半年しかあの学校にいなかったから、きみが覚えているはずがないと思った……でも、あんな風におれを見るから」

「あんなって?」

「教室でおれにはじめて話しかけてくれたあのとき、感じたんだ、あ、見抜かれてるって。さっきおれを見ていたきみは、同じ目をしてたよ」

「泣きたい気分だった、てこと?」

「ああ、すごく」

「そうか……」

ぼくは納得する。

かれに対して抱いていた違和感の正体がやっとわかったのだ。

「泣きたいときは泣いていいんだよ」

「あのときも、きみはそう言ってくれた」

「そうだった?」

「ああ。やっぱり、きみは変わってない」

ドンちゃんは腰を上げると、棚にファイルを戻した。

「今夜、飯でも食わない?……ああ、これは社長としてじゃなく、ドンちゃんとしてね」

「パワハラだとか思わないですよ、社長」

最近、こういうのうるさいじゃん?とドンちゃんは恥ずかしそうに笑って、また髪をくしゃっと掻き乱した。

ぼくも雑誌を棚に戻し、ドンちゃんの顔を見上げた。

髪が少し乱れているほうが、かれらしい気がした。

「零」

「ん?」

ドンちゃんがそっとぼくの左手を取り、目線の高さまで持ち上げた。

かれの細く長い指が、中指をすっとなぞる。

と、ふいにかれが視線を落とした。

無言のまま、ぼくの手を下ろす。

「……いまの、なに?」

「確認」

「確認?」

ドンちゃんは問いには答えずにっこり笑うと、慌ただしいオフィスへ戻っていった。

ぼくは、茫然と立ち尽くした。

自分の左手の親指で、さっきかれの指がなぞったところに触れてみる。

確かに残る、骨ばった指を通して伝わったかれの体温。

あれ、ぼくはどこにいるんだっけ――急に時間の感覚が失われ、ぼくは宙ぶらりんの状態になった。

いまは、現在の朝なのだろうか。

それとも中学一年生のころの、いつかの朝なのだろうか。

「津田くん、おはよう」

かれの声はいつも晴れやかだ。

徹夜明けのオフィス、その澱んだ陰鬱な雰囲気を一瞬で吹き飛ばしてくれる。

それは、締め切りに追われたチームをかれ自身も手伝い、夜通し血眼になってカタログの写真差し替えや文字校正をやり遂げたあとでも、同じだ。

洗面所で顔を洗って無精髭を落とし、すっきりとした表情で「おはよう」と高らかに言えば、やはり朝が来る。

若き社長のかれが、社員五十人を抱えるデザイン事務所の風通しをすこぶる良くしているのは、事実だった。

だがぼくは、かれがまとっている爽やかな人物像に違和感があった。

そう、文字通り“まとっている”ように感じるのだ。

ひょろりと細身で背が高く、色白。美しく整った顔に細いフレームの眼鏡をかけた姿は、文学青年、といった印象だ。

他人と目線を合わせるためか常に猫背で、飄々として感情が見えない。社員とバカ話に華を咲かせている最中でも、ふいにその笑顔に影が差す。

この事務所に転職して3ヶ月。

ぼくはかれを見かけるたび、つい目で追ってしまう。

胸のなかのこのもやもやは、いったいなんだろう?

「――ここには、もう慣れた?」

「ええ、なんとか」

資料棚にぎゅうぎゅうに詰め込まれたデザイン誌。そのバックナンバーから目当ての号を探しつつ、ぼくは答える。

「勝手が違うので、まだ少し戸惑いますけど」

「すぐに慣れるよ」かれも隣に並んで棚を物色しながら、「――おれの父親は転勤族でさ、何度転校したか覚えていないくらいなんだ。学校が変わるたびに馴染むのが大変だった。まあ、途中から開き直ったけど」

「そうでしたか」

「悪い、学校と会社を一緒にされても困るよね」

ははは、と笑うと、かれはB4サイズのファイルを一冊抜き取り、ぺらぺらとめくった。

ぼくは気の利いた返事が思い浮かばず苦笑いを浮かべただけで、古い号を何冊か選ぶと、手近な椅子を引き寄せて腰を下ろした。

思いがけず、かれはわざわざ離れたところにある椅子を持ってきて、隣にどっかと座った。

これから本題がはじまるのかな、とぼくは少し緊張する。

「知ってるかい?」

ファイルに目を落としていたかれが、しばしの沈黙を破って口を開いた。

「真珠の作り方」

「真珠?」

唐突な質問に、素っ頓狂な声が出る。

「そう、あの、アクセサリーに使うやつ」

「ええ、それは知ってますが」

「じゃあ、どうやって作るかも知ってる?」

「はい、確か、アコヤガイっていう貝に芯を入れて……」

「そう、そうなんだよ」

かれはぼくの答えを最後まで聞かず、大きく手を打った。

少し吊り気味の大きな目は、話を聞いてほしくてウズウズしている子どものように輝いている。

「おれは知らなかったんだ、貝のなかでできるなんて。就職するまで、真珠は機械かなにかで作るものと思ってたんだよ」

「そ、そうなんですか」

「あと、ああ見つけた、これを見せたかったんだ――」

そう言って、かれは手にしていたファイルのあるページを開いて見せた。

そこに綴じられているのは、古いポスター。

有名な作家の書き下ろし小説の宣伝用に作られたものだった。

重厚な濃紺の地に、大きく力強い筆文字で小説のタイトルが書かれている。

「これ、おれがデザイナーになってはじめて作ったポスターなんだけどさ――このタイトル、なんて読むか知ってる?」

「《しんらばんしょう》、ですね」

「そうだよね、知ってるよね!」

なぜか、かれは異様なほど楽しそうだ。

ひとりでうんうんと何度も頷くと、衝撃的なことを言った。

「これさ、おれ、《もりらまんぞう》って読んだんだ」

「ん⋯⋯?」

「就職してすぐだから、二十歳のころだよ。森羅万象って字を見せられてさ、《しんらばんしょう》なんて読めるわけないよ、どう見ても《もりらまんぞう》だよ。一体どこの大作家先生なんだって、先輩みんなに突っ込まれたね!」

かれは思い出し笑いに腹を抱え、目尻に涙さえ浮かべている。

ぼくは笑っていいものか判断がつかず、やはり苦笑い。

「おれって、ほんとバカだったんだよ、昔っから。勉強なんかまるでダメで」

「……意外です。だって社長、ぼくと同い年ですよね」

「そう、二十九」

「ぼくなんてまだ、一介のデザイナーですよ、自分の事務所を立ち上げるなんて、とても出来ません」

「本当に、きみは変わらないね」

「……え?」

かれはにっこり笑うと、ふいにシリアスな顔つきになった。

そのまっすぐな眼差しは熱を帯びていて、さっき泣き笑いしたせいだろうが、充血した腫れぼったい目は色っぽく見えた。

「おれは運がよかっただけなんだよ。ダメなおれに希望をくれる人に出会えたから」

「希望……」

「そう。中一のときに転校した先の学校でね、すごく絵の上手い同級生がいたんだ。大人しくて、いつもひとりだったけど、友達がいなかったわけじゃないんだ、ただひとりで絵を描くのが好きだったから、休み時間は必ず教室に残って絵を描いてた。窓際の机で、ときどき、外で遊ぶ友達に手を振ったりしながら。で、おれはというと、どうせすぐにまた転校するし、新しい友達を作るのは面倒だと見切りをつけたころで、その子のことを遠巻きに見てたんだ」

かれが、まるでかつての同級生を見るように、窓のほうへ視線を投げた。

ぼくも思わず、その視線を追う。

急激に鼓動が早くなり、胸が締めつけられるようで苦しい。その先は、その先は――のんびりと話すかれの言葉をじれったく思いながら待つ。

「おれは勉強だけじゃなくスポーツもできなくてね、野球をすればボールを拾えない、サッカーをしてもまともに蹴れない……鈍くさくてさ。バカにされるのは慣れてたし、もともと落ち込む性格でもなかったから平気だと思ってたんだけど、ある日ね、なんでもない日に、いきなりその同級生がおれに話しかけてきたんだ」

「……その子は、なんて?」

「ちょっと泣いたら?って言ったんだよ」

かれがおもむろに顔を動かし、ぼくに視線を戻したのがわかった。

でもぼくは、かれを見ることができない。

「泣いたらすっきりするよ、ドンちゃんって」

「……でも、ドンちゃんは泣かなかった」

ぼくは、ぽつりと言った。

徐々にピントが合っていく記憶の残像を見つめながら。

「いや、正確に言うと、泣いてたんだ。八重歯を見せて笑ってたけど、涙がぽろぽろとこぼれてた。おれのことをはじめて呼んでくれた、嬉しいって」

「きみは“ドンちゃん”って呼んでくれたんだ。ほかの奴らは、ドンって偉そうに呼んでたのに」

ぼくは全身が熱くなるのを感じた。きっと顔は真っ赤だ。

いたたまれなくなり、うつむく。

「いつ、気づいたんですか」

「敬語なんかやめろよ、零。履歴書を見た瞬間に気づいたよ」

「ごめん、ぼくは気づかなかった――だって、名前が違うじゃないか、社長は宮藤純、だろ?」

「ドンが本名だと思ってたのか?」

「みんなそう呼んでたから」

「おれの親も揃って能天気だけどさ、大事な息子にドンなんてヘンテコな名はつけないよ。ほら、純と鈍って、漢字が似てるだろ」

「まさか」

「そう、書き間違えたんだ、それも多分、一回じゃない。だからさ、おまえは鈍くさのドンだって命名されちゃったんだよ」

ぼくは堪えきれずに笑った。心の底から、資料棚の向こうにいる同僚にも聞こえるほどの声で。

「会えて嬉しいよ」とドンちゃん。「きみはおれに希望をくれたから」

「ぼくは、なにもしてないよ」

「いや、してくれたよ」

そう言うと、ドンちゃんはふうと深く息をついた。

「本当は、話すつもりはなかったんだ」

ドンちゃんは整えていた髪をくしゃくしゃに乱しながら言った。

少し長めの、緩くウェーブした前髪が眼鏡のフレームにかかる。

「ずいぶん昔のことだし、たった半年しかあの学校にいなかったから、きみが覚えているはずがないと思った……でも、あんな風におれを見るから」

「あんなって?」

「教室でおれにはじめて話しかけてくれたあのとき、感じたんだ、あ、見抜かれてるって。さっきおれを見ていたきみは、同じ目をしてたよ」

「泣きたい気分だった、てこと?」

「ああ、すごく」

「そうか……」

ぼくは納得する。

かれに対して抱いていた違和感の正体がやっとわかったのだ。

「泣きたいときは泣いていいんだよ」

「あのときも、きみはそう言ってくれた」

「そうだった?」

「ああ。やっぱり、きみは変わってない」

ドンちゃんは腰を上げると、棚にファイルを戻した。

「今夜、飯でも食わない?……ああ、これは社長としてじゃなく、ドンちゃんとしてね」

「パワハラだとか思わないですよ、社長」

最近、こういうのうるさいじゃん?とドンちゃんは恥ずかしそうに笑って、また髪をくしゃっと掻き乱した。

ぼくも雑誌を棚に戻し、ドンちゃんの顔を見上げた。

髪が少し乱れているほうが、かれらしい気がした。

「零」

「ん?」

ドンちゃんがそっとぼくの左手を取り、目線の高さまで持ち上げた。

かれの細く長い指が、中指をすっとなぞる。

と、ふいにかれが視線を落とした。

無言のまま、ぼくの手を下ろす。

「……いまの、なに?」

「確認」

「確認?」

ドンちゃんは問いには答えずにっこり笑うと、慌ただしいオフィスへ戻っていった。

ぼくは、茫然と立ち尽くした。

自分の左手の親指で、さっきかれの指がなぞったところに触れてみる。

確かに残る、骨ばった指を通して伝わったかれの体温。

あれ、ぼくはどこにいるんだっけ――急に時間の感覚が失われ、ぼくは宙ぶらりんの状態になった。

いまは、現在の朝なのだろうか。

それとも中学一年生のころの、いつかの朝なのだろうか。

0

あなたにおすすめの小説

【完結】毎日きみに恋してる

藤吉めぐみ

BL

青春BLカップ1次選考通過しておりました!

応援ありがとうございました!

*******************

その日、澤下壱月は王子様に恋をした――

高校の頃、王子と異名をとっていた楽(がく)に恋した壱月(いづき)。

見ているだけでいいと思っていたのに、ちょっとしたきっかけから友人になり、大学進学と同時にルームメイトになる。

けれど、恋愛模様が派手な楽の傍で暮らすのは、あまりにも辛い。

けれど離れられない。傍にいたい。特別でありたい。たくさんの行きずりの一人にはなりたくない。けれど――

このまま親友でいるか、勇気を持つかで揺れる壱月の切ない同居ライフ。

【完結・BL】春樹の隣は、この先もずっと俺が良い【幼馴染】

彩華

BL

俺の名前は綾瀬葵。

高校デビューをすることもなく入学したと思えば、あっという間に高校最後の年になった。周囲にはカップル成立していく中、俺は変わらず彼女はいない。いわく、DTのまま。それにも理由がある。俺は、幼馴染の春樹が好きだから。だが同性相手に「好きだ」なんて言えるはずもなく、かといって気持ちを諦めることも出来ずにダラダラと片思いを続けること早数年なわけで……。

(これが最後のチャンスかもしれない)

流石に高校最後の年。進路によっては、もう春樹と一緒にいられる時間が少ないと思うと焦りが出る。だが、かといって長年幼馴染という一番近い距離でいた関係を壊したいかと問われれば、それは……と踏み込めない俺もいるわけで。

(できれば、春樹に彼女が出来ませんように)

そんなことを、ずっと思ってしまう俺だが……────。

*********

久しぶりに始めてみました

お気軽にコメント頂けると嬉しいです

■表紙お借りしました

三ヶ月だけの恋人

perari

BL

仁野(にの)は人違いで殴ってしまった。

殴った相手は――学年の先輩で、学内で知らぬ者はいない医学部の天才。

しかも、ずっと密かに想いを寄せていた松田(まつだ)先輩だった。

罪悪感にかられた仁野は、謝罪の気持ちとして松田の提案を受け入れた。

それは「三ヶ月だけ恋人として付き合う」という、まさかの提案だった――。

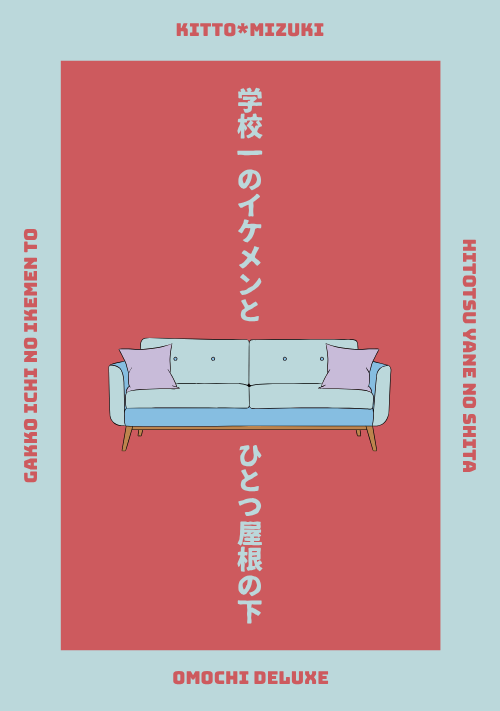

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

執着

紅林

BL

聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる