4 / 9

第四章

しおりを挟む

官舎のなかは、その昔、灯台守夫婦が暮らしていた頃と同じような趣が残っていた。部屋は平成の初めごろ一度改装され、薄いグリーンに塗られた独身者向けの無味乾燥な区画になっているのだが、どこか、周辺の空気に漂う湿り気のようなものが、この官舎のまとう長い生活史を感じさせるのである。

かつての住人であった灯台守夫婦が使った残置物は何も残っていなかったが、流し台の脇に置かれた古びた薬罐と、ひと組の夫婦茶碗が、もしかしたらそうではないかと思えなくもなかった。また、明らかに夫婦の私物ではなかったはずだが、官舎の階段の踊り場に、人の背丈ほどもある古びた大きな柱時計がまだ掛けられたままになっていた。もちろん、時計はもう動かない。階段の空気は静かに凍り付き、すでに止まった過去の刻をその場に留めている。

春川はさっき考えた通りの簡単な食事を摂り、床に敷いたマットレスにゴロリと横になって、そのままぼんやりと様々な物思いにふけった。一年前に別れた恋人のこと。二ヶ月前に亡くしたばかりの父親のこと。親父には、あの週末、もう一度だけ電話をしておけばよかったな。特に仲が悪いわけでもなかったが、ここ数年はまともに会話することすら珍しかった。

浮き草のようにふらふらと、都会から逃れて JCG入りし、言ってしまえば安穏な辺地の番人となってあちこちまたあの巡視艇に乗って流されているだけの人生だ。父はこのところ、何かと理由をつけては連絡をして来て、自分の身の回りに変わりはないか、ちょっとだけ聞いてから電話を切るのが常だった。普通の親子の、ごく数分だけのなんということもない会話。だが、いつもは向こうからの連絡なのに、あの週末だけはなぜか自分のほうから電話する気になったのだ。だが、結局しなかった。惰性の支配力とは、意外に強いものだ。そして父親は、その翌々日に死んだ。

いつの間にか、眠ってしまっていたらしい。

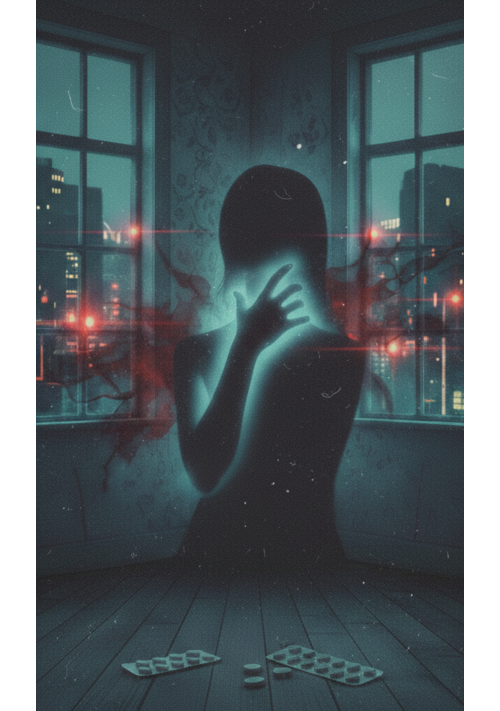

南国の淀んだ熱気にいつしか汗ばみ、春川は自分の微かな体臭を感じて目を覚ました。いや、目は開けていない。開けてはいけないことが、この時の彼にはわかっていた。彼は一人で寝ていたはずだが、彼の真横に、なにか温もりのある物体が横たわり、彼に添寝をしていることが感じ取れたのである。

その物体は、ほのかな柑橘類のような酸っぱい匂いを漂わせ、春川はその久しぶりの女の香りを鼻腔の奥に吸い込んだ。それは、身動ぎもしない。しかしその代わり、確かな肉体的実在感と体温、臭気を放って、無言のうちに彼へ何かを訴えかけて来るようだった。

不思議なことだが、春川は恐怖を全く感じなかった。どこか心の奥底で、この、自分の真横に横たわるものが、自分の存在を脅かすものではないことを、なんとはなしに感じ取っていたのである。さりとて、いま目を開けてこの何かを自分の網膜に映し、何事か語りかけて相互の関係性を確かめてしまおうという気も起こらなかった。春川は、どこかで習った、特に焦ってジタバタせずに事態の推移を見守るべき時の呼び名を思い起こそうとした・・・そうだ、現状維持だ。今はとりあえず、なにはともあれ現状維持だ。

どのくらい、そのまま添寝を続けていただろう。そのどこか懐かしい、微かに酸っぱい臭いを放つものは、変わらず彼の身体にその温もりを伝え続けていた。やがて春川は、なにか別の動体の存在を感じた。それは遠く、微かだったが、とても正確で一定したリズムを刻んでいる。最初、春川はそれが夜間に灯台の投光器を回転させる自動制御のモーターの動きではないかと思った。しかし、それはおかしいと即座に思い直した。モーターはとても巨大で、その動きはもっとゆっくりとした海流の唸りのようなものである。こんな、正確になにかを刻むような波長の音ではない。

いや、こうした官舎に隣接した施設は、灯台守の生活を邪魔しないよう、そうした防音・制振にはもともと意を尽くして設計されているのが普通だ。これは、モーターの音ではない。では、何か?そして春川は思い出した。あれは、階段に据え付けてあった柱時計が時を刻む音だ!

彼がそのことに気づくと同時に、ボーン、ボーン、ボーンと時計が時報を鳴らし出した。何回鳴ったか、春川は覚えていない。その時報の音とともに、彼の意識はすっと遠のき、隣の温もりも柑橘系の香りも同時にどこかへ消えうせた。

要は、春川は気を失ってしまったのである。

かつての住人であった灯台守夫婦が使った残置物は何も残っていなかったが、流し台の脇に置かれた古びた薬罐と、ひと組の夫婦茶碗が、もしかしたらそうではないかと思えなくもなかった。また、明らかに夫婦の私物ではなかったはずだが、官舎の階段の踊り場に、人の背丈ほどもある古びた大きな柱時計がまだ掛けられたままになっていた。もちろん、時計はもう動かない。階段の空気は静かに凍り付き、すでに止まった過去の刻をその場に留めている。

春川はさっき考えた通りの簡単な食事を摂り、床に敷いたマットレスにゴロリと横になって、そのままぼんやりと様々な物思いにふけった。一年前に別れた恋人のこと。二ヶ月前に亡くしたばかりの父親のこと。親父には、あの週末、もう一度だけ電話をしておけばよかったな。特に仲が悪いわけでもなかったが、ここ数年はまともに会話することすら珍しかった。

浮き草のようにふらふらと、都会から逃れて JCG入りし、言ってしまえば安穏な辺地の番人となってあちこちまたあの巡視艇に乗って流されているだけの人生だ。父はこのところ、何かと理由をつけては連絡をして来て、自分の身の回りに変わりはないか、ちょっとだけ聞いてから電話を切るのが常だった。普通の親子の、ごく数分だけのなんということもない会話。だが、いつもは向こうからの連絡なのに、あの週末だけはなぜか自分のほうから電話する気になったのだ。だが、結局しなかった。惰性の支配力とは、意外に強いものだ。そして父親は、その翌々日に死んだ。

いつの間にか、眠ってしまっていたらしい。

南国の淀んだ熱気にいつしか汗ばみ、春川は自分の微かな体臭を感じて目を覚ました。いや、目は開けていない。開けてはいけないことが、この時の彼にはわかっていた。彼は一人で寝ていたはずだが、彼の真横に、なにか温もりのある物体が横たわり、彼に添寝をしていることが感じ取れたのである。

その物体は、ほのかな柑橘類のような酸っぱい匂いを漂わせ、春川はその久しぶりの女の香りを鼻腔の奥に吸い込んだ。それは、身動ぎもしない。しかしその代わり、確かな肉体的実在感と体温、臭気を放って、無言のうちに彼へ何かを訴えかけて来るようだった。

不思議なことだが、春川は恐怖を全く感じなかった。どこか心の奥底で、この、自分の真横に横たわるものが、自分の存在を脅かすものではないことを、なんとはなしに感じ取っていたのである。さりとて、いま目を開けてこの何かを自分の網膜に映し、何事か語りかけて相互の関係性を確かめてしまおうという気も起こらなかった。春川は、どこかで習った、特に焦ってジタバタせずに事態の推移を見守るべき時の呼び名を思い起こそうとした・・・そうだ、現状維持だ。今はとりあえず、なにはともあれ現状維持だ。

どのくらい、そのまま添寝を続けていただろう。そのどこか懐かしい、微かに酸っぱい臭いを放つものは、変わらず彼の身体にその温もりを伝え続けていた。やがて春川は、なにか別の動体の存在を感じた。それは遠く、微かだったが、とても正確で一定したリズムを刻んでいる。最初、春川はそれが夜間に灯台の投光器を回転させる自動制御のモーターの動きではないかと思った。しかし、それはおかしいと即座に思い直した。モーターはとても巨大で、その動きはもっとゆっくりとした海流の唸りのようなものである。こんな、正確になにかを刻むような波長の音ではない。

いや、こうした官舎に隣接した施設は、灯台守の生活を邪魔しないよう、そうした防音・制振にはもともと意を尽くして設計されているのが普通だ。これは、モーターの音ではない。では、何か?そして春川は思い出した。あれは、階段に据え付けてあった柱時計が時を刻む音だ!

彼がそのことに気づくと同時に、ボーン、ボーン、ボーンと時計が時報を鳴らし出した。何回鳴ったか、春川は覚えていない。その時報の音とともに、彼の意識はすっと遠のき、隣の温もりも柑橘系の香りも同時にどこかへ消えうせた。

要は、春川は気を失ってしまったのである。

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

霊和怪異譚 野花と野薔薇[改稿前]

野花マリオ

ホラー

その“語り”が始まったとき、世界に異変が芽吹く。

静かな町、ふとした日常、どこにでもあるはずの風景に咲きはじめる、奇妙な花々――。

『霊和怪異譚 野花と野薔薇』は、不思議な力を持つ語り部・八木楓と鐘技友紀以下彼女達が語る怪異を描く、短編連作形式の怪異譚シリーズ。

一話ごとに異なる舞台、異なる登場人物、異なる恐怖。それでも、語りが始まるたび、必ず“何か”が咲く――。

語られる怪談はただの物語ではない。

それを「聞いた者」に忍び寄る異変、染みわたる不安。

やがて読者自身の身にも、“あの花”が咲くかもしれない。

日常にひっそりと紛れ込む、静かで妖しいホラー。

あなたも一席、語りを聞いてみませんか?

完結いたしました。

タイトル変更しました。

旧 彼女の怪異談は不思議な野花を咲かせる

※この物語はフィクションです。実在する人物、企業、団体、名称などは一切関係ありません。

本作は改稿前/改稿後の複数バージョンが存在します

掲載媒体ごとに内容が異なる場合があります。

改稿後小説作品はカイタとネオページで見られます

【1分読書】意味が分かると怖いおとぎばなし

響ぴあの

ホラー

【1分読書】

意味が分かるとこわいおとぎ話。

意外な事実や知らなかった裏話。

浦島太郎は神になった。桃太郎の闇。本当に怖いかちかち山。かぐや姫は宇宙人。白雪姫の王子の誤算。舌切りすずめは三角関係の話。早く人間になりたい人魚姫。本当は怖い眠り姫、シンデレラ、さるかに合戦、はなさかじいさん、犬の呪いなどなど面白い雑学と創作短編をお楽しみください。

どこから読んでも大丈夫です。1話完結ショートショート。

終焉列島:ゾンビに沈む国

ねむたん

ホラー

2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。

最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。

会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる