41 / 94

第三章(12)

しおりを挟む

ボーン、ボーン、ボーン……。

時を打つ柱時計の重厚な音が、遠くから響いてきた。

はっと目を開けたシアは、ここはどこだと思案する。部屋は明るい。それに見たことのある部屋だ。

どうやら自分は寝台で横になっていたようだ。身体を起こそうとしたとき、ズキリと肩が痛み、身体は鉛のように重い。

「うっ……」

予想外の痛みに、シアは息を呑んだ。

「お目覚めですか? シアさん」

「あ……サマンサさん……」

サマンサはモンクトン家で働く年配の侍女だ。コリンナがギニー国から連れてきたと聞いている。コリンナが嫁いだばかりの頃は、ボブに対して不満を隠さなかったサマンサだったが、彼の誠実さとコリンナへの深い愛情を目にするうちに、この屋敷での生活を受け入れるようになったらしい。

「あっ……」

シアの足元にしがみつくようにして、ヘリオスが眠っていた。幼い寝息が、部屋の静けさに溶け込んでいる。

「フランクさんがヘリオス坊ちゃんを連れてきたのですが……シアさんから離れなくて。仕方なく、そのままにしておきましたら、眠ってしまわれたようです」

ここはモンクトンの屋敷にある客室だ。シアが今のアパートメントに移り住む前に使っていた部屋。

「今は、何時でしょう?」

「えぇ、夜の十時です。シアさんは三時間ほど、眠っておられました。着替えは私のほうでさせていただきました。その……服がやぶけておりましたので……」

サマンサが言うように、シアはガウンを羽織っていた。肩の傷を覆う包帯が、ガウンの下でかすかに感じられる。

「何から何まで申し訳ありません。ありがとうございます」

シアが礼を口にすると「とんでもございません」とサマンサは笑顔で返す。

「今、人を呼んできます。起きたら、薬を飲ませたいとおっしゃっていたものですから」

サマンサの話を聞いて、シアも記憶を探った。

フランクにヘリオスを預け、モンクトン商会の屋敷にやってきた。そこで晩餐会が行われている大広間に行き、刺客に狙われた王太子をかばい、肩に矢がかすった。かすっただけだから、大した怪我ではないと思っていたのだ。

犯人を捕まえるべく二階のギャラリーへ向かったところまでは覚えているが、そこからパタリと記憶がない。

(やはり、毒……)

ランドルフに向かって放たれた矢には、毒が塗られていたのだ。傷が浅かったからと油断していたところ、毒が身体に回ってしまい、気を失ったと考えるのが無難だろう。

遠慮がちに扉を叩く音がした。

「はい」

扉がゆっくりと開き、廊下の薄明かりが室内に入り込む。逆光の中に立つ人影が、魔石ランプによって照らされた。

「ジェイラス……さん?」

部屋に現れたのは、なぜかジェイラスだった。王太子の側では冷静沈着な表情をしている彼だが、今はその顔には焦りが浮かんでいた。

「目が覚めたようでよかった。傷はどうだ? 痛まないか?」

その声には、どこか安堵の色もにじむ。

「あ、はい。大丈夫です。ご迷惑をおかけしたようで……申し訳ありません……」

「いや……こちらも、侵入者に気がつかなかった。君がすぐに動いてくれたから、殿下はかすり傷一つ負わなかった」

そこまで言ったジェイラスの視線は、真っすぐにヘリオスを捉えている。彼は、子どもが好きなのだろうか。昨日の子どもたちへの指導からも、そんな様子が感じられた。

「息子です。そこで眠ってしまったみたいで」

「なるほど。君の側を離れたくなかったのだな? このままでは風邪を引く。隣に寝かせよう。だが、先にこれを飲んでくれ。解毒剤だ」

ジェイラスの手にはどろりとした緑色の液体が入ったカップが握られている。見るからに不快な色で、思わず顔をしかめてしまう。

「そんな顔をしないで、飲んでくれ」

どうやら嫌悪感が顔に出てしまったらしい。ジェイラスが困ったように眉をハの形にしつつも、口元には微かな笑みを浮かべている。

時を打つ柱時計の重厚な音が、遠くから響いてきた。

はっと目を開けたシアは、ここはどこだと思案する。部屋は明るい。それに見たことのある部屋だ。

どうやら自分は寝台で横になっていたようだ。身体を起こそうとしたとき、ズキリと肩が痛み、身体は鉛のように重い。

「うっ……」

予想外の痛みに、シアは息を呑んだ。

「お目覚めですか? シアさん」

「あ……サマンサさん……」

サマンサはモンクトン家で働く年配の侍女だ。コリンナがギニー国から連れてきたと聞いている。コリンナが嫁いだばかりの頃は、ボブに対して不満を隠さなかったサマンサだったが、彼の誠実さとコリンナへの深い愛情を目にするうちに、この屋敷での生活を受け入れるようになったらしい。

「あっ……」

シアの足元にしがみつくようにして、ヘリオスが眠っていた。幼い寝息が、部屋の静けさに溶け込んでいる。

「フランクさんがヘリオス坊ちゃんを連れてきたのですが……シアさんから離れなくて。仕方なく、そのままにしておきましたら、眠ってしまわれたようです」

ここはモンクトンの屋敷にある客室だ。シアが今のアパートメントに移り住む前に使っていた部屋。

「今は、何時でしょう?」

「えぇ、夜の十時です。シアさんは三時間ほど、眠っておられました。着替えは私のほうでさせていただきました。その……服がやぶけておりましたので……」

サマンサが言うように、シアはガウンを羽織っていた。肩の傷を覆う包帯が、ガウンの下でかすかに感じられる。

「何から何まで申し訳ありません。ありがとうございます」

シアが礼を口にすると「とんでもございません」とサマンサは笑顔で返す。

「今、人を呼んできます。起きたら、薬を飲ませたいとおっしゃっていたものですから」

サマンサの話を聞いて、シアも記憶を探った。

フランクにヘリオスを預け、モンクトン商会の屋敷にやってきた。そこで晩餐会が行われている大広間に行き、刺客に狙われた王太子をかばい、肩に矢がかすった。かすっただけだから、大した怪我ではないと思っていたのだ。

犯人を捕まえるべく二階のギャラリーへ向かったところまでは覚えているが、そこからパタリと記憶がない。

(やはり、毒……)

ランドルフに向かって放たれた矢には、毒が塗られていたのだ。傷が浅かったからと油断していたところ、毒が身体に回ってしまい、気を失ったと考えるのが無難だろう。

遠慮がちに扉を叩く音がした。

「はい」

扉がゆっくりと開き、廊下の薄明かりが室内に入り込む。逆光の中に立つ人影が、魔石ランプによって照らされた。

「ジェイラス……さん?」

部屋に現れたのは、なぜかジェイラスだった。王太子の側では冷静沈着な表情をしている彼だが、今はその顔には焦りが浮かんでいた。

「目が覚めたようでよかった。傷はどうだ? 痛まないか?」

その声には、どこか安堵の色もにじむ。

「あ、はい。大丈夫です。ご迷惑をおかけしたようで……申し訳ありません……」

「いや……こちらも、侵入者に気がつかなかった。君がすぐに動いてくれたから、殿下はかすり傷一つ負わなかった」

そこまで言ったジェイラスの視線は、真っすぐにヘリオスを捉えている。彼は、子どもが好きなのだろうか。昨日の子どもたちへの指導からも、そんな様子が感じられた。

「息子です。そこで眠ってしまったみたいで」

「なるほど。君の側を離れたくなかったのだな? このままでは風邪を引く。隣に寝かせよう。だが、先にこれを飲んでくれ。解毒剤だ」

ジェイラスの手にはどろりとした緑色の液体が入ったカップが握られている。見るからに不快な色で、思わず顔をしかめてしまう。

「そんな顔をしないで、飲んでくれ」

どうやら嫌悪感が顔に出てしまったらしい。ジェイラスが困ったように眉をハの形にしつつも、口元には微かな笑みを浮かべている。

543

あなたにおすすめの小説

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い

青の雀

恋愛

夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。

神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。

もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。

生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。

過去世と同じ轍を踏みたくない……

処刑前夜に逃亡した悪役令嬢、五年後に氷の公爵様に捕まる〜冷徹旦那様が溺愛パパに豹変しましたが私の抱いている赤ちゃん実は人生2周目です〜

放浪人

恋愛

「処刑されるなんて真っ平ごめんです!」 無実の罪で投獄された悪役令嬢レティシア(中身は元社畜のアラサー日本人)は、処刑前夜、お腹の子供と共に脱獄し、辺境の田舎村へ逃亡した。 それから五年。薬師として穏やかに暮らしていた彼女のもとに、かつて自分を冷遇し、処刑を命じた夫――「氷の公爵」アレクセイが現れる。 殺される!と震えるレティシアだったが、再会した彼は地面に頭を擦り付け、まさかの溺愛キャラに豹変していて!?

「愛しているレティシア! 二度と離さない!」 「(顔が怖いです公爵様……!)」

不器用すぎて顔が怖い旦那様の暴走する溺愛。 そして、二人の息子であるシオン(1歳)は、実は前世で魔王を倒した「英雄」の生まれ変わりだった! 「パパとママは僕が守る(物理)」 最強の赤ちゃんが裏で暗躍し、聖女(自称)の陰謀も、帝国の侵略も、古代兵器も、ガラガラ一振りで粉砕していく。

婚約破棄のあと、あなたのことだけ思い出せない

柴田はつみ

恋愛

伯爵令嬢セシリアは、王宮の舞踏会で王太子レイヴンから公開の場で婚約破棄を言い渡され、その場で倒れた。

目覚めた彼女は、礼儀も常識も覚えているのに――ただ一つ、レイヴンだけを思い出せない。

「あなたは、どなたですか?」

その一言に、彼の瞳は壊れた。

けれどレイヴンは何も語らず、セシリアを遠ざける。彼女を守るために、あの日婚約を捨てたのだと告げられないまま。

セシリアは過去を断ち切り、王宮の侍女として新しい生活を始める。

優しく手を差し伸べる護衛騎士アデルと心を通わせていくほど、レイヴンの胸は嫉妬と後悔で焼けていった。

――守るために捨てたはずなのに。忘れられたまま、他の男に笑う彼女を見ていられない。

一方、王宮では“偽聖女”の陰謀と、セシリアの血に眠る秘密が動き出す。

記憶を取り戻せば、彼女は狙われる。取り戻さなければ、二人は永遠に届かない。

これは、忘れてしまった令嬢と、忘れられてなお愛を捨てられない王太子が、もう一度“選び直す”恋の物語。

英雄魔術師様とのシークレットベビーが天才で隠し通すのが大変です

氷雨そら

恋愛

――この魔石の意味がわからないほど子どもじゃない。

英雄魔術師カナンが遠征する直前、フィアーナと交わした一夜で授かった愛娘シェリア。フィアーナは、シェリアがカナンの娘であることを隠し、守るために王都を離れ遠い北の地で魔石を鑑定しながら暮らしていた。けれど、シェリアが三歳を迎えた日、彼女を取り囲む全ての属性の魔石が光る。彼女は父と同じ、全属性の魔力持ちだったのだ。これは、シークレットベビーを育てながら、健気に逞しく生きてきたヒロインが、天才魔術師様と天才愛娘に翻弄されながらも溺愛される幸せいっぱいハートフルストーリー。小説家になろうにも投稿しています。

夫に相手にされない侯爵夫人ですが、記憶を失ったので人生やり直します。

MIRICO

恋愛

第二章【記憶を失った侯爵夫人ですが、夫と人生やり直します。】完結です。

記憶を失った私は侯爵夫人だった。しかし、旦那様とは不仲でほとんど話すこともなく、パーティに連れて行かれたのは結婚して数回ほど。それを聞いても何も思い出せないので、とりあえず記憶を失ったことは旦那様に内緒にしておいた。

旦那様は美形で凛とした顔の見目の良い方。けれどお城に泊まってばかりで、お屋敷にいてもほとんど顔を合わせない。いいんですよ、その間私は自由にできますから。

屋敷の生活は楽しく旦那様がいなくても何の問題もなかったけれど、ある日突然パーティに同伴することに。

旦那様が「わたし」をどう思っているのか、記憶を失った私にはどうでもいい。けれど、旦那様のお相手たちがやけに私に噛み付いてくる。

記憶がないのだから、私は旦那様のことはどうでもいいのよ?

それなのに、旦那様までもが私にかまってくる。旦那様は一体何がしたいのかしら…?

小説家になろう様に掲載済みです。

冷酷伯爵ディートリヒは、去った妻を取り戻せない

くろねこ

恋愛

名門伯爵家に政略結婚で嫁いだ、正妻エレノア・リーヴェルト。夫である伯爵ディートリヒ・フォン・アイゼンヴァルトは、

軍務と義務を最優先し、彼女に関心を向けることはなかった。

言葉も、視線も、愛情も与えられない日々。それでも伯爵夫人として尽くし続けたエレノアは、ある一言をきっかけに、静かに伯爵家を去る決意をする。

――そして初めて、夫は気づく。

自分がどれほど多くのものを、彼女から与えられていたのかを。

一方、エレノアは新たな地でその才覚と人柄を評価され、

「必要とされる存在」として歩き始めていた。

去った妻を想い、今さら後悔する冷酷伯爵。前を向いて生きる正妻令嬢。

これは、失ってから愛に気づいた男と、

二度と戻らないかもしれない夫婦の物語。

――今さら、遅いのです。

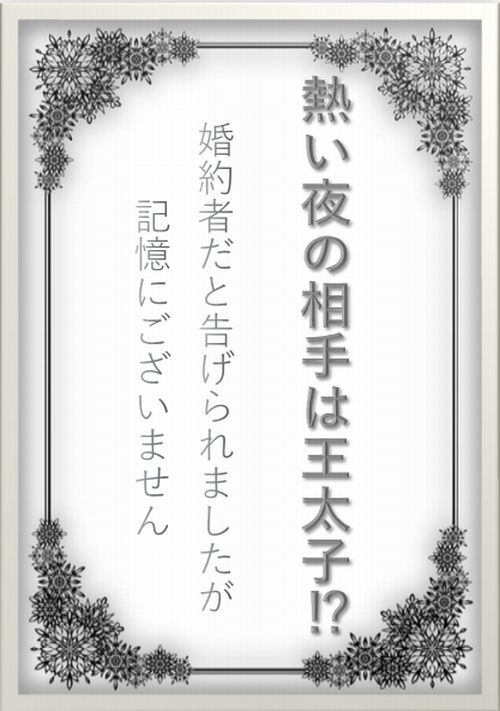

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

結婚後、訳もわからないまま閉じ込められていました。

しゃーりん

恋愛

結婚して二年、別邸に閉じ込められていたハリエット。

友人の助けにより外に出ることができ、久しぶりに見た夫アルバートは騎士に連行されるところだった。

『お前のせいだ!』と言われても訳がわからなかった。

取り調べにより判明したのは、ハリエットには恋人がいるのだとアルバートが信じていたこと。

彼にその嘘を吹き込んだのは、二人いたというお話です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる