あなたにおすすめの小説

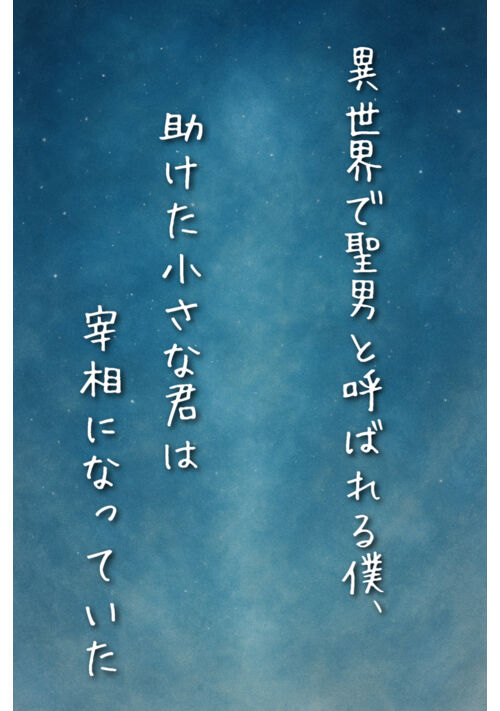

異世界で聖男と呼ばれる僕、助けた小さな君は宰相になっていた

k-ing /きんぐ★商業5作品

BL

病院に勤めている橘湊は夜勤明けに家へ帰ると、傷ついた少年が玄関で倒れていた。

言葉も話せず、身寄りもわからない少年を一時的に保護することにした。

小さく甘えん坊な少年との穏やかな日々は、湊にとってかけがえのない時間となる。

しかし、ある日突然、少年は「ありがとう」とだけ告げて異世界へ帰ってしまう。

湊の生活は以前のような日に戻った。

一カ月後に少年は再び湊の前に現れた。

ただ、明らかに成長スピードが早い。

どうやら違う世界から来ているようで、時間軸が異なっているらしい。

弟のように可愛がっていたのに、急に成長する少年に戸惑う湊。

お互いに少しずつ気持ちに気づいた途端、少年は遊びに来なくなってしまう。

あの時、気持ちだけでも伝えれば良かった。

後悔した湊は彼が口ずさむ不思議な呪文を口にする。

気づけば少年の住む異世界に来ていた。

二つの世界を越えた、純情な淡い両片思いの恋物語。

序盤は幼い宰相との現実世界での物語、その後異世界への物語と話は続いていきます。

沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました

ホワイトヴァイス

BL

声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。

落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。

“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、

やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。

喋れぬΩと、血を信じない宰相。

ただの契約だったはずの絆が、

互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。

だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、

彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。

沈黙が祈りに変わるとき、

血の支配が終わりを告げ、

“番”の意味が書き換えられる。

冷血宰相×沈黙のΩ、

偽りの契約から始まる救済と革命の物語。

今日もBL営業カフェで働いています!?

卵丸

BL

ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ

※ 不定期更新です。

【完結】社畜の俺が一途な犬系イケメン大学生に告白された話

日向汐

BL

「好きです」

「…手離せよ」

「いやだ、」

じっと見つめてくる眼力に気圧される。

ただでさえ16時間勤務の後なんだ。勘弁してくれ──。

・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:

純真天然イケメン大学生(21)× 気怠げ社畜お兄さん(26)

閉店間際のスーパーでの出会いから始まる、

一途でほんわか甘いラブストーリー🥐☕️💕

・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:

📚 **全5話/9月20日(土)完結!** ✨

短期でサクッと読める完結作です♡

ぜひぜひ

ゆるりとお楽しみください☻*

・───────────・

🧸更新のお知らせや、2人の“舞台裏”の小話🫧

❥❥❥ https://x.com/ushio_hinata_2?s=21

・───────────・

応援していただけると励みになります💪( ¨̮ 💪)

なにとぞ、よしなに♡

・───────────・

ざまぁされたチョロ可愛い王子様は、俺が貰ってあげますね

ヒラヲ

BL

「オーレリア・キャクストン侯爵令嬢! この時をもって、そなたとの婚約を破棄する!」

オーレリアに嫌がらせを受けたというエイミーの言葉を真に受けた僕は、王立学園の卒業パーティーで婚約破棄を突き付ける。

しかし、突如現れた隣国の第一王子がオーレリアに婚約を申し込み、嫌がらせはエイミーの自作自演であることが発覚する。

その結果、僕は冤罪による断罪劇の責任を取らされることになってしまった。

「どうして僕がこんな目に遭わなければならないんだ!?」

卒業パーティーから一ヶ月後、王位継承権を剥奪された僕は王都を追放され、オールディス辺境伯領へと送られる。

見習い騎士として一からやり直すことになった僕に、指導係の辺境伯子息アイザックがやたら絡んでくるようになって……?

追放先の辺境伯子息×ざまぁされたナルシスト王子様

悪役令嬢を断罪しようとしてざまぁされた王子の、その後を書いたBL作品です。

義兄が溺愛してきます

ゆう

BL

桜木恋(16)は交通事故に遭う。

その翌日からだ。

義兄である桜木翔(17)が過保護になったのは。

翔は恋に好意を寄せているのだった。

本人はその事を知るよしもない。

その様子を見ていた友人の凛から告白され、戸惑う恋。

成り行きで惚れさせる宣言をした凛と一週間付き合う(仮)になった。

翔は色々と思う所があり、距離を置こうと彼女(偽)をつくる。

すれ違う思いは交わるのか─────。

俺がこんなにモテるのはおかしいだろ!? 〜魔法と弟を愛でたいだけなのに、なぜそんなに執着してくるんだ!!!〜

小屋瀬

BL

「兄さんは僕に守られてればいい。ずっと、僕の側にいたらいい。」

魔法高等学校入学式。自覚ありのブラコン、レイ−クレシスは、今日入学してくる大好きな弟との再会に心を踊らせていた。“これからは毎日弟を愛でながら、大好きな魔法制作に明け暮れる日々を過ごせる”そう思っていたレイに待ち受けていたのは、波乱万丈な毎日で―――

義弟からの激しい束縛、王子からの謎の執着、親友からの重い愛⋯俺はただ、普通に過ごしたいだけなのにーーー!!!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる