この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

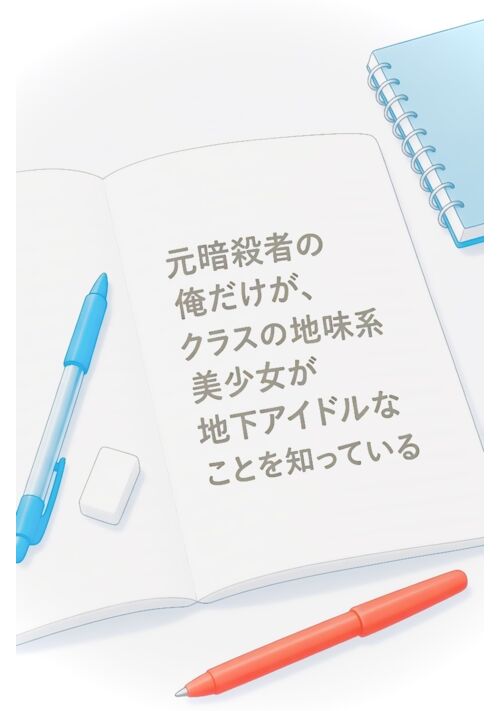

元暗殺者の俺だけが、クラスの地味系美少女が地下アイドルなことを知っている

甘酢ニノ

恋愛

クラス一の美少女・強羅ひまりには、誰にも言えない秘密がある。

実は“売れない地下アイドル”として活動しているのだ。

偶然その正体を知ってしまったのは、無愛想で怖がられがちな同級生・兎山類。

けれど彼は、泣いていたひまりをそっと励ましたことも忘れていて……。

不器用な彼女の願いを胸に、類はひまりの“支え役”になっていく。

真面目で不器用なアイドルと、寡黙だけど優しい少年が紡ぐ、

少し切なくて甘い青春ラブコメ。

俺をフッた幼馴染が、トップアイドルになって「もう一度やり直したい」と言ってきた

夏見ナイ

恋愛

平凡な大学生・藤堂蓮には忘れられない過去がある。高校時代、告白した幼馴染の星宮瑠奈に「アイドルになるから」とこっ酷くフラれたことだ。

数年後、瑠奈は国民的アイドル『LUNA』として輝いていた。遠い世界の住人になった彼女との再会なんて、あるはずもなかった――そう、変装した彼女が俺の前に現れ、「もう一度やり直したい」と泣きつくまでは。

トップアイドルの立場を使い強引に迫る元幼馴染と、過去の傷。揺れ動く俺の日常を照らしてくれたのは、俺の才能を信じてくれる後輩・朝霧陽葵の存在だった。

俺をフッた幼馴染か、俺を支える後輩か。過去の清算と未来の選択を描く、ほろ苦くも甘い、逆転ラブコメディ、開幕。

クラスで3番目に可愛い無口なあの子が実は手話で話しているのを俺だけが知っている

夏見ナイ

恋愛

俺のクラスにいる月宮雫は、誰も寄せ付けないクールな美少女。そのミステリアスな雰囲気から『クラスで3番目に可愛い子』と呼ばれているが、いつも一人で、誰とも話さない。

ある放課後、俺は彼女が指先で言葉を紡ぐ――手話で話している姿を目撃してしまう。好奇心から手話を覚えた俺が、勇気を出して話しかけた瞬間、二人だけの秘密の世界が始まった。

無口でクール? とんでもない。本当の彼女は、よく笑い、よく拗ねる、最高に可愛いおしゃべりな女の子だったのだ。

クールな君の本当の姿と甘える仕草は、俺だけが知っている。これは、世界一甘くて尊い、静かな恋の物語。

商人の男と貴族の女~婚約破棄から始まる成り上がり~

葉月奈津・男

恋愛

「あなたとの婚約、破棄させていただきます!」

王立学院の舞踏会。

全校生徒が見守る中、商家の三男カロスタークは、貴族令嬢セザールから一方的に婚約破棄を突きつけられる。

努力も誠意も、すべて「退屈だった」の一言で切り捨てられ、彼女は王子様気取りの子爵家の三男と新たな婚約を宣言する。

だが、カロスタークは折れなかった。

「商人の子せがれにだって、意地はあるんだ!」

怒りと屈辱を胸に、彼は商人としての才覚を武器に、静かなる反撃を開始する。

舞踏会の翌日、元婚約者の実家に突如として訪れる債権者たち。

差し押さえ、債権買収、そして“後ろ盾”の意味を思い知らせる逆襲劇が幕を開ける!

これは、貴族社会の常識を覆す、ひとりの青年の成り上がりの物語。

誇りを踏みにじられた男が、金と知恵で世界を変える――!

ちょっと大人な物語はこちらです

神崎 未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な短編物語集です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

白い結婚は無理でした(涙)

詩森さよ(さよ吉)

恋愛

わたくし、フィリシアは没落しかけの伯爵家の娘でございます。

明らかに邪な結婚話しかない中で、公爵令息の愛人から契約結婚の話を持ち掛けられました。

白い結婚が認められるまでの3年間、お世話になるのでよい妻であろうと頑張ります。

小説家になろう様、カクヨム様にも掲載しております。

現在、筆者は時間的かつ体力的にコメントなどの返信ができないため受け付けない設定にしています。

どうぞよろしくお願いいたします。

悪役令息の婚約者になりまして

どくりんご

恋愛

婚約者に出逢って一秒。

前世の記憶を思い出した。それと同時にこの世界が小説の中だということに気づいた。

その中で、目の前のこの人は悪役、つまり悪役令息だということも同時にわかった。

彼がヒロインに恋をしてしまうことを知っていても思いは止められない。

この思い、どうすれば良いの?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる