3 / 6

第二節 当たるも八卦

しおりを挟む

日差しが夏の厳しさから秋の柔らかさに移り始めている。

長沙城内の主簿執務室で、王索は山積みにされた書類の束を眺めながら、深く息を吐いていた。

この頃、紙はまだそれほど普及しておらず、文字は木や竹で作られた細い板状の物……『簡』か、絹の布地である『巾』に書かれていた。

特に、長期の保存を要する書類は、竹の『簡』、つまり竹簡で作られる。

この『簡』は数本から数十本を革紐で結び繋ぎ、巻き上げて保存する。

王索の目の前にも、この酷くかさばる竹の束が、山積されていた。

「どうしたね、王主簿?」

不意にかけられた声に彼女が顔を上げると、眼前すぐの所に簡雍の不精髭があった。

だが簡雍の視線の方は王索の顔ではなく、彼女の卓の上に落ちていた。

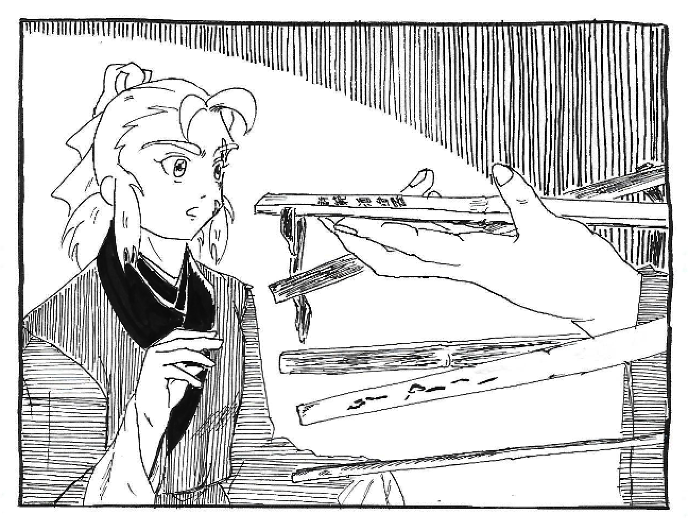

そこには一巻の竹簡が開かれている。

荊州各県の県尉から州都の行政部に報告された、禁酒法違反者の一覧だ。

「こりゃ『こいつはお上に逆らって酒をこしらえました。ケツっぺたひっぱたいて下さい』って上申かね?」

簡雍はそれを手に取り、読み上げた。

「王亥 酒五斗密造。英桔 酒一斗密売。許範 酒造器一式所持……。なんだい、微罪ばかりじゃねぇか」

「叔父上の口振りは、まるで大罪人がいなくてつまらないという風じゃありませんか。不謹慎ですよ」

王索が唇を尖らせると簡雍は、

「じゃ、阿花はなんでため息なんぞ漏らしてた? 微罪の処理ばかりじゃ退屈だと思ってたんじゃないのか?」

と鼻笑いした。

王索は大袈裟な程かぶりを振った。

「退屈だなどと思ってなどおりません。ただ、あまりに取締が厳しくはないかと……」

「刑罰に峻厳ってのが臥龍の旦那のやり方だ。そいつが気に入らないんなら、俺にグチらんと諸葛軍師に言上したらどうかね」

臥龍は、諸葛亮の号である。

彼は王索が諸葛亮に師事して、兵法をかじっていることを、充分知っていた。

それ故に、軍師の命には従順で逆らう事は有り得ないということを知りつつ、いたずらな童子のような口調で言った。

当然ながら王索は諸葛亮に意見する気などなかった。

穀物を大量に浪費する酒造りを禁止する事が今回の禁酒令の主旨である。(ただし、婚礼の祝いや地鎮の祭に振る舞われる小量の酒は、特例として取締から除外されていた。この「特例」を提案したのは、誰あろう張翼徳である)

ところが各県からの報告書には、本来取り締まるべき「大量密造者」よりも、特例の範疇に収まりそうな「自家製造者」の方が多く記されている。

これが県尉の位にまで「刑罰に峻厳」の心構えが行き届いた為に生じた『弊害』か、あるいは末端の取締役人である亭長や、その下で働く地廻りが功を争うが為の『行き過ぎ』なのかは、詳しく調査せねば判らない。

原因は判らないが、結果は見える。

『末端の取締が厳しすぎるのだ。諸葛軍師のお考えに間違いはない』

王索はそう言おうとした。

が、彼女の口は僅かに開いたまま止まった。

簡雍が急に卓上の硯箱に手を伸ばし、中から小刀を取り出したのだ。

小刀は竹簡を削るために常備された「筆記用具」である。

簡に書かれた文字に間違いがあった時、この小刀で簡の表面を削り、墨跡を消してから書き改めるのだ。

まさか文字を削り取る気では……と王索は気を揉んだが、簡雍も流石にそれはしなかった。

彼は刃を竹簡には当てず、簡を繋いでいる紐に当てがったのだ。

紐の切れる「プツ」という音と、驚いた王索の「アッ」という声が、同時に簡雍の耳に入った。

しかし簡雍が声の方に気を留めた様子はない。

「よく切れんな、この小刀は……。全く、優秀な官吏の小刀は切れ味が悪くていかん。間違いが少ないから滅多に使わない。使わない刃物は錆びる一方」

簡雍は遠回しに王索の優秀さを褒めた。褒めながら、紐を縦一列の上下に渡って断ち切ってしまった。

繋がりを失った竹簡は、卓上と言わず床と言わずばらばらに落ちて、散った。

初め、簡雍の手先を呆然と見ていた王索も、床に散る竹簡の乾いた音に気付くと、慌てて散った書類をかき集めた。

「叔父上ッ! 何て事をなさるんですか?」

簡雍は一言、

「放っておけ」

それは久しく聞いた事のない、険しい声音だった。

王索が顔を上げると、彼は唇を真一文字に引き、真剣な眼差しを窓の外に向けていた。

袂の中が、もぞりと動いた。

簡雍には特技がある。

卜、つまり占いだ。

劉備はその腕前を特に高く評価しており、折りにつけ彼に吉凶を訊ねる。

そこで簡雍は、主君の急な命に応じられるように、袂の中に、竹を細く削った櫛の様な卜占の道具である巫竹の束を忍ばせていた。

この筮竹は、たとえ馬上でも卦を立てる事ができるようにと、一般的なものよりも寸を縮めた特製品だ。

故に王索は、彼が何かを占じていると直感した。

そして先ほどの険しい声も手伝って、彼が何を占っているのかに興味を抱いた。

「何が見えますか?」

王索は「占いの結果」を小声で尋ねた。

簡雍は答えた。

「晴天」

確かに、今窓外を眺める彼の目には、初秋の青く晴れた空が映っている。

「え?」

思いもしない答に、王索は彼に怪訝な視線を向けた。

すると彼も王索の方へ視線を移した。

視線がピタリと合った。

「散歩日和だと思わんかね?」

そう言った簡雍の眼は、少年のように純真な光を放っていた。

本心から散歩日和と思っているのかもしれないし、あるいは何か企んでいるのかもしれない。

「出かけるぞ、阿花。御主君を誘って散歩に行く」

彼は一息に言った。言うと同時に王索の袖を掴んで、彼女の返事も聞かず、すたすたと歩き始めた。

当然王索は驚いて尋ねた。

「なんですって?」

「散歩に出かけると言ったのだ。聞こえなんだか?」

簡雍は王索を引きずりながら……と言っても、簡雍よりも王索の方が背が高いので、簡雍が力ずくで引いて行くというよりは、王索がしかたなく付いて行っているという方が正確だが……答えた。

「いいえ、そうではなくて……。ただ……」

少しずつ遠ざかって行く己の執務卓と、その周囲に散らばる竹簡に、王索の目は注がれている。

「放っておけと言うに」

まるで駄犬の綱を引き寄せるかのように、簡雍は王索の袖を引いた。言葉には子を思う父のような優しさがあった。

「竹簡を削るのも、革紐を結ぶのも、小吏の仕事だ。小役人のままで終わりたくなければ、こんな辛気臭い官舎に籠もるな」

「はい……」

王索は答えて、息を呑んだ。

簡雍が遠くを見ていた。

長沙城内の主簿執務室で、王索は山積みにされた書類の束を眺めながら、深く息を吐いていた。

この頃、紙はまだそれほど普及しておらず、文字は木や竹で作られた細い板状の物……『簡』か、絹の布地である『巾』に書かれていた。

特に、長期の保存を要する書類は、竹の『簡』、つまり竹簡で作られる。

この『簡』は数本から数十本を革紐で結び繋ぎ、巻き上げて保存する。

王索の目の前にも、この酷くかさばる竹の束が、山積されていた。

「どうしたね、王主簿?」

不意にかけられた声に彼女が顔を上げると、眼前すぐの所に簡雍の不精髭があった。

だが簡雍の視線の方は王索の顔ではなく、彼女の卓の上に落ちていた。

そこには一巻の竹簡が開かれている。

荊州各県の県尉から州都の行政部に報告された、禁酒法違反者の一覧だ。

「こりゃ『こいつはお上に逆らって酒をこしらえました。ケツっぺたひっぱたいて下さい』って上申かね?」

簡雍はそれを手に取り、読み上げた。

「王亥 酒五斗密造。英桔 酒一斗密売。許範 酒造器一式所持……。なんだい、微罪ばかりじゃねぇか」

「叔父上の口振りは、まるで大罪人がいなくてつまらないという風じゃありませんか。不謹慎ですよ」

王索が唇を尖らせると簡雍は、

「じゃ、阿花はなんでため息なんぞ漏らしてた? 微罪の処理ばかりじゃ退屈だと思ってたんじゃないのか?」

と鼻笑いした。

王索は大袈裟な程かぶりを振った。

「退屈だなどと思ってなどおりません。ただ、あまりに取締が厳しくはないかと……」

「刑罰に峻厳ってのが臥龍の旦那のやり方だ。そいつが気に入らないんなら、俺にグチらんと諸葛軍師に言上したらどうかね」

臥龍は、諸葛亮の号である。

彼は王索が諸葛亮に師事して、兵法をかじっていることを、充分知っていた。

それ故に、軍師の命には従順で逆らう事は有り得ないということを知りつつ、いたずらな童子のような口調で言った。

当然ながら王索は諸葛亮に意見する気などなかった。

穀物を大量に浪費する酒造りを禁止する事が今回の禁酒令の主旨である。(ただし、婚礼の祝いや地鎮の祭に振る舞われる小量の酒は、特例として取締から除外されていた。この「特例」を提案したのは、誰あろう張翼徳である)

ところが各県からの報告書には、本来取り締まるべき「大量密造者」よりも、特例の範疇に収まりそうな「自家製造者」の方が多く記されている。

これが県尉の位にまで「刑罰に峻厳」の心構えが行き届いた為に生じた『弊害』か、あるいは末端の取締役人である亭長や、その下で働く地廻りが功を争うが為の『行き過ぎ』なのかは、詳しく調査せねば判らない。

原因は判らないが、結果は見える。

『末端の取締が厳しすぎるのだ。諸葛軍師のお考えに間違いはない』

王索はそう言おうとした。

が、彼女の口は僅かに開いたまま止まった。

簡雍が急に卓上の硯箱に手を伸ばし、中から小刀を取り出したのだ。

小刀は竹簡を削るために常備された「筆記用具」である。

簡に書かれた文字に間違いがあった時、この小刀で簡の表面を削り、墨跡を消してから書き改めるのだ。

まさか文字を削り取る気では……と王索は気を揉んだが、簡雍も流石にそれはしなかった。

彼は刃を竹簡には当てず、簡を繋いでいる紐に当てがったのだ。

紐の切れる「プツ」という音と、驚いた王索の「アッ」という声が、同時に簡雍の耳に入った。

しかし簡雍が声の方に気を留めた様子はない。

「よく切れんな、この小刀は……。全く、優秀な官吏の小刀は切れ味が悪くていかん。間違いが少ないから滅多に使わない。使わない刃物は錆びる一方」

簡雍は遠回しに王索の優秀さを褒めた。褒めながら、紐を縦一列の上下に渡って断ち切ってしまった。

繋がりを失った竹簡は、卓上と言わず床と言わずばらばらに落ちて、散った。

初め、簡雍の手先を呆然と見ていた王索も、床に散る竹簡の乾いた音に気付くと、慌てて散った書類をかき集めた。

「叔父上ッ! 何て事をなさるんですか?」

簡雍は一言、

「放っておけ」

それは久しく聞いた事のない、険しい声音だった。

王索が顔を上げると、彼は唇を真一文字に引き、真剣な眼差しを窓の外に向けていた。

袂の中が、もぞりと動いた。

簡雍には特技がある。

卜、つまり占いだ。

劉備はその腕前を特に高く評価しており、折りにつけ彼に吉凶を訊ねる。

そこで簡雍は、主君の急な命に応じられるように、袂の中に、竹を細く削った櫛の様な卜占の道具である巫竹の束を忍ばせていた。

この筮竹は、たとえ馬上でも卦を立てる事ができるようにと、一般的なものよりも寸を縮めた特製品だ。

故に王索は、彼が何かを占じていると直感した。

そして先ほどの険しい声も手伝って、彼が何を占っているのかに興味を抱いた。

「何が見えますか?」

王索は「占いの結果」を小声で尋ねた。

簡雍は答えた。

「晴天」

確かに、今窓外を眺める彼の目には、初秋の青く晴れた空が映っている。

「え?」

思いもしない答に、王索は彼に怪訝な視線を向けた。

すると彼も王索の方へ視線を移した。

視線がピタリと合った。

「散歩日和だと思わんかね?」

そう言った簡雍の眼は、少年のように純真な光を放っていた。

本心から散歩日和と思っているのかもしれないし、あるいは何か企んでいるのかもしれない。

「出かけるぞ、阿花。御主君を誘って散歩に行く」

彼は一息に言った。言うと同時に王索の袖を掴んで、彼女の返事も聞かず、すたすたと歩き始めた。

当然王索は驚いて尋ねた。

「なんですって?」

「散歩に出かけると言ったのだ。聞こえなんだか?」

簡雍は王索を引きずりながら……と言っても、簡雍よりも王索の方が背が高いので、簡雍が力ずくで引いて行くというよりは、王索がしかたなく付いて行っているという方が正確だが……答えた。

「いいえ、そうではなくて……。ただ……」

少しずつ遠ざかって行く己の執務卓と、その周囲に散らばる竹簡に、王索の目は注がれている。

「放っておけと言うに」

まるで駄犬の綱を引き寄せるかのように、簡雍は王索の袖を引いた。言葉には子を思う父のような優しさがあった。

「竹簡を削るのも、革紐を結ぶのも、小吏の仕事だ。小役人のままで終わりたくなければ、こんな辛気臭い官舎に籠もるな」

「はい……」

王索は答えて、息を呑んだ。

簡雍が遠くを見ていた。

0

あなたにおすすめの小説

別れし夫婦の御定書(おさだめがき)

佐倉 蘭

歴史・時代

★第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★

嫡男を産めぬがゆえに、姑の策略で南町奉行所の例繰方与力・進藤 又十蔵と離縁させられた与岐(よき)。

離縁後、生家の父の猛反対を押し切って生まれ育った八丁堀の組屋敷を出ると、小伝馬町の仕舞屋に居を定めて一人暮らしを始めた。

月日は流れ、姑の思惑どおり後妻が嫡男を産み、婚家に置いてきた娘は二人とも無事与力の御家に嫁いだ。

おのれに起こったことは綺麗さっぱり水に流した与岐は、今では女だてらに離縁を望む町家の女房たちの代わりに亭主どもから去り状(三行半)をもぎ取るなどをする「公事師(くじし)」の生業(なりわい)をして生計を立てていた。

されどもある日突然、与岐の仕舞屋にとっくの昔に離縁したはずの元夫・又十蔵が転がり込んできて——

※「今宵は遣らずの雨」「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」「大江戸の番人 〜吉原髪切り捕物帖〜」にうっすらと関連したお話ですが単独でお読みいただけます。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる