あなたにおすすめの小説

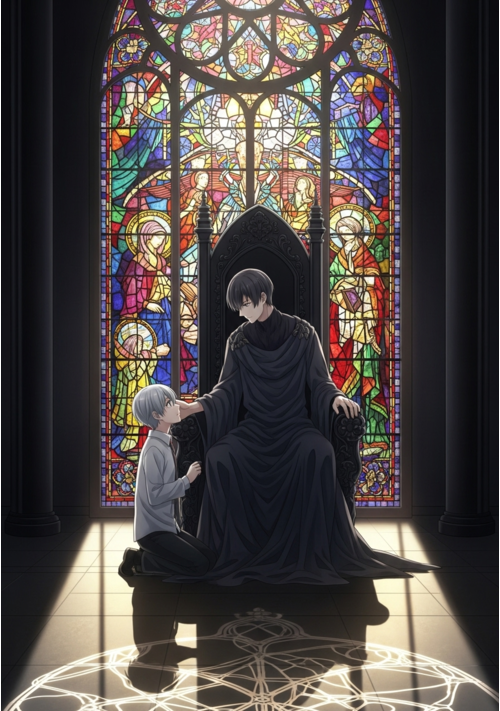

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜

上総啓

BL

公爵家の末っ子に転生したシルビオ。

体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。

両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。

せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?

しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?

どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?

偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?

……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??

―――

病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。

※別名義で連載していた作品になります。

(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします

み馬下諒

BL

志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。

わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?

これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。

おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。

※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。

★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★

★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される

水凪しおん

BL

勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。

絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。

帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?

「私の至宝に、指一本触れるな」

荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。

裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。

裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。

みーやん

BL

何日の時をこのソファーと過ごしただろう。

愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。

「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。

あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。

最後のエンドロールまで見た後に

「裏乙女ゲームを開始しますか?」

という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。

あ。俺3日寝てなかったんだ…

そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。

次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。

「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」

何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。

え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?

これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。

ありま氷炎

BL

高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。

異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。

二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。

しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。

再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。

過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件

水凪しおん

BL

ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。

赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。

目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。

「ああ、終わった……食べられるんだ」

絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。

「ようやく会えた、我が魂の半身よ」

それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?

最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。

この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!

そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。

永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。

敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

【完結】テルの異世界転換紀?!転がり落ちたら世界が変わっていた。

カヨワイさつき

BL

小学生の頃両親が蒸発、その後親戚中をたらいまわしにされ住むところも失った田辺輝(たなべ てる)は毎日切り詰めた生活をしていた。複数のバイトしていたある日、コスプレ?した男と出会った。

異世界ファンタジー、そしてちょっぴりすれ違いの恋愛。

ドワーフ族に助けられ家族として過ごす"テル"。本当の両親は……。

そして、コスプレと思っていた男性は……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる