30 / 121

一学期 三章 球技大会の幕開け

030 放課後の部活で、ちろるは頑張った雪を労う。

しおりを挟む

「今日くらい早く帰って休みたいな」

ランニングの最中、月山は俺の横で並走しながら話しかけてきた。

球技大会の後といえど、部活はいつも通りに行われる。二年連中は、今日は一日朝からサッカー漬けということになった。俺を含め、月山も剛田も池上も若干疲れ気味だった。いつもより動きにキレがない。

「球技大会、普通に本気でプレーしちゃったからな。体が重い」

「全くだぜ、最初はやる気ねぇって言ってたのによ。まぁ、普段味方のチームメイトと、ライバル同士で本気で戦うってのも面白かったな」

「……まぁ、確かに」

そこは月山の言う通りである。今日の球技大会で、敵として、月山、剛田、池上、また他のサッカー部連中と向かい合うことで、彼らの個々の力の強さを改めて再認識できた。

彼らが同じチームの味方であると思うと、正直に心強いと思う。今年の三年主体のチームもなかなかだが、来年はそれを超えるチームになりそうだ。

「先輩たちの最後の総体、できるだけ長く、引退させないように頑張りたいな」

強豪校なら、冬の高校サッカーまで三年生は引退しないという学校もある。しかし、多くの学校は夏のインターハイを最後に、三年生は引退ということになる。仮にも進学校である我が校も、夏で三年の先輩たちは引退である。

「そうだな。球技大会の後だけど、頑張るとしますか」

疲れた身体に鞭を入れ、普段通りの練習メニューをこなしていく。

休憩時間、石段に座って休んでいると、サッカー部マネジのちろるがスポドリの入った紙コップを持ってきてくれた。

「先輩。お疲れ様でしたね」

「おう、今日はまぁ……色々とありがとうな」

「いえ……こちらこそ、私のわがまま、聞いてくれてありがとうございました///」

ちろるはそう言いながら、少し頬を染めた。

彼女の言葉のおかげで、俺は球技大会に本気で取り組もうという考えに変わった。その結果、今年の球技大会はとても充実した時間となった。優勝に繋がっただけでなく、その過程で得られたもの……それは確かに、青春という名にふさわしい物の一つであったと思う。

「何だかんだで、結構楽しかったわ」

「そうですか、それは何よりです」

ちろるんはにこっとほほ笑みながら、俺の隣に腰を下ろした。

「あの後、先輩ハットトリック決めたらしいですね」

「ん? あぁ……まぁ、相手のチームにサッカー部いなかったしな」

だが、まぁそれだけではないだろう。

「それに……、可愛い後輩と約束しちゃったからな」

「……。」

雰囲気に流されたのか、我ながらついきざっぽい言葉を言ってしまった。

「おい、そこで黙るなよ。恥ずかしいだろうが」

「……いきなりそんなこと言われたら、ずるいですよ……///」

ちろるは口角がわずかに上がり、顔がにやついてしまっていた。少し下を向いて、表情を整えてからちろるは顔を上げた。

「先輩、大活躍だったから、クラスの女の子から人気出ちゃいそうで心配です」

「はぁ? 小学生じゃねぇんだから。俺はそんなインスタントな恋なんぞ、興味ないよ」

そんな簡単な恋愛は、中学までで俺はもう卒業したのだ。

「そう……ですか」

ちろるは他の部員たちには聞こえないように、俺のそばに近づきながら小声で言った。

「でも、もちろん……。私のは……ほんもの……ですよ///」

「……。」

「……何か言ってくださいよ。超恥ずいじゃないですか」

ちろるは頬を染めながら、不満そうに口を尖らせた。

「おいおい、学校内ではそういうのしないんじゃなかったの?」

「大丈夫ですよ。誰にも聞こえてませんって」

ちろるはそう言うと、ぴょんっと石段を下りていった。

「……っぶねぇ」

俺はちろるが去ったことを確認し、一気に息を吐いた。

……ドキドキした~っ! 何だよ、 学校内では反則だろ? 完全に無防備だったわ。必死に平静を装って、ギリ耐えきったけど、可愛らしく頬染めちゃうところだったわ。俺の台詞にも///ってスラッシュ三本付いちゃうところだったわ。

ランニングの最中、月山は俺の横で並走しながら話しかけてきた。

球技大会の後といえど、部活はいつも通りに行われる。二年連中は、今日は一日朝からサッカー漬けということになった。俺を含め、月山も剛田も池上も若干疲れ気味だった。いつもより動きにキレがない。

「球技大会、普通に本気でプレーしちゃったからな。体が重い」

「全くだぜ、最初はやる気ねぇって言ってたのによ。まぁ、普段味方のチームメイトと、ライバル同士で本気で戦うってのも面白かったな」

「……まぁ、確かに」

そこは月山の言う通りである。今日の球技大会で、敵として、月山、剛田、池上、また他のサッカー部連中と向かい合うことで、彼らの個々の力の強さを改めて再認識できた。

彼らが同じチームの味方であると思うと、正直に心強いと思う。今年の三年主体のチームもなかなかだが、来年はそれを超えるチームになりそうだ。

「先輩たちの最後の総体、できるだけ長く、引退させないように頑張りたいな」

強豪校なら、冬の高校サッカーまで三年生は引退しないという学校もある。しかし、多くの学校は夏のインターハイを最後に、三年生は引退ということになる。仮にも進学校である我が校も、夏で三年の先輩たちは引退である。

「そうだな。球技大会の後だけど、頑張るとしますか」

疲れた身体に鞭を入れ、普段通りの練習メニューをこなしていく。

休憩時間、石段に座って休んでいると、サッカー部マネジのちろるがスポドリの入った紙コップを持ってきてくれた。

「先輩。お疲れ様でしたね」

「おう、今日はまぁ……色々とありがとうな」

「いえ……こちらこそ、私のわがまま、聞いてくれてありがとうございました///」

ちろるはそう言いながら、少し頬を染めた。

彼女の言葉のおかげで、俺は球技大会に本気で取り組もうという考えに変わった。その結果、今年の球技大会はとても充実した時間となった。優勝に繋がっただけでなく、その過程で得られたもの……それは確かに、青春という名にふさわしい物の一つであったと思う。

「何だかんだで、結構楽しかったわ」

「そうですか、それは何よりです」

ちろるんはにこっとほほ笑みながら、俺の隣に腰を下ろした。

「あの後、先輩ハットトリック決めたらしいですね」

「ん? あぁ……まぁ、相手のチームにサッカー部いなかったしな」

だが、まぁそれだけではないだろう。

「それに……、可愛い後輩と約束しちゃったからな」

「……。」

雰囲気に流されたのか、我ながらついきざっぽい言葉を言ってしまった。

「おい、そこで黙るなよ。恥ずかしいだろうが」

「……いきなりそんなこと言われたら、ずるいですよ……///」

ちろるは口角がわずかに上がり、顔がにやついてしまっていた。少し下を向いて、表情を整えてからちろるは顔を上げた。

「先輩、大活躍だったから、クラスの女の子から人気出ちゃいそうで心配です」

「はぁ? 小学生じゃねぇんだから。俺はそんなインスタントな恋なんぞ、興味ないよ」

そんな簡単な恋愛は、中学までで俺はもう卒業したのだ。

「そう……ですか」

ちろるは他の部員たちには聞こえないように、俺のそばに近づきながら小声で言った。

「でも、もちろん……。私のは……ほんもの……ですよ///」

「……。」

「……何か言ってくださいよ。超恥ずいじゃないですか」

ちろるは頬を染めながら、不満そうに口を尖らせた。

「おいおい、学校内ではそういうのしないんじゃなかったの?」

「大丈夫ですよ。誰にも聞こえてませんって」

ちろるはそう言うと、ぴょんっと石段を下りていった。

「……っぶねぇ」

俺はちろるが去ったことを確認し、一気に息を吐いた。

……ドキドキした~っ! 何だよ、 学校内では反則だろ? 完全に無防備だったわ。必死に平静を装って、ギリ耐えきったけど、可愛らしく頬染めちゃうところだったわ。俺の台詞にも///ってスラッシュ三本付いちゃうところだったわ。

0

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

女子ばっかりの中で孤軍奮闘のユウトくん

菊宮える

恋愛

高校生ユウトが始めたバイト、そこは女子ばかりの一見ハーレム?な店だったが、その中身は男子の思い描くモノとはぜ~んぜん違っていた?? その違いは読んで頂ければ、だんだん判ってきちゃうかもですよ~(*^-^*)

【完結】好きって言ってないのに、なぜか学園中にバレてる件。

東野あさひ

恋愛

「好きって言ってないのに、なんでバレてるんだよ!?」

──平凡な男子高校生・真嶋蒼汰の一言から、すべての誤解が始まった。

購買で「好きなパンは?」と聞かれ、「好きです!」と答えただけ。

それなのにStarChat(学園SNS)では“告白事件”として炎上、

いつの間にか“七瀬ひよりと両想い”扱いに!?

否定しても、弁解しても、誤解はどんどん拡散。

気づけば――“誤解”が、少しずつ“恋”に変わっていく。

ツンデレ男子×天然ヒロインが織りなす、SNS時代の爆笑すれ違いラブコメ!

最後は笑って、ちょっと泣ける。

#誤解が本当の恋になる瞬間、あなたもきっとトレンド入り。

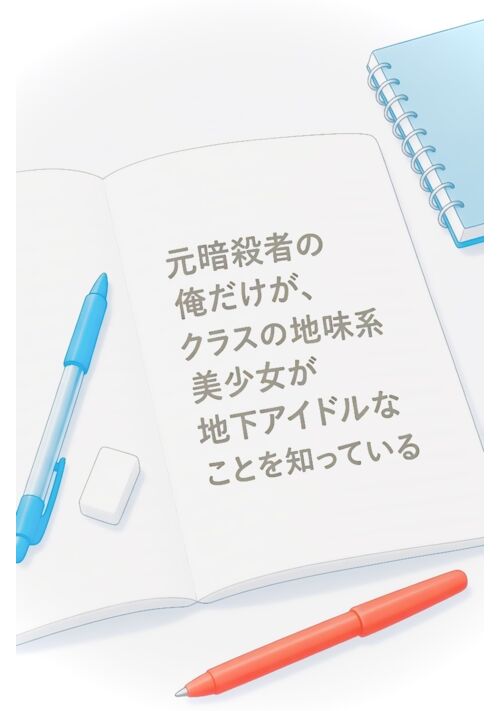

元暗殺者の俺だけが、クラスの地味系美少女が地下アイドルなことを知っている

甘酢ニノ

恋愛

クラス一の美少女・強羅ひまりには、誰にも言えない秘密がある。

実は“売れない地下アイドル”として活動しているのだ。

偶然その正体を知ってしまったのは、無愛想で怖がられがちな同級生・兎山類。

けれど彼は、泣いていたひまりをそっと励ましたことも忘れていて……。

不器用な彼女の願いを胸に、類はひまりの“支え役”になっていく。

真面目で不器用なアイドルと、寡黙だけど優しい少年が紡ぐ、

少し切なくて甘い青春ラブコメ。

貞操逆転世界で出会い系アプリをしたら

普通

恋愛

男性は弱く、女性は強い。この世界ではそれが当たり前。性被害を受けるのは男。そんな世界に生を受けた葉山優は普通に生きてきたが、ある日前世の記憶取り戻す。そこで前世ではこんな風に男女比の偏りもなく、普通に男女が一緒に生活できたことを思い出し、もう一度女性と関わってみようと決意する。

そこで会うのにまだ抵抗がある、優は出会い系アプリを見つける。まずはここでメッセージのやり取りだけでも女性としてから会うことしようと試みるのだった。

ちょっと大人な物語はこちらです

神崎 未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な短編物語集です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる