17 / 29

エピソード15:ライフベージの発端

しおりを挟む

七か月前。

世界有数のIT企業、システマティックコンピュータ株式会社は、突如として経営破綻を発表した。

あまりに急すぎる崩壊だった。

報道ではこう記されている。

——国際的なサイバー攻撃により、SC社が連携していた複数のデジタル口座から、およそ1億ユーロが奪取された。

——犯人とされるハッカーは事件の翌日、何者かによって殺害された。

——盗まれた資金のうち、回収できたのは1割に満たなかった。

巨額の損失に加え、セキュリティ技術を売りにしていたSC社は信用を完全に失った。

もはや誰も、彼らの提供するシステムを使おうとは思わない。

株価は瞬く間に暴落し、連鎖的に業務停止命令。

銀行・投資家・ベンチャー連携先に波紋が広がり、数時間後には全支社が閉鎖された。

その崩壊は、ウイルスのように静かで迅速だった。

人々は目を疑い、唇を震わせ、口々にこう呟いた。

——何が起きた?

——誰が仕組んだ?

——なぜ、会長は何も語らずに姿を消した?

だが、それはあくまで表向きの事実である。

SC社会長と、ライフベージ教団のゲラルドによる、計画的かつ意図的な資金提供。

それが、すべての始まりだった。

――――――――――――――――――

いつもの時間、いつもの電車。

世界有数のIT企業、システマティックコンピュータ株式会社。

その最上層に君臨する、ひとりの老齢の男が今日も出勤していた。

彼こそが、SC社の会長である。

無言で吊り革を握り、スマホを操作するその姿は、他の乗客と何ら変わらない。

だが、その目に映っていたのは、ただの情報ではなかった。

スクロールされる画面に並ぶのは、事故、事件、不倫、不祥事。

感情を煽るだけの見出し。無数の“誰かの炎上”。

会長は、ふと小さく吐き捨てるように呟いた。

「……くだらん」

それでも、誰もが画面に夢中だ。

自分のことではないから、笑って消費する。

すべてを“ネタ”に変えて、生きていく。

こうした事故や炎上ネタは、

我々のようなITに従事した者がもたらしたものだ。

会長は、そう強く思っている。

情報技術が発展すれば、世界は便利になると誰もが信じていた。

だが、それは幻想だった。

SNSが可視化したのは“善意”ではなく、

嫉妬、憎悪、欲望といった、本来なら見えなかった人間の闇だった。

会長は自らも、その仕組みを作った一人であると理解していた。

世界を加速させたのは自分たちだ。

利便性の名の下に、思考を奪い、欲望を拡張させ、

感情をデータとして切り売りする時代を築いた。

当初、会長はITを通じて世の中をより便利にしていくと理念を語り、

若き日の情熱を胸にシステマティックコンピューティング社を設立した。

「全ての人間に、平等な情報アクセスを」

「技術とは、人を自由にするものです」

その言葉は、起業当初の企業理念として、今でも社是として残っている。

だが──気づけばそれは、誰も口にしない建前へと成り果てた。

情報は金になり、感情は商品となり、

平等という理想は、広告のクリック率に駆逐された。

会長の心の奥に、ふと昔の記憶が蘇る。

——設立当初、社員は十数人。

深夜まで議論を交わし、理想を夢見ていたあの頃。

——ある日、社員が言った。

「本当にこの技術で、誰かが救われると思いますか?」

そのときの自分は、迷いなく頷いていた。

……だが、今はどうだ。

便利さの裏に生まれたのは、依存、格差、誹謗中傷、そしてデータの支配。

自らが創ったものが、世界を歪めてしまった。

それらを思いながら、会長はSC社の最上階にある豪奢な会長室に腰を下ろした。

背中を包み込むような高級チェア。

壁一面のガラス窓から見渡せる都市の景色。

世界を掌握しているかのような眺め。

——だが、心は一切動かない。

デスク上の端末を開けば、役員たちからの定例報告メールが並んでいた。

「先月の売上は微減。ただしAI部門は黒字」

「次年度に向けた投資戦略の再構築案」

「新規サービスのネーミング候補一覧」

「それよりターミネーター2見ない?」

会長はそれらに目を通すが、ターミネーター2以外の情報は何一つ頭に入らなかった。

すると、会長室のドアを叩く音が響く。

決まったリズム。決まった時間。

——直属の秘書だった。

「……失礼いたします。会長」

「……入りたまえ」

静かに扉が開き、秘書が書類を抱えて一礼する。

「本日のご予定ですが、11:00より役員会議がございます。

内容は、今後の事業計画と新規案件獲得についての議論となります」

会長はわずかに頷く。

「……そうか。ご苦労だった」

「何かお飲み物をお持ちしましょうか?」

「ああ。コーヒーを——ブラックで」

「かしこまりました」

秘書は頭を下げ、音もなく退出する。

会長は再び静寂に包まれた室内で、目を閉じた。

(事業計画……新規案件……そんなもの、将来のなんの役に立つのだ)

——この世界が、根本から間違っているというのに。

利益、拡大、安定、成長。

それが、いつのまにか「生きる意味」そのもののように語られている社会。

会長は、そこにもう“価値”を見出せなかった。

人間は過ちを繰り返し、醜く争い、技術を使って互いを傷つけてきた。

それでも「次の案件」を追いかけるのか。

確かに情報が発展した今は便利になっている。

スマートフォンひとつで、道も、答えも、正義さえも手に入る。

だが、それと反比例するかのように、

人間はそれに甘え、思考を手放し、自発的に動かなくなっていく。

知らない言葉は検索すれば済む。

分からない問題はAIが解いてくれる。

食事も、恋人も、人生の指針すらもアルゴリズム任せ。

それを“進歩”と呼ぶなら、もはや人間に未来などない。

会長はふと、自分がかつて講演で語った言葉を思い出す。

——「全ての人間に、平等な情報アクセスを」

——「技術とは、人を自由にするものです」

嘘だった。

技術は、人を縛る。

技術は、人の代わりに考え、決め、奪っていく。

そして人は、それに気づこうとしない。

それが、いちばん愚かだと会長は思った。

Vtuberなども、典型的な例だろう。

自らの姿も、素性も、現実すらも隠し、

動きと声だけを差し出して、二次元のキャラクターにすべてを託す。

仮面を被ることに、罪悪感も羞恥もない。

いや、それどころか“仮面のままでいる”ことを賞賛する風潮さえある。

会長は、その風潮に、特に強い嫌悪を覚えていた。

(……反吐が出る)

自らの“実在”を捨て、

デジタルという檻に自分を封じ、

他人の承認を燃料にして、虚構の人格で生きる。

それが「人間の進化」なのだとしたら——

会長は、もはや人間に期待できることなど何もないと、確信していた。

(……だが、それも終わる。

何故なら——)

コン、コン、と軽やかなノック音。

会長の思考が静かに遮られた。

「……入りたまえ」

再び秘書が姿を現す。

気配りの行き届いた佇まい。緊張感と礼節を兼ねた動作。

「失礼いたします。お約束していたコーヒーをお持ちしました」

銀のトレイに乗せられたブラックのコーヒーが、音もなくデスクの端に置かれる。

「ありがとう。……すまないが、11時からの役員会議は欠席させていただく」

「え? ですが……」

「私のところに、“お客様”がいらっしゃる。

時間をきちんと確認していなかった私の責任だが……

社長たちには、そう伝えてくれないか?」

一瞬、秘書の動きが止まる。

会長が役員会議を欠席するのは、極めて異例だった。

「……承知いたしました。会長の“お客様”とあれば……」

それ以上、問いはしない。

秘書は一礼し、静かに部屋を後にした。

ドアが閉まる音が、やけに重く響いた気がした。

会長はコーヒーには手をつけず、

ゆっくりと立ち上がる。

そして、11:00。

ピッタリの時間に、再びノックの音が鳴った。

会長は一度だけ深く息を吸い、

ゆっくりと声をかける。

「……どうぞ」

ドアが静かに開く。

入ってきたのは、一見して普通のスーツ姿の男だった。

身長は中背、髪は整えられ、鞄も持たず、身なりに乱れもない。

だが、その空気だけが、異質だった。

存在そのものが、部屋の温度を下げるような感覚。

会長は立ち上がり、静かに一礼する。

「……お待ちしておりました。ゲラルド様」

男は微笑を浮かべ、軽く頷いた。

「時間通りに動けるというのは、素晴らしい資質です」

「いえいえ、こういうのはビジネスの基本ですのでね」

会長は手を軽く差し出し、

応接テーブルに面した椅子を示した。

「どうぞ、こちらへお掛けください」

ゲラルドは一瞬だけ椅子を見つめ、小さく首を傾げた。

「……あの、何故ゴッド・オブ・ウォーのエンディングみたいな椅子が用意されているのでしょうか?」

「ゲラルド様は神の御子息ですから。ですので戦いの神のような椅子がふさわしいかと」

「私クレイトスみたいなバイオレンスハゲではないですよ。いや頭のてっぺんハゲてっけど」

「よろしかったらリヴァイアサンもご用意致します。凍んないけど」

「凍らないリヴァイアサンとかただの斧じゃないですかそれ」

一瞬、会長室にだけ時間が緩やかに流れる。

……だが、それも束の間だった。

ゲラルドの表情から冗談の色が消え、

タリスマンの光がわずかに強まる。

空気が、ひとつ階層を下げたような静けさに包まれる。

「……ここにお呼びしたのは、やはり決心がついたという事でよろしいですかな? 会長」

会長は一度、目を閉じる。

「……ええ。技術が発展しすぎたからこそ、やり直さなくてはならない。

それはもう、システムの更新では済まない。

種そのものを作り直さなければ、世界は腐りきる。」

ゲラルドは静かに頷く。

「前にもお伝えしましたが、我々の理想は——

人間を再構築し、穢れなき理想の種族へと進化させること。

選ばれた遺伝子、抑制された感情、最適化された本能。

それを実現するには、研究、設備、養成、統制……

実に多額の金が動くことになります。

……それを、承知で?」

会長は、テーブルの上に指を組み、しばし黙考する。

だがその目は、揺らがなかった。

「私は人間に絶望したわけじゃない。

……ただ、人間がこのまま“何者にもならずに終わる”ことに耐えられなかっただけです」

「ふむ。興味深い動機ですね」

「構いません。動機がどうあれ、結果が全てだとあなた方も分かっているはずだ」

ゲラルドは笑った。

「まさに、我々の思想と同じですね」

「……金なら、この会社の利益、全てを持っていって構いません。

ですが——これが表立ってしまうと、厄介事になります」

ゲラルドは口元に指を添え、わずかに目を細める。

「……ふふふ、そのための“生贄”が必要なわけですか」

「ええ。技術力こそあるが、仕事を円滑に回せない愚か者がひとりいる。

周囲とも孤立していて、誰も彼を庇おうとはしない。

……奴をハッカーと見立てて、“犯人”として処理しましょう」

会長の声には一切の情がなかった。

それは、ただの部品を取り換えるかのような冷静さ。

「我々が引き受けましょう。

後処理も、報道も、こちらで誘導します。

その者には……もう二度と、“使い道”はありませんし」

会長は頷いた。

「構いません。私の責任として、社内には“内部の不正アクセス”という説明をつけておきます」

「さすがです、会長」

ゲラルドは、まるで演劇の台本を読み上げるように、静かに言葉を綴る。

「では、あとは最後の手続きを。

——我々へ、“世界の鍵”をお渡しください」

会長は無言のまま立ち上がり、

デスクへと歩を進めた。

その背に、ゲラルドは何も言わずただ視線を送る。

デスクの引き出しを開け、黒いUSBキーを取り出す。

禍々しい紋様が彫られた、それはタリスマンと同じ形をしていた。

USBをポートに差し込むと、画面にログイン画面が浮かび上がる。

通常の管理画面とは違う。

外部にも、社内にも、記録されない“隠されたルート”。

複数の確認コード。

虚偽情報への経路偽装。

秘密裏に構築された財務ルートが開かれていく。

モニターに並ぶ、巨額の数値。

総資産。

デジタル債権。

投資口座。

すべてが一つの送金先へと集約されるよう、設定されていた。

「……準備は、整いました」

会長の指が、最後のボタンに重なる。

“送信しますか?”

『YES / NO』

会長は迷いなく、YESを選んだ。

……カチリ。

一瞬だけ画面が暗転し、次の瞬間、こう表示された。

「トランザクション完了」

その瞬間、SC社の財務基盤はすべて“消えた”。

画面上の数値はゼロとなり、どこにもログは残されていない。

ゲラルドは、静かに立ち上がる。

「お見事。これで、“神の鍵”は我らの手に」

会長は端末を閉じ、ゆっくりと背を伸ばした。

「……世界は、今、変わる」

ゲラルドは笑みを浮かべ、タリスマンを掲げる。

「これが“始まり”です。

会長……いえ、神の座に選ばれし者よ。

ようこそ、“再構築された世界”へ」

それから間もなく、SC社はセキュリティの脆弱性や巨額の損失を追求され、

複数の取引先企業から次々に契約解除を通告された。

特に問題視されたのは、“内部からの不正アクセス”という疑惑。

社員の一部が「口座データが一斉に消えた」「バックアップも存在しない」と証言したことで、

メディアと世間は一気に騒然となった。

——ハッキングによって、企業が“まるごと消された”。

そう形容されるほどに、SC社は急速に信用を失った。

会長は報道会見に姿を現さず、

表に立ったのは、事情を何も知らされていない役員たちだった。

そして、

不正アクセスを行ったとされる社員は、

事件の直後に何者かによって殺害されたとも、報じられている。

公表された情報は、ごくわずかだった。

名前も顔も伏せられ、報道では「社内で浮いていた人物」とだけ紹介された。

警察は“関連性の調査中”としながら、詳細な捜査情報を一切公開せず、

数日後には「容疑者死亡により不起訴」と処理された。

メディアは、それ以上追わなかった。

社会もまた、静かにその情報を飲み込み、忘れていった。

——彼が“何をしたか”も、

——“本当に彼だったのか”も、

もう、誰にも分からない。

ただひとつ、確かなのは。

SC社は、もう存在しない。

その崩壊の裏で、ひとりの命が“帳尻合わせ”として消されたということだけだった。

――――――――――――――――――

教団が掲げる“人類再構築”の理念は、次なる段階へと移行していた。

——それは、現代を生きる人間どもへの“警告”。

SC社の崩壊は、あくまで準備にすぎない。

資金は確保された。技術も、協力者も揃った。

だが、肝心の“世界”がまだ、それに気づいていない。

ゲラルドは言った。

「ならば、思い知らせねばならんだろう。

この世界が、いかに“傲慢に成り下がったか”を」

そして、

教団は都市の一角を“狙った”。

ゲラルドの指示は、中規模の警告。

車両の破壊、ビルの炎上、人的被害は限定的で構わない。

——ただし、社会に衝撃を与えること。

その条件のもと、選ばれたのが一つの大学だった。

スピックエンツォ大学。

偏差値67。

名門として知られ、都市部の中心にキャンパスを構える総合大学。

理学、工学、法、経済、情報、音楽、美術、福祉。

——人間の叡智と文化、

そして“社会の未来”を担う者たちが集う場所。

だからこそ、そこに“警告”を与えることが意味を持つ。

ゲラルドは、白い手袋をはめながら呟いた。

「文明の神殿を、ひとつ壊してみよう」

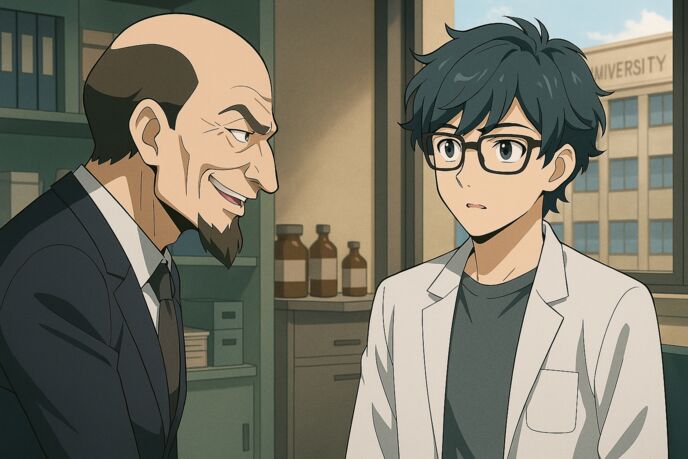

彼が向かったのは、大学の中でも化学部の研究棟。

——ある一人の学生に、“資金提供”という名の誘導を行うためだった。

研究棟の化学実験研究室の前に辿りついたゲラルド。

すると、後ろから学生2人が声を掛ける。

「あの…なにかご入用で?」

「ああすみません、化学部のアバルト君はいますかね?」

「あー! アバルトなら中にいますよ! 呼びますね!!」

「おお、そうですか。 すみません、ありがとうございます」

ゲラルドは、にこやかに頭を下げた。

その礼儀正しさが、かえって異様だった。

数秒後、研究室の扉が音を立てて開く。

白衣を羽織った青年が顔を出す。

淡い青髪、無駄のない動作。

細身のフレーム眼鏡の奥で、知性の光が揺れている。

「はい、アバルトです。何か……ご用件でしょうか?」

ゲラルドは微笑を浮かべ、ゆっくりと歩み寄る。

「こんにちは。突然で申し訳ない。

君の研究を拝見して、ぜひお話を伺いたくてね」

アバルトは一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに冷静な口調で返す。

「私の研究……見られるようなものではありませんが」

「いやいや。“爆薬の安定化理論”と、“制御型化学反応の瞬間加熱法”。

非常に面白い視点です。とくに……“外部誘発による無接触起爆”の論文には感銘を受けました」

「……それ、非公開のはずですが」

アバルトの目が、かすかに警戒色を帯びる。

ゲラルドはその様子を楽しむように、声をひそめた。

「私どもは、君のような新しい才能を探している団体です」

「……団体?」

「ええ。小規模な研究機関のようなものだと思っていただければ。

名乗るほど大層な名前はありませんが、いくつかの企業と協力関係にあります」

ゲラルドはそう言って、ジャケットの内ポケットから封筒を取り出した。

上質な黒の封筒。差出人の名前はどこにも記されていない。

そのまま、無言でアバルトに差し出す。

アバルトが開封すると、中には研究助成金の名目で発行された書類と、数十万ユーロ相当の暗号資産情報が記載されていた。

「……これは……?」

「君の研究に、我々は大きな期待を寄せています」

「しかし……僕は、応募も申請もしていません」

「無償の才能に、価値を見出す者がいたということです」

アバルトは、しばらく黙り込んだ。

目の前の男の身なりに、違和感はない。

言葉遣いも穏やかで、声も柔らかい。

——だが、どこか引っかかる。

自分の非公開の研究テーマを正確に把握していたこと。

自分の論文に反応する者など、これまで一人もいなかったのに。

アバルトは、封筒の中の契約書らしき書類にざっと目を通した。

そこには曖昧な言い回しが多く、提供元の企業名も、用途も不明瞭だった。

「……失礼ですが」

アバルトは静かに封筒を閉じ、机の上に戻した。

「これ、何に使うための資金なんですか?」

男は一瞬だけ口元を緩める。

笑っているのか、それとも苦笑なのか、判別できない表情だった。

「君の研究は、“未来を変える可能性”を秘めている。

その可能性を、ただ後世に流して終わるのはもったいない。

だから我々は、少しだけ——背中を押すつもりで来たのです」

「……はっきり言ってください」

アバルトの声に緊張が混じる。

「これは……人に害をなす何かに使うつもりなんですか?」

沈黙。

男は、そのまま答えずにアバルトを見つめ続けた。

時間にして数秒。だが、永遠のように重かった。

「ダメです。僕は、そういうののために研究してるんじゃない」

「……そうですか」

アバルトの返答に、男は微かに首を傾けた。

「それでは……こちらをご覧いただけますか」

ゲラルドは懐から、一枚の写真を取り出す。

白い手袋に包まれた指先が差し出したそれには、柔らかな表情を浮かべる一人の女性の姿が写っていた。

「……ッ……! それは……!」

「カルロッタさん、でしたか。優秀で、容姿にも恵まれた方のようですね」

穏やかな口調だった。だが、その言葉には明確な“意図”があった。

アバルトの瞳が怒りと動揺に揺れる。

「なぜ……その写真を……!」

「我々はね、あなたの研究に“真剣に”期待しているのです。

人類の再構築——あなたの成果が、その第一歩となる。

……その意義を、あなた自身が否定することはできないでしょう?」

脅迫だった。

柔らかな声色の裏に潜むのは、冷酷な選択の強制。

それを悟ったアバルトは、唇を強く結び、問いかける。

「……もし本当に僕が断ったら、彼女をどうするつもりですか?」

ゲラルドは微笑んだまま、首を軽くかしげた。

「そうですねぇ……我々の理想の“礎”になっていただいても良い。

……あるいは、その可憐な容姿ですからね。礎とする前に――じっくりと、味わってみるのも一興かと」

「……っ!! この……!」

怒気と憎悪が一気に噴き出す。

アバルトは机を蹴り飛ばさんばかりに立ち上がり、ゲラルドに詰め寄る。

「この化け物が……っ!」

しかし、ゲラルドの表情は一切変わらない。

穏やかに、まるで子供の癇癪を受け止めるような態度で、彼は言った。

「……アバルト君。感情で世界を変えることはできませんよ。

必要なのは“覚悟”です。君にも、そして……彼女にも」

その瞳には、一片の揺らぎもなかった。

冷たい確信が、そこにあった。

アバルトは、拳を強く握りしめたまま、微動だにできなかった。

怒り、恐怖、無力感が渦を巻き、喉の奥で言葉が詰まっていく。

そんな彼を見下ろすように、ゲラルドは低く囁いた。

「……あなたはもう、“彼女を守るために”やらなければならないのですよ」

「選択肢など、最初から存在していないのですから」

その言葉は、宣告だった。

アバルトの意志など初めから考慮に値しないと――そう断じるような、冷たい響き。

胸の奥に、どす黒い塊が沈んでいく。

(……ふざけるな……僕が……やらなきゃいけないだと……?)

思考が熱を帯び始める中、ゲラルドはゆっくりと踵を返し、静かに扉の向こうへと姿を消した。

——残されたのは、歪んだ現実と、選ばされた「運命」だった。

――――――――――――――――――

何をさせられるか分からない。

だが、きっと――良くないことが起きる。

その直感は、研究者としての論理とは別の場所で、強く警鐘を鳴らしていた。

アバルトは、翌日に届けられた謎の試薬と装置に対し、

その性質を徹底的に分析し、微量に調整した。

(……この分量なら、大規模な被害にはならないはずだ。

だが、実験としては成立する。奴らは気づかない……)

そう判断したアバルトは、実験工程を慎重に整えていく。

(あのじいさん……本当になにをさせるつもりなんだ……!?

でも……やらないと、カルロッタが……!)

脳裏に浮かぶのは、あの写真。

優しく微笑むカルロッタの顔が、まるで「大丈夫」と囁くかのように見えた。

アバルトは奥歯を噛みしめた。

(クソッ……こんな方法しか、守る手段がないのかよ……)

調整が終わり、アバルトは深く息を吐いた。

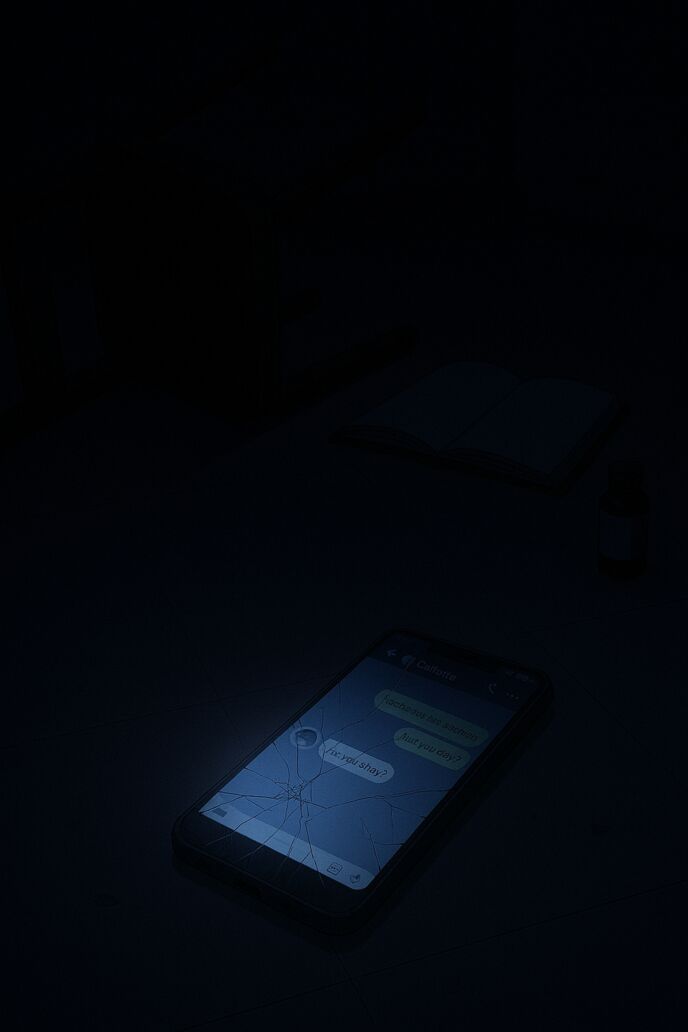

手にしたスマホの画面が、うっすらと汗ばんだ指に反応する。

LINEを開き、既読のついていないメッセージをしばらく見つめたのち、新たに打ち込む。

[ごめん、研究が結構長引いちゃって。多分、しばらく会えないかも]

数秒後、既読のマークがつき、ほどなく返信が届く。

[そっかぁ…わかった! 卒業まであともうちょっとだもんね!

でも無理だけはしないでよ!!]

彼女は何も知らない。ただ信じて、応援してくれている。

(……本当に、ごめん、カルロッタ)

画面を伏せ、スマホをポケットにしまう。

視線の先には、薄く白煙の上がる試薬のフラスコ。

その横には、あの“組織”から届けられた装置が、無機質な光を点滅させていた。

(どうか……誰も死なないでくれ。俺の調整が……無駄じゃありませんように)

祈るように目を閉じたその時、スマホが再び震える。

通知画面に、彼女の名前が光る。

そして、更にLINEの通知が来る。

[あ、そうだ。deltaruneのルールノーのマネ、落ち着いたらまた見せてね!

うっ そーーーーーーーーーーーーーーん ってやつ!]

アバルトは、数秒だけ息を止めた。

肩が震えそうになるのを、奥歯を噛みしめて堪える。

(……ほんと、君は……)

目頭が熱くなりそうなのを、指先で乱暴にこすった。

(そんなLINE、今送ってくんなよ……)

けれど、そんな彼女の“いつも通り”が、

彼にとっては何より残酷で、何より救いでもあった。

――――――――――――――――――

そして当日。

市街地の人気がない一角に、

アバルトは慎重に調整された化学薬品のケースを手に、静かに現れた。

平日の昼過ぎ。

周囲の建物は営業しているが、この一帯は少し奥まっており、人通りもまばらだった。

塗装の剥がれかけたガードレール、うっすらと錆びた自販機、破れたポスターが風に舞う。

どこか、寂れた空気が漂っている。

アバルトは立ち止まり、深く息を吸った。

ケースの中では、わずかな衝撃にも反応する化学物質が、密閉状態で静かに眠っている。

それは“殺傷”ではなく、“警告”のための薬品——あくまでそう、自分に言い聞かせていた。

(……本当に、これでいいのか)

再び、脳裏にカルロッタの笑顔が浮かぶ。

ルールノーのモノマネを楽しそうに話していた、あの無邪気な表情。

(彼女のために……誰も死なせないために……)

アバルトは決意とともに、ケースをゆっくりと地面に置いた。

数分後にこの場を通る予定の“巡回車”が、自動で信号を送って装置を作動させる——そういう段取りだった。

だが、この予定は大きく異なっていた。

ドォォォォン!!!!

「!? なんだ!?」

爆音と同時に、辺りの空気が一変した。

どこか離れたビルの一角が、爆炎を上げて燃えている。

「ッ……!!」

アバルトは咄嗟に地面に伏せ、爆風とともに舞い上がる砂埃の中で、激しく咳き込んだ。

ケースは、まだ彼の手元にある。開いてすらいない。

(……違う。これは、僕じゃない……!)

爆発現場の方角から、警報が鳴り響き、パニックに陥った市民の叫び声が次々に重なる。

誰かがスマホで撮影を始め、別の誰かが通報をしていた。

(誰だ!? 誰がやったんだ!?)

アバルトはケースを両手で抱えたまま、炎と黒煙の立ち昇る方角へ走り出す。

焦燥が胸を締めつける。

(あの薬品は……まだ僕の手元にある。だからあの爆発は……僕じゃない)

(でも、じゃあ……誰が……!)

現場は既に騒然としていた。

破壊されたビルの壁面、飛び散ったガラスの破片、逃げ惑う人々の中には、腕に火傷を負って倒れている者もいる。

「危ないです!! こっちに来ないで!!」

「い、一体誰がこんなことをやったんですか!?」

「わかりません! 新手のテロかと……!」

市街地の片隅に黒煙が立ち昇り、人々の悲鳴が木霊する。

アバルトは目を見開いたまま、手にしたケースを強く抱きしめる。

(違う……これは、僕のじゃない……!)

だが周囲の視線が集まっている。

何人かがスマホを向け、「あの人、なんか持ってない?」と囁き合っていた。

(まずい、疑われる……!)

アバルトはすかさず装いを変える。

ケースを持ったまま、爆発の起きた方向とは逆へと足を進めながら、言葉を放つ。

「僕、化学系の学生なんです! あの……もし負傷者が出てたら応急処置できます!」

「えっ……?」

近くの警備員が一瞬ひるむ。

「薬品じゃないです! 応急処置の資材です! こっちには何もないですから!」

すばやくケースの蓋を少し開け、中身が“注射器や包帯っぽい物”に見えるようカバーして見せた。

(見られる前提で偽装しておいて正解だった……!)

「……ああ、じゃああちらの避難誘導の方へ! 負傷者がいたら、お願いします!」

「はい! 気をつけてください!」

そう言って足早にその場を後にするアバルト。

内心では冷や汗を流しながらも、外面は平静を保ったまま。

(間違いない。あの爆発……誰かが、僕より先に“仕掛けた”)

(……つまり、あのじいさん——僕を利用したな!?)

ケースの中の薬品は未使用のまま。

だが、“誰かが爆破した”という事実だけが、街中に爪痕を残していた。

応急処置の準備をするフリをして、ケースの蓋に手をかけていたアバルト。

だが、ふと顔を上げた瞬間——その動きは止まった。

「………あ、あれ……!?」

視線の先。

爆心地から運び出されてくる担架の上に、血塗れで横たわる女性の姿。

髪が焦げ、肌は煤で覆われ、足元からは無残な断裂が覗いていた。

まるで、命がそこにないかのような——“物体”としての静けさだった。

「う……そだろ……なんで……なんで……!?」

足が勝手に動く。

混乱の中、無意識に救急隊員へと駆け寄っていた。

「ちょ、ちょっと君!? どうしたんだ!?」

「それ……その人……なんで……!!」

隊員が一瞬だけ表情を曇らせた。

「君、知り合いなのか? でもこの人は今、危険な状態だ。すまないが……退いてくれ!」

「僕が……あの時……加担なんかしたから……!?

違う……違うだろ……!?

でも、でも……!!」

言葉が喉で詰まる。

声は震え、両手はケースを握ったまま青ざめていた。

担架が車内へと収容される、その直前。

——その女性の顔が、わずかに見えた。

「…………ッ! ベネディッタ……!!」

かつて同じ音楽室でカルロッタと共に笑い合った、チェロを奏でていたあの姿。

その面影が、血と煤の中に、たしかに存在していた。

(僕が、彼女を巻き込んだ……?)

——違う、そんなつもりじゃなかった。

だが現実には、“誰かの命”が代償として横たわっている。

その場で膝をつきそうになりながら、アバルトは崩れ落ちそうな身体を、どうにか立たせた。

「僕は……一体、何をしたんだ……」

呆然と呟いたその言葉は、風に流されるように宙へと消えていった。

カルロッタは——守れた。

少なくとも、あの老人の魔の手からは救い出したつもりだった。

だが、その代償はあまりに大きすぎた。

ベネディッタ。

かつて同じ部室で音を奏で、冗談を言い合い、音楽祭での失敗を一緒に笑い飛ばした、あのベネディッタが。

今、担架の上で、手足を失い、目を閉じたまま血に染まっていた。

「違う……違う、そうじゃない……っ」

彼女に何の罪がある?

誰かを守るために、誰かが傷つかなければならないなんて、そんなのおかしい。

(僕が選んだのか……?

カルロッタを救う代わりに、ベネディッタを地獄に落とす未来を)

答えはない。

けれど、現実だけは目の前に横たわっていた。

——守ったはずの命が、誰かの未来を奪っていた。

アバルトは、震える手でまだ熱の残るケースを見下ろす。

その中には、"使われなかったはずの薬品"が、静かに眠っていた。

――――――――――――――――――

スマホの画面には、明るい絵文字つきのやりとりが並んでいた。

一つ一つのメッセージが、まるで何事もなかったかのように――穏やかで、優しくて。

[ねえアバルト]

[どうしたの? カルロッタ]

[ライフなんとかさんのプレゼン、上手くできたの?]

[まぁ、なんとかね。 でも、ここからが忙しくなるかも]

[いつ会えそう?]

[どうだろう……卒業まで?]

[長いなぁ~。でも、正念場だもんね!]

[そうだね。頑張るよ]

[会えたらさ、またベネとご飯食べに行こうよ!

ベネも最近サークル来なくなっちゃって寂しいからさ!]

[うん、楽しみにしてる]

アバルトの指が止まる。

画面の明かりが、静かに震える手元を照らしていた。

(……ごめんよ、カルロッタ)

(ベネディッタ……君が来なくなった理由を、誰よりも知ってるのは……俺なんだ)

彼は目を閉じる。

まぶたの裏に浮かぶのは、担架の上で血に染まったベネディッタの姿だった。

(こんな、ダメな2個上で……本当に、ごめん)

彼の胸に、今も焼けつくように残っている。

あの爆音。あの叫び声。あの光景。

返信を打とうとして、やめた。

画面は、そっと暗転した。

それはまるで、アバルトが自ら命を絶った、その瞬間を、静かになぞるように。

表には出なかった真実。

彼は誰にも殺されなかった。

ただ、自分の罪が、自分を殺したのだ。

世界有数のIT企業、システマティックコンピュータ株式会社は、突如として経営破綻を発表した。

あまりに急すぎる崩壊だった。

報道ではこう記されている。

——国際的なサイバー攻撃により、SC社が連携していた複数のデジタル口座から、およそ1億ユーロが奪取された。

——犯人とされるハッカーは事件の翌日、何者かによって殺害された。

——盗まれた資金のうち、回収できたのは1割に満たなかった。

巨額の損失に加え、セキュリティ技術を売りにしていたSC社は信用を完全に失った。

もはや誰も、彼らの提供するシステムを使おうとは思わない。

株価は瞬く間に暴落し、連鎖的に業務停止命令。

銀行・投資家・ベンチャー連携先に波紋が広がり、数時間後には全支社が閉鎖された。

その崩壊は、ウイルスのように静かで迅速だった。

人々は目を疑い、唇を震わせ、口々にこう呟いた。

——何が起きた?

——誰が仕組んだ?

——なぜ、会長は何も語らずに姿を消した?

だが、それはあくまで表向きの事実である。

SC社会長と、ライフベージ教団のゲラルドによる、計画的かつ意図的な資金提供。

それが、すべての始まりだった。

――――――――――――――――――

いつもの時間、いつもの電車。

世界有数のIT企業、システマティックコンピュータ株式会社。

その最上層に君臨する、ひとりの老齢の男が今日も出勤していた。

彼こそが、SC社の会長である。

無言で吊り革を握り、スマホを操作するその姿は、他の乗客と何ら変わらない。

だが、その目に映っていたのは、ただの情報ではなかった。

スクロールされる画面に並ぶのは、事故、事件、不倫、不祥事。

感情を煽るだけの見出し。無数の“誰かの炎上”。

会長は、ふと小さく吐き捨てるように呟いた。

「……くだらん」

それでも、誰もが画面に夢中だ。

自分のことではないから、笑って消費する。

すべてを“ネタ”に変えて、生きていく。

こうした事故や炎上ネタは、

我々のようなITに従事した者がもたらしたものだ。

会長は、そう強く思っている。

情報技術が発展すれば、世界は便利になると誰もが信じていた。

だが、それは幻想だった。

SNSが可視化したのは“善意”ではなく、

嫉妬、憎悪、欲望といった、本来なら見えなかった人間の闇だった。

会長は自らも、その仕組みを作った一人であると理解していた。

世界を加速させたのは自分たちだ。

利便性の名の下に、思考を奪い、欲望を拡張させ、

感情をデータとして切り売りする時代を築いた。

当初、会長はITを通じて世の中をより便利にしていくと理念を語り、

若き日の情熱を胸にシステマティックコンピューティング社を設立した。

「全ての人間に、平等な情報アクセスを」

「技術とは、人を自由にするものです」

その言葉は、起業当初の企業理念として、今でも社是として残っている。

だが──気づけばそれは、誰も口にしない建前へと成り果てた。

情報は金になり、感情は商品となり、

平等という理想は、広告のクリック率に駆逐された。

会長の心の奥に、ふと昔の記憶が蘇る。

——設立当初、社員は十数人。

深夜まで議論を交わし、理想を夢見ていたあの頃。

——ある日、社員が言った。

「本当にこの技術で、誰かが救われると思いますか?」

そのときの自分は、迷いなく頷いていた。

……だが、今はどうだ。

便利さの裏に生まれたのは、依存、格差、誹謗中傷、そしてデータの支配。

自らが創ったものが、世界を歪めてしまった。

それらを思いながら、会長はSC社の最上階にある豪奢な会長室に腰を下ろした。

背中を包み込むような高級チェア。

壁一面のガラス窓から見渡せる都市の景色。

世界を掌握しているかのような眺め。

——だが、心は一切動かない。

デスク上の端末を開けば、役員たちからの定例報告メールが並んでいた。

「先月の売上は微減。ただしAI部門は黒字」

「次年度に向けた投資戦略の再構築案」

「新規サービスのネーミング候補一覧」

「それよりターミネーター2見ない?」

会長はそれらに目を通すが、ターミネーター2以外の情報は何一つ頭に入らなかった。

すると、会長室のドアを叩く音が響く。

決まったリズム。決まった時間。

——直属の秘書だった。

「……失礼いたします。会長」

「……入りたまえ」

静かに扉が開き、秘書が書類を抱えて一礼する。

「本日のご予定ですが、11:00より役員会議がございます。

内容は、今後の事業計画と新規案件獲得についての議論となります」

会長はわずかに頷く。

「……そうか。ご苦労だった」

「何かお飲み物をお持ちしましょうか?」

「ああ。コーヒーを——ブラックで」

「かしこまりました」

秘書は頭を下げ、音もなく退出する。

会長は再び静寂に包まれた室内で、目を閉じた。

(事業計画……新規案件……そんなもの、将来のなんの役に立つのだ)

——この世界が、根本から間違っているというのに。

利益、拡大、安定、成長。

それが、いつのまにか「生きる意味」そのもののように語られている社会。

会長は、そこにもう“価値”を見出せなかった。

人間は過ちを繰り返し、醜く争い、技術を使って互いを傷つけてきた。

それでも「次の案件」を追いかけるのか。

確かに情報が発展した今は便利になっている。

スマートフォンひとつで、道も、答えも、正義さえも手に入る。

だが、それと反比例するかのように、

人間はそれに甘え、思考を手放し、自発的に動かなくなっていく。

知らない言葉は検索すれば済む。

分からない問題はAIが解いてくれる。

食事も、恋人も、人生の指針すらもアルゴリズム任せ。

それを“進歩”と呼ぶなら、もはや人間に未来などない。

会長はふと、自分がかつて講演で語った言葉を思い出す。

——「全ての人間に、平等な情報アクセスを」

——「技術とは、人を自由にするものです」

嘘だった。

技術は、人を縛る。

技術は、人の代わりに考え、決め、奪っていく。

そして人は、それに気づこうとしない。

それが、いちばん愚かだと会長は思った。

Vtuberなども、典型的な例だろう。

自らの姿も、素性も、現実すらも隠し、

動きと声だけを差し出して、二次元のキャラクターにすべてを託す。

仮面を被ることに、罪悪感も羞恥もない。

いや、それどころか“仮面のままでいる”ことを賞賛する風潮さえある。

会長は、その風潮に、特に強い嫌悪を覚えていた。

(……反吐が出る)

自らの“実在”を捨て、

デジタルという檻に自分を封じ、

他人の承認を燃料にして、虚構の人格で生きる。

それが「人間の進化」なのだとしたら——

会長は、もはや人間に期待できることなど何もないと、確信していた。

(……だが、それも終わる。

何故なら——)

コン、コン、と軽やかなノック音。

会長の思考が静かに遮られた。

「……入りたまえ」

再び秘書が姿を現す。

気配りの行き届いた佇まい。緊張感と礼節を兼ねた動作。

「失礼いたします。お約束していたコーヒーをお持ちしました」

銀のトレイに乗せられたブラックのコーヒーが、音もなくデスクの端に置かれる。

「ありがとう。……すまないが、11時からの役員会議は欠席させていただく」

「え? ですが……」

「私のところに、“お客様”がいらっしゃる。

時間をきちんと確認していなかった私の責任だが……

社長たちには、そう伝えてくれないか?」

一瞬、秘書の動きが止まる。

会長が役員会議を欠席するのは、極めて異例だった。

「……承知いたしました。会長の“お客様”とあれば……」

それ以上、問いはしない。

秘書は一礼し、静かに部屋を後にした。

ドアが閉まる音が、やけに重く響いた気がした。

会長はコーヒーには手をつけず、

ゆっくりと立ち上がる。

そして、11:00。

ピッタリの時間に、再びノックの音が鳴った。

会長は一度だけ深く息を吸い、

ゆっくりと声をかける。

「……どうぞ」

ドアが静かに開く。

入ってきたのは、一見して普通のスーツ姿の男だった。

身長は中背、髪は整えられ、鞄も持たず、身なりに乱れもない。

だが、その空気だけが、異質だった。

存在そのものが、部屋の温度を下げるような感覚。

会長は立ち上がり、静かに一礼する。

「……お待ちしておりました。ゲラルド様」

男は微笑を浮かべ、軽く頷いた。

「時間通りに動けるというのは、素晴らしい資質です」

「いえいえ、こういうのはビジネスの基本ですのでね」

会長は手を軽く差し出し、

応接テーブルに面した椅子を示した。

「どうぞ、こちらへお掛けください」

ゲラルドは一瞬だけ椅子を見つめ、小さく首を傾げた。

「……あの、何故ゴッド・オブ・ウォーのエンディングみたいな椅子が用意されているのでしょうか?」

「ゲラルド様は神の御子息ですから。ですので戦いの神のような椅子がふさわしいかと」

「私クレイトスみたいなバイオレンスハゲではないですよ。いや頭のてっぺんハゲてっけど」

「よろしかったらリヴァイアサンもご用意致します。凍んないけど」

「凍らないリヴァイアサンとかただの斧じゃないですかそれ」

一瞬、会長室にだけ時間が緩やかに流れる。

……だが、それも束の間だった。

ゲラルドの表情から冗談の色が消え、

タリスマンの光がわずかに強まる。

空気が、ひとつ階層を下げたような静けさに包まれる。

「……ここにお呼びしたのは、やはり決心がついたという事でよろしいですかな? 会長」

会長は一度、目を閉じる。

「……ええ。技術が発展しすぎたからこそ、やり直さなくてはならない。

それはもう、システムの更新では済まない。

種そのものを作り直さなければ、世界は腐りきる。」

ゲラルドは静かに頷く。

「前にもお伝えしましたが、我々の理想は——

人間を再構築し、穢れなき理想の種族へと進化させること。

選ばれた遺伝子、抑制された感情、最適化された本能。

それを実現するには、研究、設備、養成、統制……

実に多額の金が動くことになります。

……それを、承知で?」

会長は、テーブルの上に指を組み、しばし黙考する。

だがその目は、揺らがなかった。

「私は人間に絶望したわけじゃない。

……ただ、人間がこのまま“何者にもならずに終わる”ことに耐えられなかっただけです」

「ふむ。興味深い動機ですね」

「構いません。動機がどうあれ、結果が全てだとあなた方も分かっているはずだ」

ゲラルドは笑った。

「まさに、我々の思想と同じですね」

「……金なら、この会社の利益、全てを持っていって構いません。

ですが——これが表立ってしまうと、厄介事になります」

ゲラルドは口元に指を添え、わずかに目を細める。

「……ふふふ、そのための“生贄”が必要なわけですか」

「ええ。技術力こそあるが、仕事を円滑に回せない愚か者がひとりいる。

周囲とも孤立していて、誰も彼を庇おうとはしない。

……奴をハッカーと見立てて、“犯人”として処理しましょう」

会長の声には一切の情がなかった。

それは、ただの部品を取り換えるかのような冷静さ。

「我々が引き受けましょう。

後処理も、報道も、こちらで誘導します。

その者には……もう二度と、“使い道”はありませんし」

会長は頷いた。

「構いません。私の責任として、社内には“内部の不正アクセス”という説明をつけておきます」

「さすがです、会長」

ゲラルドは、まるで演劇の台本を読み上げるように、静かに言葉を綴る。

「では、あとは最後の手続きを。

——我々へ、“世界の鍵”をお渡しください」

会長は無言のまま立ち上がり、

デスクへと歩を進めた。

その背に、ゲラルドは何も言わずただ視線を送る。

デスクの引き出しを開け、黒いUSBキーを取り出す。

禍々しい紋様が彫られた、それはタリスマンと同じ形をしていた。

USBをポートに差し込むと、画面にログイン画面が浮かび上がる。

通常の管理画面とは違う。

外部にも、社内にも、記録されない“隠されたルート”。

複数の確認コード。

虚偽情報への経路偽装。

秘密裏に構築された財務ルートが開かれていく。

モニターに並ぶ、巨額の数値。

総資産。

デジタル債権。

投資口座。

すべてが一つの送金先へと集約されるよう、設定されていた。

「……準備は、整いました」

会長の指が、最後のボタンに重なる。

“送信しますか?”

『YES / NO』

会長は迷いなく、YESを選んだ。

……カチリ。

一瞬だけ画面が暗転し、次の瞬間、こう表示された。

「トランザクション完了」

その瞬間、SC社の財務基盤はすべて“消えた”。

画面上の数値はゼロとなり、どこにもログは残されていない。

ゲラルドは、静かに立ち上がる。

「お見事。これで、“神の鍵”は我らの手に」

会長は端末を閉じ、ゆっくりと背を伸ばした。

「……世界は、今、変わる」

ゲラルドは笑みを浮かべ、タリスマンを掲げる。

「これが“始まり”です。

会長……いえ、神の座に選ばれし者よ。

ようこそ、“再構築された世界”へ」

それから間もなく、SC社はセキュリティの脆弱性や巨額の損失を追求され、

複数の取引先企業から次々に契約解除を通告された。

特に問題視されたのは、“内部からの不正アクセス”という疑惑。

社員の一部が「口座データが一斉に消えた」「バックアップも存在しない」と証言したことで、

メディアと世間は一気に騒然となった。

——ハッキングによって、企業が“まるごと消された”。

そう形容されるほどに、SC社は急速に信用を失った。

会長は報道会見に姿を現さず、

表に立ったのは、事情を何も知らされていない役員たちだった。

そして、

不正アクセスを行ったとされる社員は、

事件の直後に何者かによって殺害されたとも、報じられている。

公表された情報は、ごくわずかだった。

名前も顔も伏せられ、報道では「社内で浮いていた人物」とだけ紹介された。

警察は“関連性の調査中”としながら、詳細な捜査情報を一切公開せず、

数日後には「容疑者死亡により不起訴」と処理された。

メディアは、それ以上追わなかった。

社会もまた、静かにその情報を飲み込み、忘れていった。

——彼が“何をしたか”も、

——“本当に彼だったのか”も、

もう、誰にも分からない。

ただひとつ、確かなのは。

SC社は、もう存在しない。

その崩壊の裏で、ひとりの命が“帳尻合わせ”として消されたということだけだった。

――――――――――――――――――

教団が掲げる“人類再構築”の理念は、次なる段階へと移行していた。

——それは、現代を生きる人間どもへの“警告”。

SC社の崩壊は、あくまで準備にすぎない。

資金は確保された。技術も、協力者も揃った。

だが、肝心の“世界”がまだ、それに気づいていない。

ゲラルドは言った。

「ならば、思い知らせねばならんだろう。

この世界が、いかに“傲慢に成り下がったか”を」

そして、

教団は都市の一角を“狙った”。

ゲラルドの指示は、中規模の警告。

車両の破壊、ビルの炎上、人的被害は限定的で構わない。

——ただし、社会に衝撃を与えること。

その条件のもと、選ばれたのが一つの大学だった。

スピックエンツォ大学。

偏差値67。

名門として知られ、都市部の中心にキャンパスを構える総合大学。

理学、工学、法、経済、情報、音楽、美術、福祉。

——人間の叡智と文化、

そして“社会の未来”を担う者たちが集う場所。

だからこそ、そこに“警告”を与えることが意味を持つ。

ゲラルドは、白い手袋をはめながら呟いた。

「文明の神殿を、ひとつ壊してみよう」

彼が向かったのは、大学の中でも化学部の研究棟。

——ある一人の学生に、“資金提供”という名の誘導を行うためだった。

研究棟の化学実験研究室の前に辿りついたゲラルド。

すると、後ろから学生2人が声を掛ける。

「あの…なにかご入用で?」

「ああすみません、化学部のアバルト君はいますかね?」

「あー! アバルトなら中にいますよ! 呼びますね!!」

「おお、そうですか。 すみません、ありがとうございます」

ゲラルドは、にこやかに頭を下げた。

その礼儀正しさが、かえって異様だった。

数秒後、研究室の扉が音を立てて開く。

白衣を羽織った青年が顔を出す。

淡い青髪、無駄のない動作。

細身のフレーム眼鏡の奥で、知性の光が揺れている。

「はい、アバルトです。何か……ご用件でしょうか?」

ゲラルドは微笑を浮かべ、ゆっくりと歩み寄る。

「こんにちは。突然で申し訳ない。

君の研究を拝見して、ぜひお話を伺いたくてね」

アバルトは一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに冷静な口調で返す。

「私の研究……見られるようなものではありませんが」

「いやいや。“爆薬の安定化理論”と、“制御型化学反応の瞬間加熱法”。

非常に面白い視点です。とくに……“外部誘発による無接触起爆”の論文には感銘を受けました」

「……それ、非公開のはずですが」

アバルトの目が、かすかに警戒色を帯びる。

ゲラルドはその様子を楽しむように、声をひそめた。

「私どもは、君のような新しい才能を探している団体です」

「……団体?」

「ええ。小規模な研究機関のようなものだと思っていただければ。

名乗るほど大層な名前はありませんが、いくつかの企業と協力関係にあります」

ゲラルドはそう言って、ジャケットの内ポケットから封筒を取り出した。

上質な黒の封筒。差出人の名前はどこにも記されていない。

そのまま、無言でアバルトに差し出す。

アバルトが開封すると、中には研究助成金の名目で発行された書類と、数十万ユーロ相当の暗号資産情報が記載されていた。

「……これは……?」

「君の研究に、我々は大きな期待を寄せています」

「しかし……僕は、応募も申請もしていません」

「無償の才能に、価値を見出す者がいたということです」

アバルトは、しばらく黙り込んだ。

目の前の男の身なりに、違和感はない。

言葉遣いも穏やかで、声も柔らかい。

——だが、どこか引っかかる。

自分の非公開の研究テーマを正確に把握していたこと。

自分の論文に反応する者など、これまで一人もいなかったのに。

アバルトは、封筒の中の契約書らしき書類にざっと目を通した。

そこには曖昧な言い回しが多く、提供元の企業名も、用途も不明瞭だった。

「……失礼ですが」

アバルトは静かに封筒を閉じ、机の上に戻した。

「これ、何に使うための資金なんですか?」

男は一瞬だけ口元を緩める。

笑っているのか、それとも苦笑なのか、判別できない表情だった。

「君の研究は、“未来を変える可能性”を秘めている。

その可能性を、ただ後世に流して終わるのはもったいない。

だから我々は、少しだけ——背中を押すつもりで来たのです」

「……はっきり言ってください」

アバルトの声に緊張が混じる。

「これは……人に害をなす何かに使うつもりなんですか?」

沈黙。

男は、そのまま答えずにアバルトを見つめ続けた。

時間にして数秒。だが、永遠のように重かった。

「ダメです。僕は、そういうののために研究してるんじゃない」

「……そうですか」

アバルトの返答に、男は微かに首を傾けた。

「それでは……こちらをご覧いただけますか」

ゲラルドは懐から、一枚の写真を取り出す。

白い手袋に包まれた指先が差し出したそれには、柔らかな表情を浮かべる一人の女性の姿が写っていた。

「……ッ……! それは……!」

「カルロッタさん、でしたか。優秀で、容姿にも恵まれた方のようですね」

穏やかな口調だった。だが、その言葉には明確な“意図”があった。

アバルトの瞳が怒りと動揺に揺れる。

「なぜ……その写真を……!」

「我々はね、あなたの研究に“真剣に”期待しているのです。

人類の再構築——あなたの成果が、その第一歩となる。

……その意義を、あなた自身が否定することはできないでしょう?」

脅迫だった。

柔らかな声色の裏に潜むのは、冷酷な選択の強制。

それを悟ったアバルトは、唇を強く結び、問いかける。

「……もし本当に僕が断ったら、彼女をどうするつもりですか?」

ゲラルドは微笑んだまま、首を軽くかしげた。

「そうですねぇ……我々の理想の“礎”になっていただいても良い。

……あるいは、その可憐な容姿ですからね。礎とする前に――じっくりと、味わってみるのも一興かと」

「……っ!! この……!」

怒気と憎悪が一気に噴き出す。

アバルトは机を蹴り飛ばさんばかりに立ち上がり、ゲラルドに詰め寄る。

「この化け物が……っ!」

しかし、ゲラルドの表情は一切変わらない。

穏やかに、まるで子供の癇癪を受け止めるような態度で、彼は言った。

「……アバルト君。感情で世界を変えることはできませんよ。

必要なのは“覚悟”です。君にも、そして……彼女にも」

その瞳には、一片の揺らぎもなかった。

冷たい確信が、そこにあった。

アバルトは、拳を強く握りしめたまま、微動だにできなかった。

怒り、恐怖、無力感が渦を巻き、喉の奥で言葉が詰まっていく。

そんな彼を見下ろすように、ゲラルドは低く囁いた。

「……あなたはもう、“彼女を守るために”やらなければならないのですよ」

「選択肢など、最初から存在していないのですから」

その言葉は、宣告だった。

アバルトの意志など初めから考慮に値しないと――そう断じるような、冷たい響き。

胸の奥に、どす黒い塊が沈んでいく。

(……ふざけるな……僕が……やらなきゃいけないだと……?)

思考が熱を帯び始める中、ゲラルドはゆっくりと踵を返し、静かに扉の向こうへと姿を消した。

——残されたのは、歪んだ現実と、選ばされた「運命」だった。

――――――――――――――――――

何をさせられるか分からない。

だが、きっと――良くないことが起きる。

その直感は、研究者としての論理とは別の場所で、強く警鐘を鳴らしていた。

アバルトは、翌日に届けられた謎の試薬と装置に対し、

その性質を徹底的に分析し、微量に調整した。

(……この分量なら、大規模な被害にはならないはずだ。

だが、実験としては成立する。奴らは気づかない……)

そう判断したアバルトは、実験工程を慎重に整えていく。

(あのじいさん……本当になにをさせるつもりなんだ……!?

でも……やらないと、カルロッタが……!)

脳裏に浮かぶのは、あの写真。

優しく微笑むカルロッタの顔が、まるで「大丈夫」と囁くかのように見えた。

アバルトは奥歯を噛みしめた。

(クソッ……こんな方法しか、守る手段がないのかよ……)

調整が終わり、アバルトは深く息を吐いた。

手にしたスマホの画面が、うっすらと汗ばんだ指に反応する。

LINEを開き、既読のついていないメッセージをしばらく見つめたのち、新たに打ち込む。

[ごめん、研究が結構長引いちゃって。多分、しばらく会えないかも]

数秒後、既読のマークがつき、ほどなく返信が届く。

[そっかぁ…わかった! 卒業まであともうちょっとだもんね!

でも無理だけはしないでよ!!]

彼女は何も知らない。ただ信じて、応援してくれている。

(……本当に、ごめん、カルロッタ)

画面を伏せ、スマホをポケットにしまう。

視線の先には、薄く白煙の上がる試薬のフラスコ。

その横には、あの“組織”から届けられた装置が、無機質な光を点滅させていた。

(どうか……誰も死なないでくれ。俺の調整が……無駄じゃありませんように)

祈るように目を閉じたその時、スマホが再び震える。

通知画面に、彼女の名前が光る。

そして、更にLINEの通知が来る。

[あ、そうだ。deltaruneのルールノーのマネ、落ち着いたらまた見せてね!

うっ そーーーーーーーーーーーーーーん ってやつ!]

アバルトは、数秒だけ息を止めた。

肩が震えそうになるのを、奥歯を噛みしめて堪える。

(……ほんと、君は……)

目頭が熱くなりそうなのを、指先で乱暴にこすった。

(そんなLINE、今送ってくんなよ……)

けれど、そんな彼女の“いつも通り”が、

彼にとっては何より残酷で、何より救いでもあった。

――――――――――――――――――

そして当日。

市街地の人気がない一角に、

アバルトは慎重に調整された化学薬品のケースを手に、静かに現れた。

平日の昼過ぎ。

周囲の建物は営業しているが、この一帯は少し奥まっており、人通りもまばらだった。

塗装の剥がれかけたガードレール、うっすらと錆びた自販機、破れたポスターが風に舞う。

どこか、寂れた空気が漂っている。

アバルトは立ち止まり、深く息を吸った。

ケースの中では、わずかな衝撃にも反応する化学物質が、密閉状態で静かに眠っている。

それは“殺傷”ではなく、“警告”のための薬品——あくまでそう、自分に言い聞かせていた。

(……本当に、これでいいのか)

再び、脳裏にカルロッタの笑顔が浮かぶ。

ルールノーのモノマネを楽しそうに話していた、あの無邪気な表情。

(彼女のために……誰も死なせないために……)

アバルトは決意とともに、ケースをゆっくりと地面に置いた。

数分後にこの場を通る予定の“巡回車”が、自動で信号を送って装置を作動させる——そういう段取りだった。

だが、この予定は大きく異なっていた。

ドォォォォン!!!!

「!? なんだ!?」

爆音と同時に、辺りの空気が一変した。

どこか離れたビルの一角が、爆炎を上げて燃えている。

「ッ……!!」

アバルトは咄嗟に地面に伏せ、爆風とともに舞い上がる砂埃の中で、激しく咳き込んだ。

ケースは、まだ彼の手元にある。開いてすらいない。

(……違う。これは、僕じゃない……!)

爆発現場の方角から、警報が鳴り響き、パニックに陥った市民の叫び声が次々に重なる。

誰かがスマホで撮影を始め、別の誰かが通報をしていた。

(誰だ!? 誰がやったんだ!?)

アバルトはケースを両手で抱えたまま、炎と黒煙の立ち昇る方角へ走り出す。

焦燥が胸を締めつける。

(あの薬品は……まだ僕の手元にある。だからあの爆発は……僕じゃない)

(でも、じゃあ……誰が……!)

現場は既に騒然としていた。

破壊されたビルの壁面、飛び散ったガラスの破片、逃げ惑う人々の中には、腕に火傷を負って倒れている者もいる。

「危ないです!! こっちに来ないで!!」

「い、一体誰がこんなことをやったんですか!?」

「わかりません! 新手のテロかと……!」

市街地の片隅に黒煙が立ち昇り、人々の悲鳴が木霊する。

アバルトは目を見開いたまま、手にしたケースを強く抱きしめる。

(違う……これは、僕のじゃない……!)

だが周囲の視線が集まっている。

何人かがスマホを向け、「あの人、なんか持ってない?」と囁き合っていた。

(まずい、疑われる……!)

アバルトはすかさず装いを変える。

ケースを持ったまま、爆発の起きた方向とは逆へと足を進めながら、言葉を放つ。

「僕、化学系の学生なんです! あの……もし負傷者が出てたら応急処置できます!」

「えっ……?」

近くの警備員が一瞬ひるむ。

「薬品じゃないです! 応急処置の資材です! こっちには何もないですから!」

すばやくケースの蓋を少し開け、中身が“注射器や包帯っぽい物”に見えるようカバーして見せた。

(見られる前提で偽装しておいて正解だった……!)

「……ああ、じゃああちらの避難誘導の方へ! 負傷者がいたら、お願いします!」

「はい! 気をつけてください!」

そう言って足早にその場を後にするアバルト。

内心では冷や汗を流しながらも、外面は平静を保ったまま。

(間違いない。あの爆発……誰かが、僕より先に“仕掛けた”)

(……つまり、あのじいさん——僕を利用したな!?)

ケースの中の薬品は未使用のまま。

だが、“誰かが爆破した”という事実だけが、街中に爪痕を残していた。

応急処置の準備をするフリをして、ケースの蓋に手をかけていたアバルト。

だが、ふと顔を上げた瞬間——その動きは止まった。

「………あ、あれ……!?」

視線の先。

爆心地から運び出されてくる担架の上に、血塗れで横たわる女性の姿。

髪が焦げ、肌は煤で覆われ、足元からは無残な断裂が覗いていた。

まるで、命がそこにないかのような——“物体”としての静けさだった。

「う……そだろ……なんで……なんで……!?」

足が勝手に動く。

混乱の中、無意識に救急隊員へと駆け寄っていた。

「ちょ、ちょっと君!? どうしたんだ!?」

「それ……その人……なんで……!!」

隊員が一瞬だけ表情を曇らせた。

「君、知り合いなのか? でもこの人は今、危険な状態だ。すまないが……退いてくれ!」

「僕が……あの時……加担なんかしたから……!?

違う……違うだろ……!?

でも、でも……!!」

言葉が喉で詰まる。

声は震え、両手はケースを握ったまま青ざめていた。

担架が車内へと収容される、その直前。

——その女性の顔が、わずかに見えた。

「…………ッ! ベネディッタ……!!」

かつて同じ音楽室でカルロッタと共に笑い合った、チェロを奏でていたあの姿。

その面影が、血と煤の中に、たしかに存在していた。

(僕が、彼女を巻き込んだ……?)

——違う、そんなつもりじゃなかった。

だが現実には、“誰かの命”が代償として横たわっている。

その場で膝をつきそうになりながら、アバルトは崩れ落ちそうな身体を、どうにか立たせた。

「僕は……一体、何をしたんだ……」

呆然と呟いたその言葉は、風に流されるように宙へと消えていった。

カルロッタは——守れた。

少なくとも、あの老人の魔の手からは救い出したつもりだった。

だが、その代償はあまりに大きすぎた。

ベネディッタ。

かつて同じ部室で音を奏で、冗談を言い合い、音楽祭での失敗を一緒に笑い飛ばした、あのベネディッタが。

今、担架の上で、手足を失い、目を閉じたまま血に染まっていた。

「違う……違う、そうじゃない……っ」

彼女に何の罪がある?

誰かを守るために、誰かが傷つかなければならないなんて、そんなのおかしい。

(僕が選んだのか……?

カルロッタを救う代わりに、ベネディッタを地獄に落とす未来を)

答えはない。

けれど、現実だけは目の前に横たわっていた。

——守ったはずの命が、誰かの未来を奪っていた。

アバルトは、震える手でまだ熱の残るケースを見下ろす。

その中には、"使われなかったはずの薬品"が、静かに眠っていた。

――――――――――――――――――

スマホの画面には、明るい絵文字つきのやりとりが並んでいた。

一つ一つのメッセージが、まるで何事もなかったかのように――穏やかで、優しくて。

[ねえアバルト]

[どうしたの? カルロッタ]

[ライフなんとかさんのプレゼン、上手くできたの?]

[まぁ、なんとかね。 でも、ここからが忙しくなるかも]

[いつ会えそう?]

[どうだろう……卒業まで?]

[長いなぁ~。でも、正念場だもんね!]

[そうだね。頑張るよ]

[会えたらさ、またベネとご飯食べに行こうよ!

ベネも最近サークル来なくなっちゃって寂しいからさ!]

[うん、楽しみにしてる]

アバルトの指が止まる。

画面の明かりが、静かに震える手元を照らしていた。

(……ごめんよ、カルロッタ)

(ベネディッタ……君が来なくなった理由を、誰よりも知ってるのは……俺なんだ)

彼は目を閉じる。

まぶたの裏に浮かぶのは、担架の上で血に染まったベネディッタの姿だった。

(こんな、ダメな2個上で……本当に、ごめん)

彼の胸に、今も焼けつくように残っている。

あの爆音。あの叫び声。あの光景。

返信を打とうとして、やめた。

画面は、そっと暗転した。

それはまるで、アバルトが自ら命を絶った、その瞬間を、静かになぞるように。

表には出なかった真実。

彼は誰にも殺されなかった。

ただ、自分の罪が、自分を殺したのだ。

0

あなたにおすすめの小説

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される

clayclay

恋愛

架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。

状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

触手エイリアンの交配実験〜研究者、被験体になる〜

桜井ベアトリクス

恋愛

異星で触手エイリアンを研究する科学者アヴァ。 唯一観察できていなかったのは、彼らの交配儀式。

上司の制止を振り切り、禁断の儀式を覗き見たアヴァは―― 交わる触手に、抑えきれない欲望を覚える。

「私も……私も交配したい」

太く長い触手が、体の奥深くまで侵入してくる。 研究者が、快楽の実験体になる夜。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる