7 / 15

第七章 遺品

しおりを挟む

この日、カノイはノアーサの屋敷に招かれた。

ノルディックが、カノイの両親との思い出を語りたいという。交際相手の家に招かれるという事は、この国では婚約と同じ扱いとなる。

それとは別に、村での生活も聞いてみたいといわれた。

カノイは屋敷の食卓へと通され、そこに掛けられた肖像画を見上げる。

ノアーサの母、ローズが幼子を抱いている肖像画だ。優しい母の眼差しが幼子に向けられた肖像画を見ると、母親がノアーサを大切に育ててゆきたかったという思いが伝わってくる。

「お母さん。ただいま」

ノアーサは母の肖像画に向かって呟く。生きて『おかえり。頑張ったわね』と抱き締めて貰いたかったのが彼女の本音。でも、その母はもういない。

「本当ならこの場に母と、兄さん夫婦がいて欲しかったのに」

ノアーサは母親の肖像画を前にそう呟く。

「生きるという事は、得る事も多いけど、失う事も多いからね。大切な人を失っても、残された僕たちは生きてゆかなければならない」

カノイはノアーサの手をとり、握りしめた。

「君は、親との再会を果たした。これまでの目的は果たせたけど、僕たちの人生はこれからだ」

「何が目的で、暗殺者になるべく訓練を受けさせられたのか、それを今度は知る時なのね」

二人が話していると、家の使用人から部屋まで案内すると言われた。

我が家といえど、屋敷であり、使用人もいる。今まで、山岳の村で自分の身の回りの事は、すべて自分で行ってきた。それはある意味、誰にも気兼ねなく自由だった。

二人は各部屋に案内される。

ノアーサが、この部屋で過ごしていたのは十年も前の事。当時、七歳だったから、子供の頃の部屋を想像していたけど、自分の部屋は落ち着いた色に変わっていた。

「亡き奥様が、娘が戻って来る十年後を考えて、部屋を準備なさっておりました」

この屋敷に長く勤める侍従がノアーサの部屋に案内して説明してくれる。

「お嬢様は、素敵な女性に成長なされましたね。」

彼女はノアーサの子供の頃を覚えていた。名前をサリアと名乗り、中年の女性で、この家に母が嫁いで来る時に一緒に来たという。

騎士の家系でも、上位に生まれた女性は侍従付きで嫁いで来る。母も騎士の家系に生まれ、騎士養成学舎に入り、医学を専攻して軍医となった。

自分も『国の預かり者』にならなければ、七歳から騎士養成学舎に入って、母のように医師か薬師の道を歩んでいたのかも知れない。

「奥様はお嬢様のことを、思い出さない日は、なかったです」

サリアの話に母がどれだけ自分の事を思い、見守っていたか想像はつく。

自分は恐らく、母が望んでいた娘には育っていない。それでも母は、自分が戻って来た事を、喜んでくれただろうか。母亡き今は、それを知る事も出来ない。

母親から直接、『おかえり、頑張ったわね』の言葉は聞けなかったけど、自分たちを知る人たちが言ってくれた。

母を知る人たちが、思い出を語ってくれる事で、ノアーサは亡き母の思いを感じとる事が出来た。それだけでも嬉しかった。

※

その日、十年ぶりに父と交えて、ノアーサとカノイは夕食を共にする。

父は王国騎士団での報告書と兄、ノルマンの書いた手紙はすでに目を通していたようだ。

「ノルマンは君の事をえらく気にいっていたようだ。弟にしたいと書いてあったよ。十年前、君の母親は『息子が娘を守ってくれる』といって、私は一緒に行く事を許した」

その言葉にカノイは緊張が走る。大切な娘は確かに守り、ここまで連れて戻って来た。

娘に、手はつけてしまったが、それはお互い同意しての事である。

「ミランダは早くから、うちの娘に目をつけていたのだ」

ノアーサの父は生前のカノイの母、ミランダの事を語る。彼女の口癖だった『ノアーサちゃんを私の娘にする』は、彼女を知る人たちの間では名言。今は遺言となってしまっていた。

「母が、ノアーサを激愛する理由を知りたいのですが」

カノイは訪ねる。

「ローズの娘なら、美人に育つだろうと」

「それなら、僕は娘さんと共に行く事を薦めてくれた母に感謝します。母は人を見る目がありました」

カノイは彼女と共に過ごした十年をノルディックに語った。

「ノアーサはとても根気強く、共に、頑張ってきました」

「楽しい事より、過酷な訓練が多くて、十二歳の時に、一度だけ、二人で村から逃げ出した事があったわね」

ノアーサが振り替えるように当時を語り始めた。

あの頃、日々厳しくなる訓練や、勉強に嫌気が差し、故郷に帰りたいと脱走を試みたという。

「脱走したはいいけど、道に迷い、発見されて連れ戻されたわね」

村に連れ戻された後、二人は自分たちがこの村での役目を果たさないと、両親や王国騎士団に影響を及ぼすと言われた。

まだ、子供である自分たちが、王国騎士団の運命を握っていると知らされ、二人は両親に迷惑はかけられないと、脱走を諦めた。

「あのときは、体も心も成長過程で、互いに意識するようになっていたからね。喧嘩も絶えなかった」

カノイは笑って話すけど、それは互いに乗り越えた絆があるからこそ言えるのである。

「お前たちを犠牲にしてしまった事を詫びねばならない。辛く、寂しい思いをさせた」

ノルディックは二人の話を聞いて、過去の十年間が決して平穏ではなかった事を知らされた。

謝られても、二人の過去は変えられない。

「でも、お父さん。私、一人じゃなかったわ。何よりも、兄さんとアンが来てくれたから」

「僕も、乗り越えた今だからこそ言えます。訓練や学んだ知識を、ノアーサと二人で、これから国の為に、役立ててゆけたらと考えてます」

カノイの意思はしっかりしている。この成長した息子の姿を父親のカエサルに見せてあげたかった。

「カノイ。君を息子と認めるには、私自身、少し迷いがある。何よりも、お前たちの人生は、育ててくれた『主君』に握られているからな」

「お父さん。兄さんが別れ際にいっていたその『主君』って人は誰なの?」

ノアーサは訪ねた。その人により自分たちは人質とされ、暗殺者になるべく訓練を受けた。

「今はまだ言えないが、近いうちに逢えるだろう。かなり身分の高い御方だ」

「王族ですか?」

カノイは聞いてきた。

「申し訳ないが、それ以上は答えられない。只、『国の預り者』となったその時から、お前たちの人生は『主君』に握られている。と、いっていい」

親元を離れ、十年訓練を積み、親元に戻って来たら、『それでおしまい』ではなさそうだ。

当たり前の事ではあるけど、育てた恩は、『仕えて返してゆく』のが礼儀である。

「ひとつ言える事は、『主君』を知る我々が、信用できる相手という事だ。カノイ、君の両親もその方を信用していた」

ノアーサの父は、二人が王都に戻って来たことを伝えたので、近いうちに対面出来るといった。

「カノイ。君の父であるカエサルは、君を自身の手で、騎士に育てたかった。年に一度だけ届く二人の報告書。それに記された成績表を見て、君が頑張っていることを誇らしく思っていたよ。だからこそ、今日という日をどんなに待ちわびた事か。勿論、私もそうだ」

自分たちも、親に逢えない寂しさを充分に感じたけれど、それと同じく、親も子供に逢えない寂しさを感じ、見えないところで見守っていたのだと二人は実感した。

「お父さん、兄さんの事だけど、本当に行方不明なの?」

ノアーサはずっと心残りだった兄の事を聞いてみた。

「今、調査している。だが、生存しているという保証はない。私も心配はしているよ」

「そうなのね。私、アンが義姉さんになってくれて、本当に良かったと思っている。だから、二人とも生きていて欲しい」

二人が村の襲撃に紛れ、逃走したという噂もあるが、証拠がない。

「とにかく、今は調査報告を待つしかない」

ノアーサの父はそう答えて、兄の事にはそれ以上は触れなかった。

語りながら、大分時が流れたようだ。

食卓の皿が食べ終われば使用人によって下げられ、いまは、温かいお茶が前に用意されている。自分が片付けなくても、使用人がすべて周りの事を世話してくれる

「この生活に慣れなきゃ、ならないの」

「ノアーサ。何か不満でも」

ノアーサの父が訪ねる。

「不満ではないのだけど、今まで家事や料理は全部、自分たちでしていたから。私、この家にいたら大切に育てられ過ぎて、お嬢様になっていたかも」

「確かに。母さんがお嬢様で育ったからな」

カップを手にしてお茶をすすりながら、ノルディックは話しを続ける。

「お前の母さんは、おっとりしているようで、芯はしっかりしていた。軍医は外科専門だからな。怪我人に対し、手早く治療や処置を行っていた」

「逢いたかったな」

「逢えるものなら、私も逢いたい。カエサルやミランダにも。自分たちの子供が、成長した姿を見せてやりたかったよ」

「僕も、逢いたかったです」

カノイは呟いた。

「カエサルは軍服を着くずして、悪びれた所があったが、剣の腕は強かった。周囲にも目が届く奴で、相手の長所を見つけては褒め、部下からは男女関係なく慕われていた。浮気はしなかったよ。最後までミランダを庇い、騎士として立派な最後を遂げた」

ノアーサの父が、カノイの両親のことを懐かしむように話す。

「君の両親は、元、暗殺者上がりの教会騎士団の団長と、相討ちして命を落とした。あの日はノアーサ、お前の母さんも亡くなった日だ」

「兄さんの手紙に書いてあった。流れ矢から患者を庇って亡くなったのよね」

ノアーサの父の元に、三人の戦死報告が入ったのは、その日の夕方だったという。

「自分は悪い夢を見ているのだと、あの時は信じられなかった。数日後、王都に騎士団が帰還した時、一緒に馬車で運ばれて来た三体の棺を前にして、漸く死を受け入れられたよ」

カノイは両親の死後の話を聞いて、泣きたいのをこらえているようだった。

「お前たちには、まだ遺品を渡していなかったな。連れて行きたい場所もある。明日はそれを引き渡そう。ノアーサ、母さんがお前のために残してくれた遺品もある」

ノルディックはカエサルが、息子カノイのために残した遺品、『二の棺』を騎士団で預かっていると話してくれた。

長い間、三人は話し込んでいたようで、かなり夜も更けていた。

明日の予定を告げると、ノアーサは先に自室へと戻り、その場にカノイとノルディックが残された。

「父の思い出話をありがとうございました」

客間に戻る前に、カノイはノアーサの父に御礼をいった。

「娘の交際相手としてではなく、カエサルの息子としてなら、いつでも歓迎しょう」

ノルディックはそう言うと軽くカノイの肩を叩いた。

「私は君たちの『親』だ。これからもノアーサを頼むぞ」

そう告げると、ノアーサの父は自室へと戻ってゆく。

親友の息子として、父と自分を重ね見ている一方で、娘との交際には、少し不満のある父親の意思をカノイは感じた。

これに関しては時間をかけて、信頼を持たせてゆくしかない。

王都での新たな生活が始まろうとしていた。

※

翌朝、家の使用人の扉を叩く音にカノイは返事をする。

村を出て、滝で迎えを待っていたのは一週間も前のこと。あの時は朝、目が覚めれば、隣にノアーサがいた。夜の寒さを凌ぐために、毎夜、肌を重ね眠ったあの日が恋しい。

使用人が部屋の扉を開けて入って来る。中年の侍従が黒の衣服を部屋の二人掛けの卓上へと置いた。

「おはようございます。ご主人様から、お召し物を預かって参りました」

侍従はそう言うと、身支度をするようにカノイにいって部屋を出てゆく。

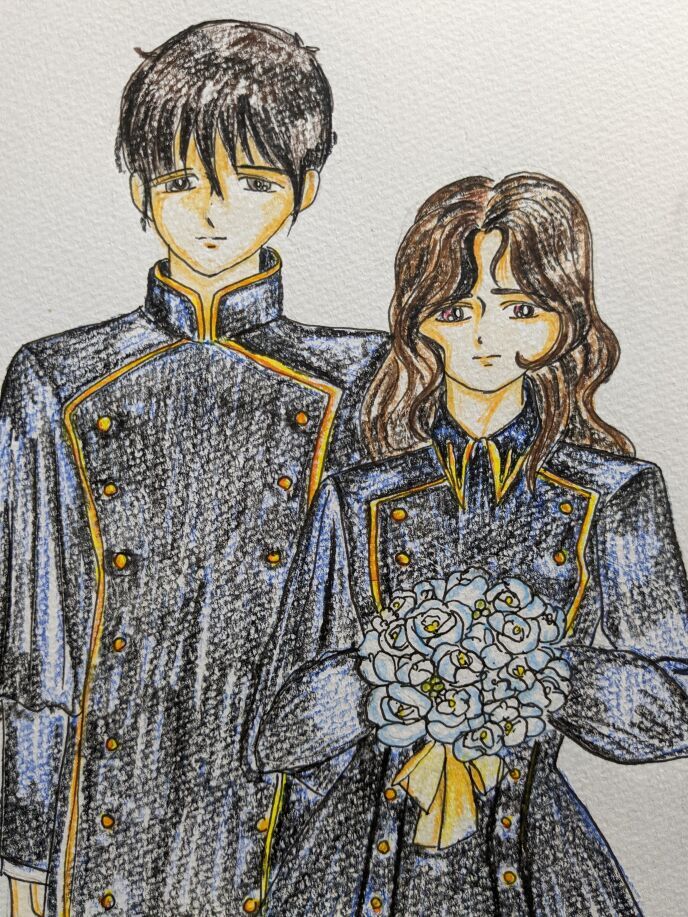

用意された衣服は黒服の上下で、ダブルの金ボタンがついている。

彼はすぐさま、その衣服に着替えた。

暫くして、部屋の扉を叩く音に返事をすると、今度はノアーサが若い侍従と一緒に入ってきた。彼女も同じく黒の金ボタンでワンピースを着て現れる。

「おはよう。昨夜は良く眠れた」

そう言うと、侍従に案内されながら、部屋を出る。昨夜、父と夕食を共にした食卓へと案内された。

そこには父親がいて、朝食の席に着いている。父と朝の挨拶を交わし、席に着くと侍従が陶器のカップにお茶を注いでくれる。

「その制服は、王国騎士団で別れの時に着る特別なものだ。今日は二人を連れて行きたい場所がある」

ノアーサの父が、二人にそう告げた。

三年前、マドリアの内戦で戦死したカノイの両親とノアーサの母。騎士団で合同葬が行われ、団員全員が悲しみに暮れた。

その時に、王国騎士団全員がこの黒の喪服に身を包み、1ヶ月以上、この制服を着て別れを惜しんだ。それだけ、カノイの両親やノアーサの母が団員から慕われていていたのである。

「朝食を済ませたら、一緒に出よう。少し町から離れた所に行く。」

ノルディックはそう告げると、二人の食事が終わるのを待って、屋敷を出る。

外には来客用の馬車を待たせてあり、三人はそれに乗り込んだ。

三人が向かった場所は、町中から少し離れた共同墓地。そこで馬車を降り、少し歩くと小高い場所にたどり着く。そこには三体の墓石が並んでいた。

墓石の名前を読まなくても、二人には誰のものか解る。二人は墓石の前へと駆け寄った。

「父さん。母さん。やっと逢えた」

カノイは墓石の前に立ってそう呟いた。カノイの後ろにノルディックは立ち、墓石に語りかける。

「カエサル。お前の息子だ。生前、お前は倅と呼んでたな。立派な若者になって帰ってきたぞ」

そういって、カノイの肩を軽く叩く。カノイは両親の墓石の前に膝を付いた。

ノアーサは母の墓石の前に白い花輪を供えている。母はもう、この世の何処にも存在しない。十年前の記憶が一気に込み上げ、あの時の別れの寂しさが甦る。

『大好きよ。私のノアーサ。どんなに離れていても、私は貴女の幸せを願っているわ』

そういって、別れ際にずっと幼い自分を抱き締めていた。あの時の温もり。母の優しさはもう、二度と感じる事が出来ない。

カノイは両親の墓石の前に膝を付いて、二人並んだ墓石に手を触れた。

「戻って来たよ。父さん。母さん」

それ以上は言葉が出ない。だけど、心の中に両親と最後に交わした言葉が返ってくる。

『倅よ。いって来い。成長して戻って来る日を、待っているからな』

『男の子だから、ノアーサちゃんを守ってあげるのよ。二人で戻って来てね』

「僕は父さんと母さんに、何もしてあげられなかった」

「何もしなくても、親は我が子が、成長してくれるだけで充分だ」

彼の後ろで、ノルディックの声が聞こえた。

「こうしてお前たちが、無事に戻って来てくれた。それが一番の親孝行だと、私は思う」

ノアーサの父が墓石を前にしている二人に語りかける。

「私はお前たちの『親』として言う。これからお前たちは、国に利用される運命が待っている。どんな事があっても生き延びてくれ。生きて、お前たちが望む人生を、全うしろ」

ノアーサの父は、息子のノルマンが行方不明の今、無事に戻って来た二人が唯一の救いだと語った。

「カエサル。ミランダ。ローズ。この子たちの未来を、見守ってやって欲しい」

ノルディックは墓石に語りかける。二人は暫く、無言での親との再会を果たせた。

カノイとノアーサは両親の墓に祈りを捧げ、王国騎士団の本部へと向かった。そこで、預かっていた両親の遺品を渡してくれるという。

王国騎士団の本部に着くと、二人は父が普段いる執務室へと通される。

そこにはアベル夫妻と、長男のアバロンが二人のために遺品が入った『二の棺』と剣を持って待っていた。

「ノアーサちゃん。これ、ローズがあなたに残してくれた遺品よ」

ヘンリエッタが彼女に『二の棺』を渡す。箱を開けると、そこには日記帳と、銀の髪飾りが入っていた。

「この髪飾りはローズがノルディックとの結婚式に付けていた物ね」

ノアーサが、箱の中の髪飾りを取り出して眺めていると、ヘンリエッタがそう呟く。

「お前、良く覚えていたな」

アベルが横からそう口添えした。

「忘れもしない。結婚式の当日、純白のウェディングドレスに包まれた彼女は、天使のように綺麗だったもの。この銀の髪飾りが彼女の髪に映えていたのを今でも思い出すわ」

ノアーサの母ローズは、女性たちの間でも憧れの存在だったという。美人なだけでなく、性格もおっとりとしていて、皆を和ませていた。

「母は、愛されていたんですね」

「皆、ローズの事が大好きだった。ミランダなんて『私が男だったらローズと結婚したい』って、いってたくらいよ」

「母が、ノアーサと僕を一緒にさせたかったのは、自分の願望でもあったのか」

「そういう貴方はどうなの?昨夜は彼女の家では楽しめた?」

「はい。生前の父の話を聞いて、今朝は両親の眠る墓に連れていって貰いました」

「いや。俺たちが聞きたいのは、ノアーサちゃんとの仲だよ。ミランダの願望通り、君が彼女を好きなのか、という事だ」

アベルがカノイに聞いてきた。

「好きですよ」

「だったら、夜這いぐらいはしろ。彼女の家に泊まって何もしないなんて」

そう言うアベルの頭を、妻のヘンリエッタが叩く。

「痛っ。殴るか」

「カエサルの息子に、悪いこと教えないの。自分の娘にされたら、相手を殴るでしょ」

アベルの冗談を、妻のヘンリエッタが止める。

「あ、うちの親は、いつもこんな感じだから気にしないで」

アバロンがカノイの前に、カエサルの剣を差し出す。

「前に話したよね。三年前に君の父親、カエサル団長から受け取った剣。漸く君に返す事ができる。」

執務室のソファーの前の卓上に、アバロンはカノイの父、カエサルが愛用していた剣を置いた。カノイはそれを手にとる。

これは父の心だ。息子に逢いたいと願い、その願いが叶わないと覚悟して、剣に託した思い。カノイの目から一筋の涙が流れる。

そんなカノイの前に、両親が残した遺品箱『二の棺』を二箱、アバロンが置いた。

今は何も言わないほうがいいだろう。そんなカノイの肩にノアーサが手を置いて寄り添い、共に悲しんでいる。

これと似た場面を見た事があった。

三年前のソマリアの内戦でノルマンとノアーサの母、医師のローズが亡くなった時に、ノルマンの悲しむ横で、当時、彼女だったアンが共に泣いていた。やはり、そこは兄妹だとアバロンは思う。

暫くして、カノイは肩に乗せたノアーサの手を握る。大丈夫だという合図に思えた。

カノイは父の形見の剣を置くと、両親の残してくれた『二の棺』の中身を確認してゆく。

父の箱の中には、短い手紙と、領地に関する証書。財産相続等の書類が入っている。

母、ミランダの箱の中には、銀の指輪が二つと手紙が添えられていた。

もし、自分たちが戦場から戻って来られなかった時の事を考えて、父がカノイに残したものらしい。

父の自記筆で成人したら先祖から引き継いで来た領地と屋敷を相続し、領主になるようにと手紙には書かれてあった。

母の遺品の指輪は、両親の結婚指輪だった。母は父と出逢い、結婚して自分が産まれた事の喜びを手紙で綴っている。

『カノイ。私はカエサルとの間に貴方を授かる事ができて、幸せでした。ノアーサちゃんは、守ってくれているかしら?ローズが大切に育てたかった娘。貴方ならあの子と共に、辛い試練も乗り越えられると私は信じている。幸せになるのよ』

手紙にはそう書かれてあった。

両親の墓と『二の棺』と呼ばれる箱に残された両親の直筆。カノイは両親から愛されていたことを知った。

「やっと、父さんと母さんの心に触れる事ができた」

カノイは自分が両親に求めていたものに漸くたどり着いたと感じた。

「あなたは一人じゃない。カエサルとミランダの息子なら、あなたは王国騎士団が家族よ。ノアーサちゃん貴女もね」

ヘンリエッタが二人にそう話す。

「俺たち夫婦は、お前たちに詫びなければならない」

アベルは二人にそう告げた。

「お前たちは、親と引き離され、その間に親も失ってしまった。私達夫婦は、お前たち両親の親友でありながら、何一つ犠牲を払わなかった。その詫びとして、お前たちに危険が及ぶような事があれば、この王国騎士団がお前たちを守る。だから、二人で抱え込むな」

アベル夫妻は、カノイとノアーサにそう告げた。

「早速だけど、先程連絡があったわ。明日、フォンミラージュ家で、『主君』が貴方たちに面会なさるそうよ」

ヘンリエッタは二人にそう告げる。

「僕の家ですか?」

「家の方には連絡を入れて置きました。使用人の方も、十年ぶりのご子息の帰りを待っているとの事。ノアーサちゃん貴女も一緒に」

ノアーサの父の元で、秘書を勤めるヘンリエッタは、手際良くカノイの家の使用人に連絡をとっていた。

「そういえば、王都に我が家があることをすっかり忘れていた。そういう訳で、今夜は娘さんを我が家に招きたいと思います」

カノイはノルディックにそう告げた。

「領主を引き継ぐ際は、許嫁がいると領民の信頼は篤い。だが、まだ孫はいらんぞ。主君に尽くし、信用を獲るまでは、お前たちはあくまで同胞だ」

「ノル。素直に二人の仲、認めろ」

アベルが横から口を挟む。

「成人前だぞ。まだ親の同意が必要な年だ。ノアーサ。フォンミラージュ家の使用人たちに失礼のないようにな」

ノアーサの父はそういって、二人を送り出す。

親としては、このまま騎士団に二人を置いて、国の戦力になればと思うのだが、主君に育てられた二人は、主君によって運命を握られている。

人質としての二人が戻ったことにより、王国騎士団が国に縛られるという枷は外れた。

アスケニア国、王国再建の歯車が周り始めようとしていた。

ノルディックが、カノイの両親との思い出を語りたいという。交際相手の家に招かれるという事は、この国では婚約と同じ扱いとなる。

それとは別に、村での生活も聞いてみたいといわれた。

カノイは屋敷の食卓へと通され、そこに掛けられた肖像画を見上げる。

ノアーサの母、ローズが幼子を抱いている肖像画だ。優しい母の眼差しが幼子に向けられた肖像画を見ると、母親がノアーサを大切に育ててゆきたかったという思いが伝わってくる。

「お母さん。ただいま」

ノアーサは母の肖像画に向かって呟く。生きて『おかえり。頑張ったわね』と抱き締めて貰いたかったのが彼女の本音。でも、その母はもういない。

「本当ならこの場に母と、兄さん夫婦がいて欲しかったのに」

ノアーサは母親の肖像画を前にそう呟く。

「生きるという事は、得る事も多いけど、失う事も多いからね。大切な人を失っても、残された僕たちは生きてゆかなければならない」

カノイはノアーサの手をとり、握りしめた。

「君は、親との再会を果たした。これまでの目的は果たせたけど、僕たちの人生はこれからだ」

「何が目的で、暗殺者になるべく訓練を受けさせられたのか、それを今度は知る時なのね」

二人が話していると、家の使用人から部屋まで案内すると言われた。

我が家といえど、屋敷であり、使用人もいる。今まで、山岳の村で自分の身の回りの事は、すべて自分で行ってきた。それはある意味、誰にも気兼ねなく自由だった。

二人は各部屋に案内される。

ノアーサが、この部屋で過ごしていたのは十年も前の事。当時、七歳だったから、子供の頃の部屋を想像していたけど、自分の部屋は落ち着いた色に変わっていた。

「亡き奥様が、娘が戻って来る十年後を考えて、部屋を準備なさっておりました」

この屋敷に長く勤める侍従がノアーサの部屋に案内して説明してくれる。

「お嬢様は、素敵な女性に成長なされましたね。」

彼女はノアーサの子供の頃を覚えていた。名前をサリアと名乗り、中年の女性で、この家に母が嫁いで来る時に一緒に来たという。

騎士の家系でも、上位に生まれた女性は侍従付きで嫁いで来る。母も騎士の家系に生まれ、騎士養成学舎に入り、医学を専攻して軍医となった。

自分も『国の預かり者』にならなければ、七歳から騎士養成学舎に入って、母のように医師か薬師の道を歩んでいたのかも知れない。

「奥様はお嬢様のことを、思い出さない日は、なかったです」

サリアの話に母がどれだけ自分の事を思い、見守っていたか想像はつく。

自分は恐らく、母が望んでいた娘には育っていない。それでも母は、自分が戻って来た事を、喜んでくれただろうか。母亡き今は、それを知る事も出来ない。

母親から直接、『おかえり、頑張ったわね』の言葉は聞けなかったけど、自分たちを知る人たちが言ってくれた。

母を知る人たちが、思い出を語ってくれる事で、ノアーサは亡き母の思いを感じとる事が出来た。それだけでも嬉しかった。

※

その日、十年ぶりに父と交えて、ノアーサとカノイは夕食を共にする。

父は王国騎士団での報告書と兄、ノルマンの書いた手紙はすでに目を通していたようだ。

「ノルマンは君の事をえらく気にいっていたようだ。弟にしたいと書いてあったよ。十年前、君の母親は『息子が娘を守ってくれる』といって、私は一緒に行く事を許した」

その言葉にカノイは緊張が走る。大切な娘は確かに守り、ここまで連れて戻って来た。

娘に、手はつけてしまったが、それはお互い同意しての事である。

「ミランダは早くから、うちの娘に目をつけていたのだ」

ノアーサの父は生前のカノイの母、ミランダの事を語る。彼女の口癖だった『ノアーサちゃんを私の娘にする』は、彼女を知る人たちの間では名言。今は遺言となってしまっていた。

「母が、ノアーサを激愛する理由を知りたいのですが」

カノイは訪ねる。

「ローズの娘なら、美人に育つだろうと」

「それなら、僕は娘さんと共に行く事を薦めてくれた母に感謝します。母は人を見る目がありました」

カノイは彼女と共に過ごした十年をノルディックに語った。

「ノアーサはとても根気強く、共に、頑張ってきました」

「楽しい事より、過酷な訓練が多くて、十二歳の時に、一度だけ、二人で村から逃げ出した事があったわね」

ノアーサが振り替えるように当時を語り始めた。

あの頃、日々厳しくなる訓練や、勉強に嫌気が差し、故郷に帰りたいと脱走を試みたという。

「脱走したはいいけど、道に迷い、発見されて連れ戻されたわね」

村に連れ戻された後、二人は自分たちがこの村での役目を果たさないと、両親や王国騎士団に影響を及ぼすと言われた。

まだ、子供である自分たちが、王国騎士団の運命を握っていると知らされ、二人は両親に迷惑はかけられないと、脱走を諦めた。

「あのときは、体も心も成長過程で、互いに意識するようになっていたからね。喧嘩も絶えなかった」

カノイは笑って話すけど、それは互いに乗り越えた絆があるからこそ言えるのである。

「お前たちを犠牲にしてしまった事を詫びねばならない。辛く、寂しい思いをさせた」

ノルディックは二人の話を聞いて、過去の十年間が決して平穏ではなかった事を知らされた。

謝られても、二人の過去は変えられない。

「でも、お父さん。私、一人じゃなかったわ。何よりも、兄さんとアンが来てくれたから」

「僕も、乗り越えた今だからこそ言えます。訓練や学んだ知識を、ノアーサと二人で、これから国の為に、役立ててゆけたらと考えてます」

カノイの意思はしっかりしている。この成長した息子の姿を父親のカエサルに見せてあげたかった。

「カノイ。君を息子と認めるには、私自身、少し迷いがある。何よりも、お前たちの人生は、育ててくれた『主君』に握られているからな」

「お父さん。兄さんが別れ際にいっていたその『主君』って人は誰なの?」

ノアーサは訪ねた。その人により自分たちは人質とされ、暗殺者になるべく訓練を受けた。

「今はまだ言えないが、近いうちに逢えるだろう。かなり身分の高い御方だ」

「王族ですか?」

カノイは聞いてきた。

「申し訳ないが、それ以上は答えられない。只、『国の預り者』となったその時から、お前たちの人生は『主君』に握られている。と、いっていい」

親元を離れ、十年訓練を積み、親元に戻って来たら、『それでおしまい』ではなさそうだ。

当たり前の事ではあるけど、育てた恩は、『仕えて返してゆく』のが礼儀である。

「ひとつ言える事は、『主君』を知る我々が、信用できる相手という事だ。カノイ、君の両親もその方を信用していた」

ノアーサの父は、二人が王都に戻って来たことを伝えたので、近いうちに対面出来るといった。

「カノイ。君の父であるカエサルは、君を自身の手で、騎士に育てたかった。年に一度だけ届く二人の報告書。それに記された成績表を見て、君が頑張っていることを誇らしく思っていたよ。だからこそ、今日という日をどんなに待ちわびた事か。勿論、私もそうだ」

自分たちも、親に逢えない寂しさを充分に感じたけれど、それと同じく、親も子供に逢えない寂しさを感じ、見えないところで見守っていたのだと二人は実感した。

「お父さん、兄さんの事だけど、本当に行方不明なの?」

ノアーサはずっと心残りだった兄の事を聞いてみた。

「今、調査している。だが、生存しているという保証はない。私も心配はしているよ」

「そうなのね。私、アンが義姉さんになってくれて、本当に良かったと思っている。だから、二人とも生きていて欲しい」

二人が村の襲撃に紛れ、逃走したという噂もあるが、証拠がない。

「とにかく、今は調査報告を待つしかない」

ノアーサの父はそう答えて、兄の事にはそれ以上は触れなかった。

語りながら、大分時が流れたようだ。

食卓の皿が食べ終われば使用人によって下げられ、いまは、温かいお茶が前に用意されている。自分が片付けなくても、使用人がすべて周りの事を世話してくれる

「この生活に慣れなきゃ、ならないの」

「ノアーサ。何か不満でも」

ノアーサの父が訪ねる。

「不満ではないのだけど、今まで家事や料理は全部、自分たちでしていたから。私、この家にいたら大切に育てられ過ぎて、お嬢様になっていたかも」

「確かに。母さんがお嬢様で育ったからな」

カップを手にしてお茶をすすりながら、ノルディックは話しを続ける。

「お前の母さんは、おっとりしているようで、芯はしっかりしていた。軍医は外科専門だからな。怪我人に対し、手早く治療や処置を行っていた」

「逢いたかったな」

「逢えるものなら、私も逢いたい。カエサルやミランダにも。自分たちの子供が、成長した姿を見せてやりたかったよ」

「僕も、逢いたかったです」

カノイは呟いた。

「カエサルは軍服を着くずして、悪びれた所があったが、剣の腕は強かった。周囲にも目が届く奴で、相手の長所を見つけては褒め、部下からは男女関係なく慕われていた。浮気はしなかったよ。最後までミランダを庇い、騎士として立派な最後を遂げた」

ノアーサの父が、カノイの両親のことを懐かしむように話す。

「君の両親は、元、暗殺者上がりの教会騎士団の団長と、相討ちして命を落とした。あの日はノアーサ、お前の母さんも亡くなった日だ」

「兄さんの手紙に書いてあった。流れ矢から患者を庇って亡くなったのよね」

ノアーサの父の元に、三人の戦死報告が入ったのは、その日の夕方だったという。

「自分は悪い夢を見ているのだと、あの時は信じられなかった。数日後、王都に騎士団が帰還した時、一緒に馬車で運ばれて来た三体の棺を前にして、漸く死を受け入れられたよ」

カノイは両親の死後の話を聞いて、泣きたいのをこらえているようだった。

「お前たちには、まだ遺品を渡していなかったな。連れて行きたい場所もある。明日はそれを引き渡そう。ノアーサ、母さんがお前のために残してくれた遺品もある」

ノルディックはカエサルが、息子カノイのために残した遺品、『二の棺』を騎士団で預かっていると話してくれた。

長い間、三人は話し込んでいたようで、かなり夜も更けていた。

明日の予定を告げると、ノアーサは先に自室へと戻り、その場にカノイとノルディックが残された。

「父の思い出話をありがとうございました」

客間に戻る前に、カノイはノアーサの父に御礼をいった。

「娘の交際相手としてではなく、カエサルの息子としてなら、いつでも歓迎しょう」

ノルディックはそう言うと軽くカノイの肩を叩いた。

「私は君たちの『親』だ。これからもノアーサを頼むぞ」

そう告げると、ノアーサの父は自室へと戻ってゆく。

親友の息子として、父と自分を重ね見ている一方で、娘との交際には、少し不満のある父親の意思をカノイは感じた。

これに関しては時間をかけて、信頼を持たせてゆくしかない。

王都での新たな生活が始まろうとしていた。

※

翌朝、家の使用人の扉を叩く音にカノイは返事をする。

村を出て、滝で迎えを待っていたのは一週間も前のこと。あの時は朝、目が覚めれば、隣にノアーサがいた。夜の寒さを凌ぐために、毎夜、肌を重ね眠ったあの日が恋しい。

使用人が部屋の扉を開けて入って来る。中年の侍従が黒の衣服を部屋の二人掛けの卓上へと置いた。

「おはようございます。ご主人様から、お召し物を預かって参りました」

侍従はそう言うと、身支度をするようにカノイにいって部屋を出てゆく。

用意された衣服は黒服の上下で、ダブルの金ボタンがついている。

彼はすぐさま、その衣服に着替えた。

暫くして、部屋の扉を叩く音に返事をすると、今度はノアーサが若い侍従と一緒に入ってきた。彼女も同じく黒の金ボタンでワンピースを着て現れる。

「おはよう。昨夜は良く眠れた」

そう言うと、侍従に案内されながら、部屋を出る。昨夜、父と夕食を共にした食卓へと案内された。

そこには父親がいて、朝食の席に着いている。父と朝の挨拶を交わし、席に着くと侍従が陶器のカップにお茶を注いでくれる。

「その制服は、王国騎士団で別れの時に着る特別なものだ。今日は二人を連れて行きたい場所がある」

ノアーサの父が、二人にそう告げた。

三年前、マドリアの内戦で戦死したカノイの両親とノアーサの母。騎士団で合同葬が行われ、団員全員が悲しみに暮れた。

その時に、王国騎士団全員がこの黒の喪服に身を包み、1ヶ月以上、この制服を着て別れを惜しんだ。それだけ、カノイの両親やノアーサの母が団員から慕われていていたのである。

「朝食を済ませたら、一緒に出よう。少し町から離れた所に行く。」

ノルディックはそう告げると、二人の食事が終わるのを待って、屋敷を出る。

外には来客用の馬車を待たせてあり、三人はそれに乗り込んだ。

三人が向かった場所は、町中から少し離れた共同墓地。そこで馬車を降り、少し歩くと小高い場所にたどり着く。そこには三体の墓石が並んでいた。

墓石の名前を読まなくても、二人には誰のものか解る。二人は墓石の前へと駆け寄った。

「父さん。母さん。やっと逢えた」

カノイは墓石の前に立ってそう呟いた。カノイの後ろにノルディックは立ち、墓石に語りかける。

「カエサル。お前の息子だ。生前、お前は倅と呼んでたな。立派な若者になって帰ってきたぞ」

そういって、カノイの肩を軽く叩く。カノイは両親の墓石の前に膝を付いた。

ノアーサは母の墓石の前に白い花輪を供えている。母はもう、この世の何処にも存在しない。十年前の記憶が一気に込み上げ、あの時の別れの寂しさが甦る。

『大好きよ。私のノアーサ。どんなに離れていても、私は貴女の幸せを願っているわ』

そういって、別れ際にずっと幼い自分を抱き締めていた。あの時の温もり。母の優しさはもう、二度と感じる事が出来ない。

カノイは両親の墓石の前に膝を付いて、二人並んだ墓石に手を触れた。

「戻って来たよ。父さん。母さん」

それ以上は言葉が出ない。だけど、心の中に両親と最後に交わした言葉が返ってくる。

『倅よ。いって来い。成長して戻って来る日を、待っているからな』

『男の子だから、ノアーサちゃんを守ってあげるのよ。二人で戻って来てね』

「僕は父さんと母さんに、何もしてあげられなかった」

「何もしなくても、親は我が子が、成長してくれるだけで充分だ」

彼の後ろで、ノルディックの声が聞こえた。

「こうしてお前たちが、無事に戻って来てくれた。それが一番の親孝行だと、私は思う」

ノアーサの父が墓石を前にしている二人に語りかける。

「私はお前たちの『親』として言う。これからお前たちは、国に利用される運命が待っている。どんな事があっても生き延びてくれ。生きて、お前たちが望む人生を、全うしろ」

ノアーサの父は、息子のノルマンが行方不明の今、無事に戻って来た二人が唯一の救いだと語った。

「カエサル。ミランダ。ローズ。この子たちの未来を、見守ってやって欲しい」

ノルディックは墓石に語りかける。二人は暫く、無言での親との再会を果たせた。

カノイとノアーサは両親の墓に祈りを捧げ、王国騎士団の本部へと向かった。そこで、預かっていた両親の遺品を渡してくれるという。

王国騎士団の本部に着くと、二人は父が普段いる執務室へと通される。

そこにはアベル夫妻と、長男のアバロンが二人のために遺品が入った『二の棺』と剣を持って待っていた。

「ノアーサちゃん。これ、ローズがあなたに残してくれた遺品よ」

ヘンリエッタが彼女に『二の棺』を渡す。箱を開けると、そこには日記帳と、銀の髪飾りが入っていた。

「この髪飾りはローズがノルディックとの結婚式に付けていた物ね」

ノアーサが、箱の中の髪飾りを取り出して眺めていると、ヘンリエッタがそう呟く。

「お前、良く覚えていたな」

アベルが横からそう口添えした。

「忘れもしない。結婚式の当日、純白のウェディングドレスに包まれた彼女は、天使のように綺麗だったもの。この銀の髪飾りが彼女の髪に映えていたのを今でも思い出すわ」

ノアーサの母ローズは、女性たちの間でも憧れの存在だったという。美人なだけでなく、性格もおっとりとしていて、皆を和ませていた。

「母は、愛されていたんですね」

「皆、ローズの事が大好きだった。ミランダなんて『私が男だったらローズと結婚したい』って、いってたくらいよ」

「母が、ノアーサと僕を一緒にさせたかったのは、自分の願望でもあったのか」

「そういう貴方はどうなの?昨夜は彼女の家では楽しめた?」

「はい。生前の父の話を聞いて、今朝は両親の眠る墓に連れていって貰いました」

「いや。俺たちが聞きたいのは、ノアーサちゃんとの仲だよ。ミランダの願望通り、君が彼女を好きなのか、という事だ」

アベルがカノイに聞いてきた。

「好きですよ」

「だったら、夜這いぐらいはしろ。彼女の家に泊まって何もしないなんて」

そう言うアベルの頭を、妻のヘンリエッタが叩く。

「痛っ。殴るか」

「カエサルの息子に、悪いこと教えないの。自分の娘にされたら、相手を殴るでしょ」

アベルの冗談を、妻のヘンリエッタが止める。

「あ、うちの親は、いつもこんな感じだから気にしないで」

アバロンがカノイの前に、カエサルの剣を差し出す。

「前に話したよね。三年前に君の父親、カエサル団長から受け取った剣。漸く君に返す事ができる。」

執務室のソファーの前の卓上に、アバロンはカノイの父、カエサルが愛用していた剣を置いた。カノイはそれを手にとる。

これは父の心だ。息子に逢いたいと願い、その願いが叶わないと覚悟して、剣に託した思い。カノイの目から一筋の涙が流れる。

そんなカノイの前に、両親が残した遺品箱『二の棺』を二箱、アバロンが置いた。

今は何も言わないほうがいいだろう。そんなカノイの肩にノアーサが手を置いて寄り添い、共に悲しんでいる。

これと似た場面を見た事があった。

三年前のソマリアの内戦でノルマンとノアーサの母、医師のローズが亡くなった時に、ノルマンの悲しむ横で、当時、彼女だったアンが共に泣いていた。やはり、そこは兄妹だとアバロンは思う。

暫くして、カノイは肩に乗せたノアーサの手を握る。大丈夫だという合図に思えた。

カノイは父の形見の剣を置くと、両親の残してくれた『二の棺』の中身を確認してゆく。

父の箱の中には、短い手紙と、領地に関する証書。財産相続等の書類が入っている。

母、ミランダの箱の中には、銀の指輪が二つと手紙が添えられていた。

もし、自分たちが戦場から戻って来られなかった時の事を考えて、父がカノイに残したものらしい。

父の自記筆で成人したら先祖から引き継いで来た領地と屋敷を相続し、領主になるようにと手紙には書かれてあった。

母の遺品の指輪は、両親の結婚指輪だった。母は父と出逢い、結婚して自分が産まれた事の喜びを手紙で綴っている。

『カノイ。私はカエサルとの間に貴方を授かる事ができて、幸せでした。ノアーサちゃんは、守ってくれているかしら?ローズが大切に育てたかった娘。貴方ならあの子と共に、辛い試練も乗り越えられると私は信じている。幸せになるのよ』

手紙にはそう書かれてあった。

両親の墓と『二の棺』と呼ばれる箱に残された両親の直筆。カノイは両親から愛されていたことを知った。

「やっと、父さんと母さんの心に触れる事ができた」

カノイは自分が両親に求めていたものに漸くたどり着いたと感じた。

「あなたは一人じゃない。カエサルとミランダの息子なら、あなたは王国騎士団が家族よ。ノアーサちゃん貴女もね」

ヘンリエッタが二人にそう話す。

「俺たち夫婦は、お前たちに詫びなければならない」

アベルは二人にそう告げた。

「お前たちは、親と引き離され、その間に親も失ってしまった。私達夫婦は、お前たち両親の親友でありながら、何一つ犠牲を払わなかった。その詫びとして、お前たちに危険が及ぶような事があれば、この王国騎士団がお前たちを守る。だから、二人で抱え込むな」

アベル夫妻は、カノイとノアーサにそう告げた。

「早速だけど、先程連絡があったわ。明日、フォンミラージュ家で、『主君』が貴方たちに面会なさるそうよ」

ヘンリエッタは二人にそう告げる。

「僕の家ですか?」

「家の方には連絡を入れて置きました。使用人の方も、十年ぶりのご子息の帰りを待っているとの事。ノアーサちゃん貴女も一緒に」

ノアーサの父の元で、秘書を勤めるヘンリエッタは、手際良くカノイの家の使用人に連絡をとっていた。

「そういえば、王都に我が家があることをすっかり忘れていた。そういう訳で、今夜は娘さんを我が家に招きたいと思います」

カノイはノルディックにそう告げた。

「領主を引き継ぐ際は、許嫁がいると領民の信頼は篤い。だが、まだ孫はいらんぞ。主君に尽くし、信用を獲るまでは、お前たちはあくまで同胞だ」

「ノル。素直に二人の仲、認めろ」

アベルが横から口を挟む。

「成人前だぞ。まだ親の同意が必要な年だ。ノアーサ。フォンミラージュ家の使用人たちに失礼のないようにな」

ノアーサの父はそういって、二人を送り出す。

親としては、このまま騎士団に二人を置いて、国の戦力になればと思うのだが、主君に育てられた二人は、主君によって運命を握られている。

人質としての二人が戻ったことにより、王国騎士団が国に縛られるという枷は外れた。

アスケニア国、王国再建の歯車が周り始めようとしていた。

0

あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子

satomi

ファンタジー

主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。

「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。

辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。

黒ハット

ファンタジー

【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。

この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

短編【シークレットベビー】契約結婚の初夜の後でいきなり離縁されたのでお腹の子はひとりで立派に育てます 〜銀の仮面の侯爵と秘密の愛し子〜

美咲アリス

恋愛

レティシアは義母と妹からのいじめから逃げるために契約結婚をする。結婚相手は醜い傷跡を銀の仮面で隠した侯爵のクラウスだ。「どんなに恐ろしいお方かしら⋯⋯」震えながら初夜をむかえるがクラウスは想像以上に甘い初体験を与えてくれた。「私たち、うまくやっていけるかもしれないわ」小さな希望を持つレティシア。だけどなぜかいきなり離縁をされてしまって⋯⋯?

冷遇妃マリアベルの監視報告書

Mag_Mel

ファンタジー

シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。

第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。

そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。

王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。

(小説家になろう様にも投稿しています)

わたしにしか懐かない龍神の子供(?)を拾いました~可愛いんで育てたいと思います

あきた

ファンタジー

明治大正風味のファンタジー恋愛もの。

化物みたいな能力を持ったせいでいじめられていたキイロは、強引に知らない家へ嫁入りすることに。

所が嫁入り先は火事だし、なんか子供を拾ってしまうしで、友人宅へ一旦避難。

親もいなさそうだし子供は私が育てようかな、どうせすぐに離縁されるだろうし。

そう呑気に考えていたキイロ、ところが嫁ぎ先の夫はキイロが行方不明で発狂寸前。

実は夫になる『薄氷の君』と呼ばれる銀髪の軍人、やんごとなき御家柄のしかも軍でも出世頭。

おまけに超美形。その彼はキイロに夢中。どうやら過去になにかあったようなのだが。

そしてその彼は、怒ったらとんでもない存在になってしまって。

※タイトルはそのうち変更するかもしれません※

※お気に入り登録お願いします!※

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる