50 / 112

想像以上の夏

050 懇願

しおりを挟む薄暗い瑠璃の部屋の中、ほんの少しばかりの月明かりが差し込むのでうっすらとしか視界は確保されていない。

そんな中で、まるでこれから一夜を共にしてしまうかのような空気感が漂うのは潤が勝手に思っているだけなのだが、この感覚を瑠璃も感じているのだろうかと思ってしまう。

その場には困惑と混乱だけしか存在していない。他にも覚える感情は多々あるのだが、そんなことは今どうでも良かった。

「――このままでいいの?」

「はい、お願いします」

瑠璃の声が震えているのがわかる。本意ではないのかもしれない。ではどうしてこんなことをしているのか、考えても答えが出ない。

絶対に意味がなくこんなことをする子ではないと理解しているので、仕方なくこのまま話を聞くことにした。

「それで、俺としては正直戸惑っているんだよね……」

「知ってます!けど、先輩はどきどきしませんか!?」

「いや、そりゃドキドキしてるよ!むしろドキドキしっぱなしだよ」

潤の意思を曖昧に伝えるが、瑠璃はそれを承知の様子で意思よりも感情を尋ねる。思ったままの感情、それは素直なままで嘘偽りはない。

「瑠璃ちゃんがどうしてこんなことをしているのか正直わからないよ」

「先輩は私の気持ちを知っていますよね?」

「まぁ、うん、あれから変わってなければだけど……」

「変わっていません!何も!ううん、変わりました!前よりもずっとずっと先輩が好きになりました!」

「あのさ、どうして俺のことそんなに好きになったのか聞いてもいい?……また怒らせるかもしれないけど」

視線が合わないまま会話だけが続く。

向けられる気持ちに対して、それだけ好かれるような自信はない。それだけのことをしたような覚えもない。

「先輩を好きになった理由ですか。じゃあ話す代わりにお願いを聞いてくださいね?」

「お願いと言われても、俺にできることならだけど」

「はい、先輩にもできることです」

「じゃあ、うんわかった。何をすればいい?」

どんな要求をされるのかわからないのだが、目を伏せたまま要求されることに対してまずこの状況をどうにかしないといけないなと思う。

「……先輩、もう一度、もう一度だけキスさせてください」

「えっ!?」

もう一度と言われても、さっきは不意討ちをされたのだ。それを、同意を求められて承諾していいものか迷ってしまう。

迷う理由は明白だ。先程重ねられた唇の感触が忘れられない。

それほどの柔らかさと気持ち良さ、そして名残惜しさを残してしまっていたのだから。

それでも―――。

「そんなこと――」

「――できますよ、してください」

それでもなんとか感情を抑え込み断ろうかと思うのだが、差し込むように口を挟まれた。確かに出来ないことはない。やるかやらないかだ。

数秒迷ってしまう。

先程の柔らかな感触はただ触れているだけでも相当気持ちが良かった。

もう一度あの感触を得たいと思うのは本能的な部分だということはこんな状況でも冷静に分析できていたのだが、本能と理性の狭間で揺れる。

ぐっと手に力がはいる。

繋がれた指に力が入ることを感じた瑠璃も少しばかり身体を固くさせる。

ゆっくりと、ゆっくりと瑠璃に顔を近付ける。本当に可愛らしい、うっとりとしたその眼は見ていると惹き込まれそうになる。

顔を近付けてはいるのだが、それでも本当にキスをしてしまってもいいものかと迷ってしまう。

それでもしかし、欲求に勝てずにそっと瑠璃の唇に自分の唇を静かに重ねる。

先程得た気持ちの良い感触。柔らかな感触が再び訪れる。

このまま重ねた唇をどうしたらいいものか具体的にはわからないのだが、それでも動かしてみる。

離れそうで離れない重なったその唇は小さな音を立てる。同時に瑠璃の息遣いが、吐息が口腔内に入ってくる。

そのまま本能的に舌を重ね合ってしまっていた。

―――。

―――――。

―――――――。

どれほど唇を重ねていただろうか。キスに夢中になってしまっていることに今更気付いた。

「―――はぁ、はぁ、はぁ……せ、せん、ぱい?」

「な、なに?」

瑠璃が震えるような声で、懇願するような声を放つので耳を傾ける。その表情もまた色っぽくて可愛らしい。

「このまま、抱いて、くれませんか?」

「――!?」

その言葉を聞いて動きが止まる。止めるつもりはなかったのだが、止まってしまった。考えないわけではないのだが、いざ言葉にされることで現実感が増す。

潤の動きが止まるのを体感している瑠璃は、どうして止まってしまうのかという意を示すように不思議そうに首を傾げた。

数秒の沈黙が流れる。

「…………ごめん、こんなことしておいて言える義理じゃないかもしれないけど、無理だ」

止まった動きをもう動かす気にはならない。

その意思を感じ取ったのか、瑠璃は優しい笑みを浮かべて、繋がれていた手をそっと離した。

「……先輩ならそう言うと思ってましたよ」

浮かべた笑みのまま、ぽつりと涙が頬を伝った。

「……もしかして、俺を試したの?」

「そういう言い方もできますけど、先輩が手に入るなら本当にこのまま抱かれてもいいと思っていましたよ?」

「どういうことか聞かせてもらっても?」

「はい、そう約束しましたから」

涙を一滴流した後は、いつもの瑠璃の表情である。しかし、物憂げで儚げな少女の表情を見せている。先程の恥ずかしさはあるのだが、二人きりだ。今なら何でも話せる気がした。

暗い瑠璃の部屋、電気を点けることがないのは何でも話せるとは言ってもまだ明るい電気の下でお互い顔を見ることができないので自然とそのままだった。

二人ともベッドを背もたれにして隣り合い座る。

「まず、一つずつ話しますね」

「うん」

そうして瑠璃は、中学の時のことを遡る様にして話す。

「私が先輩のことを知ったのは、杏奈ちゃんのお兄さんとしての先輩じゃないんです」

「えっ!?そうなの?」

「はい、お互い全く知らない状態で、中学の渡り廊下ですれ違った時に先輩のことを知ったんです。名前はその時に」

「そんなことあったかな?ごめん、覚えてないんだけど?」

「だと思いますよ。私の方が一方的に覚えただけですから」

断片的に話す内容に潤は全く覚えがない。その時の状況をより詳細に話す。

それは、中学一年で既に胸の大きな瑠璃は、身長の低さも相まってコンプレックスに感じていた。同級生以外にも二年生・三年生にもすれ違いざまに囃し立てられることがあった。

聞こえていないところで言われるならまだしも、微妙に耳に入る。

そう言われることに少しばかり慣れてしまった頃、周囲の同級生も同じように成長する子も多くはないが多少はいるのでコンプレックスもいくらかはマシにはなった。

秋、そんな中でのひと時、渡り廊下ですれ違った際に同じように二年生の先輩たちに言われた。

『おい、あの子、胸大きいな!それにめちゃくちゃ可愛いぞ!』

『あほかお前は。可愛いは褒め言葉だけど、胸の大きさは人によっては気にするみたいだからあんまりそういうこと言うなよ?』

『んー、そっか、そうだな。すまん潤ありがと、気を付けるわ。聞こえてないといいけどな』

『どうだろうな?聞こえてたらお前は嫌な思いをさせたかもしれないってことだからな』

『―――潤、先輩、かぁ……。初めて言われたなそんなこと』

遠く離れていく会話。

すれ違いざまだったので振り向いても後ろ姿と名前しかわからなかった。同学年の男子なら大体わかるのだが違った。

そこで初めてのことで潤の名前を覚えてしまうのだが、一年の時は潤が誰だかわからなかった。

二年になって杏奈と同じクラスになり、その気さくな性格の杏奈と何故かすぐに仲良くなった。杏奈の方から瑠璃に声を掛けたのだが妙に気が合った。

その杏奈の兄が潤だと知るのにそんなに時間が掛からなかったのだ。

それから学校でも杏奈の家でも潤のことを自然と目で追うようになる。好きとは違う、ただ気になるだけだった。

杏奈と仲良くならなければそれもなかったかもしれない。杏奈は瑠璃にとって本当に親友と呼べる友達だった。そんな杏奈の兄がどんな人で、何故あのような言葉を言えたのかが気になった。他の男子と何が違うのだろうと。

ただ、直接的な接点がなく、常に杏奈を介してしか潤と接することはなかった。だが、そんな少しだけの関りでも潤の優しさを実感できた。年上ということも相まって憧れを持ち始める。

「そっか、ごめん」

「い、いえ、謝ることじゃないですよ!」

瑠璃の話を聞いて申し訳なくなるのだが、瑠璃は両手を振る。

気になるということからいつの間にか好きになっているということになるのだが、それが明確にいつからなのかは自覚はない。自覚したのは、潤が卒業した後、中学で顔を見ることができなくなってからだった。妙な寂しさに襲われ、その感情が好きだと自覚するのは、高校生になった潤を杏奈の家に遊びに行った時、顔を見た時だった。

それから想いを募らせ、告白するきっかけは初詣になり、そこから先は潤も知るところ。

「そうなんだ、ありがとう」

「そのありがとうは嬉しいです」

にこりと微笑まれる。向けられた笑顔が可愛らしい。

「そんな先輩だから、私が誘惑しても絶対に乗らないって思ったんです。まぁ私初めてあんなことしたから誘惑って言ってもよくわからなかったんですけどねぇ」

「いや、それについてはごめん、かなりヤバかった。ぶっちゃけ流されそうだった」

「えっ!?」

「瑠璃ちゃんが凄く、それこそもの凄く可愛く色気があったから」

「そ、そんな……」

恥ずかしそうに思い出す瑠璃の言葉を受けて、潤も瑠璃の甘い声を思い出す。それだけで心臓の鼓動が早くなる。だが、さっきの瑠璃の言葉を聞いて同時にその行動が差す意味も多少は理解した。

隣には俯いて顔を赤らめている瑠璃がいる。暗いので赤らめているかどうかはわからないのだが、断言出来るほどに瑠璃の様子はそう見える。

「けど、瑠璃ちゃんは俺が止まるって信じていたんだよね?」

「はい、今のを聞いて正直惜しいことしたとは思いますけど、先輩の中には花音先輩がいますから」

そうだ、だから瑠璃は潤が止まると思っていたのだった。その信頼と期待を裏切りかねない程に揺らいでしまっていたのだが、もしそうなったらそうなったで瑠璃を真っ直ぐ見るつもりもあったとは今思っていることで、そうなった時のしこりがどうなるかなんてわからない。

「でも―――」

瑠璃は顔を上げて潤を見上げる。

「もう一度言います。 先輩が、先輩が好きです。 大好きです! もし……先輩が花音先輩を諦めるのなら、私を見てもらえませんか? お願い、します! 私なら、先輩をあんなに、あんなに悲しい顔になんてさせません!絶対に!」

決意と覚悟と懇願と戸惑いの入り混じった複雑な感情を言葉と表情に織り交ぜながら二度目となる告白をした。

0

あなたにおすすめの小説

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】

田中又雄

恋愛

18の誕生日を迎えたその翌日のこと。

俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。

「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」

そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。

「あの...相手の人の名前は?」

「...汐崎真凛様...という方ですね」

その名前には心当たりがあった。

天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。

こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

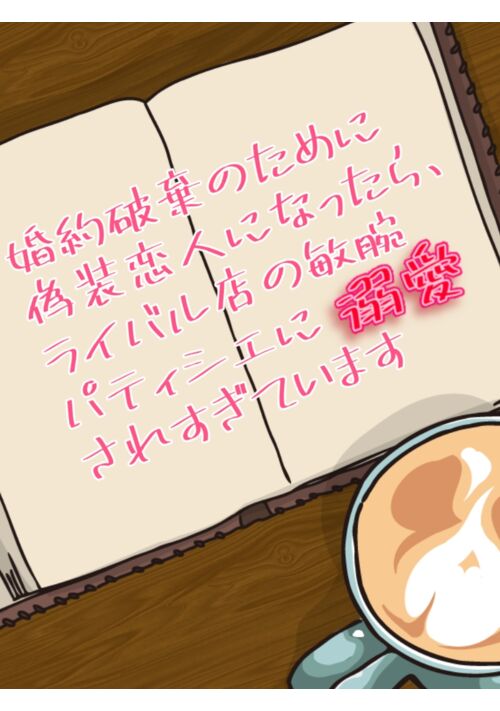

婚約破棄のために偽装恋人になったら、ライバル店の天才パティシエに溺愛されすぎています

草加奈呼

恋愛

大学生の佐藤天音は、

“スイーツの神の舌”を持つことで知られる、洋菓子店の一人娘。

毎年、市内のスイーツコンテストで審査を務める天音は、

そこで出会った一人のパティシエのケーキに心を奪われた。

ライバル店〈シャテーニュ〉の若きエース

イケメン天才パティシエ・栗本愁。

父に反対されながらも、どうしてももう一度その味を

確かめたくて店を訪れた天音に、愁は思いがけない言葉を告げる。

「僕と、付き合ってくれないか?」

その告白は、政略的な婚約を断つための偽装恋人の申し出だった。

そして、天音の神の舌を見込んで、レシピ開発の協力を求めてくる。

「報酬はシャテーニュのケーキセットでどうかな?」

甘すぎる条件に負け、

偽装恋人関係を引き受けたはずなのに──

いつの間にか、愁の視線も言葉も、本気の溺愛に変わっていく。

ライバル店×コンテストでの運命の出会い×契約恋人。

敏腕パティシエの独占愛が止まらない、

甘くて危険なシークレットラブストーリー。

🍨🍰🍮🎂🍮🍰🍨

※恋愛大賞に参加中です。

よろしければお気に入り、いいね、

投票よろしくお願いいたします。

優しい雨が降る夜は

葉月 まい

恋愛

浮世離れした地味子 × 外資系ITコンサルのエリートイケメン

無自覚にモテる地味子に

余裕もなく翻弄されるイケメン

二人の恋は一筋縄ではいかなくて……

雨降る夜に心に届いた

優しい恋の物語

⟡☾·̩͙⋆☔┈┈┈ 登場人物 ┈┈┈ ☔⋆·̩͙☽⟡

風間 美月(24歳)……コミュニティセンター勤務・地味でお堅い性格

雨宮 優吾(28歳)……外資系ITコンサルティング会社勤務のエリートイケメン

好きな男子と付き合えるなら罰ゲームの嘘告白だって嬉しいです。なのにネタばらしどころか、遠恋なんて嫌だ、結婚してくれと泣かれて困惑しています。

石河 翠

恋愛

ずっと好きだったクラスメイトに告白された、高校2年生の山本めぐみ。罰ゲームによる嘘告白だったが、それを承知の上で、彼女は告白にOKを出した。好きなひとと付き合えるなら、嘘告白でも幸せだと考えたからだ。

すぐにフラれて笑いものにされると思っていたが、失恋するどころか大切にされる毎日。ところがある日、めぐみが海外に引っ越すと勘違いした相手が、別れたくない、どうか結婚してくれと突然泣きついてきて……。

なんだかんだ今の関係を最大限楽しんでいる、意外と図太いヒロインと、くそ真面目なせいで盛大に空振りしてしまっている残念イケメンなヒーローの恋物語。ハッピーエンドです。

この作品は、他サイトにも投稿しております。

扉絵は、写真ACよりhimawariinさまの作品をお借りしております。

先生

藤谷 郁

恋愛

薫は28歳の会社員。

町の絵画教室で、穏やかで優しい先生と出会い、恋をした。

ひとまわりも年上の島先生。独身で、恋人もいないと噂されている。

だけど薫は恋愛初心者。

どうすればいいのかわからなくて……

※他サイトに掲載した過去作品を転載(全年齢向けに改稿)

∞

桜庭かなめ

恋愛

高校1年生の逢坂玲人は入学時から髪を金色に染め、無愛想なため一匹狼として高校生活を送っている。

入学して間もないある日の放課後、玲人は2年生の生徒会長・如月沙奈にロープで拘束されてしまう。それを解く鍵は彼女を抱きしめると約束することだった。ただ、玲人は上手く言いくるめて彼女から逃げることに成功する。そんな中、銀髪の美少女のアリス・ユメミールと出会い、お互いに好きな猫のことなどを通じて彼女と交流を深めていく。

しかし、沙奈も一度の失敗で諦めるような女の子ではない。玲人は沙奈に追いかけられる日々が始まる。

抱きしめて。生徒会に入って。口づけして。ヤンデレな沙奈からの様々な我が儘を通して見えてくるものは何なのか。見えた先には何があるのか。沙奈の好意が非常に強くも温かい青春ラブストーリー。

※タイトルは「むげん」と読みます。

※完結しました!(2020.7.29)

思い出さなければ良かったのに

田沢みん

恋愛

「お前の29歳の誕生日には絶対に帰って来るから」そう言い残して3年後、彼は私の誕生日に帰って来た。

大事なことを忘れたまま。

*本編完結済。不定期で番外編を更新中です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる