あなたにおすすめの小説

人質5歳の生存戦略! ―悪役王子はなんとか死ぬ気で生き延びたい!冤罪処刑はほんとムリぃ!―

ほしみ

ファンタジー

「え! ぼく、死ぬの!?」

前世、15歳で人生を終えたぼく。

目が覚めたら異世界の、5歳の王子様!

けど、人質として大国に送られた危ない身分。

そして、夢で思い出してしまった最悪な事実。

「ぼく、このお話知ってる!!」

生まれ変わった先は、小説の中の悪役王子様!?

このままだと、10年後に無実の罪であっさり処刑されちゃう!!

「むりむりむりむり、ぜったいにムリ!!」

生き延びるには、なんとか好感度を稼ぐしかない。

とにかく周りに気を使いまくって!

王子様たちは全力尊重!

侍女さんたちには迷惑かけない!

ひたすら頑張れ、ぼく!

――猶予は後10年。

原作のお話は知ってる――でも、5歳の頭と体じゃうまくいかない!

お菓子に惑わされて、勘違いで空回りして、毎回ドタバタのアタフタのアワアワ。

それでも、ぼくは諦めない。

だって、絶対の絶対に死にたくないからっ!

原作とはちょっと違う王子様たち、なんかびっくりな王様。

健気に奮闘する(ポンコツ)王子と、見守る人たち。

どうにか生き延びたい5才の、ほのぼのコミカル可愛いふわふわ物語。

(全年齢/ほのぼの/男性キャラ中心/嫌なキャラなし/1エピソード完結型/ほぼ毎日更新中)

田舎娘、追放後に開いた小さな薬草店が国家レベルで大騒ぎになるほど大繁盛

タマ マコト

ファンタジー

【大好評につき21〜40話執筆決定!!】

田舎娘ミントは、王都の名門ローズ家で地味な使用人薬師として働いていたが、令嬢ローズマリーの嫉妬により濡れ衣を着せられ、理不尽に追放されてしまう。雨の中ひとり王都を去ったミントは、亡き祖母が残した田舎の小屋に戻り、そこで薬草店を開くことを決意。森で倒れていた謎の青年サフランを救ったことで、彼女の薬の“異常な効き目”が静かに広まりはじめ、村の小さな店《グリーンノート》へ、変化の風が吹き込み始める――。

Sランク昇進を記念して追放された俺は、追放サイドの令嬢を助けたことがきっかけで、彼女が押しかけ女房のようになって困る!

仁徳

ファンタジー

シロウ・オルダーは、Sランク昇進をきっかけに赤いバラという冒険者チームから『スキル非所持の無能』とを侮蔑され、パーティーから追放される。

しかし彼は、異世界の知識を利用して新な魔法を生み出すスキル【魔学者】を使用できるが、彼はそのスキルを隠し、無能を演じていただけだった。

そうとは知らずに、彼を追放した赤いバラは、今までシロウのサポートのお陰で強くなっていたことを知らずに、ダンジョンに挑む。だが、初めての敗北を経験したり、その後借金を背負ったり地位と名声を失っていく。

一方自由になったシロウは、新な町での冒険者活動で活躍し、一目置かれる存在となりながら、追放したマリーを助けたことで惚れられてしまう。手料理を振る舞ったり、背中を流したり、それはまるで押しかけ女房だった!

これは、チート能力を手に入れてしまったことで、無能を演じたシロウがパーティーを追放され、その後ソロとして活躍して無双すると、他のパーティーから追放されたエルフや魔族といった様々な追放少女が集まり、いつの間にかハーレムパーティーを結成している物語!

【本編45話にて完結】『追放された荷物持ちの俺を「必要だ」と言ってくれたのは、落ちこぼれヒーラーの彼女だけだった。』

ブヒ太郎

ファンタジー

「お前はもう用済みだ」――荷物持ちとして命懸けで尽くしてきた高ランクパーティから、ゼロスは無能の烙印を押され、なんの手切れ金もなく追放された。彼のスキルは【筋力強化(微)】。誰もが最弱と嘲笑う、あまりにも地味な能力。仲間たちは彼の本当の価値に気づくことなく、その存在をゴミのように切り捨てた。

全てを失い、絶望の淵をさまよう彼に手を差し伸べたのは、一人の不遇なヒーラー、アリシアだった。彼女もまた、治癒の力が弱いと誰からも相手にされず、教会からも冒険者仲間からも居場所を奪われ、孤独に耐えてきた。だからこそ、彼女だけはゼロスの瞳の奥に宿る、静かで、しかし折れない闘志の光を見抜いていたのだ。

「私と、パーティを組んでくれませんか?」

これは、社会の評価軸から外れた二人が出会い、互いの傷を癒しながらどん底から這い上がり、やがて世界を驚かせる伝説となるまでの物語。見捨てられた最強の荷物持ちによる、静かで、しかし痛快な逆襲劇が今、幕を開ける!

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

最強チート承りました。では、我慢はいたしません!

しののめ あき

ファンタジー

神託が下りまして、今日から神の愛し子です!〜最強チート承りました!では、我慢はいたしません!〜

と、いうタイトルで12月8日にアルファポリス様より書籍発売されます!

3万字程の加筆と修正をさせて頂いております。

ぜひ、読んで頂ければ嬉しいです!

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

非常に申し訳ない…

と、言ったのは、立派な白髭の仙人みたいな人だろうか?

色々手違いがあって…

と、目を逸らしたのは、そちらのピンク色の髪の女の人だっけ?

代わりにといってはなんだけど…

と、眉を下げながら申し訳なさそうな顔をしたのは、手前の黒髪イケメン?

私の周りをぐるっと8人に囲まれて、謝罪を受けている事は分かった。

なんの謝罪だっけ?

そして、最後に言われた言葉

どうか、幸せになって(くれ)

んん?

弩級最強チート公爵令嬢が爆誕致します。

※同タイトルの掲載不可との事で、1.2.番外編をまとめる作業をします

完了後、更新開始致しますのでよろしくお願いします

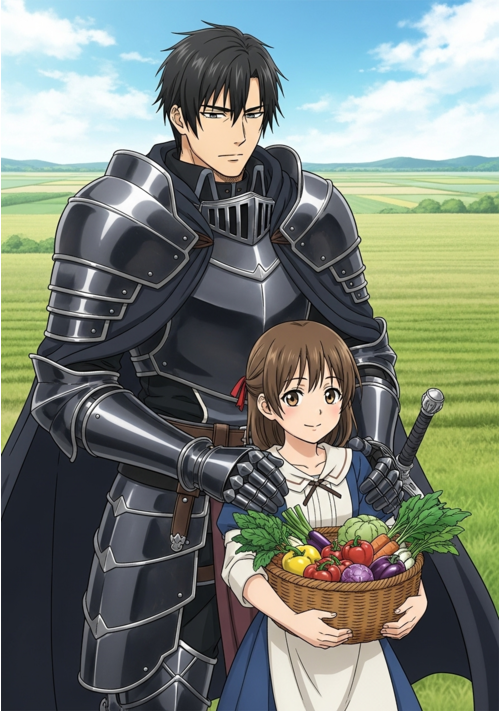

婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!

黒崎隼人

ファンタジー

「君は偽りの聖女だ」――。

地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。

しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。

これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。

王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

幼女はリペア(修復魔法)で無双……しない

しろこねこ

ファンタジー

田舎の小さな村・セデル村に生まれた貧乏貴族のリナ5歳はある日魔法にめざめる。それは貧乏村にとって最強の魔法、リペア、修復の魔法だった。ちょっと説明がつかないでたらめチートな魔法でリナは覇王を目指……さない。だって平凡が1番だもん。騙され上手な父ヘンリーと脳筋な兄カイル、スーパー執事のゴフじいさんと乙女なおかんマール婆さんとの平和で凹凸な日々の話。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる