5 / 114

1.幽霊団地譚【長編】

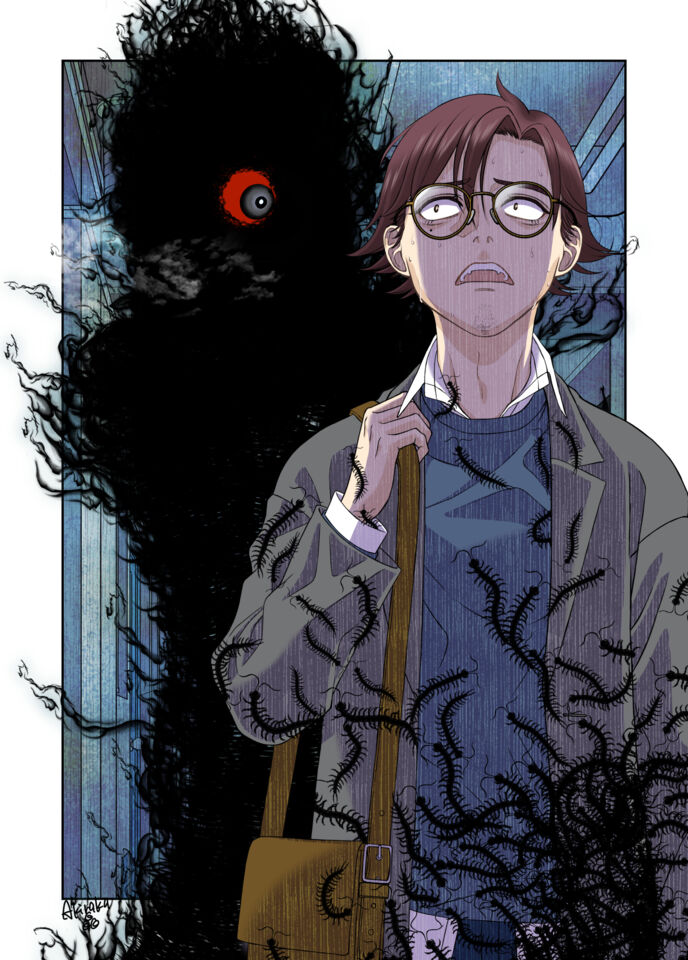

第4話 黒い影

しおりを挟む4階の廊下に出た途端、寿々は先ほどまで感じていた夜風が全く吹いていない事に気がついた。

異様な雰囲気に立ち止まり、ふと足元を見ると廊下には沢山の蛾やゲジゲジの死骸が落ちている。

と次の瞬間。

寿々は突然身体が硬直して動けなくなった。

『は?・・・身体が・・・動かない・・!?』

先に401号室へと向かう史の足取りが酷くスローモーションに見える。

視覚は機能しているが酷く鈍い。

ただ自分の脚はピクリとも動かないのだ。

そして耳の奥、頭の中で眩暈がする程の耳鳴りが響き渡り、先ほどまで聞こえていた虫の音も一切聞こえなくなった。

『・・・・息はちゃんと吸えているか?』

それすら分からなくなり喉の奥がヒクつき胸はググっと圧迫される。

しかもチリチリと足首から脛にかけて皮膚の上を何匹もの蟻が這っているような感覚で痺れはじめ、その気色悪さで鳥肌が止まらなかった。

『・・・何だこれ!・・・嫌だ!!』

前を歩く史は寿々のその様子に一切気づかずスローモーションのまま更に奥へと遠ざかってゆく。

この廊下も視界がまるで魚眼レンズになったのではないかと思うほど、どんどん周りの景色が遠ざかり今や遥か向こうに史が見えた。

恐らく寿々はこの4階に足を踏み入れた瞬間に一種の金縛りのような状態に遭っていたのだろう。

眼球だけ動く狭い視界で辺りを探ろうと必死になってキョロキョロと目を回し、足元を見ると落ちているゲジゲジや蛾の死骸が黒い煙を帯びウネウネと動いているよう見えた。

『はぁ・・・はぁ・・・』

息が止まらないよう何とか必死に呼吸を繰り返す。

それに伴って心臓が跳ねるように鼓動し、耳鳴りの奥でその心音だけが脳内を占領した。

寿々は史を呼ぼうと必死に声を出そうとしたものの喉の奥から掠るほどの音も出て来なかった。

ズ・・・・・・

すると突如背後から

・・・・ズル・・・ズル・・・ズズ・・・・

何か重たいものを引きずるような音が聞こえてきた。

・・・・ズズズ・・・・ズル・・・・・・・ズ・・・・

寿々の背後で立ち止まる。

間違いなくすぐ後ろにソレがいる。

足元から大量の何かが這い上がるようなチリチリとした感覚が上半身にまで達し、ついに視界に入ってきた時それを見て寿々は意識が飛びかけた。

『・・・百足!!!!』

それは何百というムカデの大群が寿々の身体を這いずり回っていたのだ。

『突然こんな数の百足が現れるわけがない・・これは幻覚に違いない!』

そう頭の隅で理解しようと努力をしたが、それも空しく目の前の百足は今や首元にまで這い上り首筋から頭皮にまで痺れが拡がってきていた。

更に自分の心音と耳鳴りで聴覚が遮られているのにも関わらず、背後のソレから出ているであろう生暖かい吐息が髪の毛に触れすぐ後ろに居るのを確信した。

後頭部が痺れ額や襟足から冷や汗が滴る度にソレの吐息で何度も頭からつま先まで怖気が走る。

あまりの恐怖と緊張で視界に閃光が走り、

もう駄目だと、そう思った時。

右耳のすぐ真横で

『・・ク・・・ラ・ジ・・・ティイ・・・ケェ!!!!』

と低い化け物のような声で囁かれたかと思った途端。

寿々の背後から黒いモヤの塊が服を、体を貫通し全身の肌に触れるように通り抜け、廊下を勢い良く走ると階段すぐ横の403号室の換気扇の中へズズズズと吸い込まれていったのだった。

寿々は全身鳥肌状態で尋常ではない冷や汗が流れ出し、その場で気絶しそうなまま茫然と立ち尽くした。

「あ・・・・・あ」

ようやく金縛りが解けのか、痺れた感覚の中出てきた言葉はそれだけだった。

肩にかけていた革製のバッグがゴト!という音を出し廊下に転げ落ちる。

そこで401号室手前まで来ていた史はようやく寿々の異変に気が付いた。

「・・・寿々さん?」

目を見開いたまま硬直する寿々を見て何かが起きたのはすぐに理解できた。

「寿々さん!大丈夫ですか?」

駆け寄る史の後ろ403号室の窓の隙間から再びそれが今度は音も無く這い出てくると物凄い速さで壁と天井を伝って一番奥の401号室の換気扇へと吸い込まれてゆく。

「うわっあぁ!!!!」

心配して伸ばしてきた史の右手を払いのけ、寿々は放心状態のまま本能的に『逃げなきゃ!!』と後ろに勢いよく後ずさった。

「寿々さん!!」

史に左手で腕をグッと掴み抑え込まれた。

「しっかりしてください!」

冷静に、しかしながらも鋭い瞳で寿々を押さえつける史を見てそこでようやく寿々は自分の足があと数センチで階段から落ちそうになっている事に気づいて我に返った。

「はぁ・・・はぁ・・・今の・・・」

「今の?」

「・・見なかったのか??」

「・・・何をですか?」

「・・・・・・」

寿々は恐怖のあまりにそれを声に出すのも躊躇った。

「・・・・黒い影」

「黒い影・・・・見たんですか!!」

寿々は史の腕を払い自分の落とした鞄を拾おうと屈んだところでそのまま力が抜けその場に座り込んでしまった。

そして廊下の柵を背もたれにし、まだ乱れた呼吸と心拍を整えようと必死に集中しながら廊下の奥を指差した。

「・・・一番奥。あの部屋の換気扇に今入っていった」

「奥?401号室ですね」

史はそれを聞くと駆けるようにその場を離れて401号室、村田の部屋へと向う。

寿々は今この状況で一人になるのだけは避けたかったが、まだ脚の感覚が麻痺しているようで思うように動けなかった。

史は急いではいたものの冷静に村田の部屋のチャイムを鳴らす。

「村田さん、こんな時間にすみません。以前挨拶に来ました月刊アガルタの秦と言います!」

しかし村田の部屋からは何の反応もない。

史はゆっくりと目を閉じ、何かを探すように意識を集中して401号室の扉に左手をかざした。

その時、今度は寿々が座り込む階段の方から年配の男性の声が響き渡った。

「一体あんた達何してるんだ!??」

怪訝な顔をした老人は階段で騒ぐ声を聞いて駆けつけてきたらしい。

「・・・・すみません。お騒がせしてしまい・・」

まだ痺れるような感覚が残る脚に気合を入れて立ち上がると、寿々は鞄を肩に掛けなおしその老人に力なく頭を下げた。

「すみませんじゃないよさっきからぎゃあぎゃあと」

階段を4階まで上がりきった老人は少しだけ腰を曲げ、驚いて部屋から出てきたのか足に納まりきっていないサンダルをザッザッと鳴らし寿々へと歩み寄った。

「すみません佐藤さん!」

401号室から戻ってきた史はその老人、205号室の佐藤に頭を下げた。

「またあんたか・・・・」

佐藤は史を見るやうんざりと言った顔をして大きなため息をつく。

「もういい加減にしてくれ!あんた達が来てからここの棟は何もかもめちゃくちゃじゃないか!全部あんた達マスコミのせいだぞ!」

「すみません。その事についてはまた改めて話をさせてください。しかし今は村田さんの様子が心配なんです」

「はぁ?村田さんがどうしたって言うんだ?」

「実は今しがた黒い影を目撃しまして、その影が401号室に入っていったようなんです。なので村田さんが大丈夫かだけでも確認したいのですがチャイムを鳴らしても応答がないので・・・」

それを聞いた佐藤も怒っていた表情から急に心配そうな顔になり。

「それは本当なんだろうな・・・」

真剣な顔で史と寿々を睨みつけた。

その顔を見た寿々もまた真剣な表情で

「本当です。今この廊下を走る様にして一番奥の部屋の換気扇から中へと入っていくのを目撃しました」

その答えに佐藤は何も返さず、つっかけたサンダルを引きずりながら足早に村田の部屋へと急いだ。

佐藤はチャイムを鳴らさず2回だけ鉄の扉をノックすると。落ち着いた優しい声で呼び掛けた。

「村田さん、佐藤だがちょっといいかい?」

そう言うと10秒くらいして扉がチェーンを掛けたままギギと数センチだけ開く。

「おお、すまないね。村田さん今何か変わった事とかなかったかい??」

少し離れた場所でその様子を見ていた寿々と史だったが、村田の声が小さすぎてほとんど返答は聞き取れなかった。しかし微かに女性の声が聞こえたような気がした。

「いや別に何もなければいいんだよ。いやいや寝ている所悪かったね。じゃあ・・・」

村田が部屋の扉を閉めると佐藤はその場でまた上を向いて大きなため息をついてから二人の元へと戻ってきた。

「何もないそうだ・・・・いいかお前達ちょっとうちに来なさい。ただじゃ帰さんからな」

そう言うと佐藤は2階へと一人下りて行ってしまった。

「・・・・・マズいですね」

「・・・・ああこれはマズい・・完全に説教されるか通報されるか・・・」

「いっそうの事・・・・・・通報してもらいましょうか?」

史は寿々の様子を見て真剣な顔でそう答えた。

「・・はぁ?通報ってお前そんな事したらただじゃ済まないぞ?」

「そうですけれど・・・その方が寿々さん早く帰れますでしょ?」

確かに黒い影と接触したショックが酷くて今すぐにでも帰りたいし、家に帰って先ほどの記憶を無くして自分のベッドでひたすら休みたかった。

しかし迷惑行為で通報されれば自分だけでなく学生の史はもしかしたらこの先アガルタの仕事が出来なくなるかもしれない。

昨日編集長の最上に、「何かあれば自分だけでも逃げ出します」と豪語してみたものの、三枝寿々という男はそもそもそんな度胸など無いし、何よりもこんな事で先々しなくてもいい後悔を抱え込むのだけは嫌だった。

『あぁ・・・逃げたい。帰りたい。辞めたい。逃げたい。帰りたい。辞めたい・・・・』

頭の中を数秒間、いやもっとだったかもしれない。

寿々はボウっと考えてみてもののやはり答えは出なかった。

ふと隣で不安そうに(不安そうに?)黙って突っ立てる史を見て少しだけ寿々は正気に戻った。

表情から察するに史は説教されることも通報されることもどうでも良さそうな顔をしているではないか。

その姿はさながらただただ飼い主を心配している大型犬のようにも見えた。

寿々には二つ年の離れた血の繋がらない義弟がいる。

義弟は実直な体育会系。寿々とは正反対で大柄でしかも社交的。周りからも人気がありコンプレックスとは無縁のようなタイプではあったが、何故かその義弟が異様に寿々に懐いており寿々もまたそんな義弟をそれなりに可愛がっていた。

史を見て義弟を思い出したわけではないが、どうやら自分はそういう年下の図体のデカい男に何故か懐かれる傾向にあるらしい、とこの時ようやくそれを思い出したのだった。

「・・はぁ・・・史さぁ。本当はさっき佐藤さんの部屋すっ飛ばしだろ?」

「?」

「もしかして佐藤さんが苦手なんじゃないのか?」

「・・・・バレました?」

「やっぱり・・・・」

そんな史との他愛のない会話で少しだけ緊張が和らぐ。

時計を見ると時刻は19時を少し過ぎていた。

黒い影の恐怖はまだ消えず、腕時計を付けた右手が小刻みに震えている。

もはや特集などどうでも良かったし、明日出社したら人事課へ苦情を言いに行かねばとも考えていたが・・・・・・・。

しかし、寿々は少しずつ冷静になると同時に恐怖の記憶の合間から何故か色々な疑問点が一つ二つと湧き上がってくるのを覚えた。

「・・・・さっきの・・・・」

「はい」

「さっきの黒い影だけど・・・・」

寿々は廊下に落ちた蛾とゲジゲジの死骸に目を落としながら史にポツリと話し始めた。

一方史の方もその事に触れたかったが今はまだ寿々の様子を見ようとタイミングを伺っていたのだ。

「確かに見た・・・しかも声まで聞いた」

「声ですか!?何て言っていたんですか?」

少し前のめりで質問をする史。

「頭が痺れていてきちんと聞き取れなかったんだけど、確か『ク・マ・・ラ・・ジ・・テ・・イ・・ケ』だったかと思う」

「ク・マ・ラ・・・・。何でしょうね何かの呪いでしょうか・・・」

「ただ・・・俺はアレがどうも世間一般で言われている〖幽霊〗とは何か違うような気がしたんだ」

「・・・と言うと」

「・・確かに俺は幽霊を信じていないし、信じたくもない。だけど目で見た事を否定する事はできない。その上でアレは幽霊と言われているモノとは何か違うような違和感を感じたんだ。うーん・・・ちょっと上手く言えないけれど・・」

『そうだ。違和感。

幽霊とは違う違和感だ

さっき黒い影が身体を通り抜けた時のあの感覚に似たものを知っている。』

寿々は記憶の奥に閉まったその何かを引き出そうとしたが、今のこの精神状態ではどうも上手くいきそうになかった。

しかも同時に自分のこういう変な癖にうんざりもしていた。

『何故自分はすぐに何に対しても疑問を感じてしまうのだろう・・・。

こんな酷い状況だというのに。

これじゃまるでこの状況を楽しんでいるみたいじゃないか・・・・そんなわけないのに』

寿々はその考えを打ち消し今目の前にある問題に目を向けようと切り替えるために頭を横に振った。

「ふぅ、駄目だ分からん・・・・それより今は通報されないように何とか上手い事話しをつけないとな・・・・俺が」

そう独り言のように呟くとふらつきながらもゆっくりと先に下りていった。

史はこの事態でも逃げ出さない寿々に正直驚いていたが。それ以上に、もしかして寿々は視える人間なのではないか?と直感的にそう感じ、胸を躍らせずにはいられなかったのだ。

3

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【完結】愛されたかった僕の人生

Kanade

BL

✯オメガバース

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。

今日も《夫》は帰らない。

《夫》には僕以外の『番』がいる。

ねぇ、どうしてなの?

一目惚れだって言ったじゃない。

愛してるって言ってくれたじゃないか。

ねぇ、僕はもう要らないの…?

独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる

結衣可

BL

戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。

冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。

憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。

誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。

鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる