あなたにおすすめの小説

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら

瀬々良木 清

ライト文芸

主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。

タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。

しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。

剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

名称不明なこの感情を表すために必要な2万文字。

春待ち木陰

青春

高校一年生の女の子である『私』はアルバイト先が同じだった事から同じ高校に通う別のクラスの男の子、杉本と話をするようになった。杉本は『私』の親友である加奈子に惚れているらしい。「協力してくれ」と杉本に言われた『私』は「応援ならしても良い」と答える。加奈子にはもうすでに別の恋人がいたのだ。『私』はそれを知っていながら杉本にはその事を伝えなかった。

隣の家の幼馴染と転校生が可愛すぎるんだが

akua034

恋愛

隣に住む幼馴染・水瀬美羽。

毎朝、元気いっぱいに晴を起こしに来るのは、もう当たり前の光景だった。

そんな彼女と同じ高校に進学した――はずだったのに。

数ヶ月後、晴のクラスに転校してきたのは、まさかの“全国で人気の高校生アイドル”黒瀬紗耶。

平凡な高校生活を過ごしたいだけの晴の願いとは裏腹に、

幼馴染とアイドル、二人の存在が彼の日常をどんどんかき回していく。

笑って、悩んで、ちょっとドキドキ。

気づけば心を奪われる――

幼馴染 vs 転校生、青春ラブコメの火蓋がいま切られる!

病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜

来栖れいな

恋愛

――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。

望んでいたわけじゃない。

けれど、逃げられなかった。

生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。

親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。

無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。

それでも――彼だけは違った。

優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。

形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。

これは束縛? それとも、本当の愛?

穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。

※この物語はフィクションです。

登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

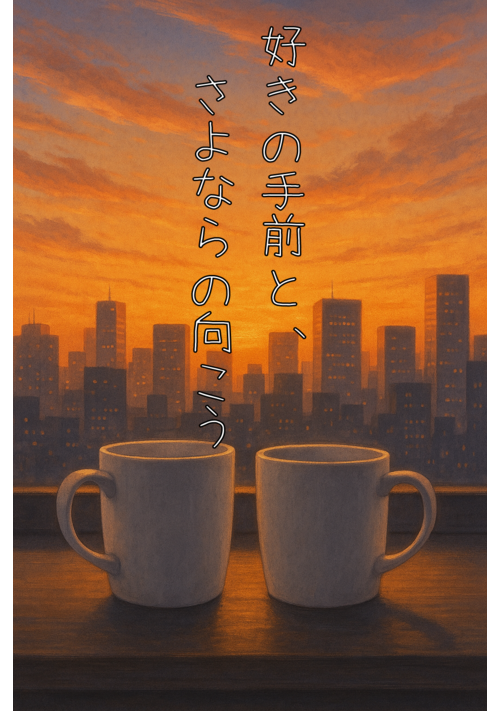

好きの手前と、さよならの向こう

茶ノ畑おーど

恋愛

数年前の失恋の痛みを抱えたまま、淡々と日々を過ごしていた社会人・中町ヒロト。

そんな彼の前に、不器用ながら真っすぐな後輩・明坂キリカが配属される。

小悪魔的な新人女子や、忘れられない元恋人も現れ、

ヒロトの平穏な日常は静かに崩れ、やがて過去と心の傷が再び揺らぎ始める――。

仕事と恋、すれ違いと再生。

交錯する想いの中で、彼は“本当に守りたいもの”を選び取れるのか。

――――――

※【20:30】の毎日更新になります。

ストーリーや展開等、色々と試行錯誤しながら執筆していますが、楽しんでいただけると嬉しいです。

不器用な大人たちに行く末を、温かく見守ってあげてください。

中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語

jun( ̄▽ ̄)ノ

大衆娯楽

中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ

★作品はマリーの語り、一人称で進行します。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる