69 / 109

第二章

第69話 修行

しおりを挟む

シルビアとワンドの二人はエルフの森の中の大きな湖のほとりにいた。

エルフの森はかつて氷結の魔女がこの地に滞在した際に作られた森である。

「さてと、シルビアちゃん、いや弟子よ。これからはワタクシがあなたの魔法の先生なのだわ、ビシバシしごくから覚悟なさいなのかしら」

「あの、師匠……」

「なにかしら、不満でもおありかしら、あなたが望んだことなのだわさ」

「いいえ、その話じゃなくて。その師匠のキャラがさっきから安定してないので……」

「…………。いいのよ。まだ模索中なんだから。久しぶりに外の人と会話してるんだから、それくらい大目に見なさいな」

「あ、はい、それでは師匠、よろしくお願いします」

「よろしい、それではまずあなたの魔法を見せてごらんなさい。的は用意したから」

的には魔導人形が置かれている。

外見的にはワンドにうり二つである。

「あの……師匠にそっくりなんですけど、本当に撃ってもいいんですか?」

「気にしない、古くなったから処分するつもりだったし、それに魔法防御力は無駄に高いから的に最適なのよ」

確かに外見はそっくりだが、所々に経年劣化がみられる。しかし今にも動き出しそうな精巧な人形に魔法を当てるのは複雑な気分だった。

こういうのはもう少し、デフォルメされた人形を使用するものだが、しかし本人が良いというのでシルビアは割り切ることにした。

「そういうことなら、では遠慮なくいきます!」

シルビアは手を前に突き出し、人差し指を的に向ける。

「ファイアーボール!」

ビー玉くらいの大きさの青白い火の玉が魔導人形に向かって放たれた。

しかし魔導人形の胸部に当たった火の玉はその瞬間かき消えた。

「うそ、かき消えるなんて、どういう素材で出来てるの?」

「ふーん、それが本気かしら? まあ、そんなところかしら、あれを貫けるのは二重魔法レベルが最低条件よ、でも、いい線いってるんじゃないかしら」

魔導人形の胸元には若干焦げた跡が残っていた。

「あなたのそれは既にファイアーボールのレベルではないわね、圧縮した炎の魔力が弾丸のように相手に貫く。

そもそも一定の範囲に爆炎をまき散らすファイアーボールとはまったく別の魔法といってもいいんじゃないかしら」

「はい、実はアールの持ってた拳銃から発想を得て自分なりに研究してたんです、以前、高位のアンデッド相手にファイアーボールを使用したのですが倒せなくて反撃されたことがありまして」

「ふむふむ、偉いわね、それに魔力の制御があなたは得意なようだし、センスも悪くないわ、欠点といえば魔力の総量が足りない事かしら、まあその辺はどうしようもないけどね」

「やはりダメでしょうか、私も気づいてはいたんですけど、大規模な魔法が苦手で」

「もちろんそれは致命的な弱点だけど、ダメってわけじゃないわよ、むしろそっちは諦めて、あなたはこのファイアーボールを極めればいいのよ。

もっと魔力を研ぎ澄ましていけば、あれくらいの的は貫けるようになるはずだから、

ちなみに魔力総量を抑えても威力を上げる方法はいろいろあるから自分にあった方法を模索するのもいいかもね、例えばこんなのとか」

ワンドは指先を的に向けると、瞬間に魔導人形の胸部に穴が開いて、その後に倒れた。魔法を放ったはずだがシルビアには速過ぎて光の線にしか見えなかった。

「どうかしら、放出速度を上げればそれだけで威力は上がるのよ、ちなみに放ったのはただの石ころよ」

「すごい、……って、師匠は無詠唱魔法の使い手だったんですか?」

「当たり前じゃない、私は天才なのよ、……まあ私の知り合いにも無詠唱魔法の使い手は数名いるけど、それにしても現代の魔法レベルは随分と落ちてしまったようね、あなたは首席なんでしょ?」

「返す言葉もありません、でも、私の出来ることで強くなればいい、ですよね?」

「その通り! さあ、まずは魔力制御の向上を目指すとしましょう。魔力総量も新しい知識を得ることでレベルアップするわ、ちなみにあなたはテレポートが使えるかしら?」

「いいえ、その、恥ずかしながらできません」

テレポートの魔法は上位の魔法の中でも難易度は別格に高い。学生に使えるものはいない。

「ふふふ、なら好都合、私の得意分野だから、今回はこれを使えるようになってもらいましょうか」

エルフの森はかつて氷結の魔女がこの地に滞在した際に作られた森である。

「さてと、シルビアちゃん、いや弟子よ。これからはワタクシがあなたの魔法の先生なのだわ、ビシバシしごくから覚悟なさいなのかしら」

「あの、師匠……」

「なにかしら、不満でもおありかしら、あなたが望んだことなのだわさ」

「いいえ、その話じゃなくて。その師匠のキャラがさっきから安定してないので……」

「…………。いいのよ。まだ模索中なんだから。久しぶりに外の人と会話してるんだから、それくらい大目に見なさいな」

「あ、はい、それでは師匠、よろしくお願いします」

「よろしい、それではまずあなたの魔法を見せてごらんなさい。的は用意したから」

的には魔導人形が置かれている。

外見的にはワンドにうり二つである。

「あの……師匠にそっくりなんですけど、本当に撃ってもいいんですか?」

「気にしない、古くなったから処分するつもりだったし、それに魔法防御力は無駄に高いから的に最適なのよ」

確かに外見はそっくりだが、所々に経年劣化がみられる。しかし今にも動き出しそうな精巧な人形に魔法を当てるのは複雑な気分だった。

こういうのはもう少し、デフォルメされた人形を使用するものだが、しかし本人が良いというのでシルビアは割り切ることにした。

「そういうことなら、では遠慮なくいきます!」

シルビアは手を前に突き出し、人差し指を的に向ける。

「ファイアーボール!」

ビー玉くらいの大きさの青白い火の玉が魔導人形に向かって放たれた。

しかし魔導人形の胸部に当たった火の玉はその瞬間かき消えた。

「うそ、かき消えるなんて、どういう素材で出来てるの?」

「ふーん、それが本気かしら? まあ、そんなところかしら、あれを貫けるのは二重魔法レベルが最低条件よ、でも、いい線いってるんじゃないかしら」

魔導人形の胸元には若干焦げた跡が残っていた。

「あなたのそれは既にファイアーボールのレベルではないわね、圧縮した炎の魔力が弾丸のように相手に貫く。

そもそも一定の範囲に爆炎をまき散らすファイアーボールとはまったく別の魔法といってもいいんじゃないかしら」

「はい、実はアールの持ってた拳銃から発想を得て自分なりに研究してたんです、以前、高位のアンデッド相手にファイアーボールを使用したのですが倒せなくて反撃されたことがありまして」

「ふむふむ、偉いわね、それに魔力の制御があなたは得意なようだし、センスも悪くないわ、欠点といえば魔力の総量が足りない事かしら、まあその辺はどうしようもないけどね」

「やはりダメでしょうか、私も気づいてはいたんですけど、大規模な魔法が苦手で」

「もちろんそれは致命的な弱点だけど、ダメってわけじゃないわよ、むしろそっちは諦めて、あなたはこのファイアーボールを極めればいいのよ。

もっと魔力を研ぎ澄ましていけば、あれくらいの的は貫けるようになるはずだから、

ちなみに魔力総量を抑えても威力を上げる方法はいろいろあるから自分にあった方法を模索するのもいいかもね、例えばこんなのとか」

ワンドは指先を的に向けると、瞬間に魔導人形の胸部に穴が開いて、その後に倒れた。魔法を放ったはずだがシルビアには速過ぎて光の線にしか見えなかった。

「どうかしら、放出速度を上げればそれだけで威力は上がるのよ、ちなみに放ったのはただの石ころよ」

「すごい、……って、師匠は無詠唱魔法の使い手だったんですか?」

「当たり前じゃない、私は天才なのよ、……まあ私の知り合いにも無詠唱魔法の使い手は数名いるけど、それにしても現代の魔法レベルは随分と落ちてしまったようね、あなたは首席なんでしょ?」

「返す言葉もありません、でも、私の出来ることで強くなればいい、ですよね?」

「その通り! さあ、まずは魔力制御の向上を目指すとしましょう。魔力総量も新しい知識を得ることでレベルアップするわ、ちなみにあなたはテレポートが使えるかしら?」

「いいえ、その、恥ずかしながらできません」

テレポートの魔法は上位の魔法の中でも難易度は別格に高い。学生に使えるものはいない。

「ふふふ、なら好都合、私の得意分野だから、今回はこれを使えるようになってもらいましょうか」

1

あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。

黒ハット

ファンタジー

【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。

この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

少し冷めた村人少年の冒険記

mizuno sei

ファンタジー

辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。

トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。

優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~

放浪人

恋愛

「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」

大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。

生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。

しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。

「すまない。私は父としての責任を果たす」

かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。

だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。

これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。

黒ハット

ファンタジー

前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

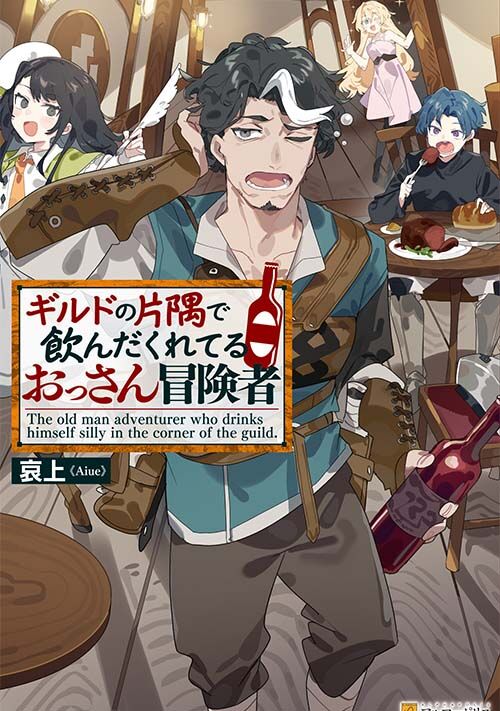

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

悪役顔のモブに転生しました。特に影響が無いようなので好きに生きます

竹桜

ファンタジー

ある部屋の中で男が画面に向かいながら、ゲームをしていた。

そのゲームは主人公の勇者が魔王を倒し、ヒロインと結ばれるというものだ。

そして、ヒロインは4人いる。

ヒロイン達は聖女、剣士、武闘家、魔法使いだ。

エンドのルートしては六種類ある。

バットエンドを抜かすと、ハッピーエンドが五種類あり、ハッピーエンドの四種類、ヒロインの中の誰か1人と結ばれる。

残りのハッピーエンドはハーレムエンドである。

大好きなゲームの十回目のエンディングを迎えた主人公はお腹が空いたので、ご飯を食べようと思い、台所に行こうとして、足を滑らせ、頭を強く打ってしまった。

そして、主人公は不幸にも死んでしまった。

次に、主人公が目覚めると大好きなゲームの中に転生していた。

だが、主人公はゲームの中で名前しか出てこない悪役顔のモブに転生してしまった。

主人公は大好きなゲームの中に転生したことを心の底から喜んだ。

そして、折角転生したから、この世界を好きに生きようと考えた。

勇者パーティーにダンジョンで生贄にされました。これで上位神から押し付けられた、勇者の育成支援から解放される。

克全

ファンタジー

エドゥアルには大嫌いな役目、神与スキル『勇者の育成者』があった。力だけあって知能が低い下級神が、勇者にふさわしくない者に『勇者』スキルを与えてしまったせいで、上級神から与えられてしまったのだ。前世の知識と、それを利用して鍛えた絶大な魔力のあるエドゥアルだったが、神与スキル『勇者の育成者』には逆らえず、嫌々勇者を教育していた。だが、勇者ガブリエルは上級神の想像を絶する愚者だった。事もあろうに、エドゥアルを含む300人もの人間を生贄にして、ダンジョンの階層主を斃そうとした。流石にこのような下劣な行いをしては『勇者』スキルは消滅してしまう。対象となった勇者がいなくなれば『勇者の育成者』スキルも消滅する。自由を手に入れたエドゥアルは好き勝手に生きることにしたのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる